|

No.048پ@‘هچم‚ًˆç‚ٌ‚¾پu•ê‚ب‚éگىپE—„گىپv‚ً’m‚é پ`ژؤ“‡ژN‚©‚çژؤ“‡ڈٍگ…ڈêپAگ…“¹‹L”Oٹظ‚ـ‚إپ` |

|

|

پ،ژؤ“‡ڈٍگ…ڈê‚جگف’u‚ئ—„گى‰üڈCچHژ–‚ة‚و‚èپAژؤ“‡‚ج‚ـ‚؟‚ح‘ه‚«‚ب•د–e‚ًگ‹‚°‚ـ‚µ‚½پB300”Nˆبڈم‚ج—ًژj‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½ژN‹ئ‚ھگٹ‘ق‚·‚éˆê•û‚إپA“y’n‚حڈٍگ…ڈê‚ج•~’n‚ئ‚ب‚èپA‚ـ‚½گىڈ°‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ‘هچمژs–¯‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ج•ê‚ب‚éگىپE—„گى‚ئژؤ“‡‚جگ[‚¢ٹض‚ي‚è‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚é‚ـ‚؟•à‚«‚إ‚·پB

|

|

|

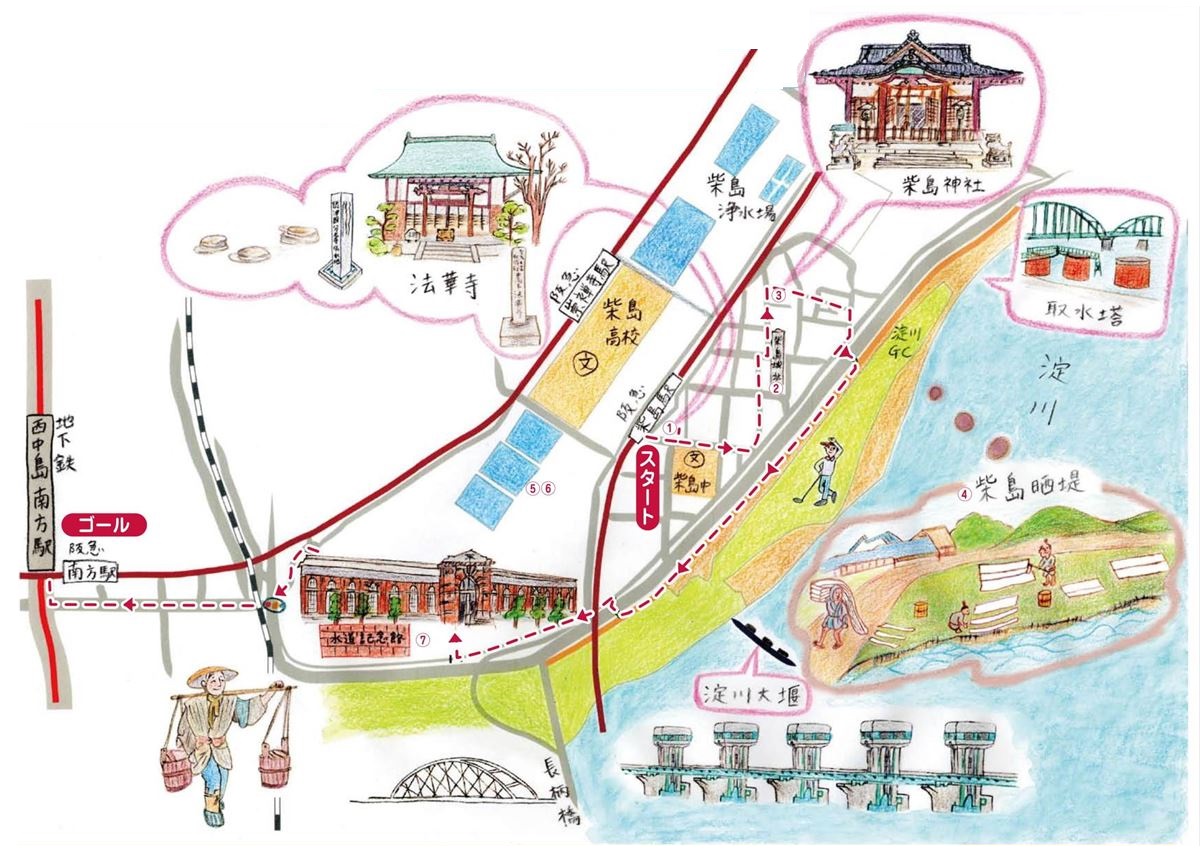

پ،چم‹} پuژؤ“‡پv‚©‚çƒXƒ^پ[ƒg‚إ‚·پB پi‚±‚±‚ـ‚إژ©‘î‚©‚ç•à‚¢‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBپ@‰“‚©‚ء‚½پcپj

پ،پuژؤ“‡پvپi‚µ‚خ‚µ‚ـپj‚ء‚ؤ“ا‚ف‚»‚¤‚¾‚¯‚اپi‚‚ة‚¶‚ـپj‚إ‚·پB گجپAŒs(‚‚«)‚ج“n‚µ‚ئ‚¢‚¤“n‚µڈê‚ھ‚ ‚èپAپuŒs“‡(‚‚«‚¶‚ـ)پv‚©‚ç“]‚¶‚½‚ئ‚¢‚¤گàپAںJ(‚‚ت‚¬)‚ھ‘½‚–خ‚èپAںJ‚ًژؤگd‚ئ‚µ‚ؤ”°چج‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپuںJ“‡(‚‚ت‚¬‚¶‚ـ)پv‚ھ“]‚¶‚½‚ئ‚¢‚¤گàپAژؤ“‡گ_ژذ‚ج‘nژn‚ة‚و‚éگà‚ب‚ا‚ھپuژؤ“‡پv‚ج’n–¼—R—ˆ‚ئ‚µ‚ؤ“`‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚إ‚·پB پ@ |

|

|

‡@ –@‰طژ› پ،“V•½13”N(741)‚ةگ¹•گ“Vچc‚ھڈ”چ‘‚ةچ‘•ھژ›(‹àŒُ–¾ژl“V‰¤Œىچ‘”Vژ›)پAچ‘•ھ“ٍژ›(–@‰ط–إچك”Vژ›پA—ھ‚µ‚ؤ–@‰طژ›)‚جŒڑ—§‚ًژwژ¦‚µپA‚±‚ج‚ ‚½‚è‚ج’n‚ةگغ’أچ‘•ھ“ٍژ›‚ھگف‚¯‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB“Œ–ه‚ح–ر”nپA“ى–ه‚ح–k–ىپAگ¼–ه‚حگ¼’¬(Œ»پEگV‘هچم‰w•t‹ك)‚ة‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚é’ِپAژ›ˆو‚ھچL‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB چ‘•ھ“ٍژ›Œڑ—§“–ڈ‰پA“ٍ‘m10گl‚ھڈيڈZ‚µپAگ…“c•Sگ¤‚ً—^‚¦‚ç‚êپAŒم‚ةپAچFŒھ“Vچc‚جگM‹آŒْ‚پA“c”¨ژlگçگ¤‚ًژ’‚ء‚½‚ئ“`‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژRچ†‚ج“V•½ڈں•َژR‚حپAچFŒھ“Vچcژ‘م‚ج”Nچ†‚©‚çژو‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ژ›‚حˆêژ”pگ₵‚ـ‚µ‚½‚ھپA‰‰i13”N(1406)‚ة—¹ˆءŒd–¾‚ھچؤ‹»‚µپA‘Tڈ@‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB–@‰طژ›‚ح–¾ژ،42”N(1909)‚ةژؤ“‡گ…Œ¹’n‚ھگف’u‚³‚ê‚éچغ‚ةˆع“]پEڈkڈ¬‚µ‚ـ‚µ‚½پB –@‰طژ›‹«“à‚ة‚حپAچ‘•ھ“ٍژ›‚ج“ƒگS‘b‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é‰~Œ`‚ج‘bگخ3ٹî‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ،ژ‡—z‰ش‚ھمY—ي‚إ‚·

پ،چ‘•ھ“ٍژ›‚ج“ƒگS‘b‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é‰~Œ`‚ج‘bگخ3ٹî‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·

|

|

|

‡A ژؤ“‡ڈéڑ¬ پ،ژOچD’·Œc‚جژہ’يپEڈ\‰حˆê‘¶(‚»‚²‚¤‚©‚¸‚ـ‚³)‚ھ’zڈ邵‚½‚ئ“`‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈ\‰حˆê‘¶‚ھˆ¢”g‚©‚çچن‚ةڈo‚ؤ‚«‚½‚ج‚ھ“V•¶15”N(1546)‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپA“V•¶18”N(1549)‚جچ]Œû‚جگي‚¢ژ‚ة‚حژؤ“‡ڈé‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·‚ج‚إپA‚»‚جٹش‚ة’z‚©‚ꂽ‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB ژOچD’·ŒcŒR‚ئ‘ˆ‚ء‚ؤ‚¢‚½ژOچDگ’·ŒR‚ھ“V•¶18”N2Œژ‚ةژؤ“‡ڈé‚ة“ü‚ء‚½‚à‚ج‚جپA“¯”N3Œژ‚ة’·ŒcŒR‚ج–زچU‚ة‚و‚ء‚ؤژؤ“‡ڈé‚حٹ×—ژ‚µ‚ـ‚µ‚½پBŒم‚ةˆî—t‹I’ت‚ھˆةگ¨‚©‚ç’†“‡”ثژه‚ةˆع••‚³‚ꂽچغپAŒ³کa3”N(1617)‚ةژؤ“‡ڈé‚ة‹ڈڈ邵‚½‚ئ‚ج‹Lک^‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‹I’ت‚حٹ°‰iŒ³”N(1624)•ں’mژR”ث‚ةˆع••‚³‚êژؤ“‡ڈé‚ً—£‚ê‚ـ‚µ‚½پBژؤ“‡ڈé‚ج”pڈéژٹْ‚ح•sڈع‚إ‚·‚ھپA‚¨ڈé‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚éڈêڈٹ‚ة–{ٹغپAڈ铹‚ئ‚¢‚¤ژڑ’n–¼‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB پ،‹·‚¢کH’n‚ً’T‚µ‰ٌ‚è‚ـ‚µ‚½

|

|

|

‡B ژؤ“‡گ_ژذ پ،’ه‰iŒ³”N(1232)‚ج‘هچ^گ…ژپA‘؛گl‚½‚؟‚ح‘¼ڈٹ‚و‚è–ٌ3‚چچ‚‚¢’‡ˆ£“Vچc‚ًâJ‚éگX‚ة”ً“‚ـ‚µ‚½پB‚»‚±‚ضژؤ‚ج‘©‚ةڈو‚ء‚½ڈ¬âK‚ھ•Y’…‚µپA‚»‚جŒم‘؛گl‚½‚؟‚ھژY“yگ_‚ئ‚µ‚ؤâJ‚èژn‚ك‚½‚ج‚ھگ_ژذ‚ج‹NŒ¹‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB گ_ژذ‚حŒ»چف‚و‚è“ى“Œ‚ج’n(ژڑ”’–)‚ة‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA–¾ژ،34”N(1901)‚ة—„گى‰ü—اچHژ–‚ج‚½‚كŒ»چف’n(ژڑ’²•z)‚ةˆع“]‚³‚¹‚ç‚êپA’‡ˆ£“Vچcژذ‚àگغژذ‚ئ‚µ‚ؤ‹«“à‚ةˆع“]‚³‚¹‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ،ژؤ“‡ژN(‚³‚炵)‚ن‚©‚è‚ج‚ج’n

پ،چ]Œثژ‘مپA‘هچâ(Œ»پE‘هچم)‚جژü•س‚إ‚ح–ب‰ش‚جچح”|‚ھگ·‚ٌ‚إپA‚»‚ê‚ًŒ´—؟‚ئ‚µ‚½–ط–ب‹ئ‚ح‚ح‚ء‚½‚آ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBژؤ“‡ˆê‘ر‚إ‚حپA—„گى‚ج—¬‚ê‚ً—ک—p‚µ‚ؤ–ط–ب‚ًگô‚¢پA‚»‚ê‚ًٹ±‚µ‚ؤٹ£‘‡‚³‚¹پA—z‚ة‚ ‚ؤ‚邱‚ئ‚إ”’‚‰ءچH‚·‚é‚ئ‚¢‚¤پAژN(‚³‚炵)‹ئ‚ھ‰c‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB–¾ژ،‚ج––‚ة‚حپA”Nٹش”ھ•S–œ”½‚ًگ¶ژY‚µپA‘هچم‚جژه—حژY‹ئ‚ج‚ذ‚ئ‚آ‚إ‚µ‚½‚ھپA—„گى‚ج‰üڈCچHژ–‚âژؤ“‡ڈٍگ…ڈê‚جŒڑگف‚ب‚ا‚ة‚و‚èپA‚±‚جژY‹ئ‚حگٹ‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBپi”蕶‚ج—v–ٌپj

|

|

|

‡C ژؤ“‡ژN پ،ژؤ“‡‚ج–ب•zژN‹ئ‚جژn‚ـ‚è‚ح•¶ک\3”N(1594)‚ئ‚³‚êپA17گ¢‹I‘O”¼‚جپw‘هچâژsٹXپE—„گى’çگ}› •—پx‚ةژؤ“‡ژN‚ً‚آ‚‚éڈ—‚جژp‚ھ•`‚©‚êپAپw“bگى—¼ٹف–¼ڈٹˆê——پx‚âپwکQ‰ش•SŒiپx‚ة‚àژؤ“‡ژN’ç‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB•z–ط–ب‚ً—„گى‚ج—¬‚ê‚إ‚»‚»‚¬پAچL‘ه‚ب’ç‚جژإ‚إگ^‚ء”’‚بژN‚ً•ہ‚ׂ邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é—§’nڈًŒڈ‚ة‚àŒb‚ـ‚êپAژN‹ئ‚حگو‘c‘مپXژؤ“‡‚ج’n‚إژَ‚¯Œp‚ھ‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBژڑ’n–¼‚ة‚ح’²•z‚ئ‚¢‚¤–¼‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB ژؤ“‡‚ةگ…Œ¹’n‚ًŒڑگف‚·‚邱‚ئ‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚½–¾ژ،40”N(1907)‚ةژN‹ئژز‚©‚çڈo‚³‚ꂽگ…Œ¹’nگف’u”½‘خ‚ج’آڈîڈ‘‚ة‚و‚ê‚خپA300”Nˆبڈم‚ج—ًژj‚ئ“–ژ‚جڈ]ژ–ژزگ”•S–¼‚ھگ¶Œv‚ج“¹‚ًژ¸‚¤‚±‚ئ‚ج‘¹ٹQ‚ھگطژہ‚ة‘i‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘هچمژs“à‚ض‚جگ´ڈٍ‚بڈمگ…“¹‹ں‹‹‚ج— ‚ة‚حژN‹ئژز‚ج”كŒ€‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

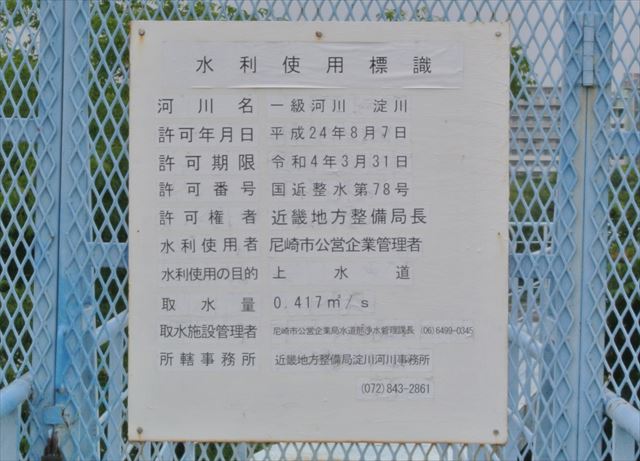

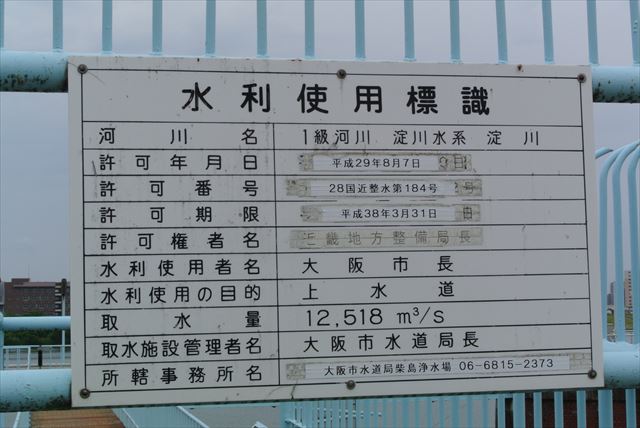

پ،“ٍچèژs‚جڈمگ…“¹‚à‚±‚±‚©‚çژوگ…‚µ‚ؤ‚é‚ٌ‚¾‚ث

پ،‘هچمژs‚جڈمگ…“¹‚ح‚±‚±‚©‚çژوگ…‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·

پ،‹‚‚فڈم‚°‚½گ…‚حژؤ“‡ڈٍگ…ڈê‚إچ‚“xڈٍ‰»ڈˆ—‚³‚ê‘—گ…ٹا‚ج‹´‚إژs“à’†گS•”‚ة‘—‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·

پ،—„گىGC

پ،—„گى‘ه‰پپ@‚±‚جژ{گف‚ًGoogleƒ}ƒbƒv‚إ’T‚µ‚ؤ‚ف‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBپ@’nگ}‚ة‚حڈo‚ـ‚¹‚ٌ‚ھچq‹َژتگ^‚ةگط‚è‘ض‚¦‚é‚ئڈo‚ؤ‚‚é‚ٌ‚إ‚·پBپ@‚ب‚ٌ‚إپH

|

|

|

پ،–¾ژ،10”N(1877)پA–¾ژ،12”N(1879)پA–¾ژ،19”N(1886)‚ئ‘ه—¬چs‚µ‚½ƒRƒŒƒ‰‚ة‚و‚ء‚ؤپA‘هچم•{“à‚حژ€ژزپAٹ³ژز‚ھˆى‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚½پA–¾ژ،23”N(1890)‚ةگV’¬ڈؤ‚¯‚ھ‹N‚±‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپAگ…“¹‚ھ•پ‹y‚µ‚ؤ‚¨‚炸ڈء‰خ‚ة‹êکJ‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج‚½‚كژs–¯‚©‚çگ…“¹•~گف‚ھٹَ–]‚³‚êپAچ÷‚ج‹{‚ةگ…Œ¹’n‚ًگف’u‚µپA‘هچمڈé“Vژçٹt“Œ‘¤‚ج’™گ…’r‚©‚çژ©‘R—¬‰؛•ûژ®‚إگ…‚ً‹ں‹‹‚·‚邱‚ئ‚ھ–¾ژ،24”N(1891)‚ةŒˆ‚ـ‚èپA‚»‚ج4”NŒم‚ةچ÷‚ج‹{گ…Œ¹’n‚ھٹ®گ¬‚µ‚ـ‚µ‚½پB( 1“ْچإ‘ه‹‹گ…—تپF51,240㎥)‚µ‚©‚µپA–¾ژ،30”N(1897)‚ج‘هچمژs‘و1ژںژsˆوٹg’£‚ة‹Nˆِ‚·‚éگlŒû‘‰ء‚حگ…•s‘«‚ًڈµ—ˆ‚µپA‘هچمژs‚حگ…Œ¹’nٹg’£‚ج•K—vگ«‚ة”—‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBˆêژپAچ]Œû‚ًگ…Œ¹’n‚ئ‚·‚éژ©‘R—¬‰؛•ûژ®‹‹گ…ˆؤ‚ھŒv‰و‚³‚ê‚ـ‚µ‚½‚ھپA’ç–hŒˆ‰َ‚جٹ댯گ«‚ة‚و‚è“P‰ٌ‚³‚êپA“–ژپAچ‚’n‚ھ‚ب‚¢“sژs•”‚جگ…“¹‹ں‹‹•û–@‚ئ‚µ‚ؤ‰¢•ؤ‚إƒ|ƒ“ƒvˆ³‘—•ûژ®‚ة‚و‚é‹‹گ…‚ھچج—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚©‚çپA–¾ژ،40”N(1907)‚ة‘م‘ض’n‚ئ‚µ‚ؤژؤ“‡‚ج’n‚ةگ…Œ¹’n‚ًŒڑگف‚·‚邱‚ئ‚ھŒˆ‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB ژN‹ئژز‚ة‚و‚锽‘خ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‘هچمژs‚ح–¾ژ،41”N(1908)‚ة‚ح•~’n13–œگ”گç’ط‚ً”ƒژû‚µپAگ…Œ¹’nگف’uچHژ–‚ًٹJژn‚µ‚ـ‚µ‚½پB‘هگ³3”N(1914)‚ةٹ®گ¬‚µ‚½ژؤ“‡ڈٍگ…ڈê‚ح1“ْچإ‘ه‹‹گ…—ت151,800㎥‚جگف”ُ‚ًژ‚؟پA“–ژ“Œ—mچإ‘ه‹K–ح‚جگ…Œ¹’n‚ھ’aگ¶‚µ‚ـ‚µ‚½پBŒ»چف‚جژؤ“‡ڈٍگ…ڈê‚ج1“ْچإ‘ه‹‹گ…—ت‚ح1, 180, 000㎥‚إپA’ëŒEڈٍگ…ڈê(1“ْچإ‘ه‹‹گ…—تپF800, 000㎥)پA–L–ىڈٍگ…ڈê(1“ْچإ‘ه‹‹گ…—تپF450, 000㎥)‚ئپA3‚آ‚جڈٍگ…ڈê‚ًچ‡‚ي‚¹‚½1“ْچإ‘ه‹‹گ…—ت‚ح243–œ㎥‚ئ‚ب‚èپA‘هچمڈé“Vژçٹt‚ًƒRƒbƒv‚ةŒ©—§‚ؤ‚ؤ67.5”t•ھ‚جگ…‚ً‹ں‹‹‚·‚邱‚ئ‚ھ‰آ”\‚إ‚·پB

|

|

|

‡E ڈمگ…“¹ پ،–¾ژ،10”N(1877)‚جƒRƒŒƒ‰—¬چsŒمپA‘هچم•{‚حˆù—؟گ…‹‚‚فڈم‚°ڈêڈٹ‚ًژw’è‚·‚é‚ب‚اپAگىگ…ˆù—p‚جٹ댯گ«‚ً‘i‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپAڈمگ…“¹‚ح‹ZڈpڈمپAچàگڈم‚ج–â‘è‚©‚ç•~گف‚³‚ê‚é‚ةژٹ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB ‰،•lپE”ںٹظپE’·چè‚ةژں‚¢‚إپA‘هچم‚إچ‘“à4”ش–ع‚ج‹ك‘مگ…“¹‚ھٹ®گ¬‚µ‚½‚ج‚ح–¾ژ،28”N(1895)‚ج‚±‚ئ‚إ‚·پBڈم’¬‘ن’n‚جˆê•”‚ًڈœ‚«‘هچم•½–ى‚ج’n‰؛گ…‚ح‰–•ھپA“S‹C‚ھ‘½‚ˆù—p‚ة‚ح“K‚³‚¸پA‹ك‘مگ…“¹‚ھ’تگ…‚·‚é‚ـ‚إ‚حپA”نٹr“IمY—ي‚ب—„گى‚جگ…‚ًگى‚â‰^‰ح‚©‚çژوگ…‚µ‚ؤˆù—p‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB–¾ژ،3”N(1870)چ ‚ة‚حپAپuگ…‰®پv‚ئ‚¢‚¤گ…”„‚è‹ئژز‚ھ‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚³‚êپA–¾ژ،20”N(1887)چ ‚ة‚حپA’†’أگىٹف‚ةڈِ‹C‹@ٹB‚ً”ُ‚¦‚½ˆù—؟گ…àh‰كڈٹ‚ًگف’u‚µپA‹ك—×ڈ”‘؛‚â‘هچمژs’†‚ة‚ـ‚إˆù—؟گ…‚ً”ج”„‚·‚éژز‚ھŒ»‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جچ پAگ…‰®‚ح–ش“‡•û–ت‚ة‘½‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپAچ÷‚ج‹{گ…Œ¹’n‚©‚çڈمگ…“¹‚ھ‹ں‹‹‚³‚êژn‚ك‚é‚ئپA‹ئژز‚ح”p‹ئ‚ة’ا‚¢چ‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒم‚àپA–¾ژ،35”N(1902)‚ة’·•؟‰^‰ح‰ح”ب‚ةàh‰كڈٹ‚ًگف‚¯‚ؤگ…‚ًڈِ—¯‚µپAگ…‰®‚ةگ…‚ً‰µ‚·‹ئژز‚ھ‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAژؤ“‡ڈٍگ…ڈêٹ®گ¬ˆبŒم‚ج‘¶چف‚حڈع‚ç‚©‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB •½گ¬12”N(2000)‚ةژؤ“‡پE’ëŒEپE–L–ى‚ج3ڈٍگ…ڈê‚·‚ׂؤ‚إƒIƒ]ƒ“ڈˆ—2‰ٌ‚ئ—±ڈَٹˆگ«’Yڈˆ—‚ًچs‚¤چ‚“xڈٍگ…ڈˆ—‚ھ“±“ü‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚إپA‚و‚èˆہ‘S‚إ”ü–،‚µ‚¢گ…‚ھ‘هچمژs“à‘Sˆو‚ة“ح‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

|

|

|

‡F گ…“¹‹L”Oٹظ پ،‘هگ³3”N(1914)‚©‚çڈ؛کa61”N(1986)‚ـ‚إژه—حƒ|ƒ“ƒvڈê‚ئ‚µ‚ؤژg‚ي‚ꂽ‹Œ‘وˆê”zگ…ƒ|ƒ“ƒvڈê‚ًٹˆ—p‚µپA’تگ…100ژü”N‚ً‹L”O‚µ‚½•½گ¬7”N(1995)‚ةگ…“¹‹L”Oٹظ‚ھƒIپ[ƒvƒ“‚µ‚ـ‚µ‚½پB ٹظ“à‚إ‚حٹَڈگ¶•¨‚إ‚ ‚éƒCƒ^ƒZƒ“ƒpƒ‰‚âƒAƒ†ƒ‚ƒhƒL‚ب‚ا—„گىگ…Œn‚جگ¶‚«•¨‚ًٹش‹ك‚إŒ©‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«پA‚ـ‚½پA‘هچمژsگ…“¹‚ج—ًژj‚ًٹw‚ش‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB گشƒŒƒ“ƒKپAŒن‰eگخ‚ً—p‚¢‚½Œڑ•¨‚حڈ@•؛‘ (‚»‚¤‚ذ‚ه‚¤‚¼‚¤)‚جگفŒv‚إپAچ‘‚ج—LŒ`•¶‰»چà‚ئ‚µ‚ؤ“oک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ،ٹظ“à‚حڈ¬ٹwگ¶‚ًٹîڈ€‚ة‚µ‚½‹³ˆç“Wژ¦‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ،چ،“ْ‚حپuٹy‚µ‚ٹw‚ٌ‚إگ…”ژژmپI ‚ ‚آ‚ـ‚êپIپIƒEƒHپ[ƒ^پ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹inگ…“¹‹L”Oٹظپv‚ئ‚¢‚¤ƒCƒxƒ“ƒg‚ً‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‚½‚‚³‚ٌ‚جگeژqکA‚ê‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ،“Wژ¦ژ{گف‚حٹصژU‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·

|

|

|

پ،چم‹}پu“ى•ûپv‚ھƒSپ[ƒ‹‚إ‚·پEپEپE‚±‚جŒمپAگ¼’†“‡“ى•ûپ`گV‘هچمپ`ژ©‘î‚ـ‚إ•à‚«‚ـ‚µ‚½پB

|

|

|

پڑ پyچ،“ْ‚جƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒBƒfپ[ƒ^پzپ@ •àگ”:12,688•àپ@‹——£:9.3kmپ@ˆع“®ٹKگ”:16ٹKپ@

پ¦‚±‚ج‹Lژ–‚جƒ}پ[ƒJپ[پuپ،پvˆبچ~‚حپAƒKƒCƒhƒ}ƒbƒv‚©‚ç‚ج“]چع‚إ‚·پB |

|