|

No.047�@���̂��킶�������߂ɐg��������l�X �`�����ɂ܂��ߘb�̐��X�` |

|

|

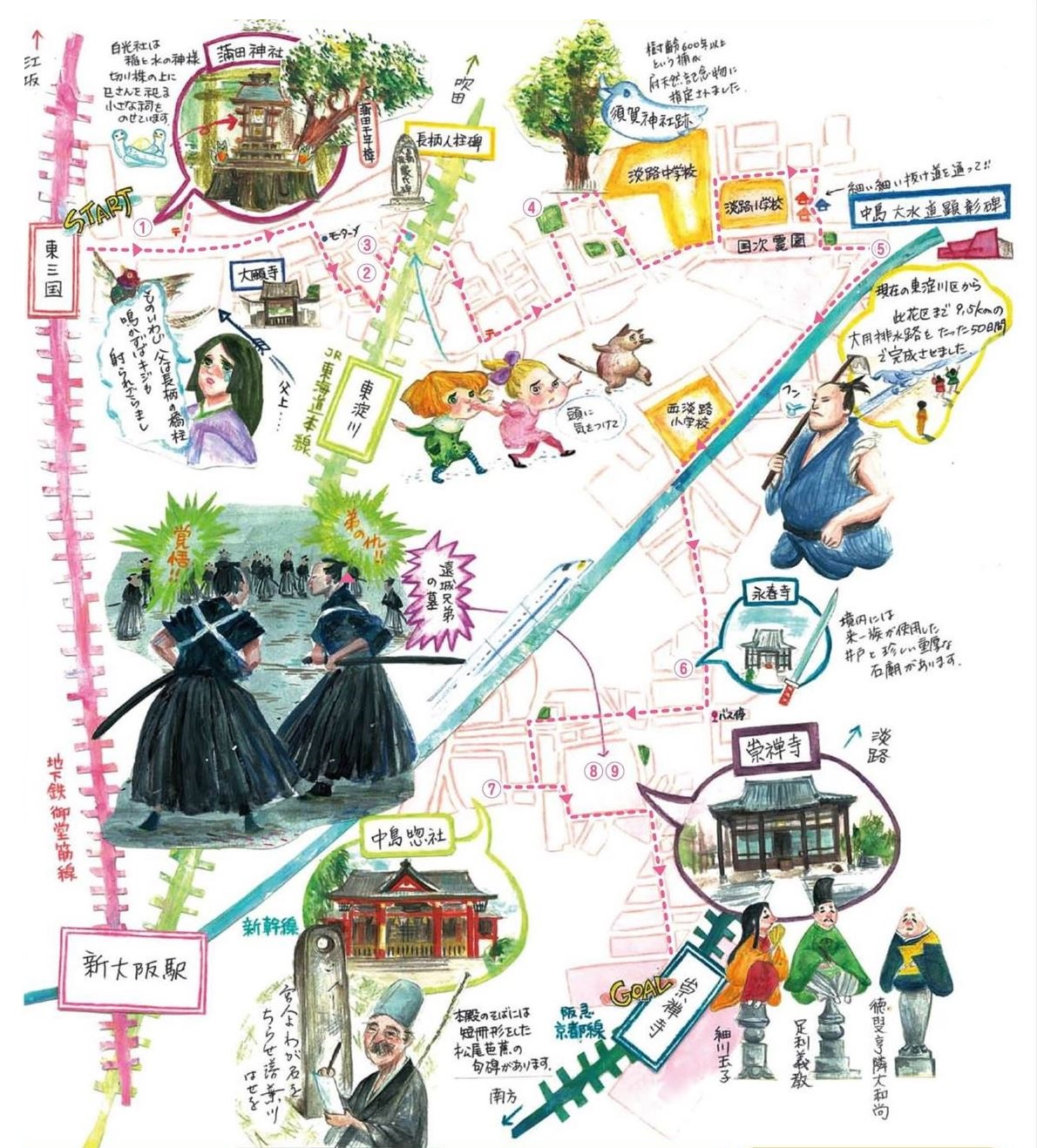

���E�H�[�L���O���ĊJ���đ����̒ɂ݂������܂�5���ԁB����3���Ԉȓ��̃R�[�X�I���c�ŁA�n���ߕӂ́u���O���v�X�^�[�g��I�����܂����B

�������l���ƂȂ����ގ�(���키��)�A�S�������ɂ��吅���H���ł��钆���吅���ȂǁA���̂��ߐl�̂��߂Ɏ��炪�]���ƂȂ����l�X�ɃX�|�b�g�Ă܂����B ���T���Ɏ���܂ŁA�ܗ������ɂ͂����Ȃ��A���̐�l�����̈̋ƂɐG���܂������ł��B |

|

|

�@�@ |

|

|

����チ�g�� �u���O���v����X�^�[�g�ł��B

�@�@ |

|

|

�@ ���c�_�� ����������̑n���ŁA��Ր_�͉F��䍰��_�ƕʗ���_�ł��B���c�_�Ђ́A���Ă͎��̎ЂƌĂ�Ă��܂������A����42�N(1909)�ɓ����̒n���ł�����{�����S�������厚���c�̎���������Ċ��c�_�Ђɉ������܂����B �������鋫���̌Öɂ͊��c��N����n�ߐ���������A���Đ��\���̑�����ɖ��Ă������̖��c���Ƃǂ߂Ă��܂��B

�����N�̏������łɍs���n���̐_�Ђł��B�����Ƃ͈���ĐÂ��ȋ����ł��B

�������Ђ͈�Ɛ��̐_�l�B�芔�̏�ɖ�������J�鏬�����K���̂��Ă��܂��B

�����c��N��

|

|

|

�A ��莛 ������i��Œ����̐l���ƂȂ����ގ�(���키��)�̌��т͒���ɂ܂œ`�����A���ÓV�c�̒����ɂ��A�ގ��̖����ƒ������̎���ړI�Ƃ����莛����������܂����B��i6�N(1709)�ɁA���֏��̓V�������\�E�q�傪�ċ����܂����B

|

|

|

�B �����l���@�ގ��� ���������̉ˋ��́A�x�d�Ȃ鎸�s���J��Ԃ����ȓ�H���ł����B�����̒��ҁE�ގ�(���키��)�́A���p���Ă��т𗚂��Ă��Ȃ���A�u�тɉ��p���ĂĂ���҂�l���ɂ���悢�v�Ɛi�����A�����Ȃ����Ƃɋꂵ�ސl�X�̂��߁A���炪�l���ɂȂ邱�Ƃ�\���o�܂����B �ގ��́A�l���ƂȂ���A���̏Ɠ���ɕʂ�������A�ΟC�ɓ���A�����Ȃ��狴���̉��[�����߂��܂����B�ގ����l���ƂȂ��A���͓�Ȃ��ː݂���A�吅���o�Ă�������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B���ÓV�c�̎���613�N�̂��Ƃł��B ���̎���A�߂��݂̂��܂�A�������Ȃ��Ȃ����ގ��̖��E�Ɠ��͐S�܂ŕ����Ă��܂��A���ɉł��悩�痢���ɋA����邱�ƂƂȂ�܂����B��������n���Đ����܂ŗ����ہA��H�̃L�W�����A�v���|�Ŏˎ~�߂܂����B�`�̒����猩�Ă����Ɠ��́u���̂��킶 ���͒����̋��� �����L�W���@�˂�ꂴ��܂��v�Ɖr���A�����������Ɠ`�����Ă��܂��B���̌�A�v�w�͒��ǂ���炵�܂����B �����l���ގ��肩��n�}��łقڐ^�k�̕��p�ɐ����_�Ђ�����܂��B�����_�Еt�߂͂���賎q��ƌĂ�A���݂�賎q�����Ƃ����ʂ�ɔ肪�c����Ă��܂��B

�����̃|�C���g�֍s���̂ɍ�}���s���̒�`�����H���������Ȃ��Ă�����܂��B �n���̐l�����́A�����{�[�_���X�X�^�C���ł����蔲���邻���ł��B�i�E�\�ł��j

�@ |

|

|

�C �{��_�А� �����W�H�́A���a33�N(1958)�܂ō������Ƃ����n���ł������A����͓��H�E�����������������̂ł��B ���ꑰ����k���̐헐������ċ�����W�H�Ɉڂ�Z�ہA�ꑰ�̒���Ƃ��đn�����ꂽ�̂��{��_�Ђł��B�{��_�Ђ́A����43�N(1910)�ɒ����y�Ђɍ��J����܂����B ���{�V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ����600�N�ƌ������킪�c���Ă��܂��B

���u����600�N�ƌ�������v�@���c�_�Ђ̐�N����f�J�C�I�I�@���������I

�@ |

|

|

�D �����吅�������� ���k����22�J���̏����⑺�����A�x�d�Ȃ鐅�Q�Ɛ��͂��̈����ɑς����ˁA����2�`4�N(1674�`1676)�ɂ����ĉ��x���]�˖��{�ɑ��Č��V�����ɂ�鐅�H�J��𐿊肵�܂������A���{�͑��z�̍H����o���������A�S��������O��ɐ����J��������܂����B ����������22�J���̑�����������Ď���2�痼����A����6�N(1678)�̏t�ɂ킸��50���Ԃœ`�@�E�\�V�c�Ɏ���9.5�L�����[�g���̑�p���H���ђʂ����܂����B ���̒����吅���́A������C���̖���32�N(1899)�܂�220�]�N���̊ԁA���̋@�\���ʂ��������܂����B�����������ɂ͒����吅���̌ÊG�}�ƕ����͌^���W������Ă���A�����̐��H��m�邱�Ƃ��ł��܂��B

���E�[�Ɏʂ������k����A�u�ʐ^�B��̂Ɏז��������瓮����v�ƋC�����Ă�������̂ŁA���X�̂���ʼn�b�����܂������E�E�E�B�A�ꂪ�Q�����O�ɖS���Ȃ��ĉƂ̒��������ł��Ă��Ȃ��`�B���X�̔��������炢�B�N�������Ȃ��E�E�E �ȂǂȂǂ��k�����̘b���r�ꂸ�A�Ȃ��Ȃ����̃|�C���g�ւ̈ړ����ł��Ȃ������B

�@ |

|

|

�E �i�t�� �����ꑰ�̋��Z�n���������ꏊ�ŁA�����ɂ͗��ꑰ�̐Ε_�ƁA�ꑰ���g�p�������˂��c���Ă��܂��B�܂��A�W�H��7�N���邵����c�H���̐Γ��Ă����邱�Ƃł��L���ł��B

�����ꑰ�̐Ε_�ƁA�ꑰ���g�p��������

|

|

|

�F �����y�� �����2�N(651)�Ɍ܍��L�`���F���đn�����ꂽ�Ɠ`�����܂��B������48�J���̐e�{�őy�Ђƌ����A�������N�ɂ�19,000�ؗ]��̋����������Ă��܂����B �����Ɏc��m�ԋ��́A�m�Ԍ����ɐ��U��s�������o�l�E�s�������̒�q�A�O�l�V�������10�N(1813)�Ɍ������܂����B�����y�Ђ̖k���𗬂�Ă��������吅���̈ꕔ�������t��Ƃ��Ă�Ă������Ƃ���A�u�{�l�� �킪�����U�点 �����t��v�̋��I�Ɠ`�����Ă��܂��B

���Q�������`��

���L���~�n�̐_�Ђł��B�������N�ɂ�19,000�ؗ]��̋����������Ă��������ł�

���m�ԋ��@�u�{�l�� �킪�����U�点 �����t��v �������y�Ђ̖k���𗬂�Ă��������吅���̈ꕔ�������t��Ƃ��Ă�Ă��������ł�

�@ |

|

|

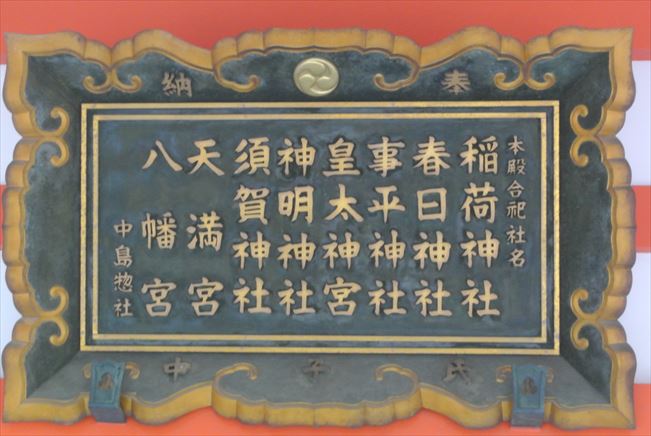

�G ���T�� ���V���N��(729�`749)�ɖ@���@�̍s��ɂ��n������܂����B �Ëg���N(1441)�̉Ëg�̗��Ŕd�����E�ԏ����S�ɂ���ĎE�Q���ꂽ�������{�Z�㏫�R�E�����`���̎��ɑ����A��1442�N�Ɏ��̊Ǘ́E�א쎝�����剾���Ǝ��̂���i���A�����`���Ȃ�тɍא�Ƃ̕�Ƃ��čċ�����܂����B���̐܁A���Ջ��ב�a�����J�R�Ƃ��鑂���@�ɉ��߂��܂����B �����`���̎�˂ƂƂ��ɁA���Ջ��ב�a���A�א�ʎq(�K���V���v�l)�̕悪����ł��܂��B �����T���̗����H�@�Δ�ɂ́u���T���n��v�Ə����Ă���܂�

���z�����Ă������A���[���Ƒ傫�Ȃ����ł�

�����ʌ��ցH�@�܂��Ă���E�E�E

�����剡�̐Δ�Ɂu�L�茧 �������ݒn�v�@ Wiki�`�L�茧(�Ƃ悳������)�́A1869�N(����2�N)�ɐےÍ��̋����{�́E���{�̂��NJ����邽�߂ɖ������{�ɂ���Đݒu���ꂽ���B�NJ��n��͌��݂̑��{�k�����畺�Ɍ��쓌���ɕ��z���Ă���B

�������`���̎�˂ƂƂ��ɁA���Ջ��ב�a���A�א�ʎq(�K���V���v�l)�̕悪����ł��܂��B

��������A�א�ʎq(�K���V���v�l)�̕�A�����`���̎�ˁA���Ջ��ב�a���̕�

�������`���̎��

���א�ʎq(�K���V���v�l)�̕�

�����Ջ��ב�a���̕�

�@ |

|

|

�H ����Z��̕� ������5�N(1715)11��4���A��a�S�R�̔ˎm�E���鎡���q��ƈ����씪�Y�Z��́A����̏@���q�傪���p�̎����ŕ����������c�`���Y�Ɉœ����ɑ����ĎE����Ă��܂����w�Ƃ��Ƃ��܂������A���ɓ`���Y�̑����̖��ɂ���āA���T�������ŕԂ蓢���ɑ����܂����B �����̏Z�E�\�l����[�V���a���ƁA���]�˒����^�͂̏����@�t�����T�����ɕ����������A�Z����܂����B

|

|

|

�� �u��} ���T���v���S�[���ł��E�E�E���̌�A����������`�V���`����܂ŕ����܂����B

�� �w�̏�����˂ɂ���H�����H�@���s�������̍�}���s���E�痢���̒W�H�w���ӂŁA���ˉ��̍H�����������Ă��܂��B1997(����9�N)�Ɏ��ƔF���A���ˌ��ݍH���ɒ��肵���̂�2008(����20�N)�B �����\��́A�����́u���ːؑւ�2017�N�x���A�S�̊���2020�N�x���v�ƂȂ��Ă��܂������A2015�N�ɂ��ꂪ7�N�����ɁB�H���̑啝�Ȓx��̌����ɂ��āA���s�́u�p�n�m�ۂ̖��v�Ƃ��Ă��܂��B���݂́u���ːؑւ�2024�N�x���A�S�̊���2027�N�x���v�ƂȂ��Ă��܂��B

�� ���s���Ɛ痢���A2�H���̐��H�ɂ�����w�����̓��́A�����ł����ʉߗ�Ԃ������̂ɉ����A���̗�Ԓʉߑ҂��̒�Ԃ�ᑬ�^�]�ɂ��A�Ւf���Ԃ̒��剻�ɔ��Ԃ��������Ă��܂��B���ˉ��ɂ��A���́u�J�����̓��v�ƁA�_�C���̃{�g���l�b�N��Ԃ̉�����}��܂��B���s����3.3km�A�痢����3.8km�����ˉ�����A�W�H�w���͂��ߐ��T���w�A�ē��w�A���V���w�����ˉ��B�S����17�����̓������p����܂��B ���}�����T���t�߂̊����C���[�W�������ł��B

|

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:12,278���@����:8.3km�@�ړ��K��:8�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|