|

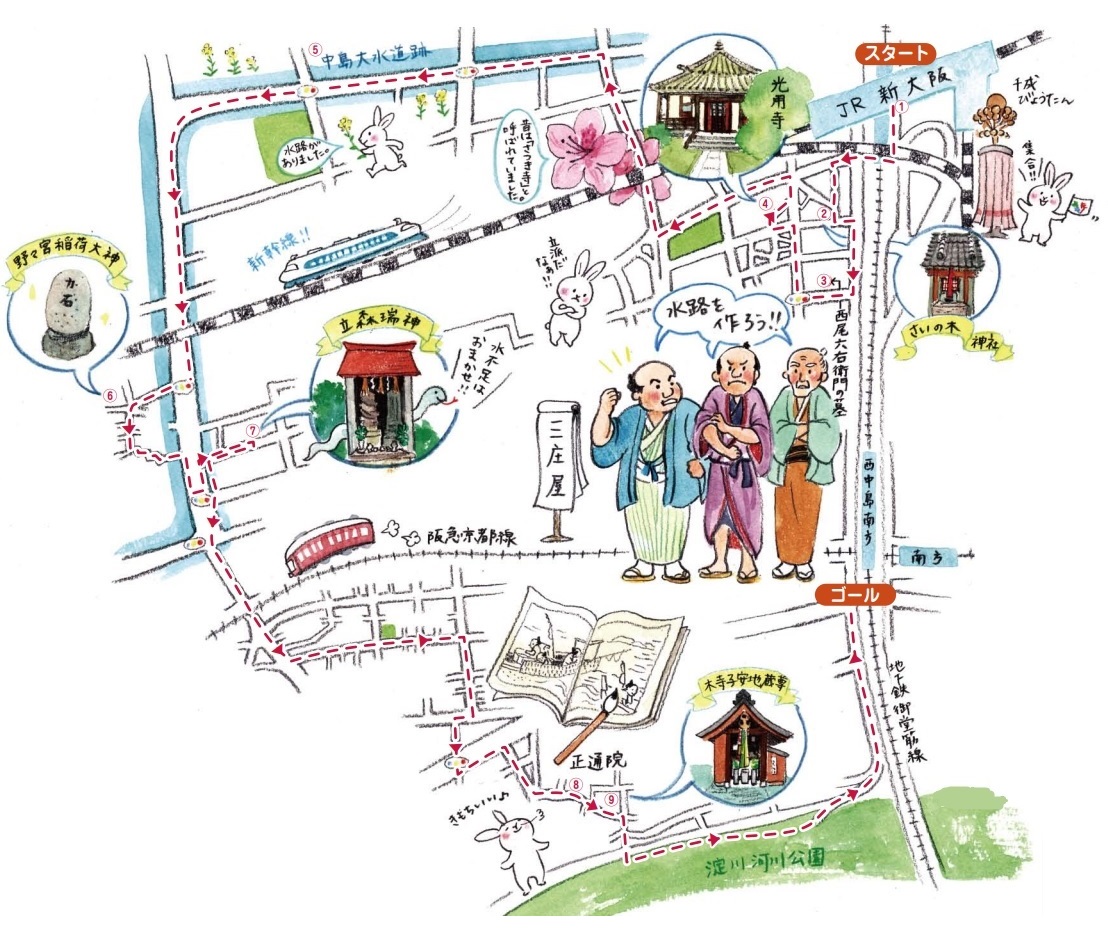

No.046�@�ق�܂́u�Ñ��v�H �V���̗��j�����ǂ�I �`�����吅���ߘb����@���E�����̕�܂Ł` |

|

|

�@ �����̐l���H���X�^�[�g���Ė�2�������o�����B���R�𑶕��Ɋ��\���������ł͂�����̂́A�����̐����������Ɏ��o���鍠�ƂȂ��Ă����c�悤�ȋC�����āA�u���Ƃ����Ȃ���I�v�Ǝv�����̂́A�ׂ̌���������Ă��O���Ă��邵�i�����A���邮�����Ă���I�W�T���E�I�o�T�������邪�c�j�ǂ��������̂��ƃx�����_�ŗ[������ʃ`���[�n�C�����݂Ȃ���l���Ă����B�@�u�́H�́g��゠�����h�̃}�b�v�ŕ����Ă����Ȃ��A�܂��܂��s���Ă��Ȃ������������Ȃ��v�Ǝv���A���ׂ��B�@���邠��I�A�܂���R�c�����܂ܒ��f���Ă���I�@�u���ꂾ�I�I�I�v�Ƃ������Ƃ�3�N���Ԃ�ɍĊJ���邱�Ƃɂ����B�@�܂��͒n���̐V��ォ��`

�������V�c�̎���A�V��19�N(747)�ɑm�E�s��n�������Ɠ`��������p����A����6�N(1678)�Ɏ����̖����Ȃ������Ăł������吅�������������A�����~�����Ƃ���3�l�̏��������̈⓿���ÂԂ����̖ؐ_�ЁA���}��ƁE�����䂩��̐��ʉ@�Ȃǂ�����܂��B�V���E�G�̈ӊO�ȗ��j�ɐG��Ă݂ĉ������B |

|

|

�@�@ |

|

|

��JR�V��ォ��X�^�[�g�ł��B

|

|

|

���o�X���ԏ�ɂ�������̊ό��o�X�B�@�O�c(����)�̍��Z�̏C�w���s�`�ޗǃi���o�[�̃o�X�Ȃ̂ōs��́E�E�E

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �e�ۗ�Ԍv��ƐV���w �����a13�N(1938)���{���璩�N�����E�A�W�A�嗤(����)���������v�̋}���ɔ����A�����`���֊Ԃ̗A���͊g��ƃX�s�[�h�A�b�v��ړI�ɓS���Ȃɂ����āu�V�����v�u�L�O�����v�v�悪�J�n�B���Ԉ�ʂł͒e�ۂ̂悤�ɑ�����Ԃ�����Ƃ����Ӗ�����u�e�ۗ�Ԍv��v�Ƃ��Ă�܂����B

���a15�N(1940)�A�鍑�c��ɂ����ď��a29�N(1954)�܂łɓ����`���֊Ԃ��J�ʂ���u�L�O�����S���v��v(���\�Z5��5600���~)�����F�B�\�z�Ƃ��Ă͉��ց`���R�ԂɊC��g���l�����@�킵�A���N�����E�A�W�A�嗤(����)�܂Œ��ʗ�Ԃ𑖂点��Ƃ������̂�����܂������A��Lj����̂��߁A���a18�N(1943)���f����܂����B

���݂�JR�V���w�́A���a38�N(1963)�ɓ����I�����s�b�N�̊J�Âɍ��킹�Č��݂��ꂽ���C���V�����̏I���w�Ƃ��Ċ������A���N(1964)�J�Ƃ��܂����B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �����̖ؐ_�� ���]�ˎ���A���̕ӂ�͓y�n���Ⴍ�A���т��ї��삪�×����܂����B�敾�����_�����~������3�l�̏���(�R�����E�����Z�E�q��A�k�哹���E�V�c�v���q��A�V�Ƒ��E������Y���q)���句�҂ƂȂ�A�����H���{�ɒ��i�B����5�N(1677)�ɍH����������܂������A��p�͑S�z�S�������ł����B �N�v�����Ő���t�̐������������Ă����S���ɂ͖������ŕ⏕���Ăق����ƒQ�肵�܂��������������ꂸ�A�������čH�������������A���������͂��ɉ䖝���ł��Ȃ��Ȃ�A����6�N(1678)�����̂܂����H���ɏ��o���܂����B �����������V��j�����킸�A�������Ȃ������čH���ɎQ���B���݂̓������`���ԋ�Ԃ̖�9.5�L���A�����ϖ�22���[�g���̐��H(�����吅��)���킸����50���Ŋ��������܂����B �����������̋ւ�Ƃ���3�l�̏����͂��̐ӔC���āA�זږ�(�����̂�)�ƌĂ�Ă������n�ŁA�]�˂̕��p���ɂ�Ŏ��������Ƃ����܂��B�����̖ؐ_�Ђ͂���3�l�̏����̈⓿���]�������̂ł��B |

|

|

|

|

|

����_�̃P���L�@�u��������[�I�v�Ǝv������A�͂ꂽ���̎��̈ꕔ���u���Ă������B�@ |

|

|

�@�@ |

|

|

�B �����Z�E�q��̕� �������쉀�̒��ɂ���܂��B���݂���O�ɂ��Ԃ��������Ă����������{����Ă��܂��B

�������쉀�̓r���̌��Ԃɂ���܂����B���R�ɒ��Ԉᔽ�̔F�蒆�ł����B

|

|

|

�����ɂ͓���܂���ł����B�@�����炭�A���ʂ̌Â��ď����ȕ�肪�u�����Z�E�q�傳��v�̂���ł��傤

|

|

|

�@ |

|

|

�C ���p�� �������V�c�̎���A�V��19�N(747)�ɑm�E�s��n�������Ɠ`�������όÂ������ł��B ���Ƃ͖@���@�ł������A�������N(1324)�A��38��Z�E�̋��̂Ƃ��ɘŌ�����7�㗹����l���B���M�̌����{���Ȃ�тɎ��摜����������A��y�^�@�Ō����h�ɉ��@���Č욠�R���p���ƍ�����悤�ɂȂ�܂����B

�{���̗��ɂ͕��Ƃ̖ҏ��Łu�����̍���v�ł����������Ă����i��(�ʏ́E�������q)�Ƃ��̘Y�}�̕悪����܂��B�܂���N��(1338�`1342)�ɔd���̎��喼�E�ԏ��͑����A���������ĕ��������悤�ɍ炭�u�䗃�����v�ƌĂ�钿�����i��̂������[���A���ꂪ�]�ˎ��ォ�疾�������ɂ����č���3���[�g������21���[�g���ƎR�̂悤�ɍ炫�ւ�悤�ɂȂ����̂Łu�������v�̖��Őe���܂��悤�ɂȂ�܂����B

�Ԃ̍炭���ɂ́A�����̎Q�q�҂œ��킢�A�����Ƃ��Ă͒������O���l�̗��K������A���ɎႢ�j���ɂ́u�肩�������v�Ƃ��Đl�C���������Ƃ����܂��B�ɂ������Ƃɍ��͌͂�Ă��܂��܂������A����2��ڂ��킸���Ɏc��A�G�߂ɂȂ�ƐF�N�₩�ȉԂ��炩���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���u�肩�������v�̓��ڂ�����H

|

|

|

�����i������̕���T��������nj�����Ȃ��̂ŁA���߂ċA�낤�Ƃ�����E�E�E����܂����I

|

|

|

�@ |

|

|

�D �����吅���� ������6�N(1678)��3�l�̏���(�R�����E�����Z�E�q��A�k�哹���E�V�c�v���q��A�V�Ƒ��E������Y���q)�����ƁA�ےÍ������S�̖k�����n��(���݂̓������E�����E�������)�ɑ�����22�����̔_���炪�A���͂ŊJ�����r���H�ł��B ������2000���̂قƂ�ǂ�n���ŕ��S���܂��� �B���̐��H�͖���32�N(1899)�̗�����ǍH���܂ŗ��h�ɋ@�\���A�i���Z���ɉ��b�� �^���܂������A���a36�N(1961)���C���V�����H���̊J�n�ɔ����A����Ɠ����{�H�ő吅�����Ë�������A���݂͓��H�ȂǂɌ`��ς��܂����B |

|

|

�����̓��H�̉������H�u�吅���v�����������ł��B

���܂��܂��Ë��͑����܂�

|

|

|

�����ȈՍٔ�����ʕ����E���挟�@����ʕ����E����ʌx�@���� �@�d��Ȍ�ʈᔽ������A�����ɗ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂��ȁH�@�����b�ɂȂ肽���Ȃ��ł��ˁ`

���吅���̈Ë��͓˂���������ɐ܂�܂�

���܂��܂������悤�ł�

���V�����̍��˂ł�

|

|

|

�@ |

|

|

�E ��X�{�̗͐� ���쒆������ق̉��ɁA��X�{��ב�_�Ƃ��������Ȑ_�Ђ�����܂����A���̋����ɂ́u�͐v�ƌĂ������u����Ă��܂��B���a60�Z���`�A�Z�a40�Z���`���炢�̗��^�ŁA�d���͕ĕU1��(��60�L��)���炢���Ǝv���܂��B �]�ˎ���A�N�����͐l�X�̑O�ŗ͐������グ�Č����A�����ɂ��\���ɗ͂��������Ƃ������A��l�̒��ԓ����F�߂�ꂽ�Ƃ����܂��B |

|

|

|

|

|

���u�͐v���������Ȃ��E�E�E�K�̂Ȃ����Ȃ�

���T���Ƃ����A�̗��ɂ���܂����u�͐`�v

|

|

|

�@ |

|

|

�F ���X���_(�쒆�̖�����) ���ւ���_�Ƃ��鏬���Ȑ_�ЂŁA�n���ł́u�쒆�̖�����v�ƌĂ�e���܂�Ă��܂��B�吳�����ɑ��l�̉��l�����A���ɂłĂ����傫�ȎւɁu�����J��ΐ��s���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���v�ƌ����A����͐_�̂��������ƁA���J�肵���̂��n�܂�ł��B �ւ͉͐�̐_�A�����_�ٍ̕��V�̂��g���Ƃ���A���̍��Ƃ��������珤���ɐ��̐_�l�Ƃ��ĐM����Ă��܂��B�܂������ɂ́A�̏��K�O��(�I�^�P�E���Y�E���g�喾�_)������A���Y�E�a�C�����̐_�Ƃ��ĐM����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�����̖ړI�n�Ɍ������܂��B�@�^���s�����M��A���Ȃ���Ă��܂����E�E�E�A�낤����

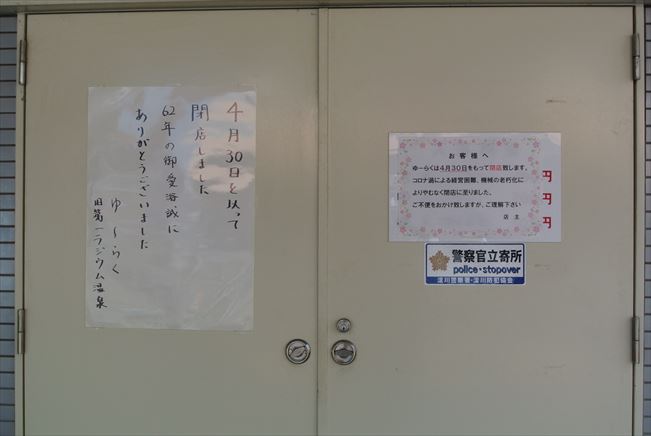

���K��������܂������E�E�E�u�R���i�Ђɂ��o�c����A�@�B�̘V�����ɂ���ނȂ��X�ɂ�����܂����B�v

����}���s��

|

|

|

�@ |

|

|

�G ���ʉ@ ���]�˒����̉���3�N(1746)�ɓV���̑y�N����Ƃ߂����J�Ύ��Y���n�����������@�̂����ł��B���J�Ƃ���͎O�E�J�ւȂǂ̊w�҂╶�l���o�Ă���A�����̕�n�ɂ͑J�ւ�̕悪�������܂��B�܂����o�g�̍]�˒����`����̓��{��ƂŁA������C(�����������Ă�)�Ɏt����������(���Ƃ݂���)�̕������܂��B ���͊G��ƕ��͂Ŋe�n�̖����A�j�ՁA���Y�Ȃǂ��Љ��}��(�w�ɐ��Q�{�����}��x�A�w�R�C���Y�}��x�Ȃ�)�̑}�����������`���A���s�ȂǂȂ��Ȃ��ł��Ȃ����������̐l�X�ɑ�ϊ��܂����B |

|

|

�����ʁE���E�Ɂu���J�Ɓv�̕�肪����ł��܂�

������(���Ƃ݂���)�̕��@�Ȃ��V�������ǁE�E�E���Ē������̂��ȁH

|

|

|

|

|

|

�H �؎��q���n���� �����ʉ@�̏�������ɂ���܂��B�n�������J��ꂽ�N��͕s�ڂł��B���Ƃ��Ƃ��̒n�́u�؎����v�Ɓu����V�Ƒ��v�Ƃ�����̑�������A����16�N(1883)�ɂ���2�̑����������A���ꂼ��̋�������1�����Ƃ��Č��݂̒n���ł���u�ؐ쑺�v���a�����܂����B����44�N(1911)�Ɍ��݂̗���͐�~�ɂ������{�������ݒn�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

��MAP�̏ꏊ�ɖ����A���ӂ������܂���

|

|

|

|

|

|

������̉͐�~�ɏo�܂�

�@

|

|

|

|

|

|

�����METRO �u����������v���S�[���ł��E�E�E���̌㎩��܂ŕ����܂����B ���v�X�ɕ������`�I�@�����͑������ꂻ���ł� |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:10,433���@����:6.4km�@�ړ��K��:4�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|