|

No.045�@�V�c���Z�͎�܂Ő^���� �`��≈�ݍő�̐V�c�E�s���̗��j��H��` |

|

|

�@ ���s���V�c�́A����̐����ɊJ�����ꂽ�y�n�œ����͋���Y�V�c�ƌĂ�Ă��܂����B������A�K����ɋ��܂�A���͗[���܂ő�≈�ݍő�ƌ���ꂽ�s���V�c�������ƈ��肵�Ȃ��炻�̑傫�����������A�V�c��Ք�Ȃǂ䂩��̒n������܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

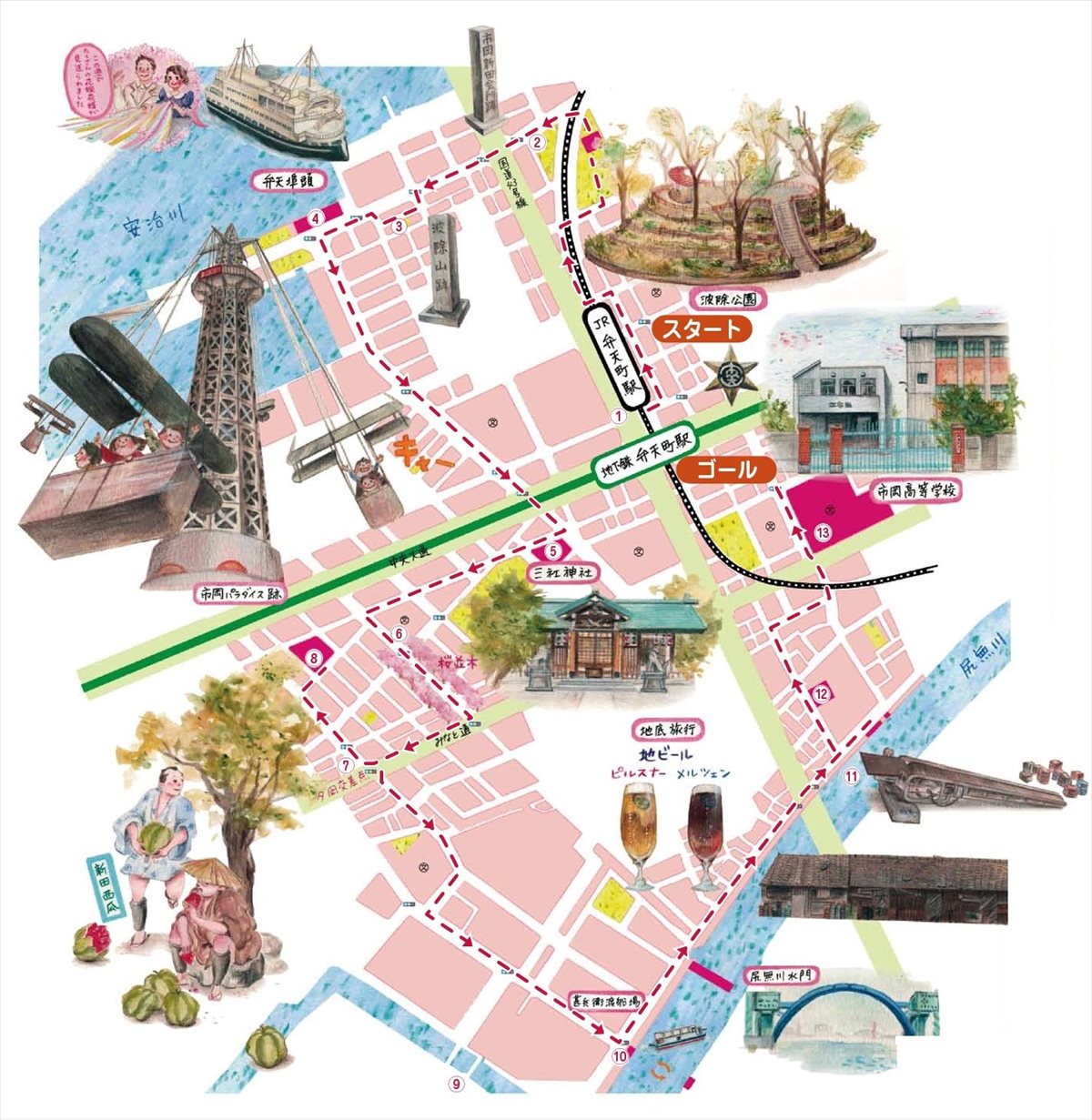

��JR������u�ٓV���v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �ٓV���w �������E�w���ٓ̕V�́A�s���V�c����J���Ă����ٍ��V�������Ă��܂��B JR�ٓV���w�͏��a36�N(1961)�̍��S������J�Ǝ�����c�Ƃ��A���s�c�n���S�ٓV���w�Ɛڑ����Ă���A���̒n���S�ٓV���w�͑��s��ʋǓ��ň�ԕW���������w�ł��B 1960�N�ォ��1970�N��ɂ����ĕٓV�u���₩�Ȃ肵����A�����̌����Ƃ��Ă����ւ���킢�܂����B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �s���V�c���(�g������) ���s���V�c�́A���\11�N(1698)�A�ɐ��K���̐l�E�s���^���q�傪17�˂̉Ƒ��ƂƂ��ɈڏZ�E�J�����A��ɒY�����̒C�������Ƙa�c���Ɍo�c�������p���ꂽ��≈�ݍő�̒��l�����V�c�ł��B �s���V�c�ł͕Ă̑��A��A�K�Ȃǂ��͔|����A���ɃX�C�J�����̗ǂ��ŕ]���ɂȂ�A�u�V�c���Z�͎�܂Ő^���ԁv�Ɖ]��ꂽ�̂��͂��߁A�u�s���֎q�v�����Y�}��ɍڂ���̖��Y�i�ł����B �����ɓ�������쉈�݂ɍH�ꂪ�������юn�߁A�܂��A�吳����ɔ_�n������ɖ��ߗ��Ă��Ďs���n��͎s�X�n�����܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �g���R��(�ٓV������) ���g���R�́A�V�c�J���ɐ旧�勝���N(1684) �A�͑���������𓇂��J�킵�A�������C�ֈ꒼���ɓ����V��(�̂�������Ɩ���)�H�����s�����ۂɏo���y����ςݏグ�u�^���̍��g���ӂ��������R�v�Ƃ��Ēz�����R�ł��B�����͖�15������A���̖��A�����čq�s����D�̖ڕW�ƂȂ��Ă��܂����B�܂��A�r�x���_���K���Z�g�_�Ђ̌䗷��������A�����ɂ͔��n�̒��̋u�ƂȂ��Ă��܂����B �����ȍ~�A��������n�̊O���l��n�ȂǂƂ��Ďc���Ă��܂������A�吳�����̐��y�H���ō���Ă��܂��܂����B��O�܂ł́A�s�d�̒◯�����Ɂu�g�����v������A���̖��݂̂Ƃǂ߂Ă��܂����B���݁A��400�������̔g�������ɂ��鏬�����l�H�̎R�͔g���R��͂������̂ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �ٓV�u�� �����a40�N(1965)�J�`�B���D�D�Ɖ����D�D�̗��q�^�[�~�i���Ƃ��Ċ��Ă��܂����B�u�n�[�o�[�O���[���v�ɓh�����ꂽ�����ڂ�ہE����Ɗۂ��A�q���Ȃ��Ȃ��ċv�����A���݂͏��a���g���̑ΏۃX�|�b�g�ƂȂ��Ă��܂��B ���a45�N(1970)�A����������J�ÑO��̑��̔ɉh�Ԃ肪�ŔȂǂ̈ӏ��ɎÂ��s�v�c��Ԃł��B���`���H���ɂ��C���n�ƂȂ����n��A�����쉺���̐�M��������ɂ����Ă̊ݕǂɂ́A���a40�N�㍠�܂őD�ŐQ�N�����鐅�㐶���҂���炵�Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �O�А_�� ���O�А_�Ђɂ́A���\11�N(1698)�A�s���̐V�c�J���H���̐����Ǝ����F�肵���������V�ƍc��_�A�L���_�A�Z�g��_�̎O�����J��ꂽ�Ɠ`���܂��B ���n�́A�_�Ђ̂����H�̂ق��g����s�������E��s���E�ٓV�E�s���ɋy�т܂��B���y��搮�����ƌ�̏��a35�N(1960)�ȍ~�ɁA���ݒn�ɒ������܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ��H�O���ڍ��� �����s�o�X�E�`������O�𐼂ɉ߂����Ƃ���Ɉ�H���ʂ�̍⓹������A�ŔɁu�j����v�Ƃ���܂��B ����������̂Q�A�R�N�O�A�X�����ꂢ�ɂ��悤�ƁA���H�̐����̌j���A�����̉��H���̏Z�����A�������̂��n�܂�ŁA����������n���̐l�����̋C�T������������v�����i�[�h�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �[��(�䂤�Ȃ�) ���s�d���̂Ɂu��H�܂���������ǂ��@�g�͉����ʗ[���v�Ɖ̂���u�[��v���k��ΐV�c�̈�H�ɉ˂���u�[�⋴�v�A���s�����̍ŏ��̟��֑D�u�[��ہv�ɍs�������܂��B �s���O�����h�r�����X�X������́A�����̍��A�H�ɂ͈�ʁA�����ǂ̉Ԃ��炢�Ă����[��炪����܂����B���Ă̗[���͊C�ɖʂ���O��ŁA�g����V�c����閽�j�ł�����܂����B ���a8�N(1933)�A�[��̊p�ɒ����_���Ȉꉪ�r�����o�ꂵ�܂����B�풆�͎Љ�^���̋��_�ƂȂ�A��ɂ��Ă��c��܂������A���݂͔��p���ꌚ�đւ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �s���p���_�C�X�� ���吳14�N(1925)�Ɍ��݂̃I���b�N�X�h���C�r���O�X�N�[���ٓV���t�߈�сA1��2��̕~�n�Ɂu�s���p���_�C�X�v�Ƃ����V���n���I�[�v�����܂����B�����ɂ́A�匀��E�j����A�����A�C�X�X�P�[�g��E�k�ɊفA����A�f��فA��r�Ȃǂ�����A������30���̔�s��������܂����B�����̓��ꗿ�͑�l30�K�A���l15�K�ł����B �s���p���_�C�X�͂킸��5�N�ŕ�������A�����̊e����͒P�Ƃ̉c�ƂƂȂ�A��Ђɂ��p���_�C�X���ꂾ�����c���ďĎ����Ă��܂��܂����B���̌�A���ɍs��ꂽ���y�H���ɂ��p���_�C�X����������܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H JR�Ս`�ݕ����� ������V���{�̓�ɂ́AJR�Ս`�ݕ����Ւn�������ɒ����L�тĂ��܂��B�Ս`�ݕ����͕���14�N(2002)���ɔp�~�ƂȂ�܂������A���ؐՂ̐����ɂ͉ݕ��w�E�Q���w������܂����B �Q���w��1980�N��܂ł͑��Ս`���̑q�ɌQ�ɑ����L��ȃ��[�h��L������`�ɂ����镨���̐S�����ł���܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�I �r���q�n �����݂��K����E�݂̍`�敟��ƍ��݂̑吳�����̊Ԃ��^�q������s���NJNJ��̓n�D��B �́A�r���q���E�𑆂��ł����Ƃ����n���̂���t�߂͔�(�͂�)�g�t�̖����ł����B�����ɂ��钃�X�́u�������v�u�r���q�����v�Ƃ��Ă�Ė�����儁A�����ܖ�����l���₦�Ȃ����������ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���K���쐅��

|

�@

|

|

���K���쐅��́A���h�[���̓쑤����吳��ɗ����K�� ��ɂ���A�[�`�^����ł��B �䕗�Ȃǂʼn����Ă�����p ����̍����������~�߂�͂��炫�������Ă��܂��B �K���쐅��̊����͏��a45�N11���B �A�[�`�^�Q�[�g�̎吅��ƃX�C���O���Q�[�g�̕����傩��Ȃ��Ă��܂��B �K���쐅��̎吅��A������͋��ɐF�����Ă���̂������ł��B �吅��̌a�Ԃ�57���A������̌a�Ԃ�15���ŁA�q�s�͎吅�呤�̂ݔF�߂��Ă��邽�߁A�L��������55.4���ł��B���̂̑傫���͊e�X�A��66.7���~����11.9���A��17.1���~����11.55���B �d�ʂ͎吅��530�g���A������107�g���ł��B �����v���Ԃ͎吅���30���A�������10���Ȃ̂ŁA���̑��̑�����܂߁A���܂Ŗ�50��������܂��B�吅���60kW�̃��[�^��2��A�������22kW�̃��[�^��2��œ����Ă���\�����͂Ƃ���500kVA�̔��d�@���������Ă��܂��B �����{�ł͑�ゾ���ɂ����Ȃ�����ȃA�[�`�^�̖h������ŁA�n��̃V���{���ƂȂ��Ă���A���K�͂̃A�[�`�^�̈����쐅��A�ؒÐ쐅��Ƃ��킹�ĎO�吅��Ƃ����Ă��܂��B1������1��i�䕗����1������2��j���^�]�����{���Ă���A2�T�ԑO�܂łɗ\��ƁA���^�]�����w�����邱�Ƃ��ł��邻���ł��B |

|

|

|

|

|

�J �K����l�[�� ���K����E�݂̍`���s���̒�h�ɂ͒W�H�o�g�̊����̕l�[���������܂��B�����M�^�����ނ��A�g���b�N�A���ɃV�t�g�����Ƃ͂����A�l�ɂ͉חg���p�̃x���g�R���x�����ݒu����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�K �s���r�[���H�[�u�n�ꗷ�s�v ���c���@�B�̍H��Ւn�ɉ����w����܂����B�u�n�ꗷ�s�v�Ƃ������̃r�[���H�[�͒n��1,200������N�o���������g�����n�r�[������郌�X�g�����ł��B |

|

|

|

|

|

���ɉh���X�X

|

�@

|

|

|

|

|

�L �s�����Z ���s�d���̂Ɂu�z�`�s���ɂ��͂����@�䂯����̔��d���@�s����ɋ����̑��́@���͎s�����w�Z�v�Ɖ̂�ꂽ�s�����w�Z�͉��N�̖싅�̖���Z�Łu�O�{���̎s���v�Ƃ��ėL���ł����B �O�{���ɂ͎s���ŎO�Ԗڂɐݗ����ꂽ�{�����w�Ƃ����`�����ւ�S�ӋC���������܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

|

��JR������u�ٓV���v�ɖ߂��Ă��܂����B

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:16,634���@����:12.3km�@�ړ��K��:19�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|