|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.044�@�M�������X�s���b�c���������J�� �`����y���A����������K�m�܂Ł` |

|

|

�@ ���r�����Ȃ����͂����ꂽ���{����荏�(���Y�v��)�𖽂���ꂽ�����E�����B�����������̎q���͐��������A�����ɂ͑S���Y��Ɍ��サ�ē|�����ʂ����܂����B�����̐������܂͑D�ꏤ�l�ɓ`�d���āA���ꂪ�ېV�v���̌����ƂȂ�܂��B�����ς����A�M�������X�s���b�c�ɐG��Ă��������B |

|

|

�@�@ |

|

|

�@�@ |

|

|

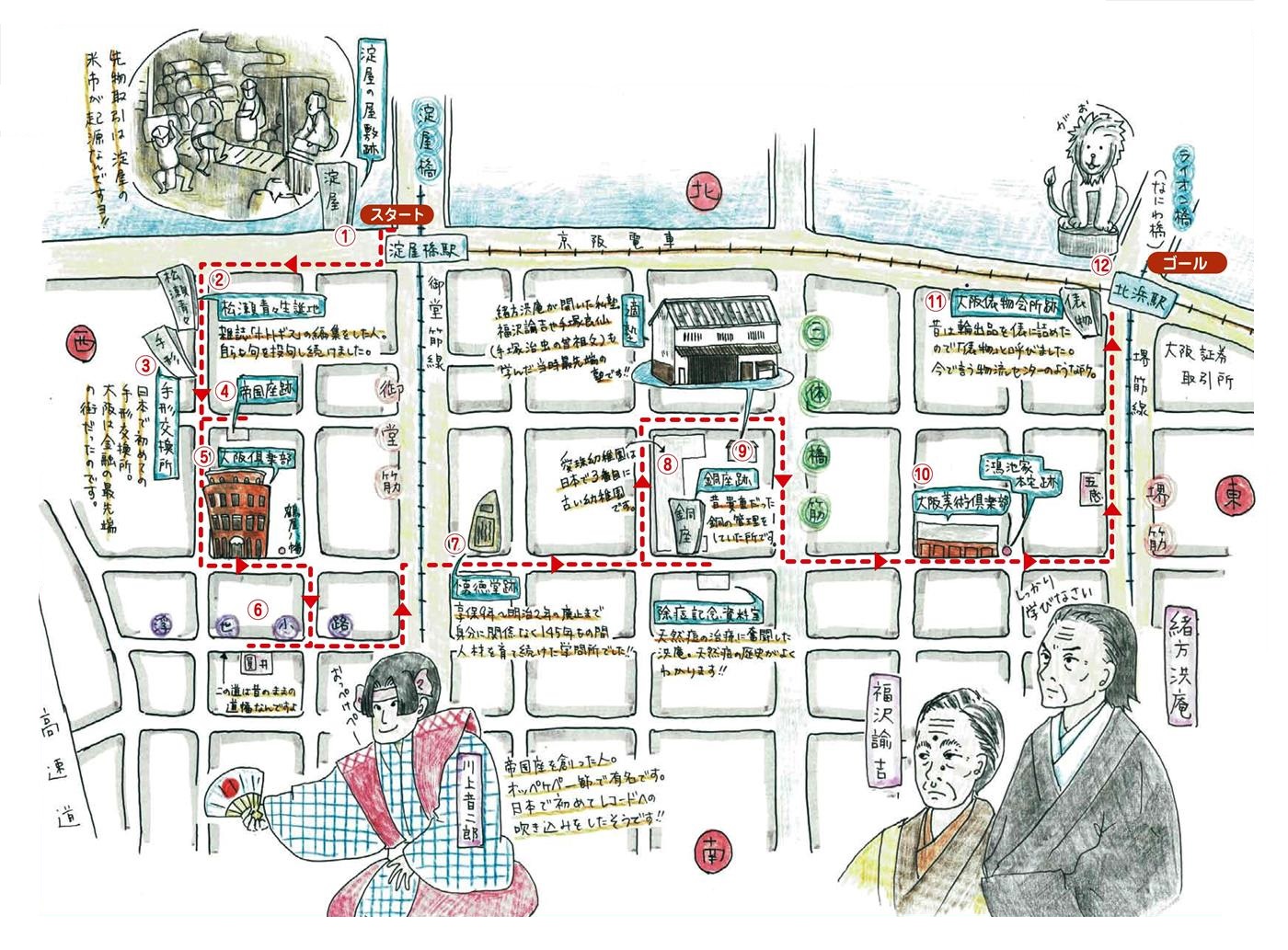

���n���S�䓰�ؐ��u�������v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �����̔�E�����̉��~�� �������͍]�ˎ���̑��̍����ł��B����E��������͌��݂̖k�l�ɋ����\���čޖ؏����c�݂Ȃ��璆�V�����J�āA������ɖ��𗯂߂Ă��܂��B�{���͉��{��2��ڈȍ~�A���s(����)��G�A��(�Ֆ{��)���J�݂��A����ɒ��V���ɕĎs���J���đS���̕đ���̊������܂����B

|

|

|

���������͒��V���ɓn�邽�߂Ɏ���ʼn˂������ŁA�Ďs�͂��̂��Ɠ����Ɉڂ�A���E�ōŏ��̌��ݐ敨����s��E�����đ����ƂȂ�܂����B���͂ɂ͑����~��135�����������сA�䌴���߂́w���{�i�㑠�x�ɂ������̔ɉh���`����Ă��܂��B |

|

|

|

��5��ڂ̎��Ɂu���l�̕��������ґ�v�𗝗R�ɖ��{������Y�v���́u荏��v(��������)�ƂȂ�܂������A���̖v�����Y�͌��݉��l��100���~�ɏ��ƌ����Ă��܂��B��������@���@�m���Ă���������荏��O�ɕ��Ƃ��āA���̌�A���ɕ��A�B�����ɂ͋Ή��̎u�m���x�����đS���Y��Ɍ��サ�āA�����ɓ|�����ʂ����܂����B |

|

�@�@ |

|

|

�A �����X(��������)���a�n �����̔o�l(1869�`1937)�ŁA�{���͖�O�Y�Ƃ����܂��B���n�ɐ��܂�ĐN���ɋ厏�w�z�g�g�M�X�x�ɓ��e���Đ����q�K�ɔF�߂��܂����B�����̕ҏW�ɂ��g���A��㒩���V���ł͒����o�d��S���B�܂��w��D�x(�̂��Ɂw�����x)����ɂ��đ��̔o�d�ɏd�����Ȃ��A�u���̍��l���q�v�ƌĂ�܂����B �u�̉Ԃ́@�͂��߂�k�Ɂ@��̎R�v�A�u������@�ڏo�x��Ȃ�@�n�R�l�v�Ƃ���������c���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ��`���������˂̒n ������12�N(1879)�A�U�o��s�̂�������`�⏬�؎���������Č��ς�����{�ł͂��߂Ă̎�`���������ݗ�����܂����B�������8�N�������A�����̑����Z�E�̐�i�������������܂��B���݂́A����s��������̖������p���ł��܂��B

|

|

|

�@ |

|

|

�C �鍑���� ������43�N(1910)�ɁA�I�b�y�P�y�[�߂�s�m�ŋ��Œm��ꂽ��㉹��Y���A�V�h�����̋��_�Ƃ��āA�����E�̎x���Ō��z������㏉�̗m������ł��B�u�I�Z���v�u�x�j�X�̏��l�v�Ȃǂ��㉉���܂��������s�I�ɂ͎��s�ŁA����Y�͗��N�A�y���œ|��A���ȁE��z(���������)�ɊŎ���ĖS���Ȃ�܂����B�������̂͏��a40�N��܂ł���܂����B

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ����y�� |

|

|

|

���吳���N(1912)�ɖ{�i�I�ȉp����������Ќ���y���Ƃ��đn���B����̌����͏Ď����Ă��܂��A�吳13�N�Ɉ��䕐�Y�̐v�ōČ��B�u�쉢���̗l���ɓ��m���̎�@������������́v�Ƃ��āA�K�X�r��(����̐v)�A�ȋƉ�قƂƂ��ɁA���̋ߑ�O�喼���z�ƌ����Ă��܂��B���w��o�^�L�`�������B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E �������H �����틴�ʂ�ƍ����ʂ�̊Ԃɂ��镝�̋������H�ŁA�ʏ́u�������H�v�ƌĂ�Ă��܂��B�]�ˎ��ォ�炠��ʂ�ŁA�����Ɏ����A���q���A�ĉ��A���C���A�����A�F�h�Ȃǂ��Ђ��߂��A�܂��ɕ������̂��̂Ɍ������Ƃ����̂����O�̂����ł��B�h�͉B�ꕔ����ڑҕ����ɂ��g���Ă��������ŁA��߂����ʂ�ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ��������

|

|

|

�����̍����������o�����Đݗ����ꂽ�w�⏊�ł��B���l�ɂ��{�i�I�Ȏ��w�͑��Ɠ��̂��̂ƌ����܂��B�̂��ɓ���g�@������F����Ċ����w�⏊�ƂȂ�A����2�N(1869)�܂ő������܂����B�O��Έ��A�����K���Ȃǂ��w��߁A�ߑ�I�ȍ���������������l�w�ҁE�x�i�����R��崓��Ȃǂ�y�o�B���̒m�̃l�b�g���[�N���`�����܂����B |

|

|

�@ |

|

|

�G ����(��������)�c�t���A������ ������13�N(1880)�ɊJ�����ꂽ���ōŌÁA���{�ł�3�ԖڂɌÂ��c�t���B���ɂ͍��̏d�v�������ł��B���֕\�ɂ͓����Ղ̔肪����܂����A�����͍]�ˎ���A�䂪���̏d�v�ȗA�o�i�ł��铺�̐��B��A�A�o�`�E����ւ̉��Ǘ���������ł����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �K�m( �����^������) �����w�ҁE��҂Ƃ��Ē����ȏ����^�����������ɊJ�������m�ŁA�^���̍��ł���K�X�ւ��疼�t����ꂽ�u�K�X�֏m�v���������̂ł��B�呺�v���Y(�ߑ㗤�R�̑n�ݎ�)�A����햯(���{�ԏ\���Џ��㑍��)�A���{����(�����̑卖�ŏ��Y)�A��˗ǐ�(��ˎ����̑\�c��)�A����@�g(�c���`�m��w�̑n����)�ȂǁA1000������m����y�o���āA�g�c���A�̏������m�ƕ���ŁA���{�̖閾�������[�h���܂����B�̂��̑���w��w���̌����ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�I �����p��y�� |

|

|

|

�����a22�N(1947)�ɋ����r�Ɩ{��̐ՂɌ��Ă�ꂽ���̔��p���ɂ���y��(��Бg�D)�B���p�H�|�i�̓W����A������A���Ԃ̉�ȂǂɎg���Ă��܂��B���㍃�r�P�E�q�傪���̒n�ɕ��Ƃ��č������r�ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

�J ���U�����

|

|

|

|

���]�ˎ���A���{�͋��⓺�ɂ�錈�ςɑウ�āA���Ȃ܂��E������сE�����ӂ��Ђ�Ȃǂ̕U�l�߂�A�o���āA�������u�U���v�Ƃ����܂����B�������N(1744)�ɏW�ׂ̕ւ̂��߉���݂����A�ړ]���J��Ԃ��܂��������i6�N(1777)�ɖk�l�̂��̏ꏊ�ɗ��������܂����B |

|

|

|

|

�K ��g��(���C�I����) ���y���x��Ɠ�������܂����ō�ɉ˂���S����190���[�g���̋��ł��B�]�ˎ���́u�Q�؋��v�Ə�����邱�Ƃ������A���ݒn��萼�ɉ˂����Ă������苴�ł����B����45�N(1912)�ɁA���s�d�����̂��߂Ɍ��ݒn�ɉ˂��ւ����܂����B�V���ψ��̃��C�I���̐Α������E�ɂ���̂Łu���C�I�����v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B�����̈���(������)�̌��`�����Ă��邪�A�_�Ђ̈�ʓI�Ȉ��݂Ƃ͍��E���t�ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

������d�ԁu�k�l�v�ł��B

|

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:11,121���@����:8.4km�@�ړ��K��:7�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|