|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.043�@�������s�s�E���싽�߂��� �`�������猻��ցc�g�A�ȁh�Ǝp�����܂��` |

|

|

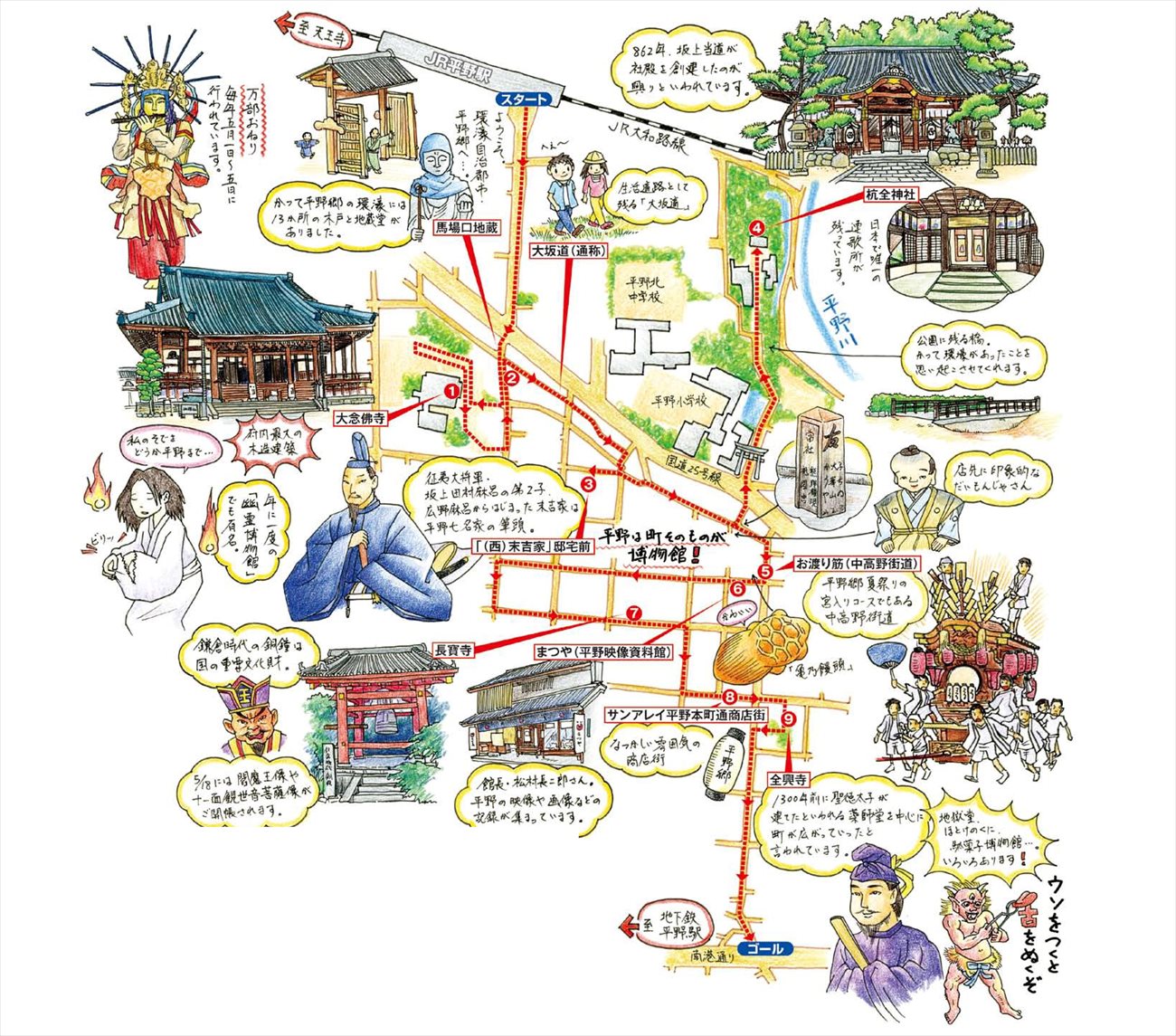

�@ ���������q�N���̑S�����A���ꑰ�䂩��̍Y�S�_�ЂȂǁA1400�N�߂����j��L���Ă��镽�싽�B�Ƃ��ɒ����ȍ~�́A�x�ƒ|��A�����y���ŏW�����͂݁A��Ƒo���𐬂��������s�s�Ƃ��Ĕɉh���܂����B ���Ă̐w(1615�N)�ȍ~�͐�Ђɂ����킸�A�܂����̂��̂��M�d�ȕ������̕�ɁA�����Ă��锎���قƂ����܂��B�܂��A����͉͓��ؖȂ̎Y�n�ł����B����ȕ��싽������āA����̂܂��̘A�ȂƑ����h���̗��j�ɐG��Ă݂Ă��������B |

|

|

�@�@ |

|

|

�@�@ |

|

|

��JR��a�H���u����v�w����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ ��O�Ŏ�

���Z�ʔO�ŏ@�̑��{�R�B�厡2�N(1127)�A�ǔE��l���l�V�����ɗ���������ۂɁA�������q���疲�̂��������A���H��c�̒���ɂ���č��{����Ƃ��đn�������̂��n�܂�Ƃ����܂��B���{�ŏ��̔O������ŁA���������ȍ~�A�䂪���ɍL�܂����O���M�̐�삯�ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

���{���͍��w��d�v�������ŁA���{���ő�̖ؑ����z�ł��B���N5��1���`5���ɍs����u�������˂�v(��\�ܕ�F���ڗ��}����Ɍo�����@�v)�́A���s�̖��`�����������Ɏw�肳��Ă��āA25�l�̕�F���O�k(�O��)����Ɋy��y(�{��)�ɗ�������A���؈�ࣂȗ��}���E��̌�����Ƃ������̂ł��B |

|

|

|

���{�� ���O���蓺�����B������50m�A��k��40m�B���a13�N�Č��̑��{���ő�̖ؑ����z�B����15�N�ɍ��̓o�^�L�`�������w��B |

|

|

|

|

���܂���O�Ŏ��ɂ͎���Ƃ��āu�H��̏����v���`����Ă��܂��B���a3�N(1617)�A�ω�����̗������Ă����C�s�m���A���������ւ̎Q�q���I���ċx�e�����Ă����Ƃ���A���������܂Ƃ������̗H�삪����܂����B���́u���͐ےÂ̏Z�g�{�̐_�E�����Ă��鏼���v�Ƃ����j�̍Ȃł����A���̓r���ɂ��̒J�Ŗ��𗎂Ƃ��Ă��܂��A�n���ŋꂵ��ł���̂ł��B������낵����Ε���ɂ����O�Ŏ��ŋɊy�����ւ̋��{�����Ă���������悤�A�v�ɓ`���Ă��������܂��v�ƌ����A�����Ɖ�����؋��Ƃ��ď����ƍ�������n���ď����܂����B�C�s�m�͂₪�ďZ�g�ɓn���ď����v��T���o���A���̏��̌��t�Ə؋��̕i��n���ƁA�����v�́u�܂���������͉䂪�Ȃ̂��́v�Ƌ����炵�A��O�����ō���ɋ��{���s���āA���̗H��������ɋɊy���������Ƃ����܂��B �����N8���̑�4���j�ɂ́u�H�씎���فv���J�Â���A�u�H��̏����v�̌�����H���Ȃǂ��W������܂��B |

|

|

|

���R�� ���s3.6m�A���s2.7m�A���e��2.1m���̕Ǘ��������B�쌳�V�c�c���A���{�����e�M�u�匹�R�v�̒��z�B����18�N���s�w��L�`�������B�]�ˎ��㏉�������B

|

|

|

���� ��������p�̌����œW���z�[���Ǝ����ɂ���Ȃ�B���a55�N�v�H�B

|

|

|

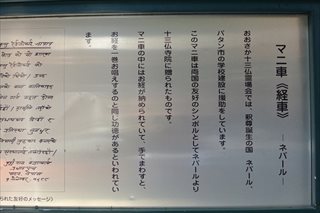

���y�M�a(�[����) �썜�A�ٓ����A���q�n�������J�肷��B2�K�{���A1�K�x�e���B����10�N�v�H�B

|

|

|

�����O �]�ˎ���̖����B�]��ʉE��b�����ƍF����̖����B�����㌚���B

|

|

|

���얾�a ���H��c�������錠������̎Гa�B �]�ˎ��㌚���B

|

|

|

���~�ʓa(�ω���) �`����t��Ɠ`�����鐹�ω��������J��A���E�ɂ͑�ʏ�l������������K���ʔv�����u�B�G�z�u�~�ʓa�v�͑�ʏ�l���M�B�������N���C�����B

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �n����n�� �����싽�̊��W���ɂ�13�̖傪����܂����B���ꂼ���ԉ��~��u���āA�X���ɏo���肷��ʍs�l�̉ו������Ȃǂ��s���Ă����Ƃ����܂��B�e��ɂ͒n�������u����A�n����n���͂��̂����̂ЂƂŁA�n�����̖T��ɂ���܂����B���̖،ˌ��́u�D�����v�ƂƂ��ɓޗNJX���̑��A�V�������ʂɐڑ����Ă��܂��B�����ʂ����O�����ւ̎Q�w���Ƃ��ē��킢�܂����B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B (��)���g�Ɠ@�� �����g���͏��㐪�Α叫�R�E���c�����C(758�`811)�̎��j�E���L��(787�`828)�̎q���ł��B���������u����v�Ƃ����n���́A���̍��u�L��v���a�������̂Ƃ����Ă��܂��B��������߂������Ƃ̕M���ŁA���D�f�Ղō��𐬂��A��������̔N��Ȃǂ���C���܂����B�������ɂ��铌���x��ɉ˂��閖�g���͖��g�����˂������̂Ɠ`�����Ă��܂��B�@��͒z��300�N�����~�ŁA���̓o�^�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �Y�S�_��

���Г`�ɂ��A���4�N(862)�A���c�����C�̎��j�E���L��̎q�ŁA���̒n�ɑ�����L���Ă�����㓖��(813�`867)���fᵚj�����������A�Гa��n�������̂��_�Ђ̂͂��܂�Ƃ����܂��B�������N(1321)�ɂ͌F��O���������������J���A����V�c����u�F��O�������v�̒��z�������Ă��܂��B��O�a�͞w�畘�t�����ʼni��10�N(1513)�̓��D�������Ă��āA���s���ōŌÂ̌������Ƃ���Ă��܂��B���̈�\���Ј���Ɏc���Ă���ق��A���{�ŗB��̘A�̏����c���Ă��܂��B ���A�̉�͖����ȍ~�ɔp��Ă��܂������A���a62�N(1987)�ɕ�������A���݂ł́A��������I�ɘA�̉�Â���Ă��܂��B����̘A�̏��͎�������Ɍ��Ă��܂������A���~�̐w�ŏĂ���A��������͕̂�i5�N(1708)�ɍČ����ꂽ���̂ŁA���s�w�蕶�����ƂȂ��Ă��܂��B�܂����N7��12�E13����9��̒n��(����)���g�s����Y�S�_�Ђ̉čՂ́A���s���ōő�K�͂̒n�ԍՂƂ��Ă��m���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ����X��(���n���) ��������X���Ƃ������܂��B�N�_�͍Y�S�_�А��̓D�����ɂ������ꗢ�˂Ƃ���A�v��4�N(1148)�ɐm�a���{�o�@�@�e�����A����R�Q�w�̍ۂɒʂ����ƍl�����Ă��܂��B7���̍Y�S�_�Ђ̍玞�ɂ́A�_���܂��ʂ��铹�Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ����f�������� ��150�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ�Ɠ`��������ƌ����̓X�u�܂�v���ɂ���܂��B������4���j����13�`17���ɂ́A�܂��l������̘̐b���������A40���N�Ԃɂ킽���ċL�^��������̕�����s���Ȃǂ��f����ʐ^�ŏЉ�Ă���܂��B�܂����E��1��Ƃ����߂��炵�����������@������܂��B �����싽�ł͓������ق̑��ɂ��A10�ӏ�����l�̏Z��⏤�X�����͂��āA�u���]�ԉ������فv��u���̔����فv�ȂǁA�u���쒬����ݔ����فv�̊������s���Ă��܂��B����̗��j�▣�͂��L���m���Ă��炤�ƂƂ��ɁA�n��Z�����܂��̖��͂��Ĕ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ċ������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ������ ���哯�N��(806�`810)�ɁA���c�����C�̖��ŁA�����V�c�̔܂ƂȂ������t�q(���N�H�`834)���J�R�����Ƃ����܂��B��k������A����V�c���g��Ɍ������r���ɓ��������̍c���Ƃ������Ƃ�����܂��B�L��Ȏ�����ւ�剾���ł������A��k���̑�������Ă̐w�ɂ���ĊD���ɋA���A���݂̖{���E�ɗ��͓V�۔N��(1830�`1844)�ɍČ����ꂽ���̂Ɠ`���܂��B �������̏Z�E�͑�X�A���Ƃ̏��q�������ƂɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ��Ɍc�S�V��̃G�s�\�[�h���L���ł��B���������́w��݂����葐���x�ɂ��A�i��11�N(1439)�A�ˑR�A�c�S�V�ڎ����܂����B�c�S�V��͋��낵���n�������A腖����̑O�܂ŗ��܂������A腖����́u���̂��̂�腖����̎����������Ă���B������n���ɂ͗��Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����āA3����ɖ����ɑh�����܂����B����͕����̏C�s��ӂ���Ƌ��낵���n���ɑ��邱�Ƃ�m�点�邽�߂ɁA腖������c�S�V���I��ŁA�n���������������̂��Ƃ����܂��B �����̌�A�Ëg���N(1441)�ɂ͓njo���̌c�S�V�w偂����ނƐw偂͎ɗ��ɕς��A�܂��Ëg2�N(1442)�ɂ͌c�S�V�t�C���{���c��ł���ƁA����q�m�����K����腖����̖ؑ�������Ŏp�������܂������A���́A���̋q�m��腖����������Ƃ����܂��B���d�s�v�c�ȕ��ꂪ�����A�`����Ă��܂����u腖����̎����v�u�w偂̎ɗ��v�u腖����̖ؑ��v�́A���݂��������ɂ���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �T���A���C����{���ʏ��X�X ���S��260���[�g���̃A�[�P�[�h�̂��鏤�X�X�ŁA���ݖ�50�̓X�܂�����ł��܂��B���X�X��i�ނƁA����22�N(1889)�n�ƂƑ��s���ōŌÂ̒����V���̔��X�ł��鏬�ѐV���܂�����܂��B�����̓��_���ȃA�[�`�^�̑�������吳���ŁA������4���j�́u�V���������فv�Ƃ��āA��������̐V���⍆�O���̎��������邱�Ƃ��ł��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �S���� �����`�ɂ��A�������q������̖쒆�̒n�ɏ��F�������A��t�@���̑������u�������Ƃ����̑��n�Ƃ����܂��B�{���ɂ͓���ƍN�̐g����ƂȂ������̒n����������܂��B���Ă̐w�̂Ƃ��ɐ^�c�K�����ƍN��������肻���Ȑw�n���̒n�����ɒn����(����)��㩂��d�|���܂����B�ƍN�͂܂�܂Ɨ������̂́A�̂ɐȂ𗧂����Ƃ��ɔ����������߁A�ƍN�͏�����A���̑���ɒn�����̎����S�����̋����֔��ł����Ƃ����܂��B �������ɂ͏��a20�N��`30�N��ɑʉَq������ɕ���ł����������Ⴊ�W������Ă��频ʉَq�₳���٣��A�n���̎p���_�Ԍ��颒n������A151�̂̐Ε��Ɉ͂܂��ґz�̂ł��颂قƂ��̂��ɣ�Ȃǂ�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���ʉَq�₳����

|

�@

|

|

�����������̕����H�H�H

|

���̂��������ł͂Ȃ�����

|

|

���|�`�����E�E�E�n���������`

|

��腖��剤�����`

|

|

���S���ł��`�I

|

�����̍��E�E�E�������ł�

|

|

|

|

|

���R�[�X�}�b�v�ł͒n���S�J�����u����v����A�H�Ȃ��ǁAJR�u����v�w����A��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

��JR�Łu�~�c�v�ɖ߂�܂���

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:17,214���@����:11.1km�@�ړ��K��:10�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|