|

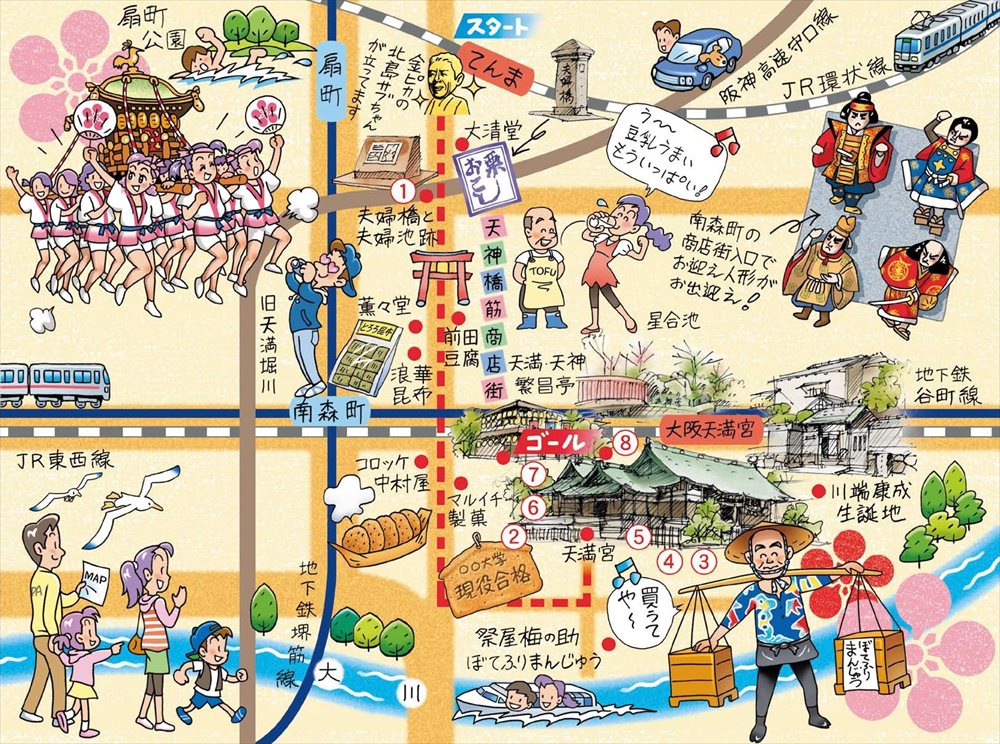

No.049�@�����������A�~�̉Ԃ������܂��V�_�� �`�������V�_�M�` Map No.��゠���� OSAKA ASOBO 059 |

|

|

�����{�O��ՁE�V�_�ՂƊw��̐_�l�ōL���m������V���{�B�V�_���؏��X�X�́A���̎Q���Ƃ��ĉh�������X�X�Łu���{�꒷�����X�X�v�i��k�ɖ�2.6�L���j�Ƃ��Ă�Ă��܂��B�ߔN�͏������̒�ȏ����u�V���V�_�ɏ����v���������āA�܂��܂����C�Â��Ă��܂����A�����M�̐��n�Ƃ��āA1000�N�ȏ�̗��j���ւ�V���{�̂܂���K�˕����Ă݂܂��傤�B

|

|

|

��JR �u�V���w�v����X�^�[�g�ł��B �i�z���g�͑�チ�g�� �J�����u�V�_���ؘZ���ځv��������܂����B�j

|

|

|

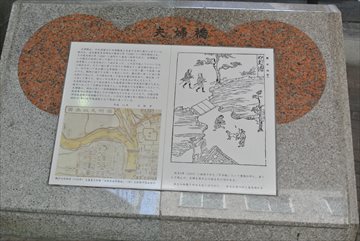

�@ �v�w�� �����V���x�삪�V�_���ƌ������鏊�ɉ˂����Ă������ł��B �x��͖L�b����̌c��3�N(1598)�Ɉꕔ���J�킳��A�V��9�N(1838)�ɐ���瓌�k�ւƉ��L����܂����B�v�w���͂��̖x��̉��L�ɔ����ĉ˂���ꂽ���̂ł����A����ȑO�́u���v�r�v�Ƃ����r���������Ƃ����܂��B �́A���̕ӂ�ɒ��r�܂�����v�w�����āA���������ĕv�͍ȂɁu3�N�ԑ҂��Ăق����v�ƌ����c���đ����֏o�����܂����B3�N���o�Ă��v���A���ė��Ȃ��̂ōȂ͔߂��݂̂��܂�r�ɐg�𓊂��A���̒���ɕv���A���Ă��čȂ̕s�K��m���Č�ǂ����܂����B����������Ő��l���u���v�r�v�ƌĂc�Ƃ����`��������܂��B

|

|

|

�A �K���X���˂̒n �������K���X�̐��@�̓|���g�K���l�ɂ���Ē���ɓ`�����܂������A�]�ˎ���ɒ���̔d�����v���q���V���{�E�G�ɓ`�����̂����̃K���X�����̎n�܂�Ƃ����Ă��܂��B 20���N�O�܂œV���{�k���Ɉʒu���铯�S��^�͒��E�G�ɂ̓K���X�H�ꂪ�ї����āA�ƂĂ����C�̂��钬�ł����B�V�������̓V���؎q�́A�K���X���ЁE�J���C�K���X�ŎF���؎q�̕����ł��肪���Ă����F�Ǖ��ꎁ���A�V���őh�����؎q�̋Z�p���₵�����Ȃ��Ƃ����M���v������A�V�����V���؎q�Ɩ������Đ��삵�Ă��܂��B

|

|

|

�B ��[�N�����a�n�i�����u�����O�v��O�j ���w�ɓ��̗x�q�x�w�ፑ�x�w��H�߁x�w�Ós�x�ȂǂŗL���ȕ����E��[�N���i1899�`1972�j�͘V�ܗ����u�����O�v�̓쑤�Ő��܂�܂����B3�̎��Ɉ�҂ł��������e���S���Ȃ�A��̎��Ƃֈ��z�B��ɕ���S���Ȃ�A�c����ƈꏏ�Ɉ�؎s�̏f���̉��ֈ����z�����܂����B��ؒ��w�����ꍂ���w�Z�A������w�i�����͓����鍑��w�j�����w�Ȃ𑲋Ƃ��āA���a43�N�i1968�j�ɂ͓��{�l���̃m�[�x�����w�܂���܂��܂����B

|

|

|

�C ���R�@���A�̏��� �����R�@���͍]�ˎ���̔o�l�ł��B����4�N(1647) ���V���{�A�̏��@���ƂȂ�A����2�N(1656) �V���{�̖T��Ɂu���h���v�i�L�F���Ƃ�������j���J���ȂǁA���𒆐S�Ɋ��܂����B����2�N(1674)�A�w�@�����x���o���āu��������� �k�т̖��� �~�̉ԁv�Ɖr���āu�k�єh�v��錾�B�A�́E�o�~�̊v�V��ڎw���āA���̍��������̈��|�I�x�����A�ꐢ���r���܂����B

|

|

|

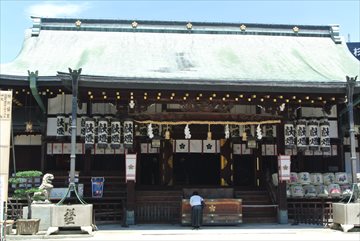

����������̐����ƁE�̐l�E�w�҂̐������^���́A���쌳�N�i901�j�ɐ��G�E����������槌��Ŏ��r�B�����͐ےÒ����̑叫�R�ЂɎQ�w���Ă����ɕ{�ɍ��J�������āA2�N���59�Ő��U����܂����B ���̌�A�V��3�N�i949�j�̂����A�叫�R�Ђ̑O�ɓˑR�A7�{�̏��������āA�閈�ɏ�(������)�����F�̗��������܂����B���̕s�v�c�ȏo������������V�c�́A�����䂩��̊�[�Ƃ��Ē����ŁA���n�ɓV���{�����������܂����B �]�ˎ���̋L�^�Ɏc�邾����7�x���̉Ђɑ����A����9�N�i1724�j�̖��m�Ă���A�V��8�N�i1837�j�̑剖�����Y�̗��i�剖�Ă��j�ł͑S�Ă��܂����B�������V��14�N�i1843�j�ɁA���s���̎��q�␒�h�Җ����g�I�ȕ�d�҂ɂ���āA���݂̖{�a���Č�����܂����B����̕��ʔՂł́A�{�̂Ƃ��낪�P���ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

�����V���{���ɂ���܂��B���w�̂����Ȃǂ́A�吨�̐l�����������܂����A�o����Ƃ����̂́A�����̑�́E���͂��㗬�Ɍ������ēo���Ă����Ɨ���ɒ����A������������⌵�����������щz����ƁA����ɂȂ�c�Ƃ����u�o����̓`���v���痈�Ă��܂��B �����ł́A���͉�������މ��҂̏ے��ŁA�l�����Ɍ��������l�̂��Ƃ��w���Ă��܂��B

|

|

|

�F �叫�R�� ���V���{�������k�ɒ������Ă���叫�R�Ђ́A���V���{�̐����鋫���Ђ̂Ȃ��ł��A�ۂ����ČÂ����j�������܂��B �剻���N�i645�j�ɏ㒬��n�� �@�~��Ɂu��g �����L��{�v�����c����āA�S��ɂ�����l���ɑ叫�R�Ђ�������܂������A�叫�R�Ђ͂��̂�����1�Ƃ���Ă��܂��B

|

|

|

�G �����r�i�ق������̂����j ����� �V���{�E�G�́A���̐̂́A���ɐ_��I�ȗ͂�t�����Đ��q����u���C�M�v������ȓy�n�ł����B���ۂɓV���{���ӂɂ́u�����r�v�u���[�r�v�u�����r�v�Ƃ��������C�M�ɂ��Ȃޒr���������c���Ă��܂��B �܂��V���{�����k���ɂ��鐯���r�ɂ����鐯�����̂����Ƃɂ́A�Âт��̒����u�F��Ђ̐Β����v������܂����A���ꂪ�V���{�ŌÂ̒����Ƃ���Ă��܂��B�܂��k���ɂ͐�蓌�Ƌ{�̑����ڒz����Ă��܂��B

|

|

|

����チ�g�� �J�����u��X���v����A��܂����B

|

|

|

���V�_���؏��X�X�͕����̌ߑO���Ƃ������ƂŐl�ʂ�����Ȃ߂ł����B �A���A�吺�E���W�J���s�̊C�O���s�҂��ڗ����Ă��܂����B �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:8,234���@����:6.3km�@�ړ��K��:2�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|