|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.041�@���������Q�����̉ԓ� �`���͓��� ���͐��Ɂ` |

|

|

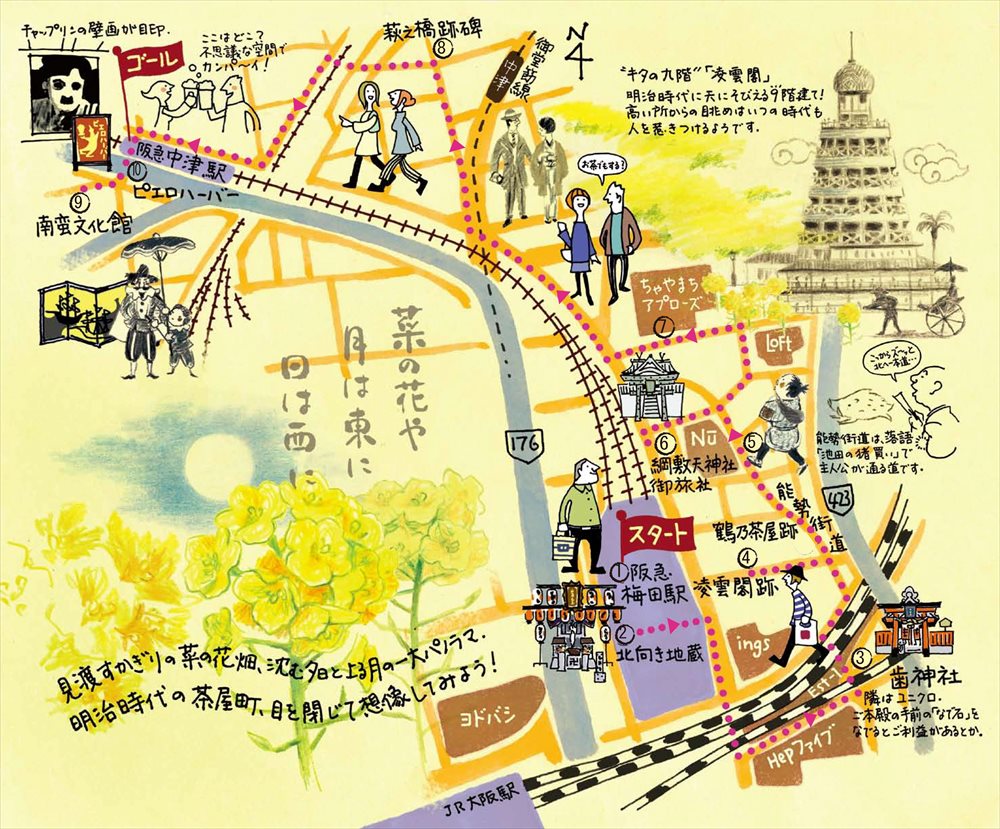

�@ �����炳��̑��E�H�[�L���O��40����܂����B�@�����́u�����Ɛ_�ЂƋ�����c������߂悤���ȁv�Ǝv���Ă����̂ł����A���ۂ̕�������H���w���������A�����܂ő����Ă��܂����B ���̊��Ŏg���Ă���}�b�v�́u��゠�����v�ɂ���u�܂������}�b�v�i�S150�R�[�X)�v���g���Ă��܂����A�R�[�X�̋N�_�I�_���o�X�ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂�A�R�[�X���̂ɖ��͂������Ȃ����́A�܂������悤�ȏd���R�[�X���X��r�����Ă����ƁA�c��킸���ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����B �Ƃ������ƂŁi�ǂ��������Ƃ�������Ȃ����ǁj�A����͋ߏ�́u�~�c�E���Áv������Ă݂܂��傤�B

���]�ˎ���ɂ͔\���X���̗v���Ƃ��āA�������̗��l���s�������āA�ߔT�����┋�T�����Ƃ�������������������œ�������Ƃ����������E�G�B �̉Ԕ�����ʂɍL����A����͑��E�єn���܂�̕Y�����l�E�^�ӕ����̐S�̌̋��A�����i�ł�����܂����B��s��̔~�c�̒��S���ɂ���Ȃ�����A�悭���߂�A���X���̖��c������ق猩���Ă���B����Ȓ������E�G������܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �~�c ���́A���̂�����͎��n�тŁA�����ېV�ȍ~�ɓy�n���J������ɂ�����A�����ߗ��Ă܂����B �����́u���c�v(���߂�)�ƌĂ�Ă��܂������A�߂��̑��V���{�̔~�ԓa�ɂ��₩���āu�~�c�v�ƂȂ����ƌ����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

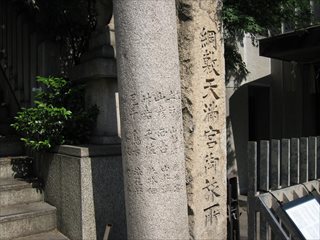

�A �k�����n�� |

|

|

|

������24�N(1891)�A���̕t�߂̔����玩�R�ɍ��܂ꂽ���n�����@��o����āA�M�̑ΏۂƂȂ�A�����̒n�傪���b�l�ƂȂ�A������k�����Ɍ������ꂽ�̂��R���ł��B���a41�N(1966)����̍�}�~�c�w�̈ڐ݊g���H�����n�܂�A���a44�N(1969)�ɂ͍�}�O�ԊX���a���������߂ɁA�����͐����֖�50���[�g���قLjڂ�A���݂̒n�ɒ������܂����B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ���_��(�͂���) ����Ր_�͎��_(�͂���)��_���܂ŁA���A�S�ʂ̐_���܂Ƃ��ĐM����Ă��܂��B���X�͂����ɂ���������n���������J�肵�Ă��������̏������Ђł������A�~�c��т����v���邩�Ƃ����قǂ̗���̑�×����A��_�̂̋������~�߂������Ƃ���A�u���~�߂̐_���܁v�Ƃ��ĕ���A���̍����炩�u���Ɏ~�߁v�A�u���̐_���܁v�ƂȂ�܂����B�����ɂȂ��Ă��琳���Ȑ_�Ђɂ������Ƃ����n�����̎v���ŁA�j�~�V�_�Ђ̖��Ђɉ������܂����B ���N6��4���ɗ��(���u���V���Ӎ�)���s���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C ���_�t�� ������22�N(1889)�Ɋ��������ؑ�9�K���Ă̌�y�{��(�W�]��)�ł��B������130��(39���[�g��)�قǂŁA1�A2�K��5�p�`�A3�K�����8�p����̌`�ŁA���̏�Ɋۉ��������Ă��܂����B���͂ɂ͒r��������āA�l�G���肨��̉Ԃ��炫�ւ�A���X�A�V�Y�ꂪ�݂���ꂽ�Ƃ����܂��B���{��(���݂̘Q����E���{��������)�ɂ��u���]�t�v�Ƃ��������悤�Ȍ�y�{�݂������āA��������u�~�i�~��5�K�v�A���_�t�̂��Ƃ��u�L�^��9�K�v�ƌĂ�ŁA�����̑�㏎���ɐe���܂�܂������A�c�O�Ȃ��珺�a�����ɂ͓P������Ă��܂��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

�����X����������ł����u�������v�̒��S�Ɉʒu���闽�_�t�́A�����L�Ԃ���r�Ƀ{�[�g�������ԁA���W���[�����h�������悤�ł��B ��39���[�g���A�~�n�ʐϖ�3940�̃o�x���̓����A���́A����1���[�g�����x�̔�ɂȂ��Ă��܂� |

|

�@ |

|

|

�D �ߔT������

|

|

|

|

�����̕t�߂͍]�ˎ��������疾�������ɂ����āA���̈��s�y�n�ŁA�߁A���A�ԂƂ�������������ŁA�傢�ɓ�����Ă��܂����B�l�X�̌e���̏ꏊ�ł�����A�u�������v�Ƃ����n���́A���̓����̖��c�ł��B �ߔT�����́A2�H�̒߂��������Ƃ����̖��̗R���Ƃ���Ă��܂��B�܂��ߔT�����ՑO�̓��́A�\���X���A�����X��(���틴���琼������ʉ߂����ւ�)�ɓ������Ă��āA�j�~�V�_�Ђ̎БO�t�߂�����Ȃ��������A���Ă̋��X���̖ʉe��F�Z���Ƃǂ߂Ă��܂��B |

|

���\���X��

|

����������\���X��

|

|

�@ |

|

|

�E �j�~�V�_�Ќ䗷�� ���j�~(�Ȃ���)�V�_�Ђ́A��Ր_�͕�������̐����ƁE�̐l�E�w�҂̐������^���ł��B���쌳�N(901)�ɐ������^���������̍߂ɂ���āA��B�E��ɕ{�ւƍ��J���ꂽ�����ɁA���̒n�ō炢�Ă����g�~�ɖڂ𗯂߂āA������悭���邽�߂ɁA�D��䃍j(���ƑD���Ȃ��j)���~����ɕ~���܂����B�̂��ɓV�_���܂ƂȂ����nj����u�j��~�����v���Ƃ����ȂŁu�j�~�V�_�Ёv���n�����ꂽ�Ƃ����܂��B

|

|

|

���j�~�V�_�Ђ̖{�Ђ́A��800���[�g���쓌�̑��s�k��_�R���Ɍ�������Ă��܂��B�䗷�Ђ͌��X�͖{�Ђ̓�ɂ���A�Â��́u�~�˓V�_�v�Ƃ����āA�������^�������߂��Ƃ����g�~������܂������A�������N���ɔ~�c�E�������̎��_���܂Ƃ��Ă��}���������Ƃ����Z���̓y�n�̊�i�������āA���ݒn�ɒ������܂����B�Վ��Ő݂����镁�ʂ́u�䗷���v�Ƃ͈قȂ��Ă��āA��Ɍ�Ր_�����������Ă���̂Łu�䗷�Ёv�Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �^�ӕ������ ���@�u �̉Ԃ� ���͓��� ���͐��Ɂv �^�ӕ���(1716�` 1784)�͍]�ˎ��㒆���̓��{�̔o�l�E��ƂŁA�ےÍ������S�єn��(���݂̑��s�s����єn��)�ɐ��܂�܂����B20�̍��Ɍ̋��̖єn�����o�āA�]�˂≺���A���k�A�O��A�]��ȂNJe�n�𗷂��Ȃ��瑽���̔o����r�݂܂����B �]�˔o�~�����̑c�Ƃ��āA�����m�ԁA���шꒃ�ƕ��я̂���鋐���ŁA�܂��o��̑n�n�҂ł�����܂��B�ӔN�͋��s�ŕ�炵�āA���n�̒��Ő��U���I���A��x�����E�єn�ɂ͋A��܂���ł����B ���̋�͈��i3 �N(1774)�ɍ��ꂽ��ł��B�]�ˎ��ォ�疾�����N�̍��܂ł́A�����̌̋��̖єn����V���A�������ɂ����ẮA�������ʁA�̉Ԕ��ł����B

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ���V���Ք� �����̂�����͔͐̂\���X��������܂����B�\���X���͑��Ɣ\���n�������ԊX���ŁA�\������͒Y�E�d�E�I�E�`�E�؍ށE���E��A�r�c����͎��E�A�Ȃǂ��^��܂����B�܂���₩��͈ߗށE�����E���E���Ȃǂ��r�c���o�R���ĉ^�ꂽ�悤�ŁA�����̊X���Ƃ��Ĕ��B���܂����B �����V���͔\���X��������悤�ɗ���Ă������H�ɉ˂����Ă������̂ŁA�߂��ɔ��̖����ŗL���ȓ����@(���̎�)���������̂ŁA����ɂ��Ȃ�Ŗ��t����ꂽ�Ƃ����܂��B

|

|

|

�����V���͔\���X��������悤�ɗ���Ă������H�ɉ˂����Ă������̂ŁA�߂��ɔ��̖����ŗL���ȓ����@(���̎�)���������̂ŁA����ɂ��Ȃ�Ŗ��t����ꂽ�Ƃ����܂��B �\���X���͒��Â��N�_�Ƃ��āA�\�O�A�O���A�����A�����A�����A���A�r�c�A�ؕ��A�Í]�A���c�A��̒����A�����Ĕ�����ʂ薭���R�֎���B�i���̍���176�����ƁA���Ȃ����Ă܂��ˁj �����A�����V�_�{�A�����@(���̎�)�A���c�_�ЁA���c�_�ЂȂǁA�L���Ȏ��Ђ��������A���R���⏟�����Ȃǂ��ߗׂɂ���̂ŁA�Q�q�H�Ƃ��Ă̓��킢���������ƌ����܂��B���̋N�_�����́u���V���v�Ƃ������Ƃ������ł��B |

|

|

|

|

|

�H ��ؕ����� �����a43�N(1968)5��1���ɁA���E���ÂɃI�[�v�����܂����B�ْ��̖k���F�Y����40�Α���R���N�V�������Ă����A��ؔ��p���S�̎������p�قł��B�d�v�������̓�؛�����A���y�g���摜�A�C�G�Y�X���͓��萹�ݔ��ȂǁA���p�i��H�|�i���͂��߁A����⎽��A�Õ����Ȃǂ̕i�X�����L���Ă��܂��B �J�ق�5��1���`31���A11��1���`30����2�P���݂̂ł�(�J�َ��ԁF�ߑO10���`�ߌ�4���x�ٓ��F���Ԓ��̌��j���@���ٗ��F��l800�~�@��w���E���Z��600�~�@���w��500�~�@�����w���ȉ��͖����@�d�b�ԍ��F06-6451-9998)�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�I ���Ì|�p������ �s�G���n�[�o�[ ������176�����̍��ˉ��ɂ���A�[�g��M��n�ł��B�����ƌ|�p�̒n��e�[�}�p�[�N�ŁA���y���C�u�≉���A�X�^�W�I�A�A�g���G�A�t���}�A�J���`���[�����Ȃǂ�W�J���āA�A�[�e�B�X�g�ƋC�y�Ɍ𗬂ł��܂��B�����̂�4,000�l�����K����A�b�g�z�[���ȕ����|�p�X�|�b�g�Ƃ��Ēn��Z���Ɉ�����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

��2014�N10���Œ��Í��ˋ��̑ϐk�⋭�H���ɔ��������ނ��̂��ߕ��B�ړ]��͍]��c�������ł� |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�����x���Ȃ��݂̍�}���Éw�ł��B

|

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:11,842���@����:8.4km�@�ړ��K��:9�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|