|

〜〜〜 くらさんの大阪うぉーきんぐ 〜〜〜 No.039 淀川改修100年のまち歩き 〜13番目の渡しに架かった十三大橋を歩いて〜 |

|

|

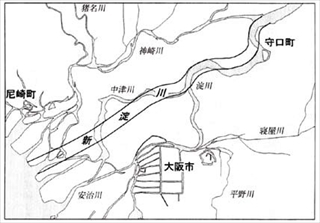

■宮本輝の『骸骨ビルの庭』の舞台となり「いかにも大阪らしいところ」と書かれている十三(じゅうそう)。 歓楽街を抜けて住宅地を歩くとそこに大阪の母なる川・淀川に出会います。 その淀川は「新淀川」、明治42年(1909)、今から100年前に付け替えられた新しい川です。それ以前は、蛇行して氾濫を繰り返した中津川が流れていました。 |

|

|

|

|

|

■阪急「十三」東口からスタートです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

① 十三(じゅうそう) ■十三という地名の謂れには、5つの有力な説があります。

(1) その昔、この辺りには潮の干満で見えかくれする干潟や小島が幾つかあり、それらを総称して十三島といった 「十三島」説。それらは旧中津川の改修によって、今では新淀川の川底になっています。

(2) 大化の改新(645)で公地公民が宣言された後、土地を計測する条里制が採用され、摂津国西成郡の南 端を一条としてここが十三条にあたるという「条里制」説。

(3) 中津川に摂津国の北から十三番目の渡しがあったという「渡し」説。

(4) 古代の淀川の堤だったとこから十(つつ)三(み)と言う字があてられたという「堤」(つつみ)説。

(5) 戦国時代の武将は妻子を連れて戦場に行くのが常でしたが、戦争に負けると家族も自害しました。それを哀 れんだ近在の人たちが武将を中心に妻子の墓石を周囲に建てて供養することも多く、その墓の群れを十三 塚と呼びます。当地は南北朝や戦国時代には度々戦場になったので、十三塚があったという「十三塚」説。

みなさんは、どう思われますか?推理を膨らませてくださいね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

② 神津神社 ■戦国時代の天正年間(1573〜1592)に創建された八幡神社が前身。昔から川の渡し場の近くは戦場になることが多く、中津川の渡し場があった八幡神社界隈も何度となく合戦場になったので、弓矢の神様である八幡大神がお祀りされたと言われています。その後、明治42年(1909)に法令によって近辺の数カ村の氏神が合祀され、神津神社と改めました。 神津の名は、中津川と神崎川の間にあったことからつきました。戦後は、商工業が盛んだった当地の発展を祈願して、今宮戎神社から分霊をいただき、十三戎として知られるようになりました。十三が「トミ(富)」に通じるということで、毎年の十三戎祭は大いに賑わっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

③ 吉向(きっこう)窯 ■伊予の戸田治兵衛が江戸時代後期に十三に開いた窯で、明治18年(1885)まで大阪で唯一の窯として十三に存在していました。しかし淀川大洪水のあと、中津川改修のときに高津へ移転。現在は交野市私市と東大阪市布市とに二家あり、作品は大阪市立美術館と東京国立博物館で見ることができます。「吉向」とは、将軍家に献上した海亀の器が気に入られ、亀甲すなわち吉向の名が与えられたとされています。現在、神津神社にある窯は、昭和59 年(1984)の「第3回十三文化祭」で、十三小学校校庭に再現したものです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

④ 能勢街道 |

|

|

|

|

|

■高麗橋から中国街道を通って中津から分岐した能勢街道は、木川、三国を通って亀岡で山陰道と合流する道でした。神津神社に保存されている道標に「右小嶋村稲荷神社」とあるのは神津神社の境内にある稲荷神社のことです。 |

|

|

|

|

|

■「よどのコロッケ」…聞いた事あるけど美味しいのかな?

|

■十三駅西口に戻ります

|

|

■ねぎ焼で有名な「やまもと」本店

|

■おなじみの繁華街・・・さすがに日中は閑散ですね

|

|

|

|

|

■十三公園

|

■緑がいっぱいの公園です

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

⑤ 中津川 ■琵琶湖から流れ出る唯一の川が淀川です。淀川は、いまの毛馬あたりで分岐して南は大川から中之島に流れる水流となり、北は蛇行して大阪湾に流れる中島川でした。両川とも氾濫と洪水を繰り返した暴れ川でした。十三から南の一帯は、まさに中津川の流域と重なる地域です。

|

|

|

|

|

|

⑥ 島左近・道悦の墓(木川墓地) ■島道悦は、1600年代に中津川の治水に10年以上寝食を忘れて働き、ついに改修工事を完成させたこの地の功労者です。過労が原因で工事完成の3年後、44歳で亡くなりました。その業績をたたえた漢学者山本洞雲の名文が刻まれています。島左近は、道悦の先祖で関ヶ原の戦いで戦死した石田三成の家来でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

⑦ 淀川改修100年(円稱寺) ■淀川下流は豪雨による堤防の決壊でしばしば大洪水を起こしてきました。江戸時代から数度の大被害が記録されていますが、なかでも明治18年(1885)の大洪水は目を覆うような惨状をもたらしました。 6月18日、連日の雨で増水した淀川は枚方付近で200メートルほど決壊し、大阪市内にかけて浸水被害が発生、市内の川は水が溢れて天満・天神・難波の三橋をはじめ多くの橋が流失、壊れた橋材が橋脚にひっかかって水流を止め被害の増大が予想されました。そのために安治川橋を爆破、都島の網島付近で堤防の「わざと切れ」をおこなって市中を救ったのです。 |

|

|

|

■そこで大阪府は、治水対策のためにオランダからデ・レーケなどの土木技師を招へいして淀川の改修計画を建てました。これは、大川、中津川、神崎川の3川を一つの放水路にまとめて淀川の水を大阪湾に流そうという膨大な計画でした。しかし、政府は巨額の費用が伴うことから実行に移せません。そこで立ち上がったのが明治18年の大洪水で被害を受けた沿岸の郡で、大阪府や政府に淀川改修請願運動を展開したのです。その先頭に立ったのが大橋房太郎です。 |

|

|

■大橋は大阪の現・鶴見区放出の庄屋に生まれ、東京で政治家・鳩山和夫の書生をしていたときに故郷の大洪水を知りました。それからは淀川の治水事業の成就に人生をかけて駆け回りました。大阪府会議員にも選ばれ、名刺には「淀川・大橋房太郎」と大書し、内務相の後藤新平から「治水翁」とも呼ばれました。

|

|

■淀川100年史より

|

■日清戦争後の明治29年(1896)公共河川法案が帝国議会で可決、淀川改修費予算も成立して、淀川の改修工事が開始されました。デ・レーケの設計案をもとに、大阪築港計画もあわせて進められ、沖野忠雄博士による技術的修正を加えて工事は進み、毛馬の閘門が完成して淀川から大川への流量が調節され、明治42年(1909)、こうして下流に新淀川が生まれたのです。この工事で、新流路にあたる町村は水没し、3000名を超える人々が立ち退きを余儀なくされたと言われています。新北野の円稱寺には、淀川改修中津村旧祉記念碑が建っています。 |

|

|

|

|

■淀川の土手に上がります

|

■広い河川敷です

|

|

■帰りが遠そうだなぁ・・・

|

■ホテルプラザオーサカ 岡崎牧場があった所だそうです

|

|

■橋のたもとに「十三渡し跡」の石碑があります。

|

■十三大橋

|

|

|

|

|

⑧ 十三大橋 ■中津川に「13番目の渡し」のあった付近に十三大橋があります。最初の橋は明治11年(1878)に中津村の村人が架けた有料の木橋だそうです。新淀川が完成した直後の明治43年(1910)に新しい橋が架けられました。その後、大正14年(1925)に淀川以北が大阪市に編入され淀川区となり、昭和7年(1932)に府道の整備にあわせていまの十三大橋が完成しました。北詰に十三の渡し跡の碑があり、橋の南詰には、中国街道の常夜灯型の碑があります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■「十三小橋」っていうのもあるんだね

|

■ゴールの「阪急中津駅」ですが、先に行ってみます

|

|

|

|

|

|

|

|

■ゴールの阪急中津駅です

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■さて、「⑧十三大橋」の写真を見て違和感を感じた人は素晴らしい感性をお持ちの方です。橋の上を反対側に行かないと、この構図はとれないんです。 実は十三大橋を往復してきたんです。

★ 【今日のアクティビティデータ】 歩数:15,526歩 距離:11.2km 移動階数:5階

※この記事のマーカー「■」以降は、ガイドマップからの転載です。 |

|