|

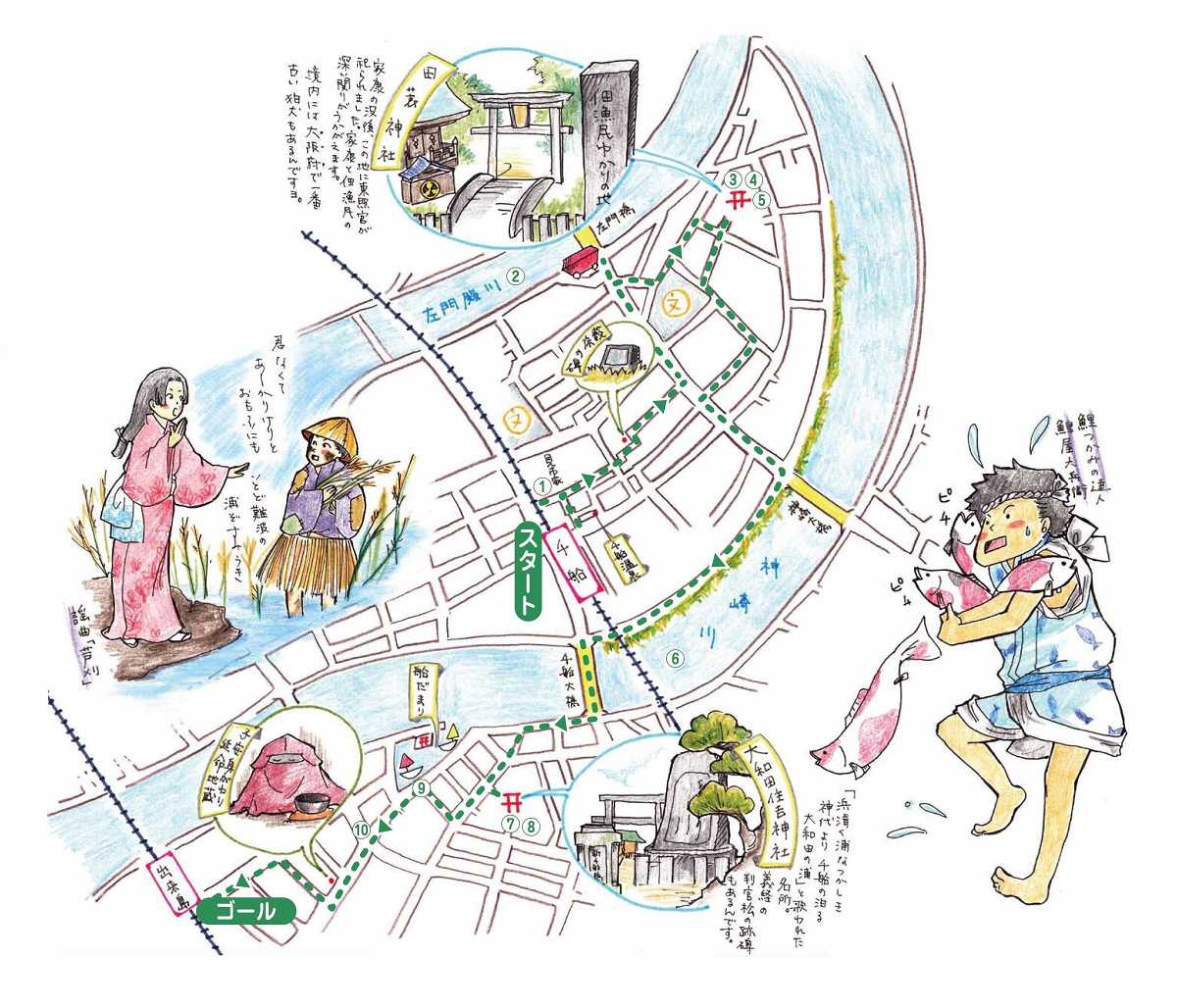

~~~ くらさんの大阪うぉーきんぐ ~~~ No.038 佃漁民ゆかりの地 ~なぜか家康の東照宮がここに~ |

|

|

■淀川の下流部にあたるこの辺りは、難波八十嶋(やそしま)と言われたほど多くの島々がありました。 古くは田蓑島と呼ばれた佃島には難波の海で魚を獲る多くの漁民が生活をはじめました。 神崎川を挟んだ対岸の大和田は「浜清く」と万葉集に詠われた難波の浜が広がっていました。

■徳川家康と佃漁民 天正14年(1586)、徳川家康が大坂住吉大社から摂津多田神社へ参拝の折りに神崎川の渡船を佃漁民が務めた縁で、家康が江戸幕府を開いたのちにも特別な関係が結ばれました。 慶長17年(1612)、将軍家に献魚の役目を命じられ、佃村の庄屋、森孫右衛門と佃・大和田の漁民34名が江戸に入りました。彼らに「江戸近辺の海のどこで漁をしてもよい」という特権が与えられ、さらに日本のどの海でもよいと拡大され、税も免除されました。大坂の佃漁民もこの特権を行使したそうです。おそらく幕府隠密としての海の監視という役目もあったのではと言われています。 江戸に定住した佃漁民たちは、隅田川河口の干拓の許可を得て造成事業を行い、正保元年(1644)に完成させ、その土地にふるさとと同じ佃島と名付けました。今でも大阪と東京の佃島の交流があります。森孫右衛門の墓は、江戸からふるさとへ帰って正行寺にあります。 |

|

|

|

|

|

■阪神電鉄本線「千船」からスタートです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

① 見市家と藪床( 佃鍬入の地) ■15世紀の半ば、寛正年間に紀氏、見市氏、芥川氏など17軒の者が協力してこの地の開発をはじめました。土地には大藪といわれる藪の根が四方に延びて、開発は困難を極めました。「佃鍬入の地」の碑があるところはかつて見市家の屋敷があったところで、藪床(やぶとこ)と呼ばれ、2000坪(6600平方メートル)の土地に米俵100俵を収納する米蔵があったそうです。 いまでも、見市家には古文書や古地図など多くの歴史資料が保存されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

② 左門殿川 ■元和3年(1617) 、たびたびの洪水を防ぐため、尼崎城主戸田左門氏鉄(うじかね)が大規模な改修をしました。領民がその名を偲んで川に「左門殿」という名をつけました。現在のようになったのは昭和初期で、鉄鉱石、石炭、木材、紡績素材の重要な運搬航路でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

③ 田蓑神社 ■住吉の大神を祀る佃の産土神です。この辺りは昭和初期までうっそうとした森に囲まれていました。神社境内には大阪府下で最も古いといわれる狛犬(元禄15年正月17日)が本殿垣内にあります。また、家康の没後、寛永8年(1631)、当社に東照宮が祀られました。将軍家との特別の関係が窺われます。「佃漁民ゆかりの地」の石碑は大阪市によって建立されました。

|

|

|

|

|

|

■大阪府下で最も古い狛犬、左が吽形

|

■右が阿形

|

|

■東照宮

|

■おなじみの「三つ葉葵」の御紋

|

|

|

|

|

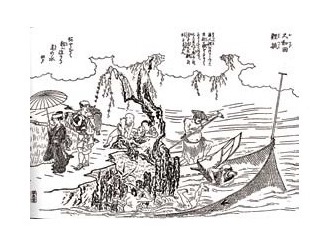

④ 謡曲「芦刈」(田蓑神社) ■昔、津の国の難波に仲のよい夫婦がおりました。川辺の芦を刈りながら貧しさに耐え暮らしていましたが、「そなたのような若い女にこんなみじめな暮らしをさせておくことはできない」と、男は妻を京にやり、別れて暮らすことにしました。女はやがて貴人に仕え、優雅な生活を手に入れ、見違えるほど美しくなりましたが、難波の男のことを片時も忘れられません。 お祓いを受けるという口実で供を連れて難波へでた女は、芦を刈っている男に出会います。乞食のようにみすぼらしい男でしたが、それは夫。すだれの間から見える高貴な女は、妻。さて、謡曲「芦刈」では、ここで男と女が歌を交わして、互いの気持ちを伝え、ともに京へ向かうということになっています。 男「君なくてあしかりけりと思ふにもいとど難波の浦ぞすみうき」(君と別れて悪いことをしたと思うけれど、芦を刈って暮らす難波は住みづらいことよ)女「あしからじよからんとてぞ別れにしなにか難波の浦は住みうき」(よかれと思ったから別れたのです。難波の浦が住みにくいなんて言ってはなりませぬ)しかし、謡曲の原典になったであろう『大和物語』では、女は泣き崩れ、男はいずれとも知れずどこかへ去っていきます。あなたはどちらの話が好きですか。 佃の川岸には、その昔、芦が群生していました。謡曲「芦刈」の碑は田蓑神社にあります。

|

|

|

■謡曲「芦刈」の碑

|

■『摂津名所図会』より 謡曲「芦刈」

|

|

|

|

|

⑤ 紀貫之の歌碑(田蓑神社) ■自らも撰者のひとりであった『古今和歌集』に、紀貫之(871~946)は「難波にまかりけるとき田蓑の島にて雨にあいて詠める」として詠んだ歌があります。「雨により田蓑の島をけふゆけばなにはかくれぬものにぞありける」(雨が降るので田蓑という島へ行ってみたが、蓑という名前だけでは体を隠すことができなかった)歌碑は田蓑神社にあります。 |

|

|

■紀貫之の歌碑

|

■「佃漁民ゆかりの地」の石碑

|

|

|

|

|

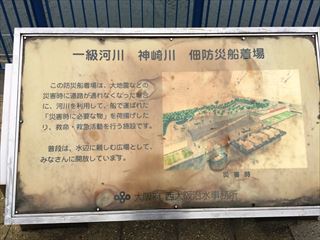

⑥ 神崎川 ■丹波からの安威川と北摂からの猪名川が合流して神崎川となり、そもそもは淀川と別の水系でした。ところが淀川の洪水を防止するために、延暦4年( 785) 、和気清麻呂が安威川と淀川をくっつける工事を行いました。これによって、京から瀬戸内へ出る航路は神崎川回りが最短コースになり、平安時代から江戸時代にかけて大いににぎわったものです。千船大橋を渡ると一帯は大和田になります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

⑦ 大和田住吉神社の万葉の歌碑 ■ここには住吉の大神と神功皇后をお祀りしています。「和田」は海の意で、大和田は広い海に臨んでいたということでしょう。その美しい景観が万葉集に詠まれています。「浜清く浦なつかしき神代より千船の泊る大和田の浦」(詠み人しらず)「千船」の名前もここから出たのに違いありません。大和田は神戸の和田岬をさすという説もありますが、『摂津名所図会』には難波の地だということわりが書かれています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

⑧ 判官松の跡碑 ■元暦2年(1185)、九郎判官源義経が平家を四国へ追い詰めた戦で、大物の浦から軍船を出しましたが、突風にあおられて大和田の浜にうち寄せられました。その時の義経は住吉大明神に航路の安全を祈願して一本の松の苗を手植えしたという話が残っています。義経はここから屋島へ再び向かったのです。松の木は沖往く船人の目標として親しまれたそうですが、明治10年(1877)に雷火で焼失しました。石碑は松の木のあった西淀川高校正門あたりから戦後移設されました。

|

|

|

■判官松の跡碑

|

■跡碑の横に「新千船橋」の親柱がありました

|

|

|

|

|

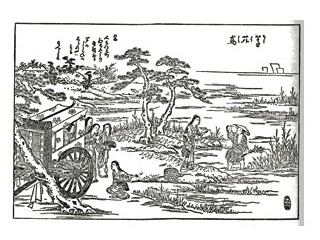

⑨ 大和田川(新千船橋)と船溜まりと鯉つかみ ■神崎川から分流して、昔、大和田川が流れていました。その分岐点が現在の船溜まりです。そのあたりでは鯉の手つかみ漁が盛んで「大和田の鯉つかみ」と言われていました。一度に6匹の鯉をつかむ技の持ち主がいて殿様の前で実演し、鯉屋六兵衛の名前をもらったそうです。大和田川には大和田街道に新千船橋が架かっていました(昭和3年~46年)が、それはモダンな鉄橋の初代心斎橋が移設されたものでした(現在は鶴見緑地西橋に再移設されています)。その親柱が住吉神社に保存されています。 |

|

|

■船溜まり

|

■『摂津名所図会』より

|

|

■船溜まりの周囲は護岸工事中で大回りだった

|

■船溜まりの中に神社(白天宮)がありました

|

|

|

|

|

⑩ 大和田街道 ■中之島から尼崎・大物へ通じる旧道で、大正15年(1926)に淀川大橋が完成し新国道ができるまでは中国街道から山陽道へ向かう幹線道路でした。地元の人は、梅田街道とも阪神街道とも旧国道とも呼んでいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■阪神なんば線「出来島」から帰りました。

|

|

|

★ 【今日のアクティビティデータ】 歩数:12,338歩 距離:9.0km 移動階数:9階

※この記事のマーカー「■」以降は、ガイドマップからの転載です。 |

|