|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.037�@��g���\���̖��c�����߂� �`���̖����䕼���A�_��̐̂���` |

|

|

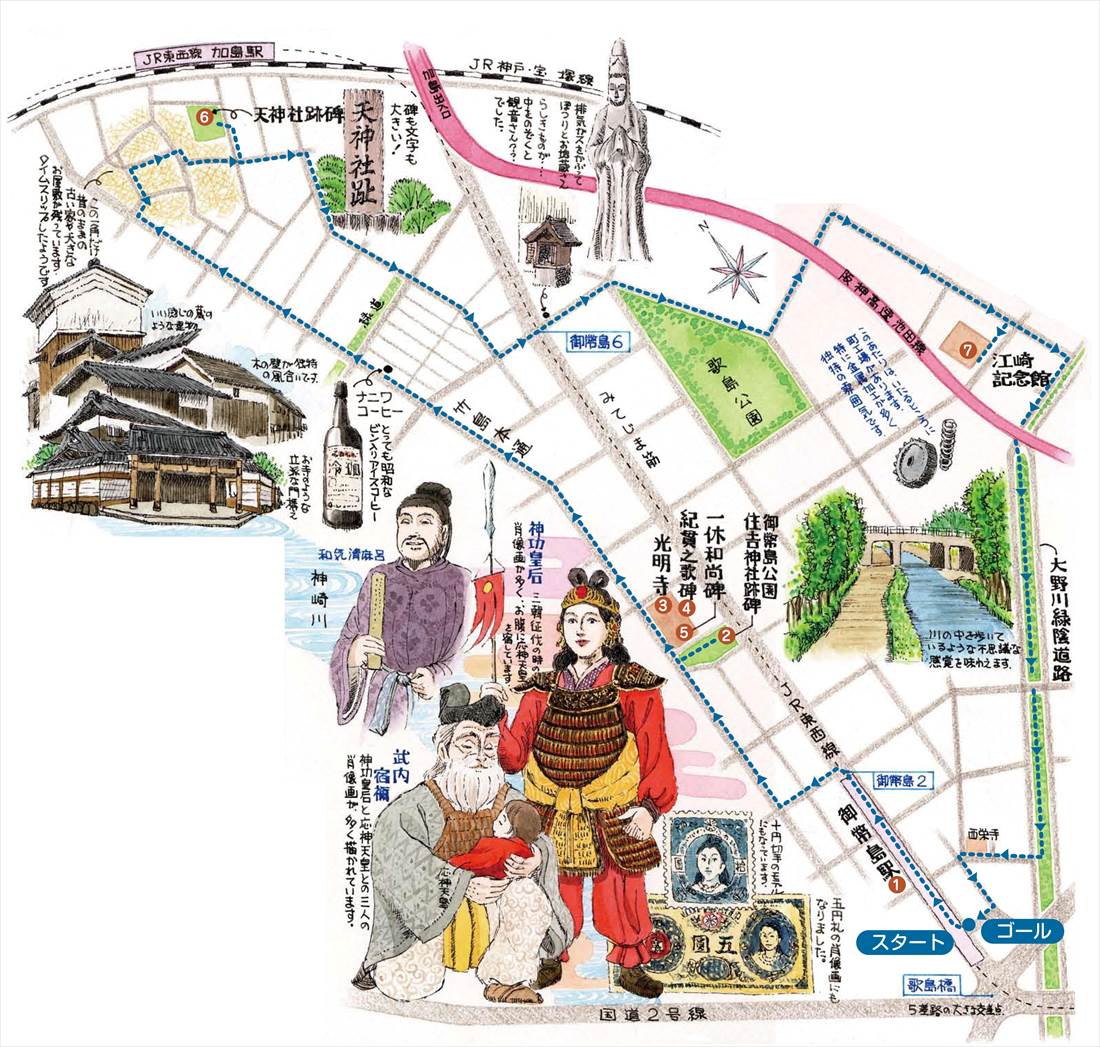

�@ ���Ñ�A�V�c�����ʂ��������A���여��̓��X�Łu���\���Ձv���s���܂����B����A�_���A����a��Ȃǂ��������āA�����̓��X��������ł����u��g���\���v���A���{�̍��y�ł���u�唪�F(�����₵��)�v�Ɍ����ĂāA���̓��X�̐_���V�c�ɑJ�����ƂŁA�V�c�Ƃ��Đ����Ȍp���҂ƂȂ�܂����B�_��̎��ォ�瑱���Ă����Ƃ������̐_���u���\���Ձv�B���̍��ł������Ɛ��������䕼���E�G������܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

��JR�������u�䕼���v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �䕼�� ���Ñ�A����A����a��Ȃǂ��^��ł����y�����͐ς��ē�g���\�������܂�܂����B���여��ɒϓ��A�o�����A�P���A�̓��A�ē��A�����Ƃ��������̂��n���������̂́A���̖��c�Ō䕼������g���\���̂ЂƂł��B �䕼���Ƃ������̗̂R���́A�_���c�@���O�ؐ����̋A�r�ɓ��ɏ㗤���ďZ�g�_���J��A�u�䕼�v(�݂Ă���B���������̂���)������������Ɠ`�����Ă��܂��B���ɌÂ��n���œV��3�N(731)�́w�Z�g��Ўi���x�ɂ́u�䕼�l(�݂Ă͂�)�v�Ƃ����n���œo�ꂵ�Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �䕼������ �Z�g�_�АՔ� �����ē��n�ɏZ�g�_�Ђ�����܂������A����42�N(1909) �ɉ����̍���g�u�_�Ђɍ��J����܂����B�������_���c�@���䕼(�݂Ă���)���������ꏊ�ŁA�܂��u���\���Ձv���s��ꂽ�Տ�Ƃ��`����Ă��܂��B ���\���ՂƂ͌Ñ�̓V�c�̍c�ʌp���̋V���ŁA����͌��̑召�����̓��X���u�唪�F(�����₵�܁B���{�̍��y�̂���)�v�Ɍ����āA���X�̐_���V�c�ɑJ���Ƃ������̂ł��B�������Վg�ƂȂ��ė���ɂ���Ă��āA�V�c�̌�߂�[�߂��(�͂�)���Ղ̉��ɍ��킹�ĊC�Ɍ������ĐU��Ƃ����V����s���܂����B�Ñォ��̍�ł������A���q���ɕ��Ƃ��u������ƌ��Ƃ͕n�����A�������p��Ă��܂��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ������(�����h�H�̕�) ����y�^�@���{�莛�h�ŎR���͕���R�Ƃ����܂��B �����h�H�̎q���Ə̂���I��V���A�{�莛�@�@�ɋA�˂��ĉËg2 �N(1442)�ɑn�������Ƃ����܂��B �������ɕ����h�H�Ǝq���̋I�萷�̕悪����܂��B�����h�H�͌i�s�E�����E�����E���_�E�m���V�c��5��̓V�c�ɑ�b�Ƃ��Ďd���A��300�N�ȏ㐶�����Ƃ����`���I�l���ł��B���鎁�E���Q���E�������E�h�䎁�ȂnjÑ㍋��28���̑c��Ƃ������A�_���c�@�Ɏd���ĎO�ؐ����ɂ����т��������Ƃ����܂��B��O�͓��{��s���̏ё��ɂ��Ȃ�܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �I�єV�̔� �������������ɁA��������̉̐l�E�I�єV(870���`945)�̉̔�u�ӂ��� �X�̏����Ȃ��ނ�� ���낽���Ȃ��݂Ă���̂��܁v������܂��B �I�єV�͎O�\�Z�̐�̂ЂƂ�ŁA�����w�y�����L�x�͓��{���w�j�㏉�̉����ɂ��U���ŁA�㐢�̓��L���w�␏�M�A�������w�̔��B�ɑ���ȉe����^���܂����B���̋I�єV�������h�H�̎q���ł��B |

|

|

��������T���Ă݂����ǁE�E�E

|

��������̂��Ƃ��Ȃ��E�E�E

|

|

�@ |

|

|

�D ��x�a���� ���������̊J�c�E�I��V�͈�x�@���ƌ�F�W�ɂ���܂����B��x�@��(1394�`1481)�͎�������̑T�m�ŁA�㏬���V�c(1377�`1433)�̗����Ƃ����Ă��܂��B�ꎞ�͋��s�哿���̏Z�E�ɂȂ�܂������A���U�̂قƂ�ǂ���Q�ŕ�炵�A�����ɐ������T�m�ł��B�����֗��������ɁA�悭�������ɔ��܂����Ƃ����܂��B�܂���x�a���̕M�ɂȂ鎩��^�̈ꎲ���������Ɏc����Ă��܂��B |

|

|

��������T�������ǁE�E�E

|

��������̂��Ƃ��Ȃ��E�E�E

|

|

�@ |

|

|

���i�j���̗��ۂŗL���H�ȁu�i�j���R�[�q�[�v�{��

|

���r������̃R�[�q�[�ł��E�E�E

|

|

|

|

|

�E �V�_�АՔ�(�|������) �����āA�����ɕ��\3�N(1594)�Ɋ������ꂽ�|���V�_�Ђ��K������܂����B����5�N(1677)�́w���������n���x�ɂ́u�܊Ԏl���E��\�ܕ�(��)�E�V�_�{�n�v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B����6�N(1823)�ɎГa�C���A����9�N(1826) �ɂ͐Γ��Ă���i����܂����B����������42�N(1909)�ɍ���g�u�_�Ђɍ��J����܂����B

|

|

|

������������傫���I

|

|

|

���r�C�K�X�����Ԃ��ă|�c���Ƃ��n������炵�����̂��c

|

�������̂����Ɗω��l�ł����B�E�E�E����

|

|

�@ |

|

|

�F �]��L�O�� ���u�]��O���R�v�̑n�ƎҁE�]�藘��(1882�`1980)�̋L�O�قł��B ����͍��ꌧ�_��S�@�r��(���E���ꌧ����s�@�r��)�ɖ��Ƃ̕��E�����A��E�^�c�̒��j�Ƃ��Đ��܂�A�ƋƂ��p���܂����B������A��ƐV���Łu���y�ɂ͗D�ꂽ�h�{�̃O���R�[�Q�����܂܂�Ă���v�Ƃ����L����ǂ݁A�܂��L���C�ŋ��t���������y�̎Ϗ`���̂Ă�̂����āu���������ĎϏ`�ɃO���R�[�Q���������Ă���̂ł́H�v�ƑM���A���͂���Ƒ��ʂ̃O���R�[�Q�����܂܂�Ă����̂ŁA���i���ɒ���B�L���������ɃO���R�[�Q���������A����ɋ߂��̐_�Ђł�������������q�������̎p�����Ďv�������u�S�[���C���}�[�N�v�����W�Ɍ��߁A�������āu�h�{�َq�O���R�v�����܂�܂����B �吳10�N(1921)�ɂ̓O���R���L�߂邽�߂ɑ��ֈړ]�B���a2�N(1927)�Ɂu���ߋ�v(�O���R�̂�������)��n�Ă��đ�q�b�g���A���a10�N(1935)�ɂ͏^���ɍ���33���[�g���̃l�I����������āA�����܂��~�i�~�����ƂȂ�܂����B�L�O�ق͍]��O���R�̗��j��ߋ��̏��i�p�b�P�[�W�A�L���L�����y�[���A�O���R�̂�������Ȃǂ�W���E�Љ�Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ����ΉA���H ������͐_���ƐV����Ƃ����ԉ�����6�L�����[�g���̐�ł����B�M�^����p���ɂ����p����܂������A���͉͐쉘�����i�݁A���a47�N(1972)�ɖ��ߗ��Ă��܂����B �����勴�Ղ��痄�̐����ՊԂ̖�3.8�L�����[�g�������ΉA���H�Ƃ��Đ����B���ؖ�1���{�A��ؖ�12���{��100��ނɂ��y�Ԏ�������܂��B |

|

|

|

|

|

������(���]�ԓ�)���u���[�ɕܑ����Ă��܂� |

����̒�������Ă���悤�ȕs�v�c�Ȋ��o |

|

|

|

|

|

|

|

�H �̓��� �����x���͎ԂŒʂ������Ƃ�����܂������A�܂������̉������]�Ԑ�p���ƕ����ɂȂ��Ă����Ƃ͒m��܂���ł����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��JR�������u�䕼���v����A��܂����B

|

|

|

���]��L�O�ق����S�\�œ���Ȃ������̂��c�O�ł����B�`�����X���������炱���������ĖK���Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B |

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:13,261���@����:9.5km�@�ړ��K��:15�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|