|

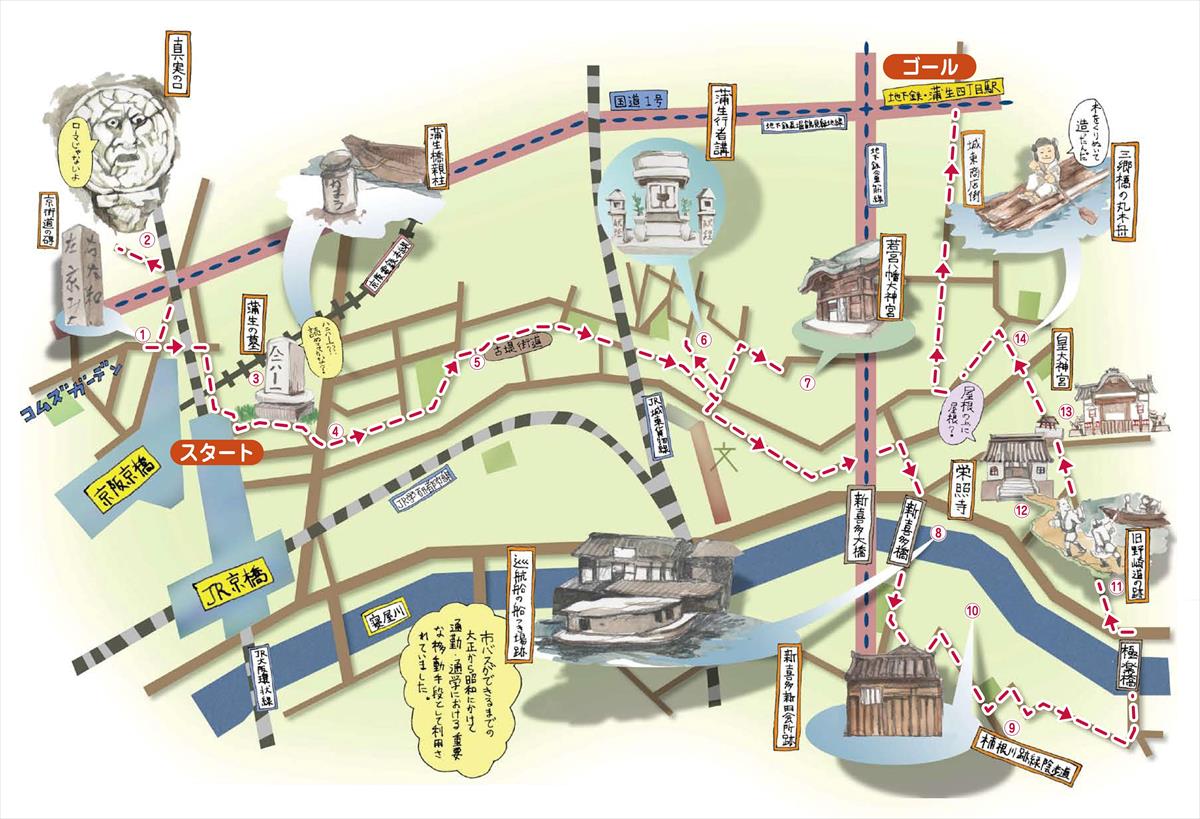

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.036�@�������Ɏc�鐅���̖ʉe��T���� �`�]��ՂƓ퍪��ՂƐV�쑽�V�c��ՂƁ` |

|

|

�@ ���̂ǂ��Ȑ������i���L�����Ă����������B���H���c���ɑ���A���D�ō앨��엿�A�l�X���^��ł��܂����B�t�ɂ͌��n������̉Ԃ��炫�ւ��Ă��܂����B�܂��A��a��̕t���ւ��ɂ��L��ȐV�c���J������܂����B����Ȑ��Ɛl�X�Ƃ̕����K�˂ĕ����܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

������d�ԁu�����v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

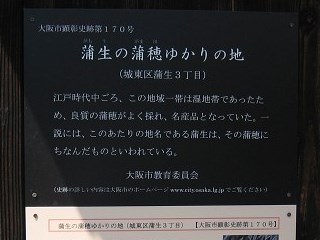

�@ ���X���̔� �����\�N��(1592�`1596)�ɖL�b�G�g�����썶�݂̒�h�����C���A��h��ɊX�����J�������Ƃ����X���̎n�܂�Ƃ����Ă��܂��B�����͑��鋞���k�l���N�_�ł������A�]�ˎ���ɍ��틴���l�߂Ɉړ]�B�Q�Ό��̑喼�⏤�l�A���l�Ȃǂő傢�ɂɂ��킢�܂����B���̓��W�́A���X���Ƒ�a�X��(�Ò�X��)�̕���_�ɂ��������̂ŁA�u�����݂��v�A�u�E��a�Ȃ�̂����v�A�u�E���v�ƍ��܂�Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �^���̌� ���f��u���[�}�̋x���v�ŗL���ɂȂ����̒��������`�[�t�ɍ��ꂽ���̂ł��B�u���[�}�̉����v���V�������X�X�E�����������X�X�̃e�[�}�Łu�^���̌��v�͂��̃V���{���������ł��B���[�}�̐^���̌��́u���Ɏ������ƁA�U��̐S������҂͂��̎���藎�Ƃ����A���邢�͎肪�����Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����`��������܂����A�����́u�^���̌��v�͋���ŁA�ƂĂ����܂Ŏ肪�͂��܂���B

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ������ ���]�ˎ���A�A��7��16���̏����痂���̖閾���ɂ����āA��(����)�⑾�ۂ�ł��炵�Ȃ�����O���̎��͂ɍ��ꂽ7�̕�n�������ĎQ�q����u����Q��v�Ƃ������K������܂����B���̑�⎵���1��������ł��B���Ȃ݂ɑ�⎵��Ƃ́u����O�v�u�����v�u�~�c�v�u�_�v�u�ь��v�u�����v�u�Γc�v��7�ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �������e�� ���]��ɉ˂����Ă����������̐e���ł��B�]��͐Q����̖k���s���ė���A���s���k���̈�����r�����邽�߂̐�ł����B���̐�ɂ��������������Ƃ����]��ƌĂƂ���Ă��܂��B�����̗A���ɂ��L�����p����A���Q��̑D���]��������̂ڂ��ĐQ����ɏo�������ł��B���݂͖��ߗ��Ă��ē��H�ɂȂ��Ă��܂��B �������T���̂Ɉ��J���܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �Ò�X��(�]���) ���Ò�X���͑�a���A�ޗǓ��Ƃ������A��ォ��ޗǂւ̊������H�Ƃ��ė��p����Ă����X���ł��B�������N�_�Ƃ��A���R��(���݂̐���s)�܂ł�����ł��܂����B�]��̉E�݂̒���X���Ƃ��Ďg���Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

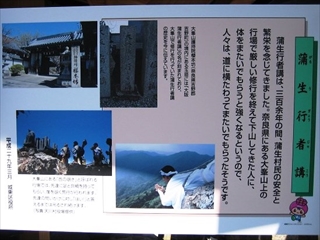

�E �����s�ҍu ���s�ҍu�Ƃ͓ޗnj��g��̑��R�Ō������C�s���s���M�҂̏W�܂�ł��B�����s�ҍu�͕s�������A���s�ҁA�O�@��t�����_�Ƃ��A���݂����ߏ��̕��ɂ�������J���Ă��܂��B�O�S�]�N�̊ԁA���������̈��S�Ɣɉh��O���Ă��܂����B |

|

|

���E�E�E���̕ӂȂ��ǂȂ��E�E�E |

���v���[�g�����������ǁA���ꂶ��Ȃ����E�E�E

|

|

���C���X�g�}�b�v�̕t�߂⋷���H�n���s�����藈���肵�܂����������ł����c������߂Ď��̃|�C���g�Ɍ������r���ɂ���܂����B�@�ڐ݂���Ă����悤�ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ��{������_�{ ���m���V�c����Ր_�Ƃ��Ă��܂��B�Гa���������Ɍ����Ă���̂Ő��������l�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���Ă̐w�ł͓�����̍��|�`�邪���_�Ђ�{�w�Ƃ��A�L�b���̖ؑ������Ɛ킢�܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ���q�D�̑D������� ���]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ĐQ����́A���̎s�X�Ɩk�͓��E���͓����Ȃ���ʂ̗v�H�ł���A�����͂��̒��p�n�Ƃ��ĉh�����Ƃ���ł��B�吳3�N(1914)10���A�V�����A�В��A���싴�A�������A���������ԏ��q�D���A�q���A�ʋE�ʊw�̏d�v�Ȍ�ʎ�i�ƂȂ��Ă��܂������A���a7�N(1932)���Ɏs�o�X���В�����Ɋy���܂ŏ����ꂽ���Ƃɂ��p�~����܂����B |

|

|

���V�쑽�勴�i�����������͂��j

|

���V�쑽���i���������j

|

|

�����̕ӂ�ɑD�����ꂪ�������悤�ł�

|

�����q�D�̑D������Ոē���

|

|

|

|

|

�H �퍪��(�����˂���)�� ���퍪��́A����a��x���̋ʋ���(�����s)���番�A������Ƃ��������ĐQ����֒����ł��܂����B���a44�N(1969)�̑�2�Q����J��ɂ����o�E�V���c�E�V�쑽���Ԃ����ߗ��Ă��A���H������ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�I �V�쑽�V�c��� ���V�쑽�V�c���o�c���邽�߂̉���������Ƃ���ł��B���Ƃ��Ƃ��̂�����͑�a�삪����Ă����Ƃ���ł����A��i���N(1704)�ɕt���ւ��H�����s���A���������肩��܂����������������p�ɗ��ꍞ�ނ悤�ɂȂ�܂����B�����삩�狌��a�쉺���ɂ����Đ삪�������Ղ̒Ⴂ�y�n��\�Z����(16��8���)���J�����Ăł����̂��V�쑽�V�c�ł��B�V�쑽�̗R���́A�����̐V�c�J����i�߂����r�V�\�Y�A���r�쎵�A���؉������q�Ƃ���3�l�̐l���̖��O����1�������Ƃ��Ė��t����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���Ɋy�� ���̋��́A��1m��̋������Ő�ɗ����ēM������l�������u�n�����v�ƌĂ�Ă��܂����B ����28�N�ɕ�3.6m�̋��ɂȂ�A�M������l�����Ȃ��Ȃ�A�u�Ɋy���v�Ɩ������ꂽ�ƌ����Ă��邻���ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�J ����蓹�̐� �����X���͒ʏ́u���̊ω�����v�Œm���鑂���@���ڎR���(�哌�s���)�ւ̎Q�w���ł��B����(1673�`1681)����薾�����܂ő��̒���ߋ�����s�y�����˂Ă��Q�肷��l�X�œ��킢�܂����B�����A��₩��͍����E�������o�ĉ��`�M���]���Q����������̂ڂ鐅�H�ƁA�Q����̒�h���������H������܂����B�M�̏�q�Ɠy���ʂ�l�����݂��ɂ̂̂��荇�����i���A����́u���w�v�ł͉������Ă��܂��B����28�N(1895)�ɘQ���S��(���EJR�w���s�s��)���J�ʂ��Ă���́A����ɐ����Ă����܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�K ���ˑ䕗����w���̔�(�h�Ǝ�) �����a9�N(1934)9��21���̒��A�ߋE�n����т����ˑ䕗���P���܂����B�]��2���w�Z(���E�������w�Z)���]��3���w�Z(���E�������w�Z)�ł͓|�ꂽ�Z�ɂ̉��~���ɂȂ�A�����̎������]���ƂȂ�܂����B�q���̋]�����傫�������͖̂ؑ��Z�ɂ������������߂ŁA���s�͂�����@�ɍZ�ɂ̓S�؉���i�߂܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�L �c��_�{�A�����Y��ׁA�����̓��W ���c��_�{�͓V�ƍc��_�����Ր_�Ƃ��A�����������ɑn������܂����B���݂͏Z��n�Ɉ͂܂�Ă��܂����A�̂͏������u�ɒ������A�|������т̎��_�Ƃ����J���A�ɐ��_�{�̐_�ł�[�߂�֑��������ɂ���܂����B���݂̎Гa�͏��a7�N(1932)�ɉ��z���ꂽ���̂ł��B�����Y��ׂ͂��Ƃ��Ƌ���a���̌ώR�ɂ������ЂŁA��a�S�R�̌���Y��ׁA��B�M���̊��t��ׂƕ��ыߋE�O��ב喾�_�̂ЂƂł��B |

|

|

���c��_�{

�������Y���

|

�������̓��W�́A�V��3�N(1832)3����6���̐��b���ɂ�茚������܂����B���Ƃ͌Ò�X��(���X��)�́u�l�ҁv(������1���ڕt��)�ƌĂꂽ�����_�̓���p�Ɍ����Ă��܂����B����6�N(1859)3���ɂ́A�������̑���R�o�R�u�̐��b�l�ɂ���ď㕔�ɏ�铔���������܂����B |

|

|

|

|

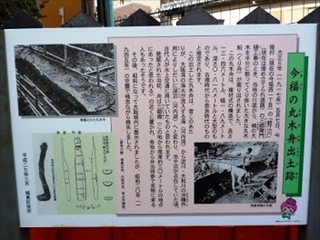

�M �O�����̊ۖ؏M���K ���吳6�N(1917)5���A���������]��O���}���H���̂Ƃ��A��ꂩ���̑���Ɋ����Ă��蔲�����傫�Ȋۖ؏M���@��o����܂����B�Õ����ォ��ޗǎ���̂��̂Ɛ��肳��A�傫���́A����13.5���[�g���A��1.9���[�g���A�[��0.8���[�g��������܂����B���@���ꂽ�����A�M�͎O�����߂��ɒu���ꌩ���ɗ���l���������������ł��B���a�ɂȂ������œW������Ă��܂������A���a20�N(1945)�̋�P�ŏĂ��Ă��܂��܂����B |

|

|

|

|

|

|

���v���[�g�ɂ́E�E�E �吳�Z�N(1917�N)5��7��������(���݂̍������P����)�u�]��v(���݂͖��ߗ��Ă��ē��H)�̎O���}��(������������)�̔�H��(�Ђ�����)�̂Ƃ��A���n�̐�ꂩ��A��̑���Ɋ����Ă��蔲�����傫�Ȋۖ؏M(����M)���@��o����܂����B�@ ���̊ۖ؏M�́@���ގ��̍\���ő傫���͒���13.46���[�g���A��1.89���[�g���A�[��0.818���[�g���Ƒ�^�Ȃ��̂ł���A�Õ����ォ��ޗǎ���̂��̂Ɛ��肳��܂��B |

|

���̏o�y�����ۖ؏M�́@�̂��̂����肪���p�̊C������������C(�͓��p)���痄��E��a��̉��ύ�p�ɂ��@����ɌΏ�(�����傤)(�͓���)�ւƕς��r������_�݂��Ă������A�Ñ�l�������ʂɗp���Ă������̂Ǝv���܂��B ���@���ꂽ�����A�M�͎O����(������)(���̒n����쓌��30���[�g���̒n�_�ɂ������Ǝv����)�̋߂��ɒu����A�e�n����ٓ����Q�Ł@�����ɗ���l�������������ł��B�@ ���̌㏺�a�ɂȂ��đ�����ɓW������܂��������a20�N(1945�N)�̋�P�Ŏc�O�Ȃ���Ď����܂����B |

|

|

���铌���X�X

|

�@

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�ߌ��Βn���u�����l���ځv����A��܂����B

|

|

|

|

������̃}�b�v�̓C�}�C�`�I�ł����B ���H�������I�Ɋ�������Ă��ďꏊ�̓��肪���������A��������������ƈ������ŁA�E�H�[�L���O�Ƃ������|�C���g�����[�̂悤�ł����B iPhone�̃O�[�O���}�b�v�̂������Ŗ��q�ɂȂ炸�ɋA���ė���܂����B�@�֗��Ȑ��̒��ɂȂ������ˁB |

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:13,034���@����:9.2km�@�ړ��K��:14�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|