|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.035�@��𓇂ɖ��钩�N�ʐM�g�̔ߘb��K�˂� �`�ؐl�ˁE�����d(�L���n���W����)���̂�����` |

|

|

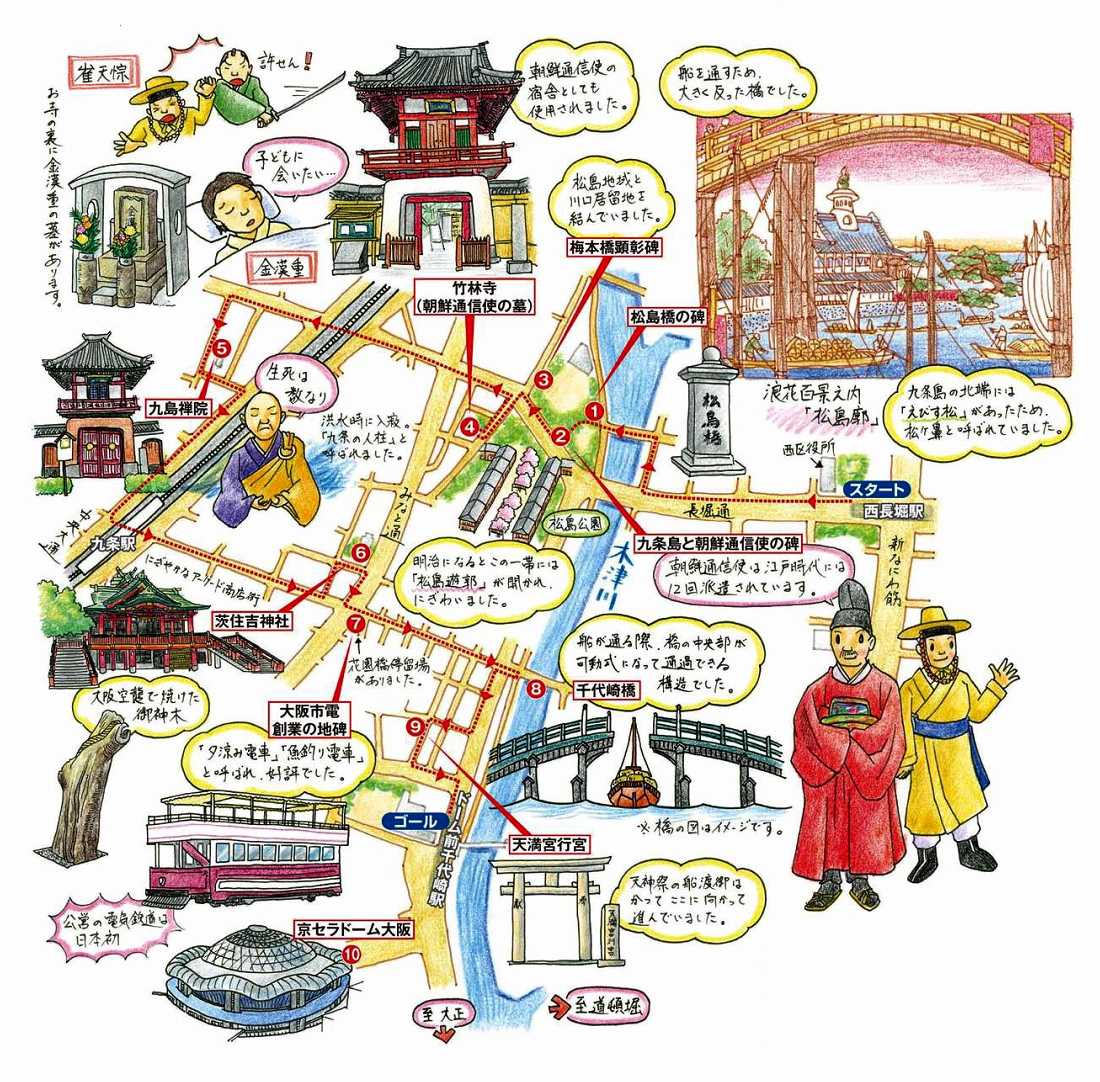

�@ �����_�E�r�R�V���q�ɂ���ĊJ�����ꂽ��𓇁B���s���ւ̊C�̌����Ƃ��ē��킢�A�����̒|�ю��͒��N�ʐM�g�߂̏h�V�ɂ��Ȃ�܂����B�܂��c��4�N(1868)�ɑ��J�`�Ɠ����ɐ�������n���݂�����ƁA�O���l�̗V���n�Ƃ��ď������I��A���s���̂��������̗V�s���W���B���ő�̗V�s�E�����V�s���݂����܂����B���N�g�߂�������l�����������ٍ������{�c�E���������Ă݂܂��傤�B |

|

|

�@�@ |

|

|

�����s�c�n���S�ߌ��Βn���u�����x�v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �������̔�

�����Ă͎����ƌĂ�A�ؒÐ�ƐK����Ƃ̍����n�_�ł���̂ŁA�M��H�E�l���������Z��ł��܂����B�������N(1868)�ɒ��������邳���ɁA���k�[�̏^�Ђɐ������300�N�́u���т����v�������Či���n�Ƃ��ėL���ł��������߁A�������珼���Ɩ��Â����܂����B�������߂ɂ͐���ɊO���l�����n�������A�����͂��̗V���n�Ƃ��ĊJ���B �����ő�̗V���E�����V�s���J����A�̂��ɂ͏������y�����o���ğu�����ɂ߂܂����B����2�N(1869)�ɏ��������ˋ�����A�傫�Ȕ���(�D��ʂ�����)�ŗL���ɂȂ�A���㒷�J���M�́w�Q�ԕS�i�x�ɂ��`����܂������A�c�O�Ȃ��Ƃɖ���18�N(1885)�̗����^���ŗ��o���Ă��܂��܂����B���݂̋��͏��a5�N(1930)�ɉ˂���ꂽ���̂ł��B |

|

|

|

|

|

�����݂̏������ł�

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A ��𓇂ƒ��N�ʐM�g�̔� ��������a��͌��Ɍ`�����ꂽ���͂͑召�̓��X�ƂȂ��ē�g���\���ƌĂ�A��𓇂����̂�����1�ł��B���́u�ˏ듇�v(�����傤����)�Ə����A��w�ҁE�ї��R�����������Ƃ����܂��B�u��(���܂�)�v�͓��₩�Ȓ����u��v(���傤)�͖L���ȓy�n���Ӗ����Ă��܂��B���N�ʐM�g�͓��쏫�R����ւ�肵�����Ȃǂɒ��N������{�ւ���ė����F�D�e�P�̎g�߂ŁA�]�ˎ���ɂ͌v12�����Ă��܂��B |

|

|

|

�����g�ƕ��g�̑��ɏ��L�A�ʖ�A���ƁA��ƁA�m���A��t�ȂǁA���ɂ�500���ȏ�ɂ��Ȃ��W�c�ł����B�ٍ������ʐM�g�����K����ƁA���O���͂��납�ߗׂ���������҂��K��A��⒆�����Ց����ɂȂ����Ƃ����܂��B�ނ�͊��R���o�`���đΔn�A���˓��C�A��𓇂�ʂ��Đ���őD���~��A������������D�ɏ�芷���ė��������A������͗��H�ō]�˂Ɍ������܂����B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �~�{�������� |

|

|

|

������3�N(1870)�A��������n�Ə��������Ԃ��߂ɏ^���n���p�~����Ĕ~�{�����˂����܂����B�����͐��l�̔~�{����������܂������A�~�{���̒����̗R���́A�|�ю������ɂ������u�Q���Í��V�~�v�Ƃ��������Ɉ��ނƂ����܂��B ���吳4�N(1915)�ɂ͎s�d(�����`�������)���ʂ�قǓ��킢�܂������A���a27�N(1952)���A�^�͖����H���œP������Ă��܂��܂����B���݂ł͏��������̈ꕔ�ƂȂ��Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�C �|�ю�(���N�ʐM�g�̕�)

���|�ю��͋�𓇂��J�������_�E�r�R�V���q�Ɩ��{��l�E����᪉_�ɂ���Čc��2�N(1649)�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�]�˂ɍs�������Ɏc�������N�ʐM�g�̏h�ɂƂ��Ă��g�p����A���a���N(1764)�A11��ڂ̒��N�ʐM�g�̋����d(�L���n���W����)�̕悪����܂��B �����͒��N�����{�����̐l�ł������ŕa�ɉ点�A�����ŖS���Ȃ�܂����B�{���ɂ͈�����Ȃ�2�l�̎q�������āA�]���̔O�ɋ���Ďq���Ɉ����������v����̎p�ɁA���̈�҂������S��ɂ߁A�����N���̓��{�̎q��2�l�����̖����Ă�ŁA�䂪�q�Ɍ����ĂĊŕa�������Ƃ����܂��B |

|

|

���܂����N�̒��N�ʐM�g�ł́A�Δn�̒ʎ��E��ؓ`�����A�䓰��䏊�ōs���s�̒��N�l�ƌ��_�ɂȂ��đŝ�����A���̒p�J�𐰂炷���߂ɑS���W�Ȃ��ʎ��̛��V?���E�Q����Ƃ����u���l�E���v���N����܂����B��͑ߕ߂���ď��Y����܂������A���V?�̋��{�͓����ōs���܂����B���Ȃ݂Ɏ����͓����̏�Ƃ��Ėʔ����������r�F����A�w���b�������x(�w���D�ڈсx)�w���l�ؕ���ǎn�x�w���b�d�����D�j�x�Ȃǂ̉̕��ꋶ���̉��ڂɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �㓇�T�@ ���]�ˎ���̑�▼���ē��w�b���D(�����킯�Ԃ�)�x�Ɂu���k�T�t��(��イ����������)�v�Ƃ��ď����������̐}���f�ڂ���A�w��G�}�x�ɂ��u���܌ܕ��A���T����笁v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B�R���͗�T�R�ŁA����͗��k�T�t����q�ɏ�����ċ㓇�@�̊J�R�@�v�������ہA�T���Ԃ�w�����ďj���ɗ����Ƃ����̎��ɂ����̂ŁA�����ɂ́u�T�̕�v������܂��B |

|

|

|

������10�N(1670)8���A����^���ɏP��ꂽ�Ƃ��A��q�������T�t�ɍĎO�A�������߂܂������A�T�t�͒�����ÂɁu�����͐��Ȃ�v�ƈ��������āA���T��g��ł��o�������A�בR�Ƃ��ē��₵���ƌ����`�����܂��B�㐢�̐l�X�́u����̐l���v�Ƃ����Ă��̎��𓉂݁A�㐅���@�c�͗��k�T�t�̒�q�ł������̂ŁA�Ȍ�A���N8���ɐ����{��S���C���đT�t�̕����܂����B10�N��ɖ��{���͑������ɖ����ċ�𓇂��J�킵�Ĉ������ʂ��܂������A����ɂ́u���k�T�t�̐l���v�����@�̂ЂƂɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

���u�T�̕�v�ł��B

|

���u�C�e�v�H ������܂����B

|

|

�@ |

|

|

�����̖ړI�n�ɍs���r���A�Ȃɂ��ُ�ȕ��͋C�������܂����E�E�E���̂����肪�V�s�ՂȂ̂ł��傤��

|

|

|

�����X�X��ʂ�܂��B

|

�������H�n�������܂��B

|

|

�@ |

|

|

�E ��Z�g�_��

�����ē��n�ɂ͓킪����A���̖T���J���Ă������K�ł������A�r�R�V���q�̊����ŐV�c�E�͐�̎��_�Ƃ����J���܂����B��͐�O�A�����700�N�Ƃ����Ă��܂������A����P�ŏĂ��A��������_�Ƃ��č�����ɕۑ�����āu�Ă���v�ƌĂ�Ă��܂��B���Ȃ݂Ɉ�Z�g�_�Ђ̈�́A�������̒n��Ɉ�Q�����Ă�������Ƃ�������A�ےÓp���S(��S)�̏Z�g�_�Ђ��番�J�����̂Ō��́u����v�ŁA���ꂪ�u����v�ɓ]�a��������Ƃ�������������܂����A�m���Ȏ��͔����Ă��܂���B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ���s�d�n�Ƃ̒n�� ������36�N(1903)9���A���V���̉ԉ������N�_�ɒz�`�u���܂ł̖�5�L�����[�g���ɑ��s�d���J�ʁB���c�ɂ��d�C�S���͓��{���̉����ł����B���N(1904)�ɂ́A����܂����{���̎��݂Łu2�K�t�d�ԁv������A����͘H�ʓd�Ԃ̏�ɒ��֎q�����ԃe���g�����t���̃f�b�L����������̂ŁA�Ắu�[���d�ԁv�A�~�́u���ނ�d�ԁv�ƌĂ�Ĉ��A��㖼���ƂȂ�܂����B���́u2�K�t�d�ԁv�͎s�d�n��50���N�L�O�̂����ɖ͋[�d�Ԃ�����A���݁A�Ζ،��ԏ�(�Z�V�]��)�ɕۑ�����Ă��܂��B �����̌�����s�d�͊g���������A�Ő����ɂ͑�������110�L�����[�g���܂ŘH�����g��A�s�d�Ƃ��Ă͓����s�d�Ɏ����K�͂ɒB���܂����B���������A���n�]���s�������`�̖h�g��H����c���p�h�呠��b�ɒ�������Ɂu�h�g��H���͍�����邪�A����ɑ��s�d�p�~���v(�p�h�͓��{���������H�A�V�����Ō��ԗ����_�҂������̂�)�ƌ����A���ǁA���s���͂���������B�������H��́A�����ԕΏd�̓s�s�v�悪�i�݁A���s���Ɉ��ɂ���Ȃ�����A���a44�N(1969)�ɁA���s�d�́A���̉h���̗��j���I���܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ���苴

�����������̖ؒÐ�́A����������L�����D�������������������߁A�����˂���̂ɂ��M�^�Ɨ����ʂ𗼗�������H�v���K�{�ł����B����5�N(1872)�ɉˋ����ꂽ������苴�́A���̉ۑ���������邽�߂ɁA���̒����������J���\���ɂȂ��Ă��܂����B�܂��A���̋��̔���͑傫���A�[���̍ŋ}���z��18%�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B�����Ƃ��ĘQ�Ԗ����ɂȂ�܂������A���̋�������18�N(1885)�̗����^���ɂ���ė��o�B���̌�A���ʂ̖،������˂����܂������A����͊��̖f�Ս`�Ƃ��Đ_�˂��ǂ�ǂ�Ɨ������Ă����A���(������A�ؒÐ�A�K����)���v�����Ă������ؖ��ł�����܂����B ���苴�͏������A���y���Ɠ��l�ɐ�O�̓s�s�v�掖�Ƃɂ���āA���݂̋��ɉ˂��������Ă��܂��B�Ȃ��A�n�Ւ����ɂ���ċ����Ⴍ�Ȃ������Ƃ������āA���a31�N(1956)�ɐ��グ�H�����s���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �V���{�s�{ ���V�_�Ղ̃N���C�}�b�N�X�ł���D�n��́A���݂͑��㗬�ɑk��܂����A���������珺�a�����܂ł͑�삩�瓰����A�ؒÐ�ւƐi�݁A�ؒÐ싴����̍]�V�q���ɏ㗤�B���̌�A���H�ŏ����̓V���{�s�{(�䗷��)��ڎw���܂����B���̌�A�����V�s�Ŗ�ʂ��V�сA�����ɓV���ɋA���Ă������Ƃ����܂��B�������A���̒n�Ւ����ɂ���đD������������Ȃ��Ȃ������߁A���݂̂悤�ȃR�[�X�ɉ��߂��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�I ���Z���h�[����� ������9�N(1997)�ɑ��K�X�H��Ւn�Ɋ����B�����h�[���A�����h�[���Ɏ������{3�Ԗڂ̃h�[������ł��B�v���싅�̃I���b�N�X�E�o�t�@���[�Y�̖{���n�ŁA��_�^�C�K�[�X����Ì�����̈ꕔ���J�Â��Ă��܂��B���싅�����̈�ʑ݂��o�����\�ł��B�{�ݖ�����(�l�[�~���O���C�c)���p�ŁA����18�N(2006)����ď̂����Z���h�[�����Ƃ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�l�����u��㋴�v����A��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:11,921���@����:8.2km�@�ړ��K��:14�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|