|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.034�@�D��̃��C���X�g���[�g�͍�������I �`�G�g�̓s�s�v��ƍ������l�̂܂��` |

|

|

�@ ���]�ˎ���ɂ͋I�B�˂̎Q�Ό���A���N�ʐM�g�̍s�H�Ƃ��Ă����p���ꂽ��B �������l���W�܂��ĕU������u����A�ߑ�ɓ���ƎO�z�A���؉��A�������A���≮���������ԕS�ݓX�̂܂��ƂȂ�A�䓰����������܂ő��̃��C���X�g���[�g�Ƃ��ğu�����ɂ߂܂����B���̍���ꡂ��Ȃ�����400�N�̗��j��U��Ԃ�܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

���L�b�G�g�̑D��J�� �V��11�N(1583)�A�L�b�G�g�͑���Ə鉺�����݂Ɏ��g�݁A���邩���̎l�V�����A����ɂ͓������{�ő�̖f�Ս`��������Ɏ���s�s�v��������Ă����Ƃ���܂��B�������c�����N(1596)�̑�n�k�ō�`����ŏ�ԂƂȂ������߁A���邩���ł͂Ȃ��A��(�D��)�ւ̓s�s�J���ւƕ����]�����܂����B

�������ƍ�� �G�g�͉���̐ē���Y�E�q��Ȃ�l�������ɏZ�܂킹�ē���(������)����舵�킹�A���ꂪ���������ŕ������ɓ����≮���W�Z���܂����B�]�ˎ���ɓ���ƁA�I�����_�f�Ղ�f�Ղ͒�������_�ɍs���܂������A��v�A���i�̐�������A�����̍����ł̉����̔��́A���̓����≮�������Ɛ�I�Ɉ����܂����B ���̌�A�V�����N(1781)�ɍ��������������ԁu���g�э����r�������v����߂��A�ނ�͍�ɓX���\�����̂ŁA�ʖ��u��ؒ��ԁv�Ƃ��Ă�܂����B�]�˖����ɂ�200�˗]��̓X�܂������������ŁA�o������(�A�������̂���)�A�a�����A�������A�������Ȃǂ������A�u�����v���Ă��w�����悤�ɁA�u��v�������̉B��Ƃ��Ēʗp���܂����B �@ |

|

|

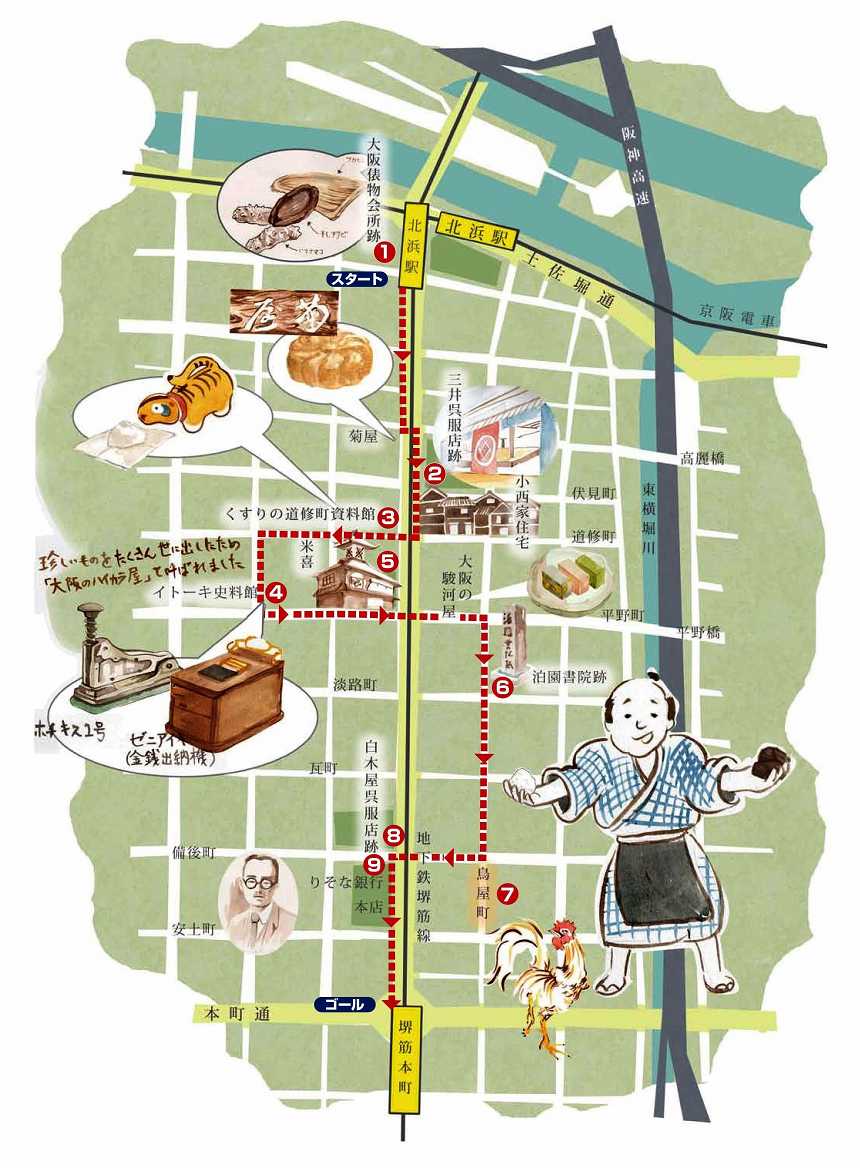

�����s�c�n���S�䓰�ؐ��u�������v����A���ʘH��ʂ��āu�k�l�v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

����g���E�E�E�����ɗ���͉̂���ڂ��낤

|

�����s��������������܂�

|

|

���ܑコ��̑��،������

|

���ܑコ��͂����Ă����Ⴂ�ł�

|

|

�@�@ |

|

|

�@ ���U����� |

|

|

���]�˖��{�̓I�����_��Ƃ̖f�Ռ��ςɋ�⓺��p���܂����B��������⓺�̍����Y�o�ʂ��ቺ����ƁA���ꂾ���ł͘d���Ȃ��Ȃ�A���f�Ղɂ͐��C�l�⊱���A���r�A�t�J�q���Ȃǂ�U�l�߂ɂ����u�U���v�����ώ�i�Ƃ��ėp������悤�ɂȂ�܂����B �U���������A���ւɐݒu����A���ł͓��n�ɒu����܂����B����̕U����������v�ŁA���U����͂���قNj@�\���Ȃ������悤�ł����A�����܂ő��݂��܂����B |

|

|

�@�@ |

|

|

�A �O������X �����N(1673)�A�O�䍂�����]�ˁE�{���Ɍ����X�E�z�㉮���J�X�B�O��Ƃ͑�X�A�O��z���𖼏�镐�ƂŁA�����̕��E���r���珤�l�ɓ]�����Ă��܂����B���\4�N(1691)�ɑ��ɐi�o���āA���틴1���ڂɗ��֓X�ƌ����X���J�݂��܂����B |

|

|

���O������X�Ղ��Ă����Ă��A���̍��Ղ��Ȃ����E�E�E

|

�������X�߂��ɂ�ꈍb�X�A�g�����X�A���X�Ȃǂ�����A�D��̖������́A�����ʼnœ��蓹��𑵂����Ƃ����܂��B�V��8�N(1837)�A�剖�����Y�̗��ő��X�͑S�Ă��܂������A3�N��ɂ͍ċ����Ă��܂��B

�������ɓ���ƍ��틴3���ځA����ɍ��틴2����(��؊p)�Ɉړ]���A�O�z�S�ݓX�Ƃ��ĕ���1 7�N(2005)�܂œ��n�ʼnc�Ƃ𑱂��܂����B����44�N(1911)�ɂ͏��葋�t��2�K���ėm���̐V��(�ؑ�30���[�g��)���������A�吳6�N(1917)�ɂ͓������ő�̃��l�b�T���X������(�n��1�K�A�n��7�K���ēS�R���N���[�g����)�̐V�ق��J�Ƃ��A��̊�ƂȂ�܂����B |

|

�������ƏZ��

|

|

|

���R�j�V�������(�ڒ��܁E�{���h �̉��)�̂��Ƃł�

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ������̓��C�������� �����i12�N(1635)�A�䏤�l�E�����g�E�q�傪���C��1���ڂɖ�퉮���J���Ă���A�����̖�폤���W�܂����Ƃ���܂��B����g�@�̎���A����7�N(1722)�Ɂu���C����퉮���ԁv�����{���F���A����20�N(1735)�ɂ́u���C����풆�����ԁv�̖��̂��擾���܂����B�I�����_�����^��铂���̐^�U���������A�v�ʂ��A���i���߁A����≮���甃���o���˗��������i�����ɔ����t���ē��{�����ɔ���J���܂����B�������قœ��C���ɂ��ďڂ����m�邱�Ƃ��ł��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �C�g�[�L�j���� |

|

|

���ɓ��쏤�X�͖���23�N(1890)�ɍ��틴�őn�ƁB�������Ԋ�E�z�`�L�X��[���N���b�v�̗A���̔��Ɏn�܂�A����41�N(1908)�ɊJ�݂��ꂽ�ɓ��쏤�X�H�암�ł́A����ɂ⎖���@��̐��Y�A�[�j�A�C�L(���K�L�^�o�[�@)��x���g�����ɂȂǂ̃q�b�g���i�𐢂ɑ���o���܂����B���������̂�V��Ȃ��̂������A�u���̃n�C�J�����v�Ə̂��ꂽ�Ƃ����܂��B���j���قŃC�g�[�L�ɂ��ďڂ����m�邱�Ƃ��ł��܂��B |

���T���܂�������A�����ق�������Ȃ��I

|

|

���C�g�[�L�̎Ј�����ɐu���Ă݂܂����B

|

��2012�N8��24���������ĕق��Ă���Ă��c

|

|

�@ |

|

|

�D �Ċ� �����싴���l�ɂ������ĕ�(�ĉ����E�q��)�́A�喼�����~�ɏo���肵�Ĕ˕Ă���舵���A�܂����ւ��c�݂܂����B���̕ĕ��̕ʉƂł���Ċ�(�ĉ��앺�q)���ĉ��̕��ƂŎ���n�߂��̂�����2�N(1717)�̂��ƂŁA���ꂪ���[�J�[�E��̒߂̎n�܂�ł��B�Ċ�̉����ɂ����}�[�N�̓�������E������A�X�܂�������}�[�N����̌ԒM���������^�яo����܂����B���݂͑�̒߃r���ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

�����݂͑�̒߃r���ƂȂ��Ă��܂��E�E�E����

|

��������H�ǂ������ĂI

|

|

�@ |

|

|

�E ����(�͂�����)���@ ������6�N(1794)�A�]��ɐ��܂ꂽ����畡(�Ƃ�����1794�`1864)�́A���a2�N(1802)�ɉ����h�q�̌n�����������R��R�ɓ��債�Ď�w���w�т܂����B����V�w��A�����ŊJ�m���܂������A���ɏo�ĕ���8�N(1825)�ɔ������@���J�@�B����͑剖�����Y�����m�E���S�����J���������Ƃقړ������ł��B |

|

|

|

����畡�̖v��A����6�N(1873)�ɑ��q�E��x(�Ȃ�1842�`1920)���������@���ċ����A����9�N(1876)�ɓ��n�Ɉړ]�B�����̖�l��i������x�͒ʓV�t�̖����҂Ƃ��Ă��L���ł��B�܂���x�̎q�ɂ͏O�c�@�c���ƂȂ�������(��������1874�`1924)�A����w���㖼�_�����ƂȂ�������(������1876�`1948)�����܂��B ���������@�͏��a24�N(1949)�ɕ@���܂������A�����v��ɖ�2�����̊��Ђ������̋`��E�Εl�����Y�ɂ���Ċ���w�Ɋ���܂����B�܂������ɂ͑���i�𐔑����c���������ƁE���v( ������1904�`1989)�����܂�Ă��܂��B |

|

���Ք��T�����������ł����B �A���Ē��ׂ�ƁE�E�E �u�r���H���ʼn�̂̍ۂɗ������̒������āA�������@�Ք�͍�������{�b�L���Ɛ܂�Ă��܂��������ł��B�s�̍�����ɂ����̂��A�肪�Č������C�z�͂Ȃ��A�������@�Ղ̓R�C���p�[�L���O�Ƃ��Đ������ꂽ�B�v �@�@�E�E�E���āA���Ȃ��I�I |

|

|

�@ |

|

|

�F ������ �����S������(��̈�{���̋�)�̔��㒬������y���ɂ����Ē������W�܂��Ă����̂ŁA���ɒ������Ə̂���܂����B���̎�ނ͕�����{�A�������łȂ��A���ʒ���E���Ɏ���܂ŁA���Ȃ��瓮�����̂悤�ł���A�����A���̎s���J����Ă��܂����B |

|

|

���E�E�E�����Œ��̎s���J����Ă����ƌ����Ă��E�E�E

|

�����̍��Ղ��Ȃ����E�E�E

|

|

�@ |

|

|

�G ���؉������X �����݂̓��}�S�ݓX�ɂȂ��锒�؉������X�͊���2�N(1662)�ɍ]�˂ɏo�X���܂������A���ɐi�o�����̂͑吳9�N(1920)�̂��Ƃł��B��}�E�~�c�w�Ƀe�i���g�Ƃ��ē��X���A���N�ɍ�ɒn��9�K���Ă̑��X���J�X���܂����B���X�͓��{�ŏ��߂ăl�I���T�C����_�����������ł��B ��}�Ƃ̌_�����������ƂŔ~�c����P�ށA���a7�N(1932)�ɂ͑��X�������܂����B��ɂ͎O�z�A���؉������łȂ��A��ɍs���������⏼�≮���������сA�܂��Ɂu�S�ݓX�ʂ�v�̎��オ����܂����B |

|

|

�����[��E�E�E�����ɂ������ƌ����Ă��E�E�E

|

��������@�˂��`

|

|

|

|

|

�H �肻�ȋ�s ������5�N(1872)�쑺����(����)���A���֏��E�쑺���X��ݗ��B2��ځE�쑺�����͐��E������s�ɏo�����A���Ă̋��Z�����ڂ̓�����ɂ��Čo�c�ɐ��������Ƃ����܂��B���̌�A�吳6�N(1917)�Ɋ�����Љ��A�吳7�N(1918)�ɂ͊�����Б��쑺��s��ݗ����܂����B�吳9�N(1920)�ɂ͏،�����u���A���ꂪ�吳14�N(1925)�ɓƗ����Ė쑺暌�������ЂƂȂ�܂����B�쑺��s�͏��a23�N(1948)�ɑ�a��s�Ɖ��߁A����15�N(2003)����A�肻�ȋ�s�Ɖ��̂��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�������u��ؖ{���v���� �ӂĂ������ �A��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:9,886���@����:7.4km�@�ړ��K��:6�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|