|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.033�@�݂̕ӂ̓��E����(�����イ)���z���� �`���ɂ����̍`�E���݂̂��̒Â����a��܂Ł` |

|

|

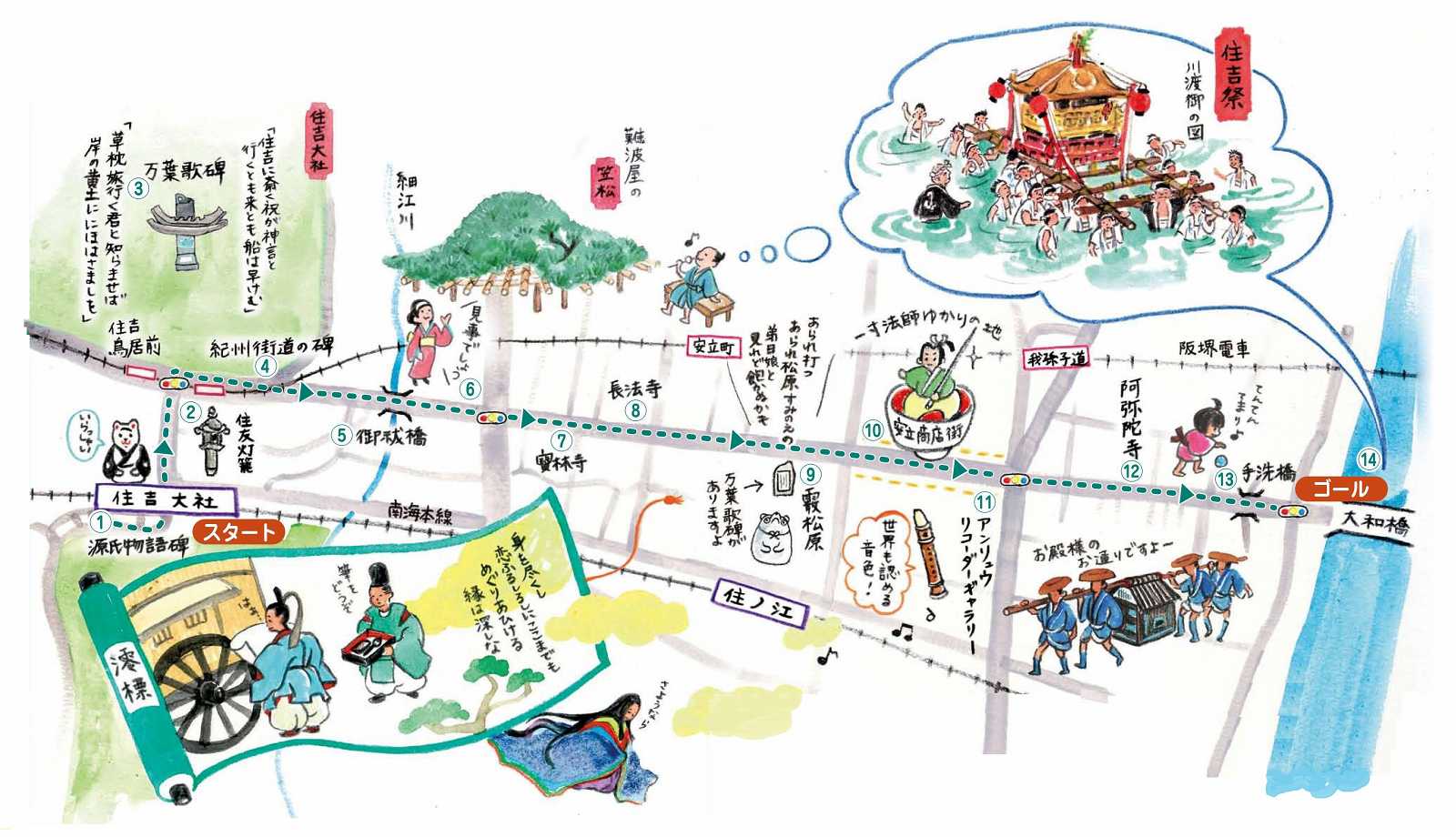

�@ ���Ñ�A�w���t�W�x�ł́u�������̖����n�v�Ɖr���A��������ɂ́u�݂̕ӂ̓��v�Ƃ������A�]�ˎ���́u�I�B�X���v�ƌĂꂽ�A���j���Â��钬�u�����イ�v�B�Z�g��������A�ꐡ�@�t�䂩��̒n�E�������X�X�A���E�̉��y�t�҂Ɉ�����Ă���ؐ����R�[�_�[�̃��[�J�[�u�|�R�؊NJy�퐻�쏊�v�Ȃǂ��o�āA��a��܂ŏ���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

����C�{���u�Z�g��Љw�v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �Z�g�����w�� |

|

|

���`���`���d�Ԃ̈��̂ł��m����A���d�C�O���㒬�� (�V�����w�O�w�`�Z�g�����w) �̉w�ɂł��B���a55�N(1980)�A��C�d�C�S����蕪���A�Ɨ����܂����B�z�[���ɂ͋����̉j������������܂����A���̐����͐펞���ɖh�ΐ����Ƃ��đ���ꂽ���̂ł��B���g�������ӂ��w�ɂ��l�C�ŁA�u�ߋE�̉w�S�I�v�ɂ��I��Ă��܂��B

���E�E�E�Ƃ������Ƃł����A���͔p�w�ƂȂ��Ă��܂����B |

|

|

�@�@ |

|

|

���������������̂ŁA�R�[�X�}�b�v����O��āu�Z�g�����v�� |

|

|

������6�N�ɊJ�݂��ꂽ���ł����Ƃ��Â������ł�

|

�����|���i�Z�g��Ћ��\�Q���j

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���Ԓd�̒��ɐl�������Ă��܂���

|

����������֎~�Ȃ̂ɁE�E�E������̐l�����ł���

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �Z�F���� ���]�ˎ��ォ�珺�a�����ɂ����āA�Z�F�Ƃ̗�㓖��ɂ���ĕ��ꂽ���Ăł��B���̓��Ă͊C�ӂɑ������u���|�̓��v�Ɍ��Ă��āA�C����S�ƉƋƂ̔ɉh������Ċ�i���ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

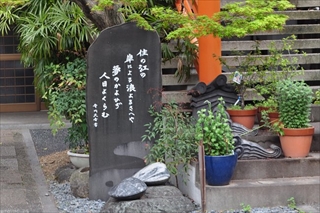

�B �Z�g���t�̔� ����ʉ���҂▜�t���D�Ƃ���Ѣ��g���t�ƌÑ���������Ȃǂɂ���Č������ꂽ���̂ł��B�Ñ�A�C�ӂ̔������i�ςƊ������ւ����Z�g�E�G�ɂ́A���t���l�������K��āA�������̖��t�̂��₵�܂����B���̒�����17����̘^���A�����Ė��t����𐄒肷��Z�g�n�`�}�����������̂ŁA�Ñ�D��͂����̔�ƂȂ��Ă��܂��B ���]���q�́u���� ���s���N�� �m��܂��� �݂̉��y�� �ɂق͂��܂����v�ƁA������^�l�y��u�Z�g�� �ւ��j�� �_���� �s���Ƃ����Ƃ��D�͑����ށv��2���L����Ă��܂��B�܂��䉺�ɂ�<30���I�ւ̃��b�Z�[�W>����������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

���Z�g��Ђ��o�ē�����ɕ����܂�

|

�����U�Q���݂��Ƃł�

|

|

�@ |

|

|

�C �I�B�X�� |

|

|

���]�ˎ���A���Ƙa�̎R�ւ̑哮���H�ł����B���틴�������ɉ���A�V�������E�Z�g��ЁA����o��Ƃ����A�C�ӂɉ������a�̎R�ւ̌o�H�ŁA�X���͑喼�⏤�l�����̉����œ��킢�܂����B�̂͏Z�V�]������́A�������܂ŊC�ݐ����L����A�������̌i���n�ŗL���ł����B |

|

|

�@ |

|

|

�D ���P��(�]��)

|

|

|

|

���́A���̋��ɂ����āA�Z�g��Ђ̉čՂ�Ɂu������v���Đ_�`�̕}�����������疼�Â���ꂽ�����ł��B���̋��̍ۂɂ́A�u���������v�Ƃ���������������܂����B�u���̑K�ɋ�\�㕶�o���Ă�������炳�ʕ��̒����ہv���|�B |

|

�@ |

|

|

�E ��g���̊}���� ���]�ˎ���ɂ͓�g���Ƃ��������������āA���̒�ɂ͎}�Ԃ肪���炵�����������āA�I�B�X���̖����Ƃ��ėL���ł����B�������̑���ɒc�q���Ă��āu�}���͒Ⴂ���c�q�͍����v�Ƃ������h�Ȃǂ��c���Ă��܂��B ���a�����܂ł͒c�q���Ă��܂������A�c�O�Ȃ��ƂɁA���̐H�Ɠ�œy�n���J�����Ĉ��Ȃǂ�A�������Ƃ���y�ɉh�{���Ȃ��Ȃ�A�}���͌͂�Ă��܂��܂����B���͂��̖��c��ɂ���ŊX����Ŋ}���̎p���Ƃ炵�Ă��܂��B�܂��������w�Z�ɂĈ����}�������A�����A�傫����ĂĊ}���̕����A�`�������݂Ă��܂��B |

|

|

���}�b�v�ł͂��̕ӂ�Ȃ��ǂȂ��c

|

�����ɉ���Ă݂܂������A������Ȃ������B

|

|

�@ |

|

|

�F �Г��R���ю� ����y�^�@�{�莛�h�̂����ŁA���{���͈���ɔ@���ł��B�V��8�N(1580) �ɁA�]�B����̕��m�E�암�����q��ѐ��@(�@�o)�ɂ���ĊJ���܂����B�����̃\�e�c�͌����ŁA���̂��ɂ͒Z�̂����ܖʂ̉̔肪����܂��B�u���݂̂��̂����Ђ��͂�� �C�Ȃ�Ђ��u�ق݂Â� �قǂ̂Ƃق���v�@�@��l�B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �����R ���@��(�����E�����{) �����@�@�g���R�h�̎��@�ŁA��350�N�O�Ɍ�������܂����B�����ɖ����{�������āA�\�������{�̏o�J�����@�ŁA�n��������́u�����̖�������v�Ɛe���܂�Ă��܂��B��������̒����̐Β��ɂ́A�V��11�N(1840)��[�u�{�� �� ���������q ���� ��a����� ���N �_��粁v�ƍ��܂�Ă��āA�����ɂ̓N�X�m�L�̑���Ȃǂ�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �ŏ�������

�����āA���̒n�͊C�ɉ������������̒n�ŁA�������Ə��̗͎l�G��ʂ��āA���炵���i�ς��݂��A�������u�ŏ����v�ƌĂ�܂����B�V���V�c�̑�4�c�q�E���c�q���c�_3�N(706)�̕����V�c�̓�g�s�K�̂����ɓ��n��K��A�u�őł���ꏼ�����݂̂��̒�����ƌ���ǖO���ʂ����v�̉̂��r��ŁA���̉̔肪���Ă��Ă��܂��B�܂��������ɂ́A�ŏ����r�_�E�����喾�_(�I�^�k�L����)�E����ב喾�_�Ȃǂ��J���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�I �W���C�t������(�������X�X) ���u�����v�Ƃ����n���͌��a�N��(1615�`1624)�ɁA����Ƃ��Ė����͂����T�E�������(�Ȃ��炢�����イ)�����n�ɋ����\���āA���̎��Â����߂Đl�X���W�܂��āA�����������`���������Ƃ��R���ł��B �W���C�t�������͈��������A�{�ʂ�A���ʂ�A����ʂ��4�̏��X�X�ō\������Ă��܂����A���ɂ����ɂ́u�݂̕ӂ̓��v�ƌĂ�A�]�ˎ���ɂ͎Q�Ό��H�Ƃ��ē��킢���������I�B�X�������̏��X�X�Ȃ̂ŁA100�N�ȏ㑱���悤�ȘV�܂��������c���Ă��܂��B�܂��]�ˎ���ɂ́A�Z�g��Ђ̈ꐡ�@�t�`���ɂ��₩���Đj���l���u�݂���̐j�v���Ėׂ����Ƃ����܂��B |

|

|

|

|

|

�����X�X�ɂ͎�����Ȃ��悤��

|

���Â�����������ł��܂�

|

|

���ꐡ�@�t�Ȃ̂�

|

�����₳��̗g�����ăR���b�P�@�|�������I

|

|

|

|

|

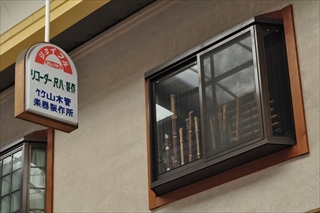

�J �|�R�؊NJy�퐻�쏊(�A�������E���R�[�_�[�M�������[) �����{�ŗB��̖ؐ����R�[�_�[�̐��X�ł��B���̑f���炵�����F�́A���E�̒��ꗬ�̉��y�t�҂�������^���āA�����t���ɖK���قǂł��B�\�v���j�[�m�E�\�v���m�E�A���g�E�e�i�[�E�o�X�ȂǁA���܂��܂ȉ���̃��R�[�_�[��W���E�̔����Ă���ق��A�^�P���}�z�[���ł͖������t������Ȃ��A���R�[�_�[�̋��������łȂ����y�̋��������݂��Ă��܂��B |

|

|

���V���b�^�[���~��Ă��܂���

|

���Q�K���V���[�E�B���h�E�H

|

|

���E�́u�I�B�X���v�̓��W�ʐ^���B��̂ɁA �@�R���b�P������āA���Ⴊ��ŃJ�������\���Ă���ƁA �@�p�g�J�[����~�B �u�s�R�ҁv�̋^���Ō����Ă����낤�Ȃ��c |

|

|

|

|

|

�K �����R ����Ɏ� ����y�@�m���@�h�̎��@�ŁA���{���͈���ɔ@���ł��B�l���ɂ͎l�V��������Ă��܂��B���\2�N(1593) �ɁA���@�Д�棋�q��a���ɂ���Ē�������܂����B�L�b�G�g�̌ܕ�s�E��쒷�����䂩��̎��Ƃ��Ă��m���Ă��āA���Ƃ̉Ɩ�u�ۂɑ�̉H�v������Ƃ��ċ�����Ă��܂��B �����q�s�́u�Z�̍]�� �݂ɂ��Q ��邳�ւ� ���̂���Ђ� �l�ڂ悭��ށv�̉̔肪�����āA���|�͒��؏܍�ƁE������g�ŁA�̔�ɂ̓n�}�O���������炢�A���ɂ����̔������l�����̂�ł��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�L ��� �����Ă͋��̉��ɂ͎萅�삪����Ă��āA��a��̕t���ւ����ɂ��A���̎萅��͎c����܂����B�߂��ɂ͏Z�g��Ђ̂������������āA�܂��I�B�����̖{�w�Ȃǂ�����܂����B���݂͐�͖��ߗ��Ă��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�M ��a��(�V��a��)

���ޗnj�����s�̖k����(����25�����E���Z����)�ߍx�������ł��B���Ă͐���R�n�Ɗ���R�n�̊Ԃ��Ėk�����ĉ͓����ʂ֗���Ă��܂������A���x���^���������N���������߁A���đ�(���E�����s)�̏����E���r���q�炪���{�ɐ��肵�āA��i���N(1704)��8�����ɂ킽��t���ւ��H���̌��ʁA���݂̂悤�ɍ�Ɍ�����������悤�ɂȂ�܂����B ���Z�g��Ђ̉čՂ�u��n��v�ɂ͐_�`�������ő�a���n��A�䑤�̂�����Ɉ����n���܂��B��a��ɂ������a��(�]�ˎ���ɂ͌��V���ł���)���瓌����]�ނƓ��R�������A�������z����Ɣ̒n�ɂ��ǂ蒅���܂����A���̎R���݂̌��i�͌Ñォ��ς��܂���B���āu�݂̕ӂ̓��v����������t�̐l�������������͂��ŁA�����l����ƁA���S�[�����̂�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

����a���݂ɂ���A���d�O�����u��a��v�w����`���`���d�Ԃɏ���ċA��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:12,099���@����:8.3km�@�ړ��K��:6�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|