|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.032�@�F��̂܂��E�Z�g����� �`1800�N�̗��j�����ޏZ�g�Â̂��̂�����` |

|

|

�@ �����@�g�A�����g���o���̍ۂɕK������������Ñ��g�Â̎��_�E�Z�g��ЁB 1800�N���̗��j��L���āA���܂����O�̋F�肪�F�Z���c��Z�g��ЂƂ��̎��ӂ�����܂��B�߂��炵��A�Z���̒ҁu腖��n���v�͕K�̌��I |

|

|

|

|

|

|

|

|

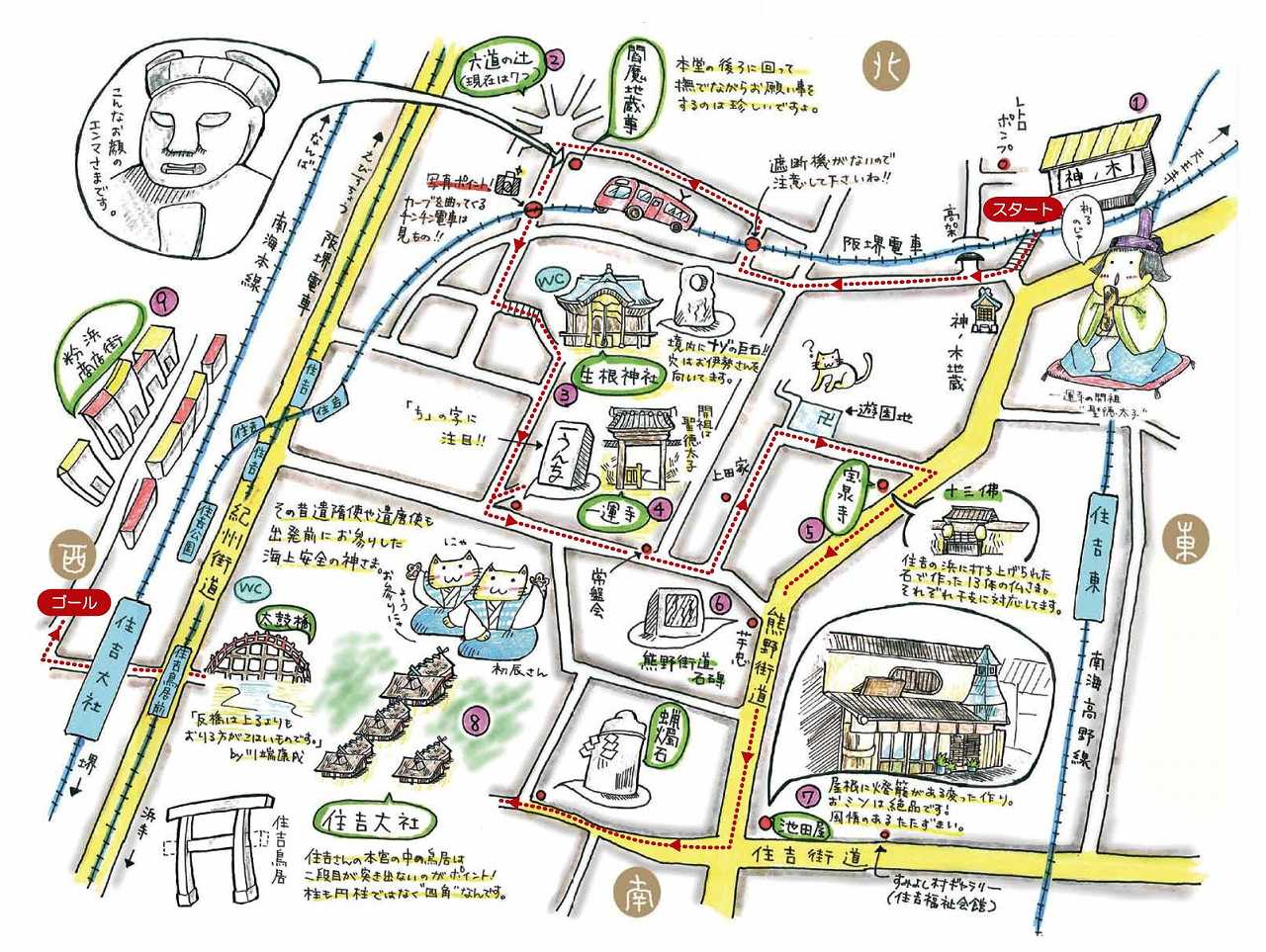

���X�^�[�g�n�_�́u�_�m�v�c�E�H�[�L���O�}�b�v�ł͓�C�{���u�Z�g����v�ŏ抷�B �u���d�O �Z�g�����v����Q�ڂ̉w�E�E�E�������̂ɁE�E�E |

|

|

���u�Z�g��Љw�v�ō~��܂����B

|

�����d�O�u�Z�g�����w�v�͕�����Ă��܂����B

|

|

���d�����Ȃ��̂ŁA�X�^�[�g�n�_�܂ŕ����܂����B

|

���������J�ł����B

|

|

�����g���ȃ|���v������܂����B

|

���Ւf�@�̂Ȃ����ł��B

|

|

|

|

|

���_�m�؉w�ɒ����܂����B

|

������d�ԂȂ̂Ńz�[���ւ͏o���莩�R�ł��B

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �_�m�؉w |

|

|

�����ďZ�g�̒n���C�ݒn�тł���������ɑ傫�ȌÏ�������u�_�̖v(���݂͏���)�Ƃ��Đ��߂��Ă������Ƃ���w���ɂȂ�܂����B�w�߂��ɂ͐_�m�ؒn�������܂��B��������u��゠�����v���X�^�[�g�I |

|

|

�@�@ |

|

|

�A �Z���̒ҁ@腖��n�� ������1�{�����āu�����̒�(�H)�v�ɂȂ��Ă��܂����A�̂�6�{���������̂ŁA���ł��u�Z���̒ҁv�ƌĂ�Ă��܂��B�����̗։��]���̋����ł́A�l�����ʂƐ��O�̍s����腖����ɐR������āA�Z��(�n���E��S�E�{���E�l�ԁE�C���E���E)�ɐ��܂�ς��܂��B�n���ɗ����������ɗB��A�~�ς��Ă����̂��n����F�ł����A�n����F��腖����̉��g�Ƃ������������āA腖��n���́A���������l���������f���ꂽ���������n������ł��B ���̐́A��g�̕l�ӂ���^��āA�Z���̒҂ɗ��������ɁA�}�ɏd���Ȃ��Ĉ�����i�߂Ȃ��Ȃ����̂œ��n�Ɉ��u����܂����B�퍑����̓V��7�N(1538)�̖������܂�āA���낵��腖��剤�̎p�����Ă��܂����A�S�͗D�����n����F�Ƃ��Ēn���Z���ɐ��߂��Ă��܂��B�Ƃ��ɖ{���̌��ɉ���ĕǂłȂ��炨�肢���Ƃ�����Ɨ쌱���炽���Ƃ��B |

|

|

|

������1�{�����āu�����̒�(�H)�v�ɂȂ��Ă��܂����A�̂�6�{���������̂ŁA���ł��u�Z���̒ҁv�ƌĂ�Ă��܂��B�����̗։��]���̋����ł́A�l�����ʂƐ��O�̍s����腖����ɐR������āA�Z��(�n���E��S�E�{���E�l�ԁE�C���E���E)�ɐ��܂�ς��܂��B�n���ɗ����������ɗB��A�~�ς��Ă����̂��n����F�ł����A�n����F��腖����̉��g�Ƃ������������āA腖��n���́A���������l���������f���ꂽ���������n������ł��B |

|

|

�����̐́A��g�̕l�ӂ���^��āA�Z���̒҂ɗ��������ɁA�}�ɏd���Ȃ��Ĉ�����i�߂Ȃ��Ȃ����̂œ��n�Ɉ��u����܂����B�퍑����̓V��7�N(1538)�̖������܂�āA���낵��腖��剤�̎p�����Ă��܂����A�S�͗D�����n����F�Ƃ��Ēn���Z���ɐ��߂��Ă��܂��B�Ƃ��ɖ{���̌��ɉ���ĕǂłȂ��炨�肢���Ƃ�����Ɨ쌱���炽���Ƃ��B |

|

�@�@ |

|

|

�B ����(������)�_��

���Z�g��Ђ��Â����瓖�n�ɒ������Ă����Ƃ����`��������܂��B���Ր_�͏��F�����ŁA���݂̖{�a(���{�w��d�v������)�͗��a�̊�i�ő��c����܂����B�����Ђ̓V���{�̐����ؐ���_���́A����14�N(1482)�A�V��@��E�Z�~���t��ō��̉��l��L���Ă��܂��B |

|

|

�������͎�����o��ɂ�ē{�炩��Ί�ɕς��X��������܂����A�ؐ���_���͖��\��ʼnߓn���ɂ��邱�Ƃ��킩��܂��B�܂��{�a�����ɂ���_�������͏��F�����䂩��̊C�l�̐��^��Łu���v(������A�����܂̖��O)�ƍ���Ő��߂����̂ŁA�a�̉Y�����ŏZ�g�l�܂ł���Ă����c�Ƃ����`��������܂��B���̈ʒu�͓����������Ĉɐ��_�{��y�q����悤�ɗ��Ă��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C ��^�� ������21�N(613)�ɐ������q���������čŐ��A��C�A�@�R�Ȃǂ������@�Ȃ������Ƃ����Z�g�����Ă̖����ł��B�����ɂ͐ԕ�Q�m�̑�ΗǗY�E��Őe�q�Ǝ���g�E�q��̂��悪�����āA����͐ԕ�Q�m�������ʂʼn���������⏤�l�E�V�쉮�����q�̎q�������Ă����̂ł��B �����q�͓�����p�̑�����̐E�l�ɐ���˗����܂������A�E�l�����͓ˑR�̗Վ������Ɋ��ŏZ�g�̗����E�O�������ō��V���܂����B���̂Ƃ����~�ɒ���s�����āu�Ȃ����Ȃǂ����̂��H�v�Ɖ����܂�A�����q�͕ߔ��A���₳��܂��B�������`�����������q�́u�V�쉮�����q�͒j�ł�����I�v�ƚV����a���ċg�Ǔ@�������肪�I���܂Ō����Č�������܂���ł����B���Ȃ݂ɕߕ����̕���ƂȂ����O�������́A���݂ł͊�����Z�g�x�@���ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ��@�\�O�� ���V��5�N(982)�Ɂw�����v�W�x�ŗL���Ȍ��M��l���J����Z�ʔO���@�̎��@�ł��B�\�O���͌��T�N��(1570�`73)�ɁA���Z�g�����Ζ{(�_�m�؉w�t��)�ɂ��������������̂ŁA�߉ޔ@���ȊO�̏\�́u���x�̎��{���v�Ƃ��ĐM����Ă��܂��B��t�@���A���ӕ�F�A�n����F3�̂͑��ɔ�ׂď������u�H�̌v�Z�Ⴂ�H�v�Ƃ������������Đe���݂��킫�܂��B |

|

|

�܂��u�H��̕Б��v�̔��˒n�ŁA���a3�N(1617)�ɔ����R�̍s�҂̑O�ɏ����̗H�삪����āu���͏Z�g��ДH�X�E�R�㏼���v�̍Ȃł�������œ|��Ă��܂��܂����B��̓��a��l�ɉ�������肢���܂��v�ƕБ�����n���܂����B���ۂɍs�҂��Z�g��K�˂�ƎR�㏼���v�͕�̒h�ƂŁA���a��l�͗Z�ʔO���@���{�R�E��O�����@��ƂȂ��Ă����̂ŁA���݂͑�O�����a�ɗH��̕Б��ƍ������c���Ă��܂��B�����ɊӒ肵���Ƃ���A�ԈႢ�Ȃ��]�ˎ��㏉���̕Б��Ƃ������ʂ��o�Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

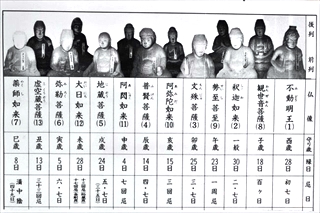

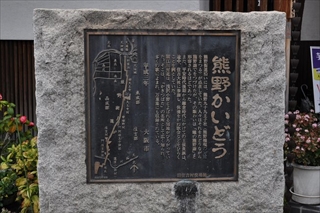

�E �F��X���Δ� �����s����F��O�R(�F��{�{��ЁA�F�쑬�ʑ�ЁA�F��ߒq���)�܂ł̖�300�L���ɋy�ԎQ�w���ŁA���̈ꕔ�̓��l�X�R�̐��E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�ɓo�^����Ă��܂��B �������㒆������F��O�R������ɐM�̐��n�Ƃ��ĐM���W�߁A����7�N(907)�ɉF����c���Q�w����ƍc���A���@�̎Q�w(�F���K)��M���̎Q�w���������A�Ƃ��ɒ��H��c21��A�㒹�H��c28��A�㔒�͏�c�Ɏ����Ă�32����F��Q�w���Ă��܂��B�����ȍ~�͕��m�⏎���̎Q�w������ɂȂ�u�a�̌F��w�v�ƌ�����قǂ̓��킢�ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

���F��X��

|

���Z�g�X��

|

|

�@ |

|

|

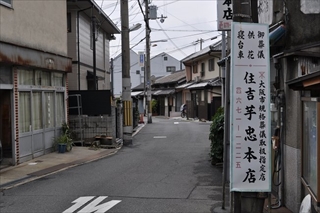

�F �r�c���{�� �����\�N��(1688�`1704)�ɎƂƂ��đn�Ƃ��܂������A���������ɖ��X�����n�߂܂����B�����A�吳�A���a�V�c�ɂ����コ�ꂽ�u�Z�V�]���X�v�͏Z�g�����Ƃ��ėL���ł��B �F��X���ƏZ�g�X���̎l�p�ɂ����āA�\�̉����ɂ͏Z�g��Ђ̍����Ă��u����Ă��܂��B����25�N(1892)�̌��z�ł����A���ǂ̒��U���Ȃǐ̂Ȃ���̕����`���鏤�ƂŁA���w��o�^�L�`�������ɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �Z�g��� ���_���c�@11�N(211)�n���B���{�S���ɂ���Z�g�_�Ђ̑��{�ЂŁA�Z�g�O�_�Ɛ_���c�@���J���Ă��܂��B�{�a�͍���ŁA���@�g�⌭���g�͍q�C�̂����́A�K���Z�g��ЂɎQ�w���܂����B �Z�g�Â͓��{�ŌÂ̍��ۍ`�ŁA�V���N���[�h�̌����ł����B���Ƃ��b�u�ꐡ�@�t�v�́A�q��Ɍb�܂�Ȃ��������V�̕v�w���Z�g��ЂɎQ���Ďq�����o�Y���A���̎q�����Z�g�Â�����p�A����A���ɂ̂ڂ��ċS�ގ�������Ƃ����b�ł��B�܂��L���Ȕ���(���ۋ�)�́A�c���N�Ԃɗ��a����i�����A������20���A����5.8���̖ؑ������ł��B��F�̗D���ȃV���G�b�g���������A���o�g�̃m�[�x�����w�܍�ƁE��[�N���̎��`�I�����w�����x(1948�N���\)�ł́A�u�����͏����������������͂����̂ł��B���͕�ɕ�����Ă���܂����v�Ƃ���������ɂ���ĉ�ڂ���Ă��܂��B |

|

|

�������H�������܂�

|

����珺��(�Ȃ�) ����ׂ���ł�

|

|

|

|

|

����{�a�i���{�{�j�@�S4���̌�{�a������܂��B�@�S�āu�Z�g���v�Ə̂��A��������������ł��B

|

|

|

����O�E��l�{�{

|

���������ꂢ�ł���

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����v��

|

�����U�Q

|

|

���Z�g��Ђ̗�����������āA���ʂ���o�܂�

|

�����H��n��ƁA��C�u�Z�g��Љw�v�ł�

|

|

|

|

|

�H ���l���X�X ���吳8�N(1919)�ɕ��l�̕ĉ�����7�����X�܂��\�������Ƃ����l���X�X�̂͂��܂�ł��B�Z�g��Ђ̖�O�s�Ƃ��Ĕ��B���āA���݂ł�350���[�g���̏��X�X��120�X�܂��̓X������ł��܂��B3�A4�㑱���V�܂������A�����₱��ɂႭ�A���ǂ�A�������Ȃǂ̐��X�Ȃǂ͏Z�g�����Ƃ��ĎQ�w�q����e���܂�Ă��܂��B�����߂ɂ͏����ɐ��A�Ɠ����S���肤�C�x���g�u�͂����s�v����ÁB�Z�g��ЎQ�w�̂��݂₰���Ƃ��ăI�X�X���ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���S�[���I�@��C���u�Z�g��Љw�v�ł��B �@�A�낤���Ǝv���܂������E�E�E �@�@���������Z�g�܂ł����̂ŁA���̃R�[�X�iNo.033)�� �����܂��B |

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:12,099���@����:8.3km�@�ړ��K��:6�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|