|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.031�@�D��̃��b�h�J�[�y�b�g�E�O�x���� �`�ς��䂭�v�����i�[�h�̂��܂�����` |

|

|

�@ ���O�x���͒�������O�̐�h�؋����璷�x�ʂ܂ł̖�Qkm�A�䓰�ƍ�̂��傤�ǐ^���k�ɒʂ�A�u�D��̔w���v�ƌ����铹�ł��B �����ӂɂ͋ߑ㌚�z��̂̂������܂��������鋌�Ƃ��c��A���Z�̍����A��̓��C���Ȃǂ̓����I�Ȃ܂����A�Ȃ��Ă���A���̗��j�̒f�ʂ������邱�Ƃ��ł��܂��B�@�܂��K�x�ȓ����ƗΖL���ȊX�H�����A���̓s�S�Ƃ͎v���Ȃ��S�n�悢��Ԃݏo���Ă��܂��B ���ŋ߂ł̓v�����i�[�h�������i�߂��A�n��̐l�����ɂ��g�D�������オ�薣�̓A�b�v��ڎw�����l�X�Ȋ��������܂�Ă��܂��B�@����ȕς��䂭�O�x���̂��܂������Ă��������B |

|

|

�@�@ |

|

|

���O�x���̖��O�̗R�� �O�x���̖��O�͒��x��ɉ˂����Ă����O�x���ɗR�����Ă��܂��B�@ �D��Ɠ��V�������Ԓ��x���A�����A�S���̂R�̋��̒ʍs�ʂ����炷���Ƃ���u�O�x���v�Ɩ��t����ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�@�����̋����S���ɉ˂��ւ����钆�A�O�x�������͏��a32�N(1962)�ɒ��x��̖��ߗ��ĂœP�������܂Ŗؐ��������������ł��B |

|

|

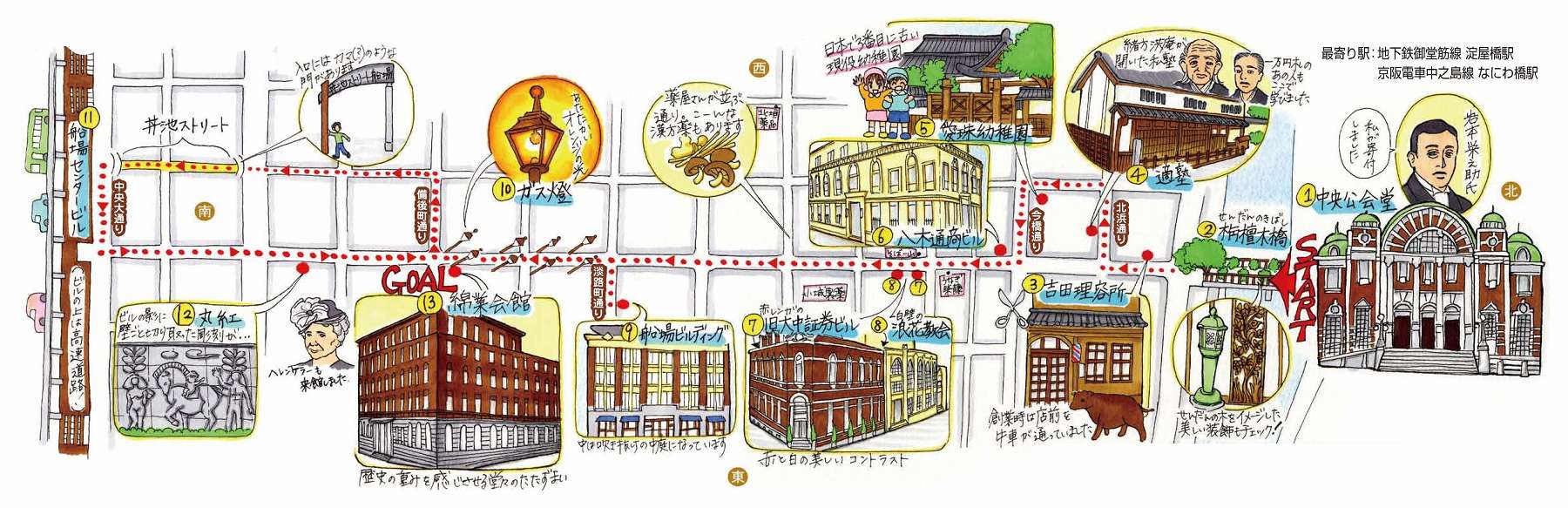

�����s�c�n���S�䓰�ؐ��u�������v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�����x���Ȃ��݂̗������ł��B�@���ɂ́u�͂��v�͖����A�݂�ȁu���v������c�ƌ������ǁA�\�L�́u��ǂ�͂��v |

|

|

|

|

|

���s�������X�g���[�g�E�E�E���Č����̂��ȁH

|

�����{�����V���}����

|

|

���̎^��/�{���V�@�D�y�̑�ʂ�����ɂ���O�l�̏�������������Ă��钤���Ɠ�����҂������ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �������

�������̓����ʂ��牮���̏������Ǝq���̑���������B����͏��Ƃ̐_�����L���[���ƉȊw�E�H�|�̐_�~�l���o�Ƃ����A1.7�����̍���������B���H�Ƃ��h���A�u���m�̃}���`�F�X�^�[�v�ƌĂꂽ���ݓ���(�吳7�N�E1918)�̑��̑z�����`����Ă���B |

|

|

�������̉����̏�ł�

|

�����i�͎g��Ȃ��f�W�^���Y�[���i����ς�掿�����j

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A ��h�؋�(����̂���) |

|

|

|

���]�ˎ��㏉���ɤ�����̑��≮�~���������Ԗk�l�Ƥ���˂̑����~�̂��钆�V���Ƃ̘A���̂��߂ɉ˂���ꂽ��^���Ȃǂʼn��x���˂��ւ����Ă��褌��݂̂��̂͏��a60�N(1985)�v�H����̋��l�߂ɐ�h�̖̑�����������Ƃ����O�̗R��� |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �g�c���e�� �����a5�N(1930)�ɊJ�Ƃ����V�܂̗����X�B�Q��ړX��̋g�c���Ⴓ��́A�u�J�Ɠ����̎O�x���͖ؑ��̉Ƃ����сA���Ԃ��ʂ��Ă����Ƃ����b���畷�����v�u�̂��炨�X�̏ꏊ�́g�y���x�ʎO�x���ؓ쉺���h�Ɛ������Ă����ł��v�ƌ��B���X�ɂ͊J�Ɠ������̂܂܂̃h�C�c���̋������ԁB |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �K�m �����w�ҁE��҂Ƃ��Ēm���鏏���^�����]�ˎ������ɑ��E�D��ɊJ�������w�̎��m�B����@�g�A�呺�v���Y�ȂǑ����̈�ނ�y�o�B���a39�N(1964)�A���������̏d�v�������Ɏw��B���݁A����w���Ǘ����Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ����(��������)�c�t�� ������13�N(1880)�ɑD��k���̘A������n�݁A��2 2 �N(1889)�ɑ��s�Ɉڊǂ��ꂽ�s���c�t���B���݂̉��ɂ͖���34�N(1901)�v�H�B�ʏ�̊w�Z���z�ł݂͂��Ȃ���a���Ƃ����錚�z�͋ɂ߂Ď��̍������̂ł���A���̓��X����p�͑n�ݎ҂ł���D�ꏤ�l�̎q�틳��ɂ�����S�ӋC��`���Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ���ؒʏ��r�� ���e���R�b�^�^�C�����������r���B�o�����̉��ɂ̓��A���_�[�͗l�̉���肪�A�܂������ɂ̓A���x�X�N�͗l���g���Ă���B�^�C���̔�������ۓI�����A�����w�ŗL���ȒC�����̐v�ŁA���ݎ�(�吳�V�N�E1918)�͐ԃ����K�̃r���������B���}���ɂ���ď��a4�N(1929)�ɉ��C�B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ���咆�،��r�� ���Ԃ������K�ɔ����A�������̉����̃R���g���X�g���������B���̃r���͖���45�N(1912)�ɐ����ی���Ђ̃I�t�B�X�Ƃ��Č��Ă�ꂽ���A���̌�،���ЁA���X�g�����A��������ƁA�`��ς��Ȃ���g���������Ă���B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �Q�ԋ��� ���|�C���e�b�h�A�[�`�̑����悭���Ă݂悤�B�X�e���h�O���X���݂����A�p�C�v�I���K�����݂���ꂽ��q���̒��ɁA�_�炩�Ȍ����~�蒍���悤�ɂȂ��Ă���B���j���͕����Ƃ͑ł��ĕς���ĐÂ��ȂЂƂƂ��B���̗�q�ɎQ������ƁA���̋���̂��炵�������\�ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �D��r���f�B���O �����̃r���͎O�x���؊g��(�吳14�N�E1925)���@�Ɍ��Ă�ꂽ�B�n����1�K�����]�l�b�g�̎��������Z��ŁA�Ԃ̏o����̂��߂ɁA���ɖ����K���~���ꂽ�������B���̃r���̖��͂́A1�K�̃p�e�B�I������B���������̗����ɂ́A�f�U�C���������Ȃǂ��ʂ���L�����݂����Ă���B |

|

|

|

|

|

�������ăr�b�N���|�� �O������͑z���ł��܂���

|

���������Ǝ��Ԃ�����Ă���悤�ȕ��͋C�ł���

|

|

|

|

|

�I �K�X�� ������19�N(2007)6��7���͎O�x���̋L�O�����B���̓��A���s���i�߂�O�x���v�����i�[�h�����̑�P�H�抮�����T�Ƃ��āA�吨�̐l����������钆�u�K�X���v�ɓ��肪�Ƃ����ꂽ�B���̃K�X���͒n����ƂȂǂ������A���E�I�v���_�N�g�f�U�C�i�[�̊쑽�r�V�����f�U�C����S�����Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�J �D��Z���^�[�r�� ��������ʂ�̐^�Ɍ����̃r�������グ��ƁA�r���S�̂ō������H���x���Ă��邱�Ƃ�������B�n���ɂ͒n���S���ʂ�A�܂�Ŏq���̍����������s�s�̑}�G�̂悤���B�����ɊԂɍ��킹�邽�߁A��������ׂ��ď��a45�N(1970)�Ɋ����B�@����́A���H�̐^�Ɍ����������Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�K �ۍg ���r���̐����ɁA�n�ɏ�����q���ɒj�������E�����������ׂ̂郌���[�t���ݒu����Ă���B����͒����ƌÉꒉ�Y���ɂ��u���܂�o�Â��сv�B�ۍg���{�كr���̕ǖʂɐ݂���ꂽ���̂��A�V�r���ւ̌��đւ��̍ہA�ǂ��Ɛ����ĕ~�n�̈�p�ɕۑ����ꂽ�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�L �ȋƉ�� ���O�x���̃����h�}�[�N�ł���A���Ă̑@�ۂ̂܂������ے�����r�����A���{�ȋƋ�y���̌����ł��邱�́u�ȋƉ�فv(���a6�N�v�H�A����15�N�d�v�������Ɏw��)�B�v�͓��{�ߑ㌚�z�̐��ғI�������ʂ��������z�Ɠn�Ӑ߂ŁA�Ⴋ���̑��쓡����v�ɂ�������Ă���B�O�ς̓A�����J���{�U�[���ƌĂ��l�������A�����͐��E�e������̂��q����◘�p����������̍D�݂ŕ�����I��ł��炦��悤�ɁA���܂��܂ȃf�U�C���l�����̗p����Ă���B�܂��ݔ��ʂł����������ː��ɂ���[�������Ȃ��ȂǁA��i�I�ȋZ�p���̗p����Ă���B�v�H��������e���̗v�l�����ق��A���ۉ�c�̏�Ƃ��Ă����p����Ă���B�J�ّ��X�ɂ́A���b�g�������c(�p�E�āE���Ȃǂ���Ȃ鍑�ۘA�����B���ϒ����c)�����ق��Ă���B(�������y���̂��ߓ��قł��܂���) |

|

|

|

|

|

|

|

|

���O�x���v�����i�[�h���� ���s���ǂɂ���āA�����g���Ɠd���n�����H�����i�߂��Ă���B�����I�Ȃ̂́A�n���ӌ�������J����A�����ŕܑ��̎d�l��X�H���̎��킪���߂��Ă��邱�Ƃ��B�����̃��g���ȃr���A�I�V�����Ȃ��X�A�����ăv�����i�[�h�ƃK�X���̃x�X�g�}�b�`�ŁA�O�x���͑��ň�Ԃ́u�����������v�ɂȂ邾�낤�B

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���������u��ؖ{���v����A��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���O�x���̗����ҒB �|����n���ʘH�̎O�x���p�l���W���| �����N�O�܂ŁA�O�x���͒n���̐l���^�N�V�[�̉^�]�肳�炢�����m��Ȃ��A�����ꂽ�ʂ肾�����B���̒ʂ肪�傫���ς�n�߂��̂́A�O�x���̖��͂ɋC�Â��������̐l�������o��A�܂��̖��͂Ɩ������悤�ɂȂ�������B���̃l�b�g���[�N���g����A���s�̃v�����i�[�h�������X�^�[�g���A�K�X������t����A�V�������X���ł��A�܂����傫���ω����n�߂��B����k�l�w���琼�ɉ��т�n���ʘH�ɂ́A�O�x���Ɋւ���Ă���l�������Љ��Ă���B�ǂ�Ȑl�������A��x�A���Ă݂ẮH ���E�E�E�Ə����Ă���̂ŁE�E�E����A���ɍs���܂����B

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:11,082���@����:7.5km�@�ړ��K��:6�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|