|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.030�@�[�z�W�W(����)�̍�̂܂������ �`������y�̐��n�E�[�z�u�ց` |

|

|

�@ �����m�̐���R��ʼnB�ق����̐l�E�����Ɨ��̒ˁA���Ă̐w�Ŏ��q���v�̊����������u���œ����ꂽ�^�c�K���̐�v�n�A���ɕa��œ|�ꂽ�o���E�����m�Ԃ̐⏥�n�E����(�����ނ�)�ȂǁA���X�̃h���}������y�̐��n�E�[�z�u������܂��B�W�W�ƋP���A�^���Ԃȗ[�z�ɏƂ炳��Ȃ���B |

|

|

�@�@ |

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �V�����w ��JR�����{�A���s�c�n���S�̉w�ŁA�w���̗R���͎l�V�����̗��̂��痈�Ă��܂��BJR�V�����w�́u�ߋE�̉w�S�I�v�ɑI��Ă��āA1���̕��Ϗ�Ԑl���͖�14���l(2008�N�x����)�ŁA�����JR�����{�̉w�ł͑�3�ʂł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�A �V�������� ������36�N(1903)�ɓV�����E�G�ő�5��������Ɣ�����J�Â���āA5�����̊��Ԓ��ɖ�540���l�ȏ�̊ό��q���W�܂�܂����B���̌�A1909�N�ɉ��Ւn�������u�V���E�v�ɁA�������u�V���������v�Ƃ��Đ������܂����B1915�N�ɂ͏��(����)�A����(���s)�Ɏ����ō���3�Ԗڂ̓V�������������J���B���݂ł������\����s�s�����ł��B�����ɂ́A�r��l�Y��6����s���̓����������Ă��܂��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ���s�����p�فE�c�� �����E�Z�F�Ɩ{�@�ŁA1936�N�ɔ��p�ٌ��݂�ړI�ɑ��s�Ɋ���܂����B����5���E�d�v������111�����܂ށA��8000�_�ȏ���̔��p�i���������Ă��܂��B�c��(������������)�́A����41�N(1908)�ɏ��쎡���q�ɂ���낳�ꂽ���{�뉀�ŁA���s�w�蕶�����ł��B |

|

|

|

|

|

�����s�����p��

|

���ʓV�t�������܂�

|

|

�@�@ |

|

|

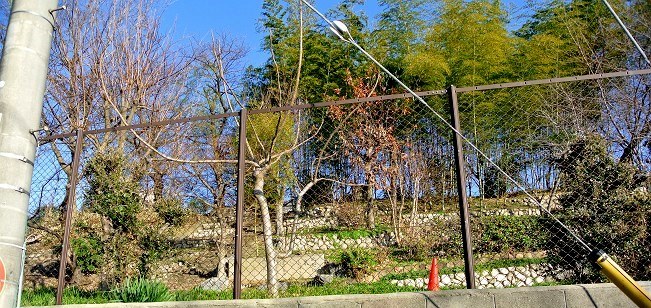

�C ���P�R�E�͒�r �����P�R�Õ��Ƃ����܂����A���@�����ł͏��ւ╘���m�F����Ă��܂���B����7�N(788)�ɘa�C�����C���͓��̎����ŏ㒬��n�̊J��Ɏ��s���܂������A���P�R�Ɖ͒�r�͂��̐Ւn�Ƃ�����������܂��B ���̐w�ł͓���ƍN�̖{�w���u����āA�L�b���̗E���E�^�c�K���Ƃ̌���n�ƂȂ�܂����B�{�w�Ղ̈�\�͂悭�c���Ă��āA�ƍN�{�w�̑䏊�̈ꕔ�Ȃǂ���������Ă��܂��B

|

|

|

�@ |

|

|

�D ��S�� ���������N(1185)�ɖ@�R��l���������J�����̂���S���̋N����ł��B�㔒�͖@�c���K��āA�@�R��l�ƂƂ��ɁA�[�z��q�ށu���z�ρv���C����ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B���������L���ł����A���z�Ƃł����錻�Z�E�E�������s���̐v�ɂ��S�ƃR���N���[�g�̎a�V�ȎR���m�����A��S���V�A�^�[��y�Ƃ����������ł��m���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

�����������ĉ��H �����t�Ƃ�������Ƃ��⍜���ӂ��A������ɂ��ăR���N���[�g��Z���~�b�N�X�Ȃǂɍ����āA����グ���܂��B �⍜�ŕ���������邱�Ƃɂ���āA�܂������⑰�́u���l�ɂȂ�v�u��������v�Ƃ����C�����ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B �������̒n���̐l�X���K��闝�R���悭������܂����B

��O�ɍ��ꂽ6�̂͐�Ђŏ����������߁A���݈�S���ɂ�7�̂�����Ă��܂��B�ł��V������13�������́A����9�N�`18�N�̔[��163,254�̂ɂ�蕽��19�N�ɍ���܂����B ��14���́A����19�N����28�N�܂ł̔[���ō��N(����29�N)�����\�肾�����ł��B

�܂��ŋ߂́A��������Ă�����A�C�Ȃǂւ̎U����]�ސl�������Ȃ��Ă��邻���ł��B��S���ɔ[����]�ސl�����݂���������̂́A���������V�����`�̖�����]�ސl��A�����Ȃ���̍w�����S�O����l�������Ă���Ƃ������������̂ł��傤�B |

|

|

���R��̐m�����ł��i���p�ق݂����Ȍ��㌚�z��)

|

���m�������ꌩ�A�����ɂ͌����܂���E�E�E�A�[�g�ł�

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

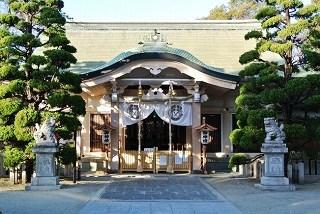

�E ���M��腖���(�����ۂ���������܂ǂ�) �������Ɛ����̋��ŁA�����F��̂����ł��B�u���@�ҁv�Ƃ������Đ������q�ƕ����牮�����_�����Ƃ����`��������܂��B�r���ۂ̓�a������A�����ڗ��w�ۏB���M�ҁx�̕���ŁA�a�C�������F�肷��l�X���悭�K��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

������

|

���������؏I�_����l�V��������Ɏ����ł�

|

|

�@ |

|

|

�F �����_�� �����Ă̐w�ő������낤�Ƒs��ɐ���ē������ɂ����^�c�K���̐�v�n�B���N�A������5��7���t�߂̋x���ɂ͈ԗ�̂��߂́u�K���܂�v���s���āA�K���̌̋��̒��쌧��c�s�̊W�҂�A���{�S������K���t�@�����K��܂��B

|

|

|

���ׂ��H�n(�Q��)��i���

|

���K�i��o��Ɩ{�a�Ɛ^�c�K�����̑�������܂�

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ������ �����i17�N(1640)�ɁA���s���R�̐��������������Č��Ă��܂����B���s���ŗB��̑�u�ʏo�̑�v��u�����̕���v�������Ƃ���܂��B�C���t���G���U�A�������̕����܁u���V����v�͓Ă��M���W�߂Ă��܂��B�܂��������t�߂͗��l���Ƃ����āA�V�������y��������y�l(���l)���Z��ł����y�n�ŁA���́u�N����v�̍�ȎҁE�ќA��̏o�g�n�ł�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

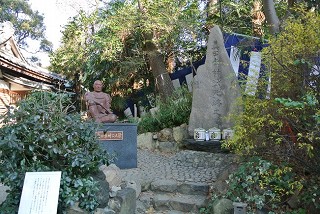

�H ������(�����w�@��) ���w�ےÖ����}��x�ɂ��`���ꂽ�Q�؈�̗����u�����v�ՂŁA�^�ӕ����A�\�ԎɈ��A�V�[�{���g�Ȃǂ��K��Ă��܂��B���\7�N(1694)9��26���ɂ͔o���E�����m�Ԃ��K��āu���H���s�l�Ȃ��ɏH�̕��v�u���H�͉��ŔN���_�ɒ��v�Ɖr��ł��܂��B�����̋��̔�����ɔm�Ԃ͓�䓰�ŋ}�������̂ŁA�������m�Ԑ⏥�̒n�ƂȂ�܂��B�����w���邳���͑�㐯���w�@�ɓd�b�\�K�v�ł��B(TEL06-6771-0737)

|

|

|

��������

|

|

|

|

|

|

�I �~���@(�V�s��) ���m�Ԃ̋��{�悪����܂��B�m�Ԃ̒�q�u�Ԗ�\�N�v�̎u���욱������19�N(1734)�Ɍ����������̂��A�V��3�N(1783)�ɕs���������Č����܂����B�ق��ɂ����y�����̑c�E�A�����y����]�ˎ���̌|�\�l�A���l�̕悪��������܂��B�S���m���Ă�����A���Ȃ��͊ԈႢ�Ȃ����w���m�I�H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�J ��]�_��(�^�C�K�[�X�_��) �����Â̐̂́A���̕ӂ�܂ő��p�������Ă��āA�u��]�v�Ƃ����n���͂��̖��c�ł��B�u���Ձv�̐_�ЂƂ��ėL���Ń^�C�K�[�X�t�@�����D���F��ł悭�K��܂��B�̂͗[�z�������Ȍi���n�ŁA�m�Ԃ��k���ʼnr�u���������Ɠ��͂�Ȃ����H�̕��v�̋���A�����ƒ����ɂȂ��u�S�i�̊K�i�v������܂��B���ۂ͉��i����̂��H �����Ȃ��珸���Ă݂܂��傤�I |

|

|

|

|

|

�������K�i�ł�

|

�������܂����B101�i�ł����@�E�E�E�@!?

|

|

���u���܃C�k�v����Ȃ��āu���܃g���v�炵��

|

���^�C�K�[�X�̗D���F��˂��E�E�E�Ӂ[��E�E�E

|

|

|

|

|

�K ������(��顉@) ���n���E���Ì��N(593)�B�������q���J�����l�V�����{��@�����˂ł��B���������͗����A�����сA�ƒ�~�����i���āA�����ʂ�A�j���̒������ɐ��߂Ă���܂��B���N6���A���ɍs����u�����܂�v�͑��̉čՂ�̂͂��߂ŁA�������̕�b���čs��͈ꌩ�̉��l������܂��B�܂�����(1597�N�ɖL�b�G�g���Č�)�͑��s���ŌÂ̖ؑ����z���ō��w��d�v�������ł��B

|

|

|

|

|

|

�����܂��܌�{���̌�J���ł���

|

�����w��d�v�������̑���(1597�N����)

|

|

|

|

|

|

|

|

�L �����Ɨ��� �������Ɨ��͊��q���㏉���̉̐l�ŁA������Ƃ�ƂƂ��Ɂw�V�Í��a�̏W�x�̐�҂̂P�l�ł��B���ƁA�����̕��m�̑䓪�ɐ���R�݁A�o�Ƃ��āA���z�ς�̓����ׂ��A���̒n�ɗ[�z�������т܂����B�u�_�肠��� ��g�̗��� �h�藈�� �g�̓������ �q�݂邩�ȁv�̉̂́A�[�z�P�u�Ƃ����n���̗R���ɂ��Ȃ�܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�M ��t�� ���u�P�v���[�̑�3�@���v��Ǝ��ɔ��������V�˓I�ȓV���w�ҁE���c�����̕悪����܂��B�����̒�q���u������v����������������ŁA���̒�q���u����{���C�`�n�S�}�v�������������ɔ\���h�ł��B�܂��]�ˎ������̕��l�ŁA���R�z�Ƃ��e�������A���{���E�̍ō���E�c�\���|�c�����n�ɖ����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�N ����� ���V���������1�B�u����v�Ƃ́u�ցv�̂��ƂŁA��̉����瓹�߂�ƁA�N�����ւɎ��Ă��邱�Ƃ��炻���Ă��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B����̂ڂ�Ɓu�����͊��X�Ɩ��͂�Ĕ������������Ă����v�ƁA�D�c��V���́w�̓s�x�̈�߂����܂ꂽ���w�肪����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�O ������ ���n������3�N(1663)�B�u�\�O�܂���v�̂����Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�u�\�O�܂���v�͍]�ˎ���̑�⏤�l�̐��l���ŁA���݂ł��Ղ�̓��ɂ͋����Łu�\�O�q�فv�������܂��B�����ɂ͍]�ˎ���̖���E�k�������̕悪����܂����A�����͒����̍ŐV���̎��Ö@�����āA���C���ŊJ�Ƃ��āA���ꂪ���������Ŗ�폤���Z�݂��āA���C�������{��̖�≮�X�ƂȂ�܂����B �T���Ȋ��҂���͔���ȑ�������A�n�����l����͑�������Ȃ������̂Łu����v�ƌĂ�܂����B���Łu�ԂЂ��v�A��˃}���K�̃u���b�N�W���b�N�̌��c(?)�Ƃ����܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�l�V�����[�z�u�v����A��܂����B |

|

|

|

�����̃R�[�X�͌��ǂ���������A�����Ă��Ċy���������悤�ȋC�����܂��B �܂��A�[�z�u�͖��O�̂Ƃ���₪�����A�s��̐^�Ƃ͎v���Ȃ����炢�Â��ŗ������������͋C�̏ꏊ�ł����B |

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:13,247���@����:9.0km�@�ړ��K��:25�K�@

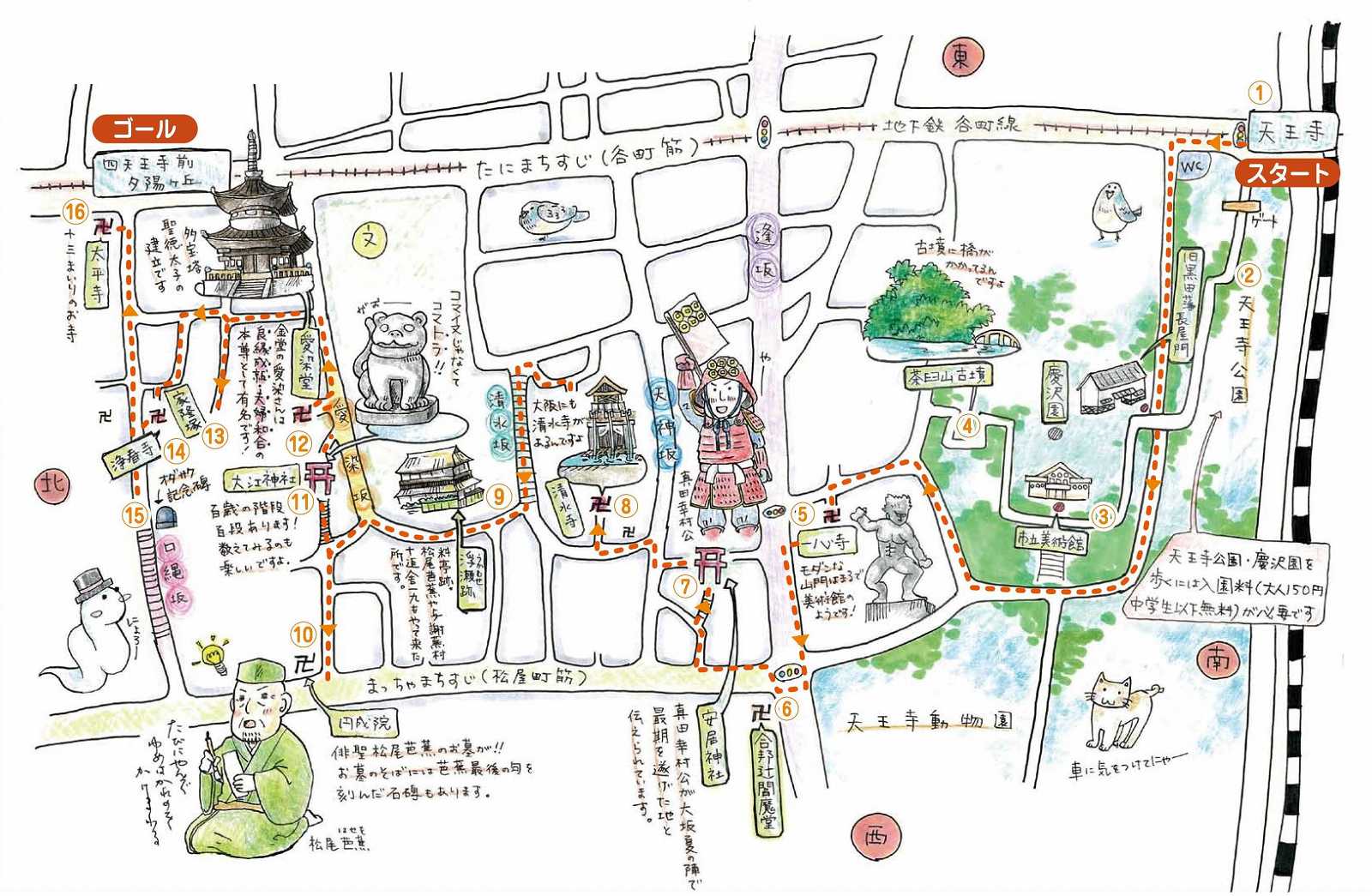

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|