|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.029�@��₪���R���c�F�����E�Z�F�������̉h�� �`���}�������g�y��Ղ��߂���Ȃ���` |

|

|

�@ ���]�ˎ�����{�͗L���̓��Y���ŁA���̓��̐��B�����ɒS���Ă����̂����ł��B�Z�F�Ƃ̃��[�c�ł���ł͓��{������̑e�����W�ς��A���B���A������ʂ����肩��L���C�O�֗A�o���Ă��܂����B���̈Ќ����_�Ԃ݂�Ƌ��ɁA���E�Ɍւ�鍡��������400�N�̎����ւĊ��鑾�}�������瑾�}����̓s�s�v����_�Ԃ݂܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

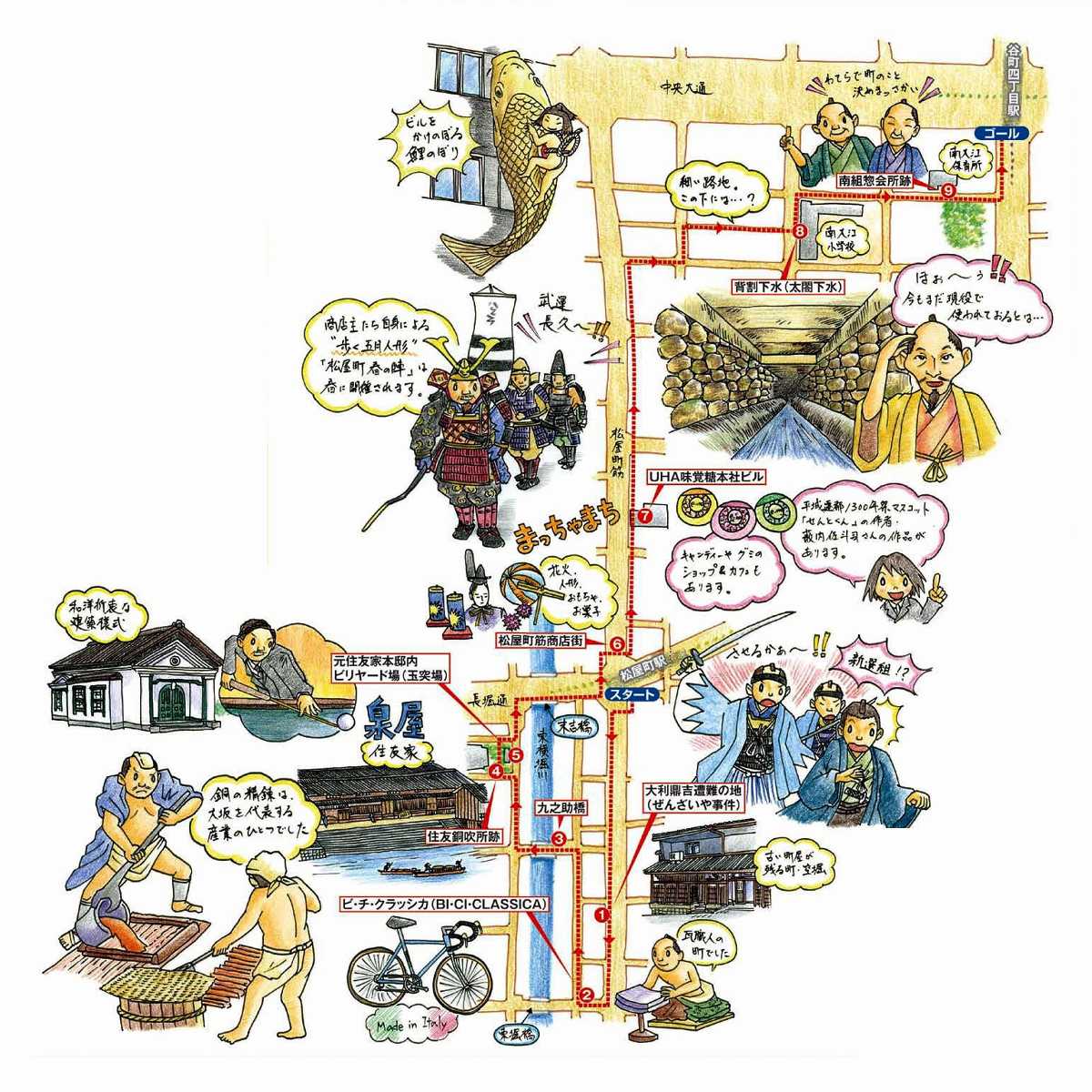

�����s�c�n���S���x�ߌ��Βn���u�������v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �嗘�C�g����̒n(�����⎖��)

���c�����N(1865)�A�y���˂�E�˂����Q�m����(�嗘�C�g�A�c�������A�勴�T�O�A�r�c����)���A���n�̂������E�Α������E�q��ɓ����Ă��܂����B�ނ�͑��s�X�ɉ�����A�������N�����v��𗧂ĂĂ��܂������A�����V�I�g���ԏ������̒J�����Y���@�m�B�����Y�͒J�O�\�Y�A���ؒ����Y�A�����\�Y��ƈꏏ�ɐΑ������P�����܂������A�قƂ�ǂ̘Q�m�����͊O�o���Œ��ɂ͐��E�q��Ƒ嗘�������炸�A���������E�q��͓��S�B2�K�ɂ����嗘�C�g��������������܂����B |

|

|

�@�@ |

|

|

�A �r�E�`�E�N���b�V�J(BI�ECI�ECLASSICA) ��80�N�ȏ�O�Ɍ��Ă�ꂽ�Ö��Ƃ����m�x�[�V�����B�r���e�[�W���̂̎��]�Ԃ�W��������{�ŗB��̃M�������[�ł��B�W������Ă��鎩�]��(�o�C�N)�̓C�^���A���̃��[�h�o�C�N�ŁA�C�^���A�E�l�̋Z�p�̍����������t���[����ׂ������i�ɂ܂Ŏ{���ꂽ�������f�U�C���͌����ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�����x��

�����̋��̗��j�͓����x��ɉ˂��鋴�̒��ł͂��Ȃ�V�����A��ꎟ�s�s�v�掖�ƂɊ�Â��A���h���ʁi���݂̓A�����J���̃��C���ʂ��[���b�p�ʂ�Ƃ��Ă��m���x������j���s���x�]�ʑ����Ƃ��Ċg���������ꂽ�ۂ́A���a11�N�i1936�j�ɍ|���A�[�`���Ƃ��ĉ˂����܂����B���̋����˂��������Ƃɂ��ʑ��Ƌ������{�̓��H�Ō���܂����B |

|

|

|

�����݂̋��́A����6�N�i1994�j�ɉ��C�������ꂽ���̂ŁA�����x��S�̂̌i�ςɔz����������ɂȂ��Ă���A�����̏Ɩ����Ȃǂ����g���ȕ��͋C�̎�鋴�ɂȂ��Ă��܂��B�@�@�@(���sHP) |

|

�@ |

|

|

�B ��V����

�������x��ɉ˂����Ă��܂��B�˂���ꂽ�����͕s�ڂł����A�]�ˎ��㏉���̌c���`�����N��(1648�`1661)�̊G�}�ɂ͊��ɕ`����Ă��܂��B���̐����͋�V�����ƌĂ�Ă��܂����B���̂�����ɂ͓��������n�߁A�������A�b�艮�Ȃǂ���������A�����⋴���́u��V���v���A����������������W�̐l�������m��܂��ڍׂ͕s���ł��B�����ł��������߁A���̒��𒆐S�ɒ��X����̎����ɂ���Ĉێ�����Ă��܂����B |

|

|

|

�����߂��ɂ͒W�H�����Y���q�Ƃ�������������A�V�����̌d�����ꌚ��(��l�̗͂ŕ�[)�����Ƃ����Ă��܂��B

���������̊������̒����̗R���́A���闎���A����Ƃ̌�p���t�E�����@���q�傪���̒n��^�����A��X�A�����������Ƃɂ��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �Z�F��������

���]�ˎ���̑��ɂ͐������̓��֘A�Ǝ҂��W�����Ă��܂����B�����B�͑��̊�Y�ƂŁA���{�̐��Y�ʂ̖�1/3����Ő��B���Ă��܂����B���̋Z�p�͂����ɍ����A���̏��x��99%�ɂ܂Ő��B���邱�Ƃ��o���܂����B��≮�╽�쉮�ȂǗL�͂ȋƎ҂����܂������A���ł��ő�K�͂��ւ����̂���(�Z�F��)�ŁA���n�ɂ͏Z�F�Ƃ̓X�܂�Z��Ȃǂ��אڂ��Ă��܂����B |

|

|

|

���́A���a9�N(1623)�ɑ��E���W�H���ɓ��������J�݁B���i13�N(1636)�ɒ��x�Ɉړ]�B���̌�~�n���g�����āA���\3�N(1690)�ɂ͖{�X�E��������n�Ɉړ]���A��������܂ő����܂����B�Z�F�������ɂ́A�����̖��{������I�����_�l���悭���@�ɖK�ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ���Z�F�Ɩ{�@���r�����[�h��(�ʓˏ�)

������9�N(1876)�ɓ��������p�~���ꂽ��A�~�n�͏Z�F�Ƃ̓@��ƂȂ�܂����B����12�N(1879)�ɂ͗m�ق�뉀�������A�r�����[�h��͂��̓����Ɍ��Ă��܂����B�����J�����ɑ���������u�[�m���l���v�ŁA�r�����[�h�ꌺ�ւ̃A�[�`��~������͗m���ł����A�ǂ͓y������A�����͊������ŁA�m���Ƙa���Ƃ����݂��Ă��܂��B |

|

|

|

������25�N(1892)�ȑO�̌��z�ƍl�����Ă���A�Ɨ������̃r�����[�h��Ƃ��ẮA�킪���ŌÂ̂��̂ł��B���Ȃ݂ɓ��{�Ƀr�����[�h���`������̂�1800�N��ō]�ˎ���ɃI�����_���璷��o���ɏ㗤���܂����B���݂̃|�P�b�g�r�����[�h��1900�N���ɃA�����J����`��������̂ŁA��������̓|�P�b�g�̖����r�����[�h��ł����B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�����g��(�����悵��) |

|

|

|

|

|

�����g���́A��ؖf�ՂŊ�������̍������g�����q�傪�˂����ƌ����`�����Ă���A���̖��g�Ƃ̕ʓ@�����̐��l�ɂ������Ƃ������Ă��܂��B �]�ˎ���̖��g���͒����ŁA���̒��X���ы��ɂ���Ĉێ�����Ă��܂����B

�����g���͖���43�N�A�s�d��3�����̎��ƂŁA�|���ɂȂ�A���̌�A��ꎟ�s�s�v�掖�Ƃɂ���ăR���N���[�g���̃A�[�`�����˂����܂����B�אڂ������x��̈��ȋ��Ɠ����f�U�C���ɂȂ��Ă���A���ꐫ�̂��镗�i������Ă��܂����B�@���A���x�삪���ߗ��Ă��Ƃ��A�g������č����Ɏ����Ă��܂��B�@�@(���sHP) |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E �������؏��X�X

���������̓�k��1km�ɂ킽�鏤�X�X�ł��B�L���ȂЂȐl�`�X���͂��߁A��������A�ʉَq�A�ԉA�a���Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ނ̖≮����X��100���ȏ����ł���A���ɂ́A�n��100�N����V�܂�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

�����̂Łu�܂�����܂��v�Ƃ������A�Ƃ���5���O�ɂȂ�ƌ܌��l�`�����߂�l�����ň�ꂩ����A�ŋ߂ł͊O���l�ό��q�̎p�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B5���ɂ͎���b�h�𒅂Ă̕��ҍs������b�h�����E���ԂƎ�����Ƃ��������X�X�U���̍Â��Ȃǂ��J�Â���Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�F UHA���o���{�Ѓr�� �����a24�N(1949)�ݗ��B�r����2�K�ɂ͎��Џ��i������ł���T�e���C�g�V���b�v������܂�(�T�e���C�g�V���b�v�̉c�Ƃ͕����̂ߑO9���`�ߌ�6���܂�)�B 2�K���r�[�ɂ͕���J�s1300�N�L�O���Ƃ̃}�X�R�b�g�����Ƃ���𐧍삵�����s�o�g�̒����ƁE�������l�i����̍�i�������W������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

����K�ɂ́ucagi de reves �L���M �h ���[�u�v �Ƃ����`���R���[�g��������܂��B |

|

|

|

|

|

����K�ɂ́uUHA���o���̃T�e���C�g�V���b�v�v������܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �w������(���}����)

���L�b�G�g�͑���z��ƂƂ��ɏ㒬�E�D��̊J���ɂ����g�݁A��������o�鉺����r�����邽�߂̉����a�����܂����B����Ɍ����������������Ɍ�Ղ̖ڂ̂悤�ɓ��H�𑖂点�A���̓��H�ɖʂ��������̔w��(����)�ɉ����a���@��A�����w������(���}����)�ƌĂт܂����B |

|

|

|

�������̑��́A���̔w������(���}����)�ɋ��܂ꂽ��40��(72���[�g��)�l���̋�悪�A������̊�{�ƂȂ�܂����B�����͍L���Ƃ���ŕ���3.6���[�g���A������2���[�g���Ƃ����܂��B

�����Ƃ��ƑS�̂͊J���ł��������H�����f����ꏊ�ł͐ΊW���݂����Ă��܂����B�G�g�̎��ォ��420�N�ȏ�̍Ό����o���܂����A������20�L���ȏ�ɂ킽��A�����Ŏg�p����Ă��܂��B |

|

���E�́u�̂�����?�v���瑾�}�����������悤�ɂȂ��Ă���̂ł��傤���A�A�N�����̗Ɠ����̐��H�Łc ���� �݁E���E�ȁE���E�I�I

|

|

|

�����ׂ̍��H�n�̉��ɑ��}����������Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

�H ��g�y���

���]�ˎ���A���̎s���͖��{�̔h��������⒬��s�x�z�̂��Ƃɖk�g�A��g�A�V���g�̎O�g�ɕ�����A���̂��đ��O���ƌĂ�Ă��܂����B�k�g�E��g�͌��݂̒�����̖{���ʂ����Ƃ����k�ɂ�����A�V���g�͖k��̑��V���{�𒆐S�Ƃ����т������܂��B�܂��O���̒�����600����620�̊Ԃő������J��Ԃ��A�V��2�N(1782)�ȍ~�A�����܂ł�620��(�k�g250�A��g261�A�V���g109)�������Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

���O���̑g�ɂ͂�����x�̎������F�߂��A���̍s����S�����邽�߁A���l�̒�����I�ꂽ�y�N��B�����Ԃőy��ɋl�߁A�����g�D�ɂ͒��N���y�オ������S�����܂����B�܂��A��⒬��s���̂��ƁA�N�v�̎�藧�Ă₨�G��̓`�B�����A���N��̔C���A�Ώ����̐l���̎w���ȂǁA���݂̎i�@�A���h�A�x�@�Ȃǂ̋Ɩ��𑍍��I�ɒS���Ă��܂����B |

|

|

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�J���l���ځv����A��܂����B |

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:13,967���@����:10.2km�@�ړ��K��:18�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|