|

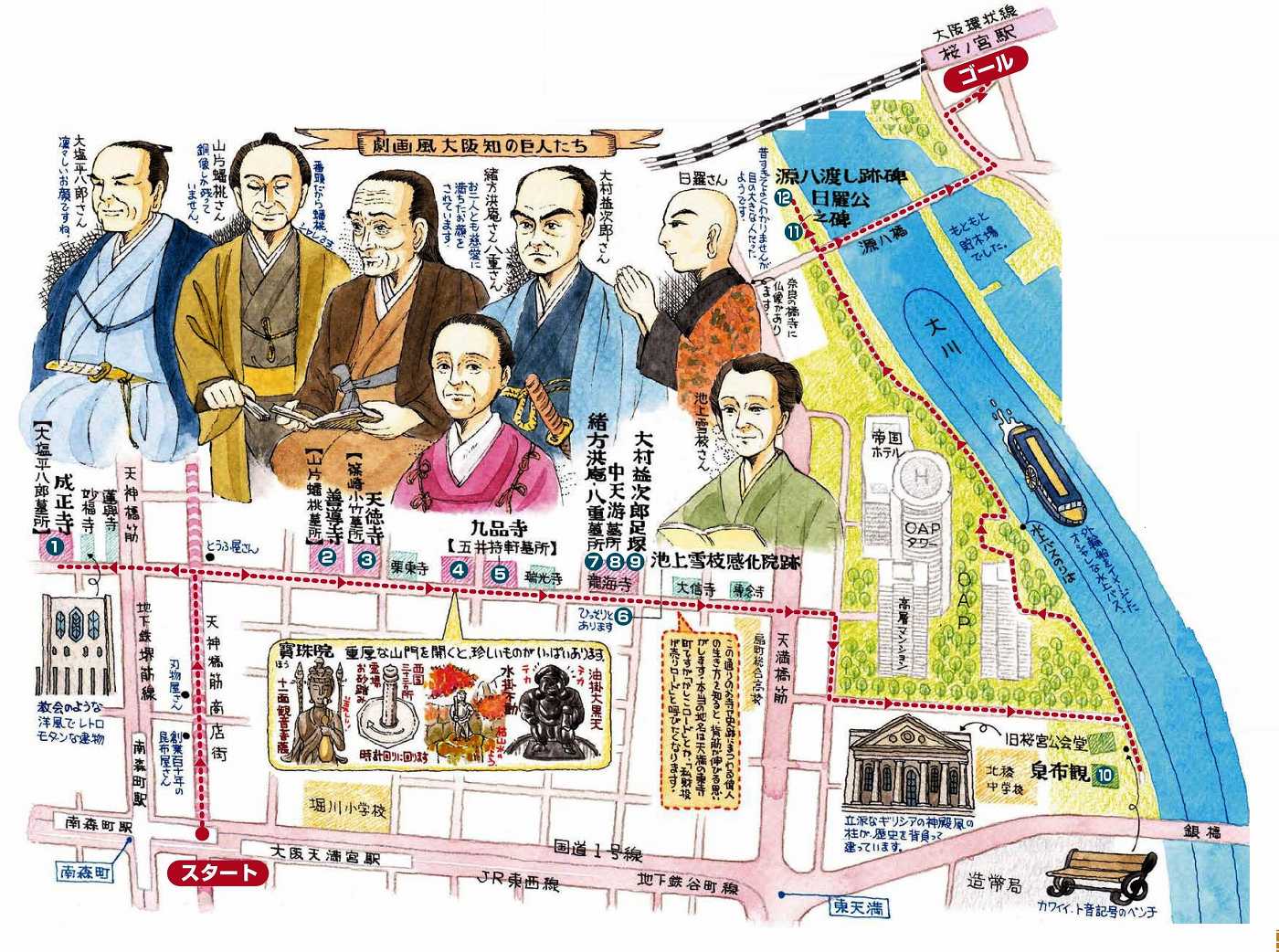

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.028�@����ɖ|�M���ꂽ���̒m�̋��l���� �`�R��崓��Ə����^���Ƒ呺�v���Y�Ɓ` |

|

|

�@ �����̕ӂ�͏G�g�̓s�s�����Ɏn�܂�A���̐w��ɏ����������s�X�n�����Ŏ��@���W�߂��n��Łu�V�������v�Ƃ��Ă�A�����\����̐l�B�������������Ă��܂��B����ɖ|�M����Ȃ�����A�l�X�̂��߁A�����̂��߂ɁA����̐l�����|�����̐l�����̈�u�������Ă��������B |

|

|

�@�@ |

|

|

�����s�c�n���S�J�����u��X���v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

���V�_���؏��X�X

|

������H�E�E�E�����Ȃ�ł��B�@�u������(���@�@)�v

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �������y�剖�����Y�揊�z ���c��9�N(1604)�n���B�剖�����Y�E�i�V���e�q�̕悪����܂��B |

|

|

|

�������Y(1793�`1837)�͑�⒬��s���̗^�͂����w�҂ƂȂ�A�u�m�s����v�������ɂ������m�E���S�����J���܂����B�V�ۂ̑�Q�[�ő�⏎������������ƁA�������Ȃ������ċ~�ς��{���A��s���ɉ��P�����߂����������A���ɓV��8�N(1837)�A��l�ƂƂ��Ɍ��N(�剖�̗�)�B�킸�������ŗ��͒��߂��A���S�����剖�e�q����40����ɐ����ꏊ���͂���Ď������܂����B��������⏎�����~�����Ƃ����`�l�Ƃ��đ��h����A��ɂ͍����₦�邱�ƂȂ��Ԃ��������Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �P�����y�R��崓�(��Ƃ�)�揊�z �����\3�N(1594)�n���B���l�w�ҁE�R��崓�(1748�`1821)�̕悪����܂��B

���R��崓��͗��֏��E�����̔ԓ��ő喼�݂��Ő�������煘r�o�c�҂ł����A���������z���đ��w���̑�x���܂����B�����͓V���A�n���A�_��A���A���x�A�o�ρA�o�_�A�G���A�ْ[�A���S�A�G�_���琬��S�Ȏ��T�ŁA�ԓ��Ƃ��Ă̏G��씲�Ȍo�ϗ��_��W�J����Ɠ����ɁA�ߑ㐼����w�̌��p�A�n�����A�w���{���I�x�̔ے�A���M���M�̔r���A���_�_�Ȃǂ�W�J���āA�]�ˎ���̏����Ƃ͎v���Ȃ��A�ߑ�I�A�Ȋw�I�A�����I�Ȏv�l�������܂��B |

|

|

|

�����܂�̓Ƒn���ŏo�ł͂���܂���ł������A40���ȏ�̎ʖ{���������Ă���̂ŁA�L����⏎���ɓǂ܂ꂽ�Ǝv���܂��B�g�c���A�������]�����A���\�A�̉Ȋw�A�J�f�~�[�̓t�H�C�G���o�b�n�̎��R�Ȋw�I�B���_�ƕ���Łu�����B���_�̐��I����v�ƌ��܁B���E�I�ȑ咘�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

���u�n���Ȃ� �Ɋy���Ȃ� ����Ȃ� �������镨�͐l�Ɩ����v�u�_�� ���������Ȃ� ���̒��� ��s�v�c�� ���Ƃ͗P�Ȃ��v�������ł��B |

|

�@�@ |

|

|

�B �V�����y�菬�|(���傤����)�揊�z ���V�����N(1573)�ɑ������̑m�E�G�_���n���B��ҁE���Ƃ̎菬�|(1781�`1851)�̕悪����܂��B ���|��9�Ŏ�O���̎��m�E�~�ԎЂɓ���B�O���Ɍ�p���Ȃ������̂ŗ{�q�ƂȂ�܂����B�ꎞ���͗��R�z�Ɋ�������č]�˂ɏo�z���Ď�q�w�҂ɓ]�����܂����A���̌�A�O���Ƙa�����Ĕ~�ԎЂ��p���B�����ŎЌ��D���Ȑ��i�ŁA�~�ԎЂ͑��ōł��L���ȏm�ƂȂ�A�剺����1500�����z�����Ƃ����܂��B

|

|

|

���܂��w�҂Ɏ����킸�~�����I���A���r�Ƃɏo���肵�Ď�l�E�P�E�q��ɘ_��̍u�߂�����ȂǁA�u�w�Ғ��̍��r�v�Ƃ��Ă�܂����B�����ɂ͎�O�����|�A(���|�̗{�q)�̕�Ȃǂ�����܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�C ����@ �����`�ɂ��O�@��t���V��2�N(825)�ɔ@�ӎ�@�������B��q�̌��b��l�����@�ɉ��߂��Ƃ����܂��B�������^�������̏Z�E�E�b���@��Ɗw�F�ʼn��쌳�N(901)�A��ɕ{���J�̐܂ɗ������܂����B���O���̏\��ʊϐ�����F��ʌo��[�߁A�V�_�M�̎��@�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B���������|�单�V������܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ��i��(���ق�)�y�܈䎝��(����������) �揊�z �����`�ł͍s��̊J��ł��B�����Ɏ�w�ҁE�܈䎝��(1641�`1721)�̕悪����܂��B

|

|

|

�������͑��܂�ŏ��߂͈�Ƃ��u���܂������A���鏗�����҂̐f�f�~�X�Ŏ��ӂ��Ď�w�ɓ]���܂����B�k�牮���ŏm���J���A�l��(�w��w�x�w���f�x�w�_��x�w�Ўq�x)�ɑł����̂Łu�l���������v�ƌĂ�܂����B�ӔN�͉��͕Ӓ���(1627�`1686)�ɍ��w���w��Łw�Z�����{�I�x���Ă��܂��B�܂������̎O�j�E���F�͒����K���ɏ�����ĉ������̋����ƂȂ�A�K���̎q�̒|�R�Ɨ����́A���F�̌O�����ĉ��������t�������x���܂����B���̒m�̌n�����玝���͑��̒��l�w��̊J��҂ƌ����܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�E �r���}�����@�� ���r���}(1826�`1891)�͖����`�����̎Љ�ƉƂł��B�c�������狶�́E�a�̂��r�V�ˏ����ŁA7����20�N�ԁA���s�̋߉q�Ƃɗa�����܂����B�Éi5�N(1852)�Ɍ�������5�j2���Ɍb�܂�܂������A�v�������Ɏ��s�B��}�͈Պw�Ő������x���܂����B

���Պw�Ő������̐������҂̘b���A�����ېV�ɂ��Љ����n���A�Ƒ����U�Ȃǂ����N��s��ƍ߂�ł���Ǝ����B�����Ŗ���16�N(1883)��S���̎���ɐ_���F�����Ɗ����@��ݗ����܂����B���ꂪ���{���̎����̎����x���{�݂ŁA��}���u���N�X�����Ƃ̕�v�u���N�����̕�v�Ə̂����R���ł��B�s����̂Ȃ����N��������������ĕ�����T������A�����𓊂��ē����A���s�����X�e�b�L��m�P�̕��A�Ό��̐����Ȃǂ̐E�Ƌ�������{�B |

|

|

|

����}�v��̖���26�N(1893)�ɕ�����܂������A��}�̋Ɛт͎Љ�ƂɌg��鐔�����̐l�X�ɑ���ȉe����^���Ă��܂��B�u�N��������Ƃ��̂܂ޘV�̐g�̂킯������ʂ��Ƃ̗t�݂̂��v�������ł��B |

|

�@ |

|

|

�F �����^������d�揊 �����C���ɂ���܂��B�����^��(1810�`1863)�́u���{�ߑ��w�̕��v�ƌĂ�A���V���̎��m�E�v�X�֏m�ɓ���B�]�˂Ⓑ��ł��w�сA�A���A��҂̐�y�E����S�L�̖��E���d�ƌ�������6�j7�����������܂����B��ƁE���w�m�̓K�X�֏m(�K�m)���J���A���V�@�g�A���{�����A�呺�v���Y�Ȃ��B�X����l�ނ�y�o�B�w�K�ɑ��Ă͌��i�ł������������ɂœ{��������Ƃ��Ȃ��A�@�g�́u�ނ܂�Ɍ��鍂���̌N�q�v�ƋL���Ă��܂��B

|

|

|

|

�����{�̗v���ō]�˂ɏo�d���ď��R�̎���̒n�ʂ܂������\�����A�������܂����B�^���̕�Ɋ��Y���悤�ɂ���̂��ȁE���d�̕�ł��B���d��1000�l�ȏ�Ƃ�����K�m���B�̖ʓ|���݂��l���ŁA�@�g�́u�킽���̂���������̂悤�Ȑl�v�u���ɍ��������v�Ɖ�z���Ă��܂��B���d�̑��V�ɂ͖�2000�l���Q�A����̐擪�����{���ɓ��B���Ă��A2�L���ȏ㗣�ꂽ�k�l�̎���甪�d�̊��͏o�Ă��Ȃ������Ƃ����܂��B |

|

�@ |

|

|

�G ���V���揊�A�H �呺�v���Y���� �����C���ɂ���܂��B���V��(1783�`1835)�͈�w�ҁE���w�҂ŁA���{���̖ڂ̌��w�@�\�ɂ��Ă̊w�p���w���w����x�����l���ł��B��������Ƃ������w�ɔM�S�ŁA�f�@�͍Ȃ���(��������҂ł���)�ɔC��������ŁA���{�@�g�̗��w�m�E�N�����ɓ��m�B������v�X�֏m�Ƃ������w�m���J���A���̖剺���������^���ł��B |

|

|

|

���呺�v���Y(1824�`1869)�͓K�m�̏m���ŁA�����œ������m���w�m�����䗬�ɃA�����W�B���B�˂̌R���ƂƂ��ĕ�C�푈���w������ƘA��A�����āA�V�˓I�ȍ˔\�����܂����B����������2�N(1869)�Ɏh�q�ɏP���A���̏�����s���ǂƂȂ�A���Ɏ���܂����B�u�ؒf���������^���搶�̕�T�ɖ��߂ė~�����v�ƈ⌾�������߁A�����v�Ȃ̕�n�ׂɑ��˂�����܂����B |

|

�@ |

|

|

�����̒ʂ�̂����ŁA�j�Ղɂ܂��̐l�̐�������m��ƁA�w���L�т�v�������܂��B���̒ʂ�̒n���́u�������v�ł����A�u���������[�h�v�Ƃ��u�����������胍�[�h�v�ƌĂт����Ȃ�܂��B |

|

|

|

|

|

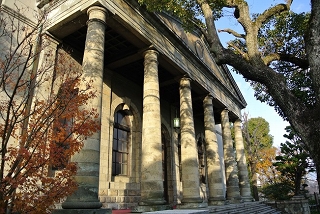

�I ��z��

������4�N(1871)�ɑ�����(������)�̉��ڏ��Ƃ��Č��݁B�v�҂͉p���l�Z�t�g�[�}�X�E�E�H�[�g���X�ŁA��������Ƀx�����_�菄�炷�x�����_�E�R���j�A���`���ŁA����������ŌÂ̗m�����z�ł��B�����V�c���s�K���A�ݕ����Ӗ�����u��z�v�ƁA�ق��Ӗ�����u�ρv�����z�ςƖ������܂����B���a31�N(1956)�A���̏d�v�������w��B |

|

|

�������V�c���������������E�E�E�Ƃ�����H

|

����: ��z�ρ@�E:�����{���

|

|

�������{����͑��s�k��̑�쉈���ɂ���A������(��:������)�̋���ݕ��������̐��ʌ��ւ��ڒz�ۑ��������z���B���w��̏d�v�������B�אڂ����z�ςƂƂ��ɁA�����̋ߑ㌚�z�Ƃ��ẮA���{�ōł��Â����̂̂ЂƂB (Wikipedia) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����{��

|

|

|

�����

|

�����[:�}���V�����A����:OAP�A�E:�鍑�z�e��

|

|

��LED�d���������ς��E�E�E����Y�킾�낤�Ȃ�

|

��OAP�` (����o�X��~��)

|

|

|

|

|

|

|

|

�J �������V��

|

|

|

������(�H�`583)�͔��̐l�ł����A�S�ςɓn���ē��{�ƕS�ς̗F�D�ɓw�߁A�S�ω�����ʒB���Ƃ��������ʂ�^���ďd�p���܂����B�w���{���I�x�q�B12�N( 583) �̏��ɂ��ƁA�q�B�V�c�̗v���œ��{�ɋA�����A���N���������t�サ�܂������A���̓��e���S�ςɕs���v���y�ڂ����̂ł��������߁A���N12���ɕS�ϐl�ɂ���ĈÎE����܂����B�قœ�g���S���ȋu�ɖ�������܂������A���̕揊�����n�ł���Ƃ����܂��B |

|

|

|

|

|

�K �����n���Ք� |

|

|

|

���V���������ƑΊ݂̓����S���쑺�����ԓn���ł��B�n�n�͕s���ł����A���\���̋L�^������A���a11�N(1936)�Ɍ��������ˋ������܂Ŋ��܂����B�n���̓��ɂ͒���̔~�т�����A�єn�Ő��܂ꂽ�o�l�E�^�ӕ������u�������킽��Ĕ~�̎傩�ȁv�̋���c���Ă��܂��B |

|

|

|

|

��������

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��JR����u���m�{�v����A��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����: 9,919���@����:7.6km�@�ړ��K��:9�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|