|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.027�@�����E�╨�� �`���͒����̐l���B������賎q���˂�ꂴ��܂��` |

|

|

�@ �������E�G�͍F���V�c�̓�g�����L��{�̋����Ƃ����`��������A�Ñォ��h���č��������u����܂����B���^�̋T���X���A���^�̗���Ƃ��ʂ��A�]�ˎ���͐������̗��l���s�������܂����B����10�N(�����N��1030�N)�ݖ��̒��N������L���Ă���ߖ�����A��̗R����������ˁA�`�l�E����o�\�Y�̕悩��A�l���`���ŗL���Ȓ������܂ŁA�m��ꂴ�钷��������ǂ����B |

|

|

�@�@ |

|

|

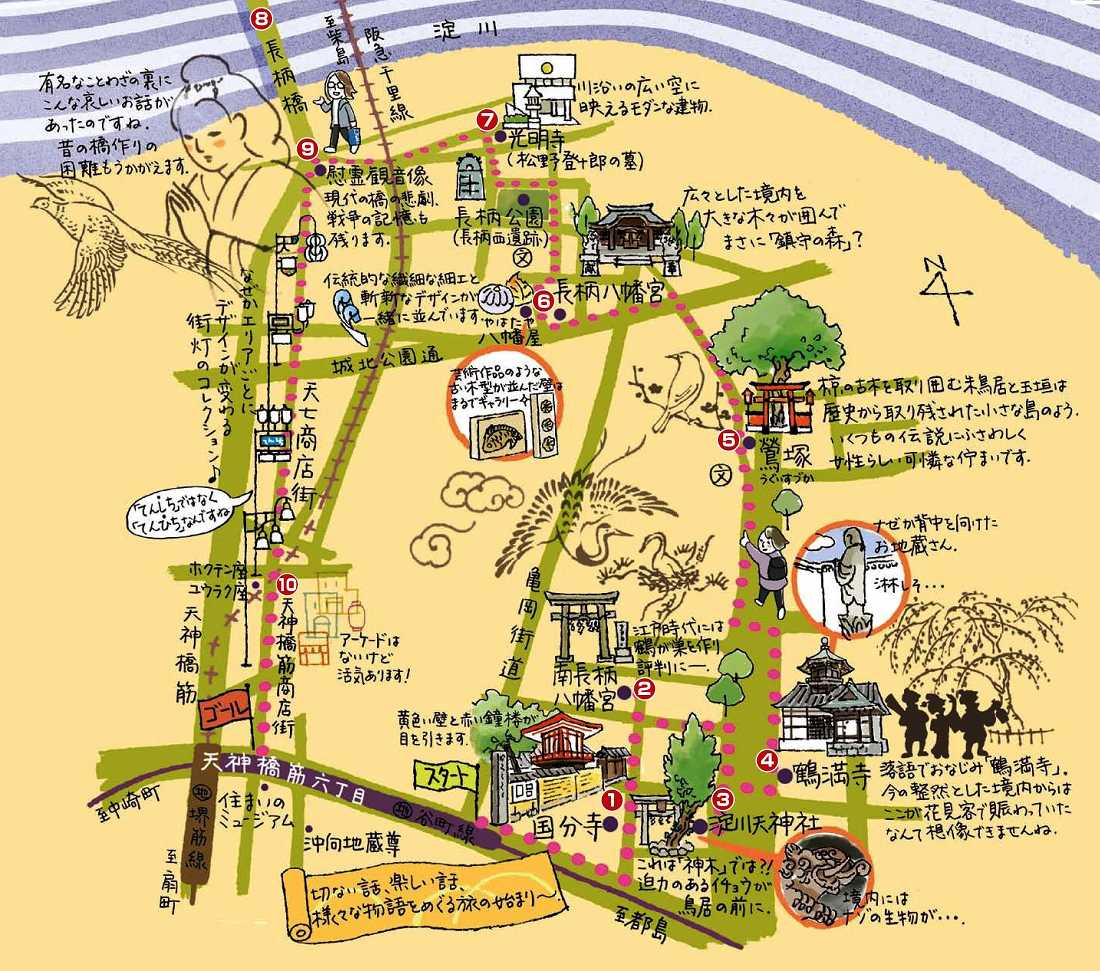

�����s�c�n���S�J�����u�V�_���ؘZ���ځv����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ ������ ���Ė��V�c����̍F���V�c�̕����F�邽�߂ɁA�Ė��V�c5�N(659)�A�m�E�����ɖ����Ē����L��{�����Ɉ�F���������āu�������v�Ə̂����̂��n�܂�Ƃ����܂��B�V��13�N(741)�ɐ����V�c�ɂ���āu�ꍑ�ꎛ�v�̍������n���̏ق����z�����Ɓu�ےÔV���������v(�������l�V���썑�V��)�ƂȂ�܂����B

�������͍������͑m20�l�A�����͓�m10�l��u���A�����ƕ���ŁA���̍��ő�̌��z���ł���̂���ł���(��a���̓��厛�A�@�؎��͑S���̍������A�����̑��{�R�ł�)�B���Ă̐w������P�̐�Ђɑ����A���݂̏��a�����͏��a40�N(1965)�ɗ��c���ꂽ���̂ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �쒷�������{ �������͋ߐ����疾�������ɂ����Ă͖k�������Ɠ쒷�����Ƃɕ�����Ă��āA���{�͓쒷���̎��_�ł��B�������܂ł͌��݂̒ߖ��������ɂ������Ɠ`�����Ă��܂��B���������͌��݂͒c�n�ł����A�ȑO�͂����ɓy�炪����A���������ɓ����͍��������̂ł����B�{���͒������B�̖k������(�����ʂ̗v��)�ɂ����āA��Ɍ������Ĕq�ސ_�Ђ������Ɛ�������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ����V�_�� |

|

|

|

�����������̎��_�ł��B�]�˒������s�́w�Q�؉��Ð}�x�ɂ��L�ڂ���A�Δ�ɂ͓V��10�N(738)�A�s��K�ꂽ�ۂɊJ��̎��_�Ƃ��ēV��������J���āu�V�_�Ёv�Ə̂����Ƃ���܂��B

�����݂̐_�a(��������)�͖���43�N(1910)�ɒ�����(�������)�̎Гa�������̂ŁA���۔N��(1716�`1736)�̌��z�Ɛ�������Ă��܂��B���ɂ����a(1764�`1772)����(1789�`1801)���̐Γ��Ă╶��8�N(1811)�̐����Ȃǂ�����܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�������炵���Ȃ������ł����E�E�E�����T�� |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �ߖ���(�����܂�) ���ޗǎ���ɑ�a�őn������A���3�N(1753)�ɓ����̍����E��c�@�E�q��̔���ɂ���Č��ݒn�Ɉړ]���Ă����Ƃ����܂��B���̖����ŗL���ł������A����18�N(1885)�̗����^���Ō͎����Ă��܂��B�ߖ����̒ޏ��͑���10�N(�����N���B1030�N)�ݖ��̒��N�����ŁA���펞�㏉���̖��i�Ƃ��č��w��̏d�v�������ł��B�n���̌o�܂͕s���ł����A���B�˂̓y�؍H�����ɔ�������A��i����܂����B���ɂ����q���㖖�̍�Ƃ������ω��摜(���{�L�`������)������܂��B�������u�ߖ����v�̕���Ƃ��Ă��L���ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ���

���勝3�N(1686)�ݖ��̌ܗ֓�������܂��B���Ă͕��u�������ƍl�����Ă��܂����A�N�̂��̂��͕s���ł��B�n���ł́u�����̒��҂̖�������ŁA�߂��݂̗]��Ɍ��ǂ��悤�Ɏ��̂Œ˂�������v�u�F���V�c�̏��������̕�Ƃ��č��ꂽ�v�u���U�ɂȂ���K�����n�ɗ��ďt�������������疼�Â���ꂽ�v�Ƃ������`��������܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ���������{ |

|

|

|

���i�m4�N(1296)�ɐΐ��������{���犩�������J���A�c��15�N(1610)�ɕЋˊ������{�a�E���a�E�q�a�����z�����Ƃ����܂��B�����������̐�p�̘E�ŕ�[�����n�Ԛ��q�́A�u�������v�u�L�^�̗��h�v�̑c�Ƃ����A���銮�����j���ĕ�[���������́A�G�g���傢�Ɋ�Ƃ����܂��B�čՂł͎��q�����o�܂����A���Ԃ͎��n�����A��Ԃ͐ۏB�n�Ԛ��q��[�ɂ��킹�āA�P�x������Ȃ��狫�����������܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

���t�߂ɂ́u�Ȃɂ�̓��v������܂���

|

|

|

�@ |

|

|

�F ������ ���i��14�N(1517) �ɘ@�@��l�̒���q�̘@�t�����������Ɠ`����Ă��܂��B�e�̋w������ɖ��������ĕ���ɓ������Ƃ����������̖���E����Y���q�傪2��ڏZ�E���p�������̂Łu��Y���q�哹��v�Ƃ����A���̌�A���V���R�������ƂȂ�܂����B�����ɋ`�l�E����o�\�Y�̕悪����܂��B |

|

|

|

�����i6�N(1777)�]�˂ɐ��܂ꂽ����o�\�Y�͕��c��X�A�c���ƂɎd���Ă��܂������A����3�N(1820)�A�쒷���̓c���Ɨ̒n�㊯�𖽂����܂����B�Ƃ��낪���N�A�쒷����т���Q�[�ƂȂ�A�_���̋ꋫ�������˂��o�\�Y�́A�c���ƂɎg�҂𑗂��ĔN�v�̌y�����肢�o�܂��B�������c���Ƃ���͋��₳��A�o�\�Y�͏�\�����c���đ㊯���~�Ŋ������܂����B���N48�ł������A�u���ɗՂ݂ėe�V�[���A�ꎅ��|����Ƃ����ꂸ�v�ƌÏ��ɋL�ڂ���Ă��܂��B���̌�A����Ƃ͎�ׂ��ɂȂ�܂����A�N�v��3�N�ԖƏ�����A�̖��͋~�ς���܂����B |

|

�@ |

|

|

�G ������ ���×����鋌����̐l���ɂȂ����������҂̔ߘb���`���A���҂̖����̂����u�����킶 ���͒����� �l�� ������賂� �˂�ꂴ��܂��v�͂ƂɗL���ł��B

�w���{��I�x�ɂ��ƍO�m3�N(812)�ɑ����g���h������Ē������̍H�����s��ꂽ�ƋL�ڂ���Ă��܂��B�������m��3�N(853)�ɂ͋��͔p�₵�Ă���A�n�D���݂����܂����B�u��g�Ȃ� �Ȃ���̋�������Ȃ� ���͉�g�� ���ɂ��Ƃւ�v(����)�u�����܂�� �݂��Ȃ���� ������ �̂̐Ղ� ����ׂȂ肯��v(��������)�u�t�̓��� �Ȃ�����_�� �D�Ƃ߂� ���ꂩ���� �ƂւǓ��ւʁv(���c�@�t)�ȂǁA���X�̘a�̂��`����Ă��܂��B ���݂̒������́A���a58�N(1983)�Ɋ����������̂ł����A�ߑ�I�ȃA�[�`����N�̎��̗�������������܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �ԗ�ω���

|

|

|

|

�����������̋��r�Ɂu���������e���v�Ƃ��������͂߂��Ă��܂��B���a20�N(1945)�̋�P�Ŕ������瓦��悤�Ƒ吨�̐l�X�������ɔ��܂������A���̋��ɔ��e�����Ƃ���ė����B����ɋ@�e�|�˂����т����A�Ȃ�̍߂��Ȃ���ʎs����400�l���E����܂����B���̒e������3�A��4���r�Ɏc���Ă��܂��B |

|

|

|

|

�I �V�_���؏��X�X ���P���ڂ���7���ڂ܂Ŗ�2.6�L���A��k�ɑ����u���{�꒷�����X�X�v�ł��B���j�͌Â��A��������ɏo�������V���{�̖�O�s�����[�c�Ƃ����܂��B1���ڂ���2���ڂ͍��ł���O���̕��͋C���c���A3���ځA4���ڂ͉���������A5���ڂ���7���ڂ͐V���̓X�Ŋ��C�ɂ��ӂ�Ă��܂��B�g�{���Ɣ��˂̒n�ł�����A���̌|�\�����ɂ�����ȉe����^���܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�V�_���ؘZ���ځv����A��܂����B |

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:12,683���@����:9.2km�@�ړ��K��:17�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|