|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.026�@���O���E�V���g�̉h���͂��܂� �`���{�O��ՁE�V�_�Ղ���ɏ����܂Ł` |

||

|

�@ ���V�������ӂ͌Â������ʂ̗v�ՂŁA��������͌F��w�̏㗤�n�A���̌�A�����ƕl�ƌĂ�A������s��������O�\�ΑD�̔�����ő傢�ɓ��킢�܂����B�]�ˎ���ɂ͑��͖k�g�A��g�A�V���g�̎O�g�ɕ�����đ��̂��đ��O���ƌĂ�܂������A���̓V���g�����߂��y�n�ł�����܂��B���s���V�_�ՂȂǂ��x�����V���g�̕���ɔ���܂��B |

||

|

������{���u�V�����v����X�^�[�g�ł��B

|

||

|

|

|

|

|

�����x���Ȃ��݂̓V�����ł��B

|

���G�߂����ԑт��E�E�E�����͌�ʗʂ����Ȃ��ł��B

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

||

|

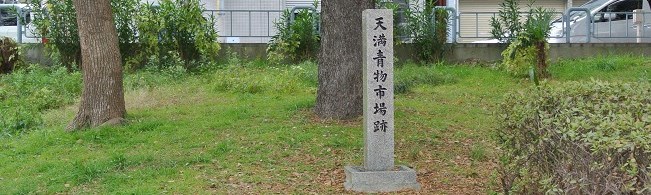

�@ ������(���傤������)�Ք�

|

||

|

������̐����Q����A�]��ɋt�����Đ��Q�������N���̂ŁA�����h�����߂ɁA�͐�̍����_�̖ԓ�����V�������z����236��(��430���[�g��)�]��܂Œz���ꂽ�u����ł��B���Ƃ��Ă��܂����A���ۂɂ݂͊��瑱���������ł��B |

|

|

|

�@�@ |

||

|

�A ����O�\�ΑD�M�S�� �����͗����k���ċ��s�܂ő����Ă����̂ŁA�V�_���ƓV�����̊Ԃ̓�݈�т͌Â�����̑D������ł����B�����́u�E�̒Áv�Ƃ��u�n�ӂ̒Áv�Ƃ��Ă�A��������ɂ́A�l�V������F��w�Ȃǂő���킢���܂����B���̕ӂ�����߂��̂��ےÌ����Ɏd�����n�ӓ}�ł��B

|

||

|

|

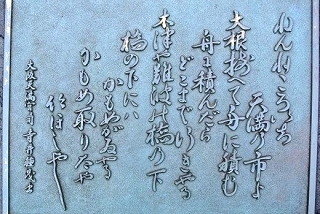

���]�ˎ���ɂ�8���̗��h���������̂Łu�����Ɓv�ƌĂ�܂����B���s�Ƒ������ԉw���Ƃ��ē��킢�A�O�\�ΑD�Ƃ������D���������Ă��܂����B�M�̂͑D�����̂��Ă������̂ŁA�u�����T�[ �����猩�Ă��� ���̏�� �k�͗��� �D������ �����T���C���C���[�C �����T�[ �˂Ԃ����ǂ��ǂ˂Ԃ��ڂ��܂� �����͑��� ������ �����T���C���C���[�C�v�Ƃ��������q�ł����B |

|

|

�@�@ |

||

|

�B �V���̎q��S�� �����āA���̕ӂ�ɂ͓V�����s�ꂪ����A�����œ����Ă����q�疺�������̂������̂ł��B�u�˂�˂��낢�� �V���̎s�� �卪���낦�� �M�ɐς� �M�ɐς� �ǂ��܂ł䂫��� �ؒÂ��g�� ���̉� ���̉��ɂ� ��������� ���Ƃ肽�� �|�ق��� �|���ق������ �|��ւ����� �|�͂���� �R�ǔV���v�Ƃ��������q�ŁA�ؒÑ��Ɠ�g�����̎��ɓo�ꂵ�܂����A����͖ؒÑ����g���̏������悭�����ɗ��Ă�������A�Ƃ����܂��B

���̂��ɖؒÑ��Ɠ�g���̏Z���́A�V���s��̂悤�Ȑ��s����J�������ƍ��肵�āA�n���ŖؒÎs����J���܂����B���E�V���̖��w�Ƃ��ĉ̂��p����A�ߋE��~����l���A�����n���܂ōL�܂����Ƃ����Ă��܂��B |

||

|

|

|

|

|

�@ |

||

|

�C �V�����s���

���V�����k�l����V�_���k�l�܂ł̊ԂɁA���ēV�����s�ꂪ����܂����B�����͑��{�莛(�ΎR�{�莛)��ΏۂɎ��R�������A���̌�A���x���ꏊ���ړ]�B�����k�l�t�߂ɂ���܂������A����2�N(1653)�ɓ��n�Ɉڂ�A���ʕ��̋����s��Ƃ��đ傢�ɔ��W���܂����B�����Ďs��A�G�A�ꋛ�s��ƕ���ŁA�Q�̎O��s��ƌĂ�A�������̖����}��ɂ��`����Ă��܂��B |

||

|

|

�������E�吳�ɂȂ��Ă�����̐��s��Ƃ��ĉh���Ă��܂������A���a6�N(1931)�A��㒆�������s��ɋz������A�p�~����܂����B |

|

|

�@ |

||

|

�D �V���������� (��������) ���V��13�N(1585)�ɐ^�@�̎��@�Ƃ��đ��c����܂����B�]�ˎ���ɂ͓V���g�́u�@�|�l�ʒ��v(���݂̌ːЂɑ����������)�͓����ɔ[�߂Ă��܂����B���R�Əo�Y������Ƌ������ɂ��Q�肷��K�����ł��A�ʖ��u�Y���v�Ƃ��Ă�܂����B����20�N(1887)���疾��36�N(1903)�܂�16�N�Ԃ́A���@���w�Z(���E����w)�̍Z�ɂƂ��ė��p���ꂽ����������܂��B��Ђ��ďĎ��B���݂͈���Ɉړ]���Ă��܂��B |

||

|

|

|

|

|

�@ |

||

|

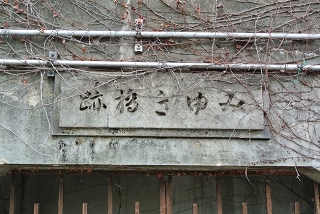

�E �V���g�y��� (��������)

|

||

|

���]�ˎ���̑��́A���Ȗk�̓V���g�ƁA����ȓ�̓�g(�k�g�E��g)�ɋ敪����A���̎O�g�͑��I���đ��O���ƌĂ�Ă��܂����B���ꂼ��̑g�ɂ͑y�(������)���݂����A���l�����ɂ�鎩����������Ă��܂����B�y��ɂ͑y�N��ȉ��̖�E�҂������ɂ�����A�܂������Ƃɒ��������A�e��̒ʒB�A���Ԃ��~����Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

||

|

�F �ۈ�܂ق��т�L�O�� ���吳�������珺�a�����ɂ����ēV���E�G�͓��{�̃K���X�H�Ƃ����[�h���Ă��܂����B�܂ق��т�̒��т�����D�G�ȃK���X�E�l���V���ɏW�����Ă����̂ŁA�V���͓��{�̂܂ق��т�Y�Ƃ̒��S�n�ƂȂ�܂����B���̗R���Œn����Ƃ̏ۈ�}�z�[�r��������Ђ��A�܂ق��т�L�O�ق�ݗ����Ă��܂��B |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

||

|

�G ��蓌�Ƌ{��

�����a���N(1615)�A�����ƂȂ�����������(����ƍN�̊O��)���������܂����B��ʂ̑�⏎���͏�����͓��Ƌ{�����ɓ��邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A�ƍN�̖����S��17���ɍs��ꂽ�����܂�̂Ƃ��݂̂́A���ʂɂ��܂��肷�邱�Ƃ��ł��܂����B����6�N(1873)�A�p�{�B |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

�H �^�͖��� ���]�ˎ���̑�Ⓦ����s���A�V���^�͒����Ƃ̖���ł��B�吳���㖖���Ɍ��ݒn�Ɉڒz����܂����B |

||

|

������ƌ����܂����B�����Ǖ~�n���ł����B

|

����̊Ԃ���B��܂����B

|

|

|

|

||

|

�I ���S���� ���剖�����Y�̎�����m�Ղł��B�剖�����Y�͏���̑剖�Z���q���ꂩ��8��ɂ킽���ė^�͂߂��ꑰ�̏o�g�ł��B���������Ȑl���Ƃ��Ēm���A�^�͎���͕s�������X�Ɩ\���܂����B ��������s���S���E�����ł͓����������s���A����煘r�Ԃ�͑�⏎���̑��h���W�߂܂������A�����̂�������i�̓�����s�E����������]����ƁA���Ԃɑa�܂�đ��ۑ��ɁB�����ŕ���13�N(1830)�A��s�������E���āA�z���w�́u�m�s����v�̓N�w��M���Ď���Ő��S���̍u�`�ɐ�O���܂����B |

||

|

�����̂����ɓV�ۂ̋Q�[���N����ƁA��s���A�������l�ɂ������ő�⏎�����Q���Ă��錻��Ɋ�@�ӎ����o���A��������������Ȃǂ��Ď������Ȃ��������~���������s���܂��B��������E�ɒB����ƁA���͂═���I�N�ɂ���ĕ�s��ȊO�ɍ��{�I�����͖]�߂Ȃ��ƍl���A��l�ɖC�p�𒆐S�Ƃ���R���P�����s�����̂��A�V��8�N(1837)�ɖ�l�A���O�Ƌ��ɖI�N�B���ɂ����剖�����Y�̗��ł��B �������̂��̂͂����ɒ�������܂������A�����Y�͗{�q�̊i�V���Ƌ��ɍs���s���B40���]��̓��S�����̉ʂĂɉB��Ƃ���������āA�Ζ��p���Ď������܂����B���N45�B �@ ���}�b�v�t�߂�T��������ǂ���������Ȃ��E�E�E �����ǂ̑O��������������������Ȃ��E�E�E WEB�Ō�������ƁA���s�̃z�[���y�[�W�� �u�k��V���꒚��25�@�����NJ��ɓ��v�Ə����Ă���B�@ ���ɓ��E�E�E������Ăǂ�����čs�������̂�H |

�����̎ʐ^�͑��s�̃z�[���y�[�W����]�ڂ��܂����B |

|

|

���u���S���Ձv��T���Ď��ӂ�������܂����B

|

��������

|

|

|

�����̂ނ������u�����NJ��Ɂv

|

��������������Ă�����܂���B

|

|

|

�������ǂ̓���

|

���u�݂䂫���Ձv���Ă����̂����܂���

|

|

|

�����{���܂ŗ��܂���

|

�����S�ɃR�[�X�A�E�g�ł�

|

|

|

���剖�̗��E��(����)��

|

||

|

���V��8�N(1837)�A���������剖���̑�ꔭ�ڂ̖C�e���������܂ꂽ�̂��A���̏ꏊ�ɂ������ł̖ŁA�剖���~�̌������̗^�͑�̗���ɂ������ł����B�傫�����Ɠ`���܂����A���a59�N(1984)�A�Ԃ̔r�K�X�̉e���Ō͎����܂����B ��̑��ʂɂ́u�����ɓV�۔��N(1837)�A�剖�����Y�̗��̖C�e�ŗ������S�N�̞ł����������͎������B����ĐV���Ɏ��A���A���j�̏ؐl�̐�����`����v�Ə����Ă���܂��B |

||

|

|

||

|

�J ��[�N�����a�̒n�� ����[�N���́A����32�N(1899)�ɁA���s�k�损�Ԓ��ɐ���܂����B�Ⴍ���ė��e��S�����āA���{����]�X�Ƃ��܂����B�吳6�N(1917)�ɍ�Ƃ�ڎw���ď㋞�B�����鍑��w���w�������w�ȑ��ƁB���������Ƌ��Ɂw���Y����x��n�����A�����Łu�ɓ��̗x��q�v�\�B�V���o�h�̑�\�I��ƂƂ��Ē��ڂ���܂����B

|

||

|

|

���w�ፑ�x�w��H�߁x�w�Ós�x�Ȃǎ��◬�]�̒��̓��{����\��������i�\���A���a43�N(1968)�ɓ��{�l���̃m�[�x�����w�܂���܂��܂����B�������m�[�x����܌�́A���\������i�͖����ƂȂ����w����ۂہx�̑��ɂ͒Z�҂�����i���邾���ŁA���Ȃ�̏d���ɋꂵ�݁A�s���Ȃǂ������B���a47�N(1972)�A�d����ɂ��Ă������q�}���[�i�̃}���V�����ŃK�X���E(�⏑���Ȃ��A���i�A���܂葀�삷�邱�Ƃ̂Ȃ������g�[���̎g�p�~�X�ɂ����̂Ƃ�����������܂�)�𐋂��A��72�Ŏ������܂����B |

|

|

|

||

|

�K ���V���{ �����_�͐������^�ł��B�V���̓V�_����Ɛe���܂�Ă��܂��B�Г`�ɂ��A�V��3�N(949)�ɁA���^���̉���������߂邽�߂ɁA����V�c�̒���ɂ���đn������܂����B���т��ѐ헐�ȂǂŏĎ����܂������A���݂̎Гa���͍O��2�N(1845)�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��B |

||

|

|

|

|

|

���V�_�Ղ͓��{�O��Ղ̂ЂƂƂ��Ēm���A�Ȃ��ł��D�n��͈����ł��B�D�ɏ悹�邨�}���l�`�́A���\�N��(1688�`1704)������n�܂����Ƃ���A��������16�̂̂���14�̂����{�L�`�����������Ƃ��ēo�^����Ă��܂��B |

||

|

�@ |

||

|

���V���V�_�ɏ���

|

���V�_��2���X�X�����

|

|

|

|

||

|

�����s�c�n���S�J�����u��X���v����A��܂����B

|

||

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����: 9,412���@����:7.2km�@�ړ��K��:8�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

||