|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.025�@�����ƕl����u�a�̌F��w�v�E�G����� �`�R�{�\�y�����琼�ߏI���̒n�A������s�����܂Ł` |

|

|

�@ ����������ɂ͍c���A�M���̌F��w�̋N�_�Ƃ��āA�]�ˎ���ɂ͑��A���s������������O�\�ΑD�̔�����Ƃ��ē�����������ƁB����ł��d�Ԃ␅��o�X���������āA��ʂ̗v���Ƃ��Ă̖�ڂ͐̂���ς���Ă��܂���B����ȌF��X����H���ĕ����܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�V�����v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �����ƕl(��̉w�͂������)

������d�Ԓ��V�����̍H���ɔ����Đ�������A����20�N(2008)3��29���J�`�B�V����3��A�����A�ό��D��������3�ǂ܂Œ��݂ł��܂��B ����21�N(2009)8��1���ɂ̓��X�g�����E�ό��D�ē����E��M�X�y�[�X����Ȃ�u��̉w�͂������v���I�[�v���B���ӂ̗V��������������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �����ƕl�D����� |

|

|

|

���m���V�c���J�킵����g�̖x�]�͔����ƊE�G�Ƃ�����������܂����A���n�͌Ñ���C���ʂ̗v���Ƃ��ĉh�����悤�ŁA�w���t�W�x�ɂ��r�܂�Ă��܂��B ���]�ˎ���ɂ͑��Ƌ��s������ŗ�����s���������O�\�ΑD�̑D���ꂪ����A8���̑D�h�����������ߔ����ƂƌĂ�܂����B����(���s�ˑ��)�͖�6���ԁA���(���ˋ��s)�͖�12���Ԃ��������ƋL�^������܂��B |

|

���܂��X�̐Ώ��́u�]�˂��q�����Ă˂��A���i�H���˂��v�̘b�́A���̎O�\�ΑD�̒��ł̏o�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B

�����z�́u�i�c���v�̓X���ɐݒu���Ă���܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

�B �F��X�� |

|

|

���n�Ӓ�(�E��)���N�_�Ƃ��A�F��O�R�ւ̎Q�w�ɗ��p���ꂽ�X���ł��B���s���痄���D�ʼn���A�����ƕl�ɏ㗤�A���P��쉺���Ďl�V�����A�Z�g��ЂȂǂ��o�ČF��Ɍ������܂����B�������㒆���������c��M���̌F��w������ɂȂ�A�㔒�͏�c��34��A�㒹�H��c��28����Q�w���Ă��܂��B |

|

|

|

���₪�ĕ��m�A����������ɑ����A��������̐l�X�����̊X�����s�����������߁A�u�a�̌F��w�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�X�������ɂ́A�F�쌠���̕�������J������\�㉤�q�ƌĂ�鉤�q�Ђ��݂����A�Q�w�҂͎Q�w�����̖������F�O���Ȃ���F��O�R�ւ̗��𑱂��܂����B���q�Ђ͓��W��x�e���Ƃ��Ă̖��������˂Ă��܂����B

���ʐ^���B�낤�Ƃ��Ă�̂ɁA��������]�Ԃ𗯂߂Ă������E�E�E |

|

�@ |

|

|

�C ��⒬������� |

|

|

|

�����i11�N(1634)�A3�㏫�R����ƌ��������K�ꂽ�ہA���O���̒n�q��(�Œ莑�Y��)���i�v�ɖƏ����邱�Ƃ���܂����B����Ɋ��ӂ����l�X�͏��O�����āA������ĉi�����̉��b���L�O���܂����B����3�N(1870)�ɏ��O�͓P������܂������A�n���L�u�̓w�͂ɂ�菺�a60�N(1985)���̏ꏊ�ցB���݂ł�1��3����̉����������Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �F��_�w�� �w����Y������q�x(����]����)

���F��_��(�{���F�F��i���Y)�́A����24�N(1891)�A�����s�Ő��܂�A�c��������̎�����(����]�����E�G)��@�E�q�咬�ʼn߂�������A����43�N(1910)�A����c��w�p���Ȃɓ��w�B�吳8�N(1919)�ɔ��\�����w���̒��x�w��̐��E�x�ɂ��V�i��ƂƂ��Ă̒n�����m�����A���[���A�ƃy�[�\�X���������`��̂̍�i�𑽂����\���܂����B ���������a2�N(1927)�A�Ȃƈ��l�Ƃ̔��݂Ȃǂ��琸�_�ُ�Ɋׂ��ē��@�B���a8�N(1933)�Ɂw�͂�̂��镗�i�x�ŕ��A����ƍ앗����ς��A���a13�N(1938)�́w��p�n�R�x�⏺�a23�N(1948)�́w�v�А�x�ȂǁA�����̕��̂ŗ⌵�Ɍ��������߂�앗�ƂȂ�A�u���w�̋S�v�ƌĂ�܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E �R�{�\�y�� �����a2�N(1927)�A���E�R�{���V�����n�����܂������A���a20�N(1945)�̑����P�ŔR���B���̌�A���a25�N(1950)��3�K���Ă̖ؑ����z�Ƃ��čČ����A����18�N(2006)�ɂ͕��������o�^�L�`�������̎w����Ă��܂��B �q�Ȃ�1�A2�K�Ƃ��V�~�Ȃ̕���ŁA���͏���t����ŘV���������猩�グ�钿�����`�ł��B�����͕O�畘���ŕ���̏d��������w�������āA�܂��������ʂ�ǂ����邽�߁A���䉺�ɂ͑傫�ȕr��12���ׂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ���R���(�������� ��������)������ �����R�Ƃ͓��{���̓����̈�h�ŁA���q���玺������ɂ����ďo�H�����R�����_�Ɋ������Ă��܂����B�����ɂ͑��ɈڏZ���A�������_�Ƃ��č쓁�������s���Ă��܂��B������͒鎺�Z�|���ɑI��ċ{���Ȍ�p�����ƂȂ��������b��ŁA�����V�c�̘Γ���ɐ��_�{�̕����삵�Ă��܂��B |

|

|

�����̕ӂ�Ȃ��ǂȂ��c

|

������͕�����Ȃ������I

|

|

�@ |

|

|

�G �䌴���ߏI���̒n�� ���䌴����(�{���F���R����)�͊��i19�N(1642)�A���������Ő��܂�܂����B���R�@���Ɏt�����A�k�єh�̔o�~���w�т܂����B�A���ő����̋�����u��o�~(��)�v�̕���ő劈�A�ꒋ���2��3500����r�ލō��L�^��ł����Ă܂����B ���̌�͕������q�ɗ͂����A�w�D�F���j�x�w���{�i�㑠�x�w���ԋ��Z�p�x�Ȃǂ����M�B���̔�͐��ߖv��300�N���L�O������5�N(1993)9��25��(����8��10���E���߂̖���)�ɐ��ߕ��w��̎�ɂ�茚�Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H ���p��w�Z�Ք� ������2�N(1869)�A���Ɏɖ���(�����݂��傭)�Ɨm�w�Z���J�Z�B�ɖ��ǂ͗����w��������w�Z�A�m�w�Z�͗��ȁE�j�ȁE���ȁE���ȁE���ȁE��ȂȂNJ�b�I�ȕ�����n���I�ɋ�����w�Z�ł������A��ɓ����A���̕ύX���J��Ԃ��A����7�N(1874)�S���A���p��w�Z�ƂȂ�܂����B ���̊w�Z�ł́A�P�Ɍ�w�����łȂ��O����ɂ���ʋ��Ȗڂ̎��Ƃ��s���A�L�������{�e�n���琶�k���W�܂���F���鑶�݂ł����B����22�N(1889)�ɂ͋��s�Ɉړ]���A��O�����w�Z(���݂̋��s��w)�ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�I ���{�� ��������{���͒�����{�����t�߂ɂ�����������s�����g�p���Ă��܂������A����7�N(1874)�ɐ���]�V�q���Ɉړ]���A�吳15�N(1926)�ɂ͌��݂̑��O�Ɉړ]���܂����B �����v�ɂ̓R���y������������A�S��81�ʂ̉���̒�����A���ы���E���{�]�����̋����v���̗p����܂����B���̒��ɂ̖{�ق͌����Ŏg�p����Ă���S����Â��s���{�����ɂł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�J ��Ⓦ����s������

�����ɂ͑��鋞����O�A���O�x�̐����ɓ���2�̕�s�����u����A1�������Ŏ����ɂ������Ă��܂����B��s���́A����s�ˉƘV�˗p�l�ˎ掟�˒��^�́˒����S�Ƃ����@�\�ł���A������s�̔z���Ŏ�����S�������̂͒��^��30�R�ƒ����S50�l�ł����B |

|

|

|

|

|

|

������9�N(1724)�̑��(���m��)�ŗ�����s���͏Ď����A�ꎞ��g�ʉ@(��䓰)�Ɉڂ�܂����A�܂��Ȃ�������s���͌��̏ꏊ�ɍČ�����A������s���͖{�������l�Ɉړ]���܂����B |

|

|

|

|

���S�[���́u�V�����v�ɖ߂�܂������A�����𑝂₷���߁u�������v�܂ŕ����܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:14,460���@����:10.2km�@�ړ��K��:15�K�@

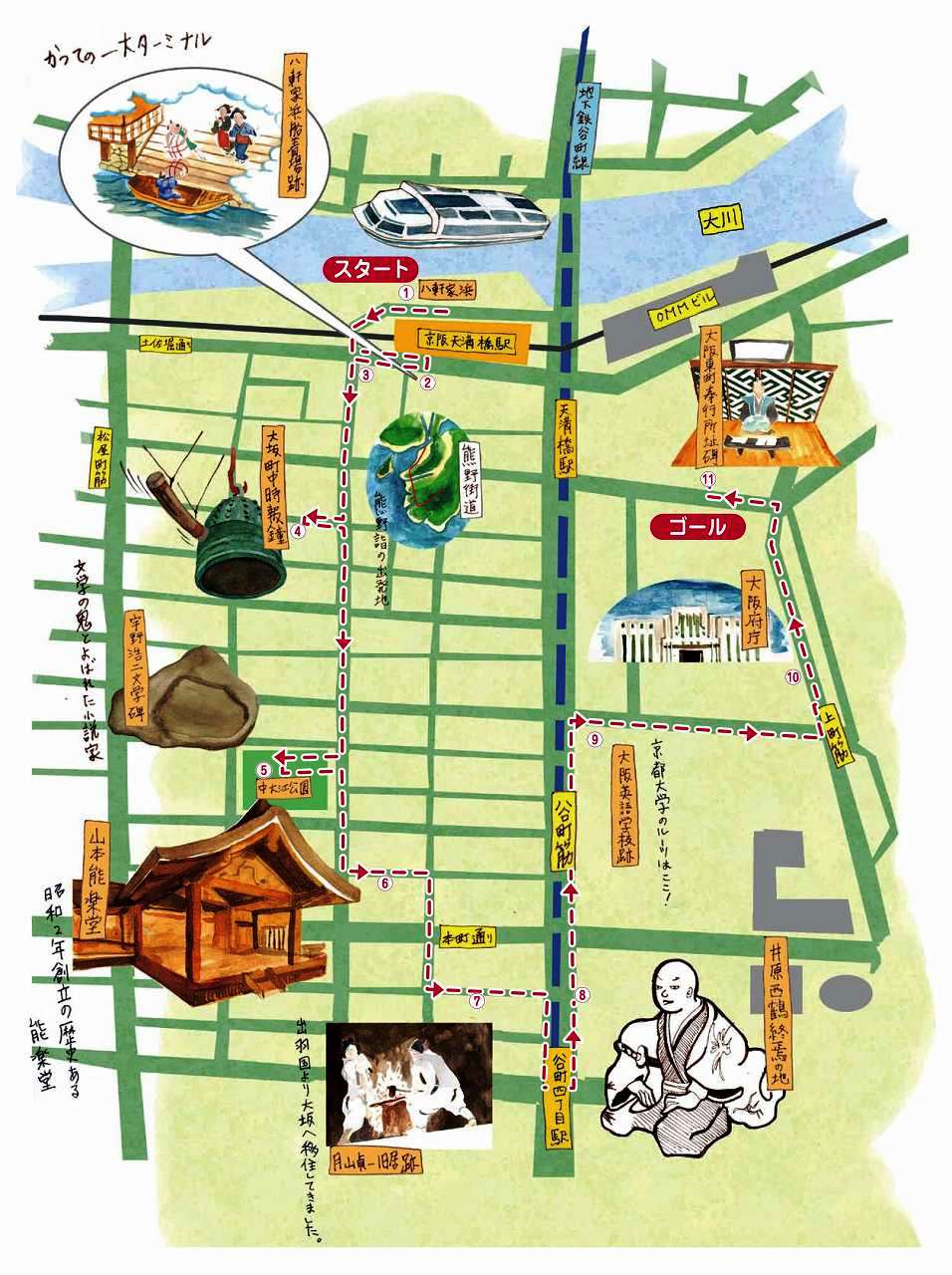

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|