|

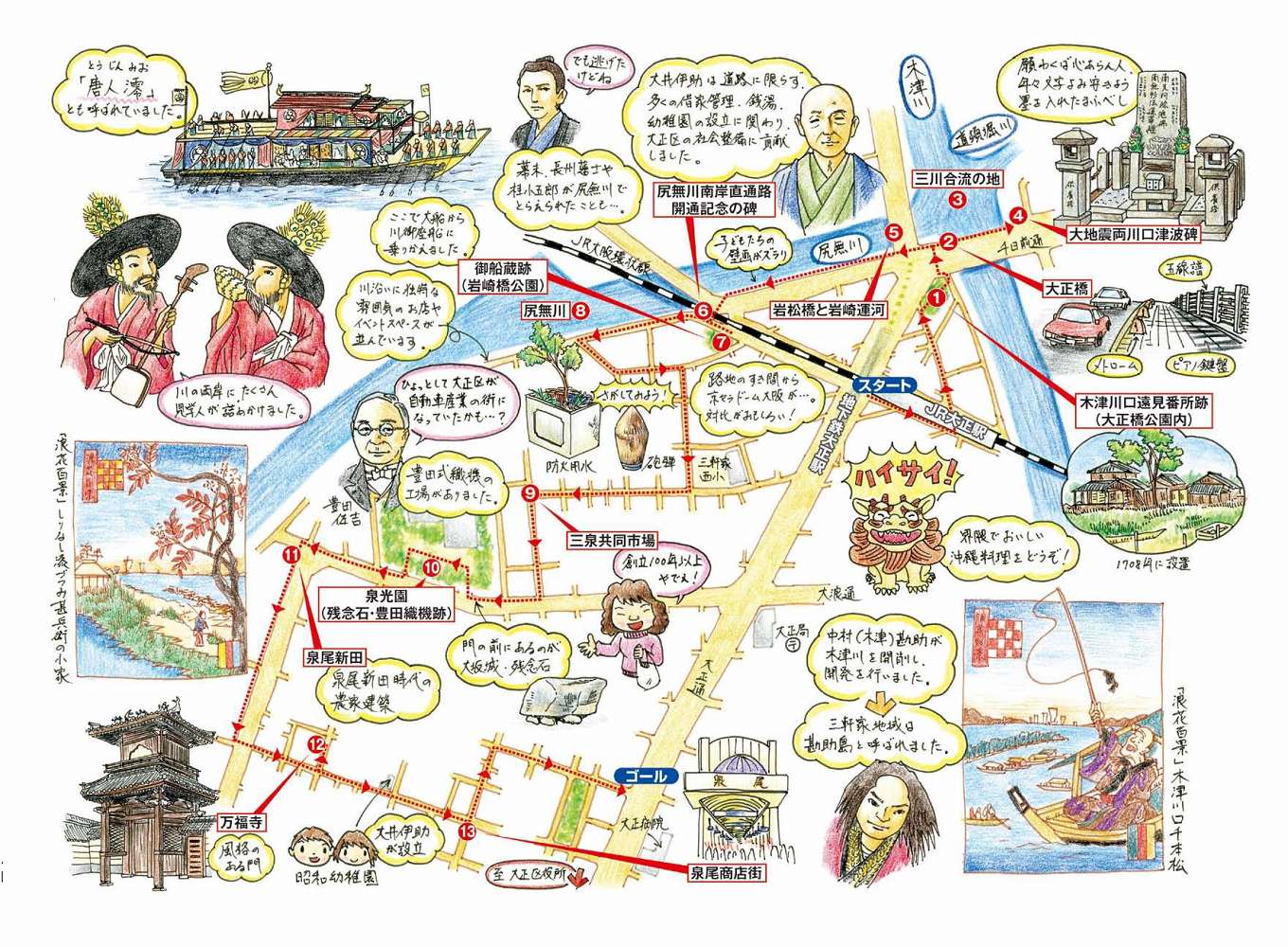

~~~ くらさんの大阪うぉーきんぐ ~~~ No.024 朝鮮通信使ゆかりの尻無川を知る ~水都遊興の地・尻無川の過去と現在~ |

|

|

■江戸時代、尻無川は商都・大坂の玄関口として発展しました。春は潮干狩り、秋は櫨(はぜ)の紅葉などで賑わい、『浪花百景』や『摂津名所図会』にも記されるほど大坂庶民の遊興の地として有名でした。 また秀吉の朝鮮出兵で国交が断絶していた朝鮮との交流が幕府の努力によって再開されると、尻無川は「唐人澪」と呼ばれ、華やかな国際交流の舞台となり、平和への玄関口ともなりました。 |

|

|

|

|

|

■JR環状線「大正」からスタートです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

① 木津川口遠見番所跡(大正橋公園内) |

|

|

|

■木津川は江戸時代の大坂経済を支えた大動脈で、諸国の船の出入りで賑わいました。当地には宝永5年(1708)に木津川口遠見番所が設けられ、不審船や不審人物を高所から監視しました。朝鮮通信使は徳川将軍の代替わりのときに来日した外交使節団で、対馬・壱岐から瀬戸内を経由して大坂に到着。そこから京に上って陸路で江戸に向かいました。江戸時代に計12回来ていますが、木津川河口にやって来た際は珍しい衣装や貢物の珍獣などを見ようと大坂庶民が堤防を埋め尽くした記録が残っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

② 大正橋 |

|

|

■大正4年(1915)、架橋。現在の橋は昭和49年(1974)に架け替えられたもので欄干にベートーベン作曲の交響曲第九の譜面、歩道にはメトロノームの堰堤、歩道部分の路面にはピアノの鍵盤がデザインされています。これは第1次大戦後に大正区に大阪俘虜収容所が設置され、大正区民とドイツ人捕虜が交流したことに因みます。 |

■メトロノームです。

|

|

■歩道は鍵盤です。

|

■欄干は五線紙に音符です。

|

|

|

|

|

③ 三川合流の地 ■尻無川・木津川・道頓堀川の三川が合流する様子が眺められる珍しい場所です。大正区・浪速区・西区が交わる地点でもあります。 |

|

|

|

■左が木津川、右側が道頓堀川、写真には写っていませんが、木津川の左に尻無川があります。 …こんなときに広角レンズがあったらいいとは思いますが… |

|

|

|

|

④ 大地震両川口津波碑 ■嘉永7年(1854)の大地震で水上なら安心と小船や茶船に乗って避難する人が数多くいました。ところが大坂湾に海嘯現象(河口に入る潮波が垂直な壁となって河を逆流する)が発生して多くの人が波に呑まれ、甚大な被害を及ぼしました。石碑は惨状と教訓を後世に残すべく、地震・津波時の心得を記しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

⑤ 岩松橋と岩崎運河 |

|

|

|

■豪商・福西岩松が架橋したので岩松橋と名づけられました。橋下を流れるのは岩崎運河で、これは大正9年(1920)に開削されました。狭く浅い尻無川では大型船の運航ができなかったので、大阪ガス岩崎工場の南側に560メートルにわたって運河を掘ったわけです。その後、昭和25年(1950)に尻無川上流部が埋め立てられたので現在では、ここが尻無川の水源となっています。 |

|

|

|

|

■大阪ガス岩崎工場の南側に掘られた運河です。

|

■運河の堤防には子供たちの壁画がズラリ

|

|

|

|

|

⑥ 尻無川南岸直通路開通記念の碑 ■北恩加島までの産業道路で、泉尾で貸家事務所を営んでいた大井伊助が全額寄付で完成させたことを記した顕彰碑です。大井は貧しい小作農家の生まれで少年時代に父母を亡くし、叔父のもとで厳しく育てられました。経済的に成功してからは地域や教育のために寄付を行い、社会貢献に取り組みました。泉尾松之町の昭和幼稚園も大井が設立したものです。 |

|

|

■記念碑が見つからなくて付近をうろうろしました

|

■まさか壁埋め型だとは思っていませんでした

|

|

|

|

|

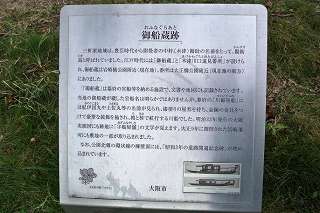

⑦ 御船蔵跡(岩崎橋公園) ■幕府の官船等を納める施設で、ここに川御座船 (かわござぶね)がありました。漆塗りの屋形で、金銅の金具や豪華な装飾を施し、櫓と棹で航行する川船でした。ここで朝鮮通信使は大船を停泊させて川御座船に乗り換え、大坂市中に向かいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

⑧ 尻無川 ■江戸時代の尻無川は、いまの大阪ドームから西区江之子島を流れていました。朝鮮通信使が利用する公的な水路で、「唐人澪(とうじんみお)」とも呼ばれていました。また鯊(はぜ)釣りが非常に有名で、『摂津名所図会』にも釣りを楽しむ人々の姿が活き活きと描かれています。 |

|

|

|

■『浪華の賑ひ』には「此堤に黄櫨多く列なれり。紅葉の頃は錦色川水に映じ、せん望又類ひなし。また春、弥生の潮干には蛤、蜆を取らんとして来る人夥し」と秋は櫨の紅葉、春は潮干狩りといった遊興で賑わったことが記されています。 ■幕末、桂小五郎が尻無川で捕えられたことも… |

|

|

|

|

■高潮や津波から守る鉄扉です。

|

■鉄扉の上です。左側の住宅地は海抜▲xxメートル

|

|

■鉄扉の内側です

|

|

|

|

|

|

■四角い鉄橋

|

■路地の間からドームが見えます

|

|

⑨ 三泉共同市場 |

|

|

|

■明治44年(1911)、西大阪最初の問屋市場として設立。大正時代に入ると公設市場が開設され、市電開通、工場群の進出などで人口も急増して大いに賑わいました。現在は三泉商店街振興組合となり、地域の生活拠点となっています。 |

|

|

|

|

⑩ 大阪みどりの百選「泉光園」(残念石・豊田織機跡) ■金光教泉尾教会の境内地にあります。緑が美しい、約6000坪もの敷地を誇る広大な庭園です。表門に大坂城の残念石が置かれています。ここは、かつては豊田自動織機(現・トヨタ)の工場がありました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

⑪ 泉尾新田 ■元禄15年(1702)に開墾され、開発者の北村六右衛門の出身地である和泉の踞尾(つくお)村に因んで「泉尾」と名付けられました。開発は木津川河口の三角州を利用して進められ、海を埋め立てて耕作地を造成しました。宝永4年(1707)の地震の津波で壊滅的な被害を受けましたが、六右衛門は小作人たちと共に昼夜問わず手を尽くし、翌春には復興させたといいます。 ■写真は泉尾新田時代の農家建築です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

⑫ 万福寺 ■万治2年(1659)、僧・了安によって三軒家村の専称寺の北隣に創建されました。しかし寛文10年(1670)に津波によって流出。明治44年(1911)に三軒家西2丁目に移りますが、昭和4年(1929)の市電敷設のため現在地に移転しました。非戦災寺院で享保4年(1719)からの過去帳を所蔵しています。 |

|

|

■風格のある門ですねぇ。

|

|

|

■大井伊助が設立した「昭和幼稚園」です。

|

|

|

|

|

|

⑬ 泉尾商店街 ■約100店舗からなります。「おおきに!ありがとう!また来てや!」という声があちこちで聞かれ、昔の面影が残る、どこか懐かしい商店街です。庶民価格につき、買いすぎ注意です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■ここがゴール! さて、どうやって帰ろうか…

■結局、JR「大正」まで歩いて戻りました。 |

|

|

★ 【今日のアクティビティデータ】 歩数:10,825歩 距離:7.7km 移動階数:12階

※この記事のマーカー「■」以降は、ガイドマップからの転載です。 |

|