|

پ`پ`پ`پ@‚‚炳‚ٌ‚ج‘هچم‚¤‚§پ[‚«‚ٌ‚®پ@پ`پ`پ` No.023پ@چ]Œث–x”پIژ‘م‚ً‹ى‚¯”²‚¯‚½گوŒ«ژز‚½‚؟ پ`—ٹژR—zپA’†“Vںà‚©‚ç‹{•گٹOچœ‚ـ‚إپ` |

|

|

پ@ پ،چ]Œثژ‘م‚جچ]Œث–xٹEŒG‚حپA“–‘مˆê—¬‚ج’mژ¯گlپEٹwژز‚ج•َŒة‚إ‚µ‚½پB–‹––‚جژuژm‚½‚؟‚ھ“ا‚ف‚س‚¯‚ء‚½پw“ْ–{ٹOژjپx‚جچىژزپE—ٹژR—z‚ھگ¶‚ـ‚êپA—–ٹwژزپE’†“Vںà‚جژ„ڈmپEژvپXچضڈm‚ھٹJ‚©‚êپA‚»‚±‚ة‚حڈڈ•ûچ^ˆء‚ھٹw‚ر‚ة–K‚ê‚ـ‚µ‚½پB پ،‚ـ‚½چ^ˆء‚ج’يژq‚إپA“ْ–{‹ك‘م—¤ŒR‚ج•ƒپE‘ه‘؛‰vژںکY‚ھ‹ُ‹ڈ‚µ‚ؤپA–¾ژ،ˆبچ~‚ة‚ح”½چœ‚جƒWƒƒپ[ƒiƒٹƒXƒgپE‹{•گٹOچœ‚ھپwٹٹŒmگV•·پx‚ً”ٹ§‚µ‚½‚ج‚àچ]Œث–x‚إ‚·پB ژ‘م‚جچإگو’[‚ً‹ى‚¯”²‚¯‚½‚ـ‚؟پEچ]Œث–x‚ً•à‚¢‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB |

|

|

پ@پ@ |

|

|

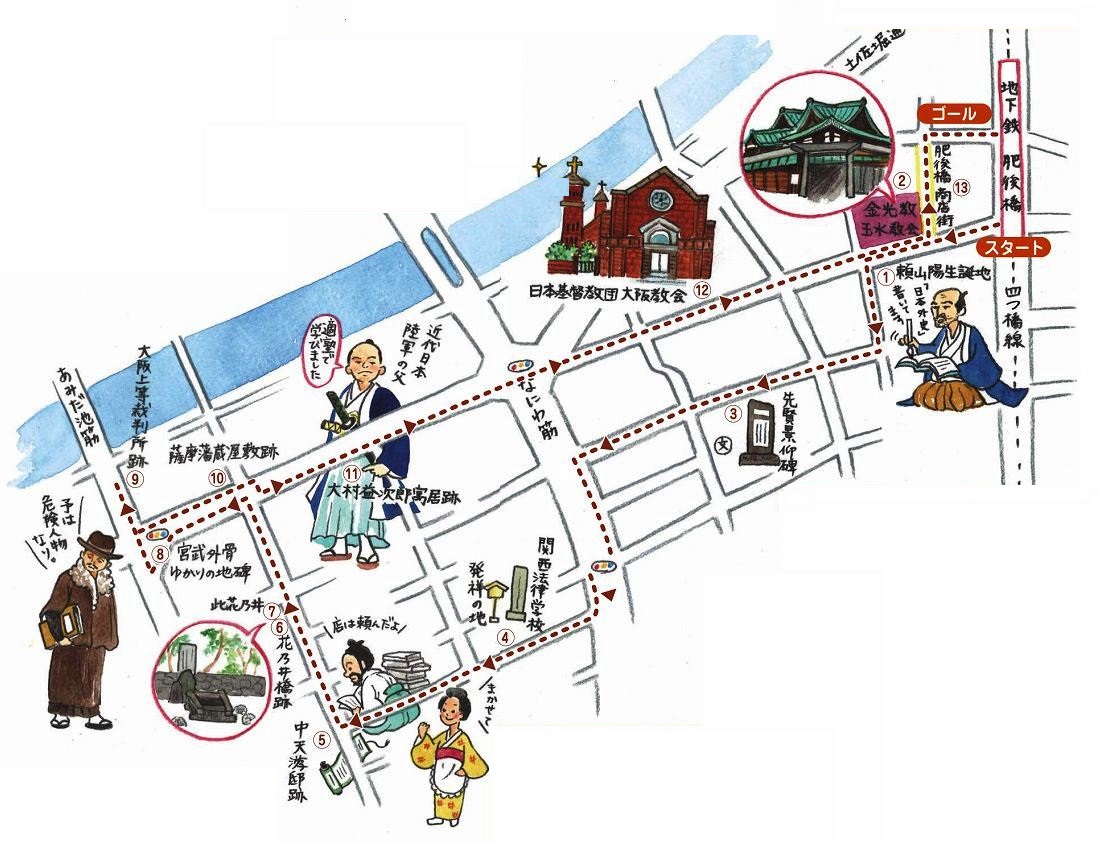

پ،‘هچمژs‰c’n‰؛“Sژl‚آ‹´گüپu”ىŒم‹´پv‚©‚çƒXƒ^پ[ƒg‚إ‚·پB

|

|

|

پ،”ىŒم‹´Œًچ·“_‚ة‚ ‚éپAپuگ}‘ج‚إ‚©‚¢‚ج‚ة‘«‰؛‚ً‚ ‚ٌ‚ب‚ةچׂ‚µ‚؟‚ل‚ء‚ؤ‘هڈن•vپHپvپc‚ج‘ه“¯گ¶–½‘هچم–{ژذƒrƒ‹پBپ@‚m‚g‚j‚ج’©ƒhƒ‰پu‚ ‚³‚ھ—ˆ‚½پv‚إ—L–¼‚بپu‰ء“‡‰®پv‚جچL‰ھ–{‰ئگص’n‚ةŒڑ‚آ“ئ‘n“I‚بƒfƒUƒCƒ“‚جƒrƒ‹‚إ‚·پB |

|

|

|

|

|

پ،‘¾—z‚ج•êژq‘œ(–{‹½گV) |

پ،Libert'e پuژ©—Rپv Emile Antoine Bourdelle |

|

پ@پ@ |

|

|

‡@ —ٹژR—zگ¶’a’n

پ،—ٹژR—z‚حچ]Œثژ‘مŒمٹْ‚ج—ًژj‰ئپEٹ؟ژچگlپE•¶گl‚إ‚·پBˆہ‰i9”N(1780)پAŒ»چف‚جگ¼‹وچ]Œث–x‚إچL“‡”ث‚جژٍٹwژزپE—ٹڈtگ…‚جژq‚ئ‚µ‚ؤگ¶‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½پBچ]Œث‚ة—VٹwŒم‚جٹ°گ12 ”N(1800)پA“ث”@پA’E”ث‚ًٹé‚ؤژ¸”s‚µ‚ؤپA”p’„‚ج‚¤‚¦ژ©‘î‚ض—H•آ‚³‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚»‚±‚©‚猹•½پA“ى–k’©‚©‚ç“؟گىژ‘م‚ـ‚إ‚ج•گ‰ئ‚ج‰hŒحگ·گٹ‚ًڈ‘‚¢‚½—ًژjڈ‘پw“ْ–{ٹOژjپx‚ًژ·•M‚µ‚ح‚¶‚ك‚ـ‚·پB‚»‚جŒمپA‹“s‚إڈm‚ًٹJ‚«پA•¶گ9”N(1826)‚ةپw“ْ–{ٹOژjپx‚ًٹ®گ¬پAکV’†پEڈ¼•½’èگM‚ةŒ£ڈم‚µ‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

پ،—z–¾ٹwژز‚ئ‚µ‚ؤ‘ه‰–•½”ھکY‚ة‚à‘ه‚«‚ب‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ـ‚µ‚½‚ھپA–vŒمڈo”إ‚³‚ꂽپw“ْ–{ٹOژjپx‚ح–‹––‚ج‘هƒxƒXƒgƒZƒ‰پ[‚ئ‚ب‚èپA‘¸چcµˆخ‰^“®‚ة‘ه‚«‚ب‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ـ‚µ‚½پB |

|

پ@پ@ |

|

|

‡A ‹àŒُ‹³‹تگ…‹³‰ï‰ï“°

|

|

|

پ،ڈ؛کa10”N(1935)Œڑ’zپB–ط‘¢•½‰®Œڑ‚ؤ‚إپAˆê•”‚ً‚QٹKŒڑ‚ؤ‚ئ‚·‚éڈضٹK•t‚«‚ج‘هŒ^‚جکa•—Œڑ•¨‚إ‚·پB“ü•ê‰®‘¢‚ج‘ه‰®چھ•½‘¤‚ة‚Q‚آ‚جگç’¹”j•—‚ً‚آ‚¯‚ؤ“ِ‚â‚©‚ةڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ،چו”‚جˆسڈ ‚ح‘S‘ج“I‚ة“`““I‚بژè–@‚ة‘¥‚ء‚ؤچ\گ¬‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“°پX‚ئ‚µ‚½ٹOٹد‚إ•—ٹi‚ھ‚ ‚èپAگفŒv‚ح’r“c’J(‹v‹g)Œڑ’zژ––±ڈٹ‚إپA–kˆنچH–±“X‚ھژ{چH‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ،چ‘‚ج“oک^—LŒ`•¶‰»چà(Œڑ‘¢•¨)‚ةژw’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

پ@پ@ |

|

|

‡B گوŒ«Œi‹آ”è

|

|

|

|

پ،گ¼‘Dڈêڈ¬ٹwچZ‚حڈ؛کa18”N(1943)‚ة“Œچ]ڈ¬ٹwچZ‚ً‰üڈج‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB‹Œ–¼‚جپu“Œچ]پv‚حپA“Œچ]Œث–x‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إپA‚±‚ج’n‚ة‚حچ]Œثژ‘مˆب—ˆ‘½‚‚جگوٹoژزپEٹwژزپE•¶‰»گl‚ç‚ھگ¶‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚±‚إڈ؛کa10”N(1935)10ŒژپA“Œچ]ڈ¬ٹwچZ‘nگف50ژü”N‚ً‹L”O‚µ‚ؤچZ’ë‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚ج‚ھ‚±‚جŒ°ڈ²”è‚إ‚·پB |

|

پ،“،‘ٍڈح‚جگ‚ة‚حپA—ٹژR—zپEژآچèژO“‡پE“¯ڈ¬’|پEŒم“،ڈ¼‰AپE•ہ‰حٹ¦گٍپE•گ“àٹmچضپEچLگ£’}—ہپE‰ح–ىڈڑچضپEڈt“c‰،“„پE‹à–{–€چضپEگV‹»–ضڈٹپE”ِچè“ى—³پE‰؛‰ح•س’·—¬پEچ]“cگ¢‹±پE’ك•ô•èگ\پE”‹Œ´چL“¹پEگXژü•ôپE–nچ]•گ‘TپE’·ژRچE’¼پEژ¨’¹چضپE”¼ژˆء’WپXپE’إ–{چث–›پE‹إڈàگ¬پEٹâ‰i”صŒ³پEچض“،•ûچôپE‹TژR’ه‰îپEڈٍŒُژ›•پچsپEچ²”Œٹo“”پE‘؛ژR—³•½پE‹{گىŒo‹P‚ç‚ج–¼‚ھ‹“‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

پ@ |

|

|

|

|

|

پ@ |

|

|

‡C ٹضگ¼–@—¥ٹwچZ”ڈث‚ج’n |

|

|

|

پ،ٹضگ¼–@—¥ٹwچZ‚حپA–¾ژ،19”N(1886)پA“–ژ‚ج‘هچمچT‘i‰@’·‚إ‚ ‚ء‚½ژ™“‡ˆزŒھ(‚ج‚؟‘هگR‰@‰@’·)‚ç‚جژ^گ¬‚ً“¾‚ؤپA‚±‚ج’n‚ة‚ ‚ء‚½ٹèڈ@ژ›“à‚ة‘n—§‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‘n—§“–ژ‚حژ™“‡‚ج‚ظ‚©‘هچمژnگRچظ”»ڈٹ’·‚ج‘ه“‡’ه•qپA‚¨‚و‚ر“y‹ڈ’ت•v(‚ج‚؟‘هچمڈ¤‹ئ‰ï‹cڈٹ‰ï“ھ)‚ç‚ھ–¼—_چZˆُ‚إ‚µ‚½پBŒ»چف‚جٹضگ¼‘هٹw‚ج‘Oگg‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ،کH’n‚ً“ٌ‰•œ‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA”Œ©‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB ‚¨‚»‚ç‚پAچHژ–‚ج‚½‚ك‚ة“P‹ژ‚µ‚½‚ٌ‚¾‚낤‚ب‚ںپc |

|

پ@ |

|

|

‡D ’†“Vںà“@گص |

|

|

پ،چ]Œثژ‘م‚ج—–ٹwژزپE’†“Vںà‚ج‹ُ‹ڈگص‚إ‚·پB’†“Vںà‚حچ]Œث‚ج‘ه’خŒ؛‘ٍپA‹“s‚جٹCڈمگڈ‰¨‚ئ‚¢‚ء‚½“–‘مˆê—¬‚ج—–ٹwژز‚©‚狳‚¦‚ً‚¤‚¯پA•¶‰»14”N(1817)پA35چخ‚ج‚ئ‚«‚ة‘هچâ‚ةˆعڈZ‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ،ˆمڈp‚جگS“¾‚ھ‚ ‚ء‚½‚½‚كپAڈ—ˆمژز‚ئ‚µ‚ؤ•]”»‚ج‚و‚©‚ء‚½چب‚ج‚³‚¾‚ئ‚ئ‚à‚ةˆم‹ئ‚ًٹJ‚‚àپAˆم‹ئ‚و‚è‚à—–ٹw‚ة”MگS‚إپA‹´–{ڈ@‹g‚جمNٹ؟“°‚ةڈo“ü‚肵‚ب‚ھ‚çپAژ„ڈmپEژvپXچضڈm‚ًٹJ‚«پAژq’ي‚ج‹³ˆç‚ة‚آ‚ئ‚ك‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جژvپXچضڈm‚إپAڈڈ•ûچ^ˆء‚àڈmگ¶‚ئ‚µ‚ؤ4”NٹشپA“Vںà‚ة‹³‚¦‚ً‚¤‚¯‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

پ@ |

|

|

‡E چں‰ش”Tˆن

پ،‰ش”Tˆن’†ٹwچZ‚جچZ’ë‚حپAچ]Œثژ‘م‚ةگخŒ©’أکa–ى”ث(‹TˆنژپپE4–œ3گçگخ)‚ج‘ ‰®•~‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚إپA‰®•~“à‚جˆنŒث‚ح‘هچâ‚إ‚ح’؟‚µ‚—اژ؟‚جˆù—؟گ…‚إ‚µ‚½پBŒc‰4”N(1868)‚ة–¾ژ،“Vچc‚ھ‘هچâ–kŒن“°‚ًچsچفڈٹ‚ئ‚µ‚½‚³‚¢‚ة‚حپA‚±‚جˆنŒثگ…‚ً—pگ…‚ة‹ں‚µ‚½‚±‚ئ‚©‚çپAپuچں‰ش”Tˆنپv‚ج–¼‚ھ—^‚¦‚ç‚ê‚ؤپAˆب—ˆپA’تڈجپu‰ش”Tˆنپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤپA‘هچم‚ج–¼گ…‚ئ‚µ‚ؤ•]”»‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

پ،–¾ژ،42”N(1909)5Œژ‚ةپA—Lژu‚ة‚و‚ء‚ؤپuچں‰ش”Tˆنپv‚ج”è‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚êپAڈ؛کa15”N(1940)11ŒژپA‚±‚ج–¼گ…‚ً‰i‚•غ‘¶‚·‚邽‚كپAچ]Œث–x’¬‰ïکAچ‡‰ï‚ة‚و‚èپA‚³‚ç‚ةگخ”è‚ھ1ٹîŒڑ‚ؤ‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBچZ–¼‚ح’تڈج‚جپu‰ش”Tˆنپv‚©‚ç‚ئ‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·پB

|

|

پ@ |

|

|

‡F ‰ش”Tˆن‹´گص پ،‰ش”Tˆن‹´‚ح“°“‡‘ه‹´‚©‚爰Œ´‹´ٹش‚جژs“dٹJ’ت‚ةچغ‚µپA‘هگ³9”N(1920)‚ةچ]Œث–xگى‚ج‘و6‹´‚ئ‚µ‚ؤ‰ث‚¯‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إپA“–ژ‚ج‹´’Œ‚ھژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

پ@ |

|

|

‡G ‹{•گٹOچœ‚ن‚©‚è‚ج’n”è پ،‹{•گٹOچœ(1867پ`1955)‚حپA—c–¼‚ً‹TژlکY‚ئ‚¢‚¢پAپu‹Tپv‚ھٹOچœ“à“÷‚جگ¶‚«•¨‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ةˆِ‚ٌ‚إپA–¾ژ،17”N(1884)‚ةٹOچœ‚ئ‰ü–¼‚µ‚ـ‚µ‚½پBŒِŒ —ح‚ة‘خ‚µ‚ؤ”½چœ‚جگ¸گ_‚ًٹر‚«پA“üچ–4‰ٌپA”±‹àپE”‹ض‚ب‚ا‚ح29‰ٌ‚ة‚à‹y‚ر‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

پ،“–ڈ‰‚ح“Œ‹‚إٹˆ–ô‚µپAپw“ع’m‹¦‰ïژGژڈپx‚ب‚ا‚ًٹ§چs‚µ‚ؤپAگ•{‚âچsگ‚ج•…”s‚ًچUŒ‚‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA–¾ژ،33”N(1900)‚ة‘هچم‚ضˆع‚èپAگ¶’n‚جچپگىŒ§ڈ¬–ى‘؛‚ً‚à‚¶‚ء‚½ڈ¬–ى‘؛•v‚ج–¼‘O‚إپAچsگ‚ج•…”s‚ً–ت”’‚¨‚©‚µ‚ˆ‰‚µ‚½پwٹٹŒmگV•·پx‚ً”چsپBٹٹŒmگV•·ژذ‚حٹ§چs“–ڈ‰‚ح‹’¬–x’ت4’ڑ–ع‚إ‚µ‚½‚ھپA–¾ژ،35”N(1902)‚ةچ]Œث–x“ى’ت4’ڑ–ع‚ةˆع“]‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ،پwٹٹŒmگV•·پx‚ح–ˆŒژ5“ْ‚ئ15“ْ‚ج2‰ٌ”چs‚³‚êپA–¾ژ،42”N(1909)‚ج173چ†‚ًچإŒم‚ة”pٹ§‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBٹOچœ‚حپA“Œ‹’éچ‘‘هٹw“à‚ة–¾ژ،ژGژڈگV•·•¶Œة‚ً‘nگف‚·‚é‚ب‚اپAڈ‘ژڈژûڈW‚ج–ت‚إ‚à‘ه‚«‚بŒ÷گر‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

‡H ‘هچمڈم“™چظ”»ڈٹگص پ،ڈم“™چظ”»ڈٹ‚حپA–¾ژ،5”N(1872)‚جژi–@ڈبٹ¯گ§‚ة‚و‚é—صژپEژi–@پEڈo’£پE•{Œ§پE‹و‚ج5 ژي‚جچظ”»ڈٹ‚ج‚¤‚؟پAژi–@چظ”»ڈٹ‚ً‰üڈج‚µ‚½‚à‚ج‚إپA–¾ژ،8 ”N(1875)پA‘هچمپE“Œ‹پE’·چèپE•ں“‡‚ج4ƒ–ڈٹ‚ةگف’u‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

پ،‘هچمڈم“™چظ”»ڈٹ‚ح“–ڈ‰‚حگ¼“¹“ع–x1’ڑ–ع‚ج‹Œ‹à‘ٍ“@‚ةٹJ’،‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA—‚”NپA“yچ²–x‚ضˆع“]‚µ‚ـ‚µ‚½پBٹاٹچ‹وˆو‚حپA‘هچمپE‹“s—¼•{‚ج‚ظ‚©پA“ض‰êپEژ ‰êپEگخگىپE“x‰ïپE“ق—اپEکa‰جژRپEچنپE•؛ŒةپEڈü–پپE‰ھژRپE–kڈًپE’¹ژوپE–L‰ھپE–¼“ŒپEچ‚’mپEˆ¤•QپEڈ¬“cپE“‡چھپE•l“cپEچL“‡پEژRŒû‚جڈ”Œ§‚ة‹y‚ر‚ـ‚µ‚½پB

پ،پu–¾ژ،“Vچcگ¹çPپEڈم“™چظ”»ڈٹڑ¬پv‚ج”è‚حپA‘هگ³14”N(1925)5ŒژپA‘هچمژsگآ”NکAچ‡’c‚ھŒڑ‚ؤ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB |

|

|

|

|

پ،–ˆ“x‚¨‚ب‚¶‚ف‚ج“yچ²–x‹´‚إ‚·پB |

پ،‰z’†‹´پc‰E‘¤(“ى)‚ةژF–€”ث‘ ‰®•~گص‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

‡I ژF–€”ث‘ ‰®•~گص

پ،گ¼‹و‚ج“Œ–k•”ˆê‘ر‚حپAچ]Œثژ‘م‚ة‚ح‰حگى‚ً—ک—p‚µ‚½Œً’ت‚ج•ض‚ھ‚و‚©‚ء‚½‚½‚كپA’†”V“‡‚â“°“‡‚ئ“¯‚¶‚پAڈ””ث‚ج‘ ‰®•~‚ھڈW’†‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB“–’n‚ة‚حژF–€ژژ™“‡”ث(“‡’أژپ77–œگخ)‚ج‘ ‰®•~‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‚±‚±‚ة‚حژF–€–xگى‚ًٹJچي‚µ‚½ژF–€‰®گm•؛‰q‚ھپA‘مپXپA“V–‘g‘y”Nٹٌ‚ً–±‚ك‚é‚ئ‚ئ‚à‚ة‘ ‰®•~‚ة•t‘®‚µ‚ؤپAژF–€’è–≮‚ئ‚µ‚ؤٹˆ–ô‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

پ،–¾ژ،Œ³”N(1868)گ³ŒژپA’¹‰H•ڑŒ©‚جگي‚¢‚إپA–‹•{‚©‚ç‘ ‰®•~‚جˆّ“n‚µ‚ً—v‹پ‚³‚êپA‚±‚ê‚ً‹‘گ₵‚½‚½‚كپA—¤‰œ‰ï’أ”ث•؛‚ھچUŒ‚‚µ‚ؤ‚‚邱‚ئ‚ً•·‚¢‚ؤپAژ©‚ç‰خ‚ً•ْ‚ء‚ؤڈؤژ¸‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ،‚±‚ج•t‹ك‚ةژF–€”ث‘ ‰®•~‚حژF–€”ثڈم‰®•~پE’†‰®•~پE‰؛‰®•~‚ج‚RƒJڈٹ‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB ‚±‚ج‘ ‰®•~گص‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپuژF–€”ثڈم‰®•~گصپv‚إ‚ ‚èپAچ،‚حژOˆن‘qŒة‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

‡J ‘ه‘؛‰vژںکY‹ُ‹ڈگص پ،‘ه‘؛‰vژںکY(1824پ`1869)‚حپAژٍٹwپE—–ٹwپEˆمٹwپEگ¼—m•؛ٹw‚ة’ت‚¶‚½–‹––‚جŒRگ‰ئ‚إ‚·پBچO‰»3”N(1846)پA23چخ‚ج‚ئ‚«‚ة‘هچâ‚ةڈo‚ؤپAڈڈ•ûچ^ˆء‚ج“Kڈm‚إٹw‚رپAˆêژٹْ‚ح‘هچâ‚ً—£‚ê‚ؤ’·چè‚ةٹw‚ر‚ـ‚·‚ھپA‰أ‰iŒ³”N(1848)‚ةچؤ‚ر“Kڈm‚ة–ك‚è‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

پ،‹ة‚ك‚ؤ—DڈG‚بڈmگ¶‚إپA‰أ‰i2”N(1849)‚ة‚حڈm“ھ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“–ڈ‰‚حڈm‚ةٹٌڈh‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAچ]Œث–x‚ج‘q•~‰®چى‰q–ه‚ج‰®•~‚ة‰؛ڈh‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA‚»‚ج‰؛ڈhگص‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚ج‚ھ“–”è‚إ‚·پBچ‚گ™گWچى‚جٹï•؛‘à‚ًژw“±‚µ‚ؤپA’·ڈBگھ“¢‚â•è’Cگي‘ˆ‚إ‚حپA’·ڈB”ث•؛‚ًژwٹِ‚µپAڈں—ک‚ج—§–ًژز‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ،–¾ژ،گVگ•{‚ج•؛•”ڈبڈ‰‘م‚ج‘ه•م(‚½‚¢‚س)‚ً–±‚كپAپu‹ك‘م“ْ–{—¤ŒR‚ج•ƒپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µ–¾ژ،2”N(1869)‚ة‹“s‚إچ‘–¯ٹF•؛”½‘خ”h‚جژh‹q‚ةڈP‚ي‚êپA‘هچم•a‰@‚ة“ü‰@‚µ‚ؤ‰E‹rگط’f‚ج‘هژèڈp‚ً‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھگ¬Œ÷‚¹‚¸پA46چخ‚إ–v‚µ‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

‡K “ْ–{ٹî“آ‹³’c‘هچم‹³‰ï پ،•ؤچ‘گ鋳ژtƒSƒ‹ƒhƒ“ژپ‚ج“`“¹‚إ–¾ژ،7”N(1874)پAگ¼‹و‚ة‘n—§‚³‚ꂽ”~–{’¬Œِ‰ï‚ھ‘Oگg‚إ‚·پB•½گ¬16”N(2004)‚ة‚ح‘n—§130ژü”N‚ًŒ}‚¦‚½پA“ْ–{چإŒأ‹‰‚جƒvƒچƒeƒXƒ^ƒ“ƒg‹³‰ï‚إ‚·پB |

|

|

پ،Œ»‹³‰ï“°‚ح‹كچ]ŒZ’يژذ‚ج‘n—§ژز‚إپA”MگS‚بƒNƒٹƒXƒ`ƒƒƒ“‚إ‚ ‚ء‚½ƒAƒپƒٹƒJگlŒڑ’z‰ئƒ”ƒHپ[ƒٹƒY‚جگفŒv‚إپA‘هگ³11”N(1922)‚ةŒڑ‘¢‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBƒچƒ}ƒlƒXƒN—lژ®‚جƒNƒ‰ƒVƒbƒN‚بگشƒŒƒ“ƒKŒڑ’z‚إپAڈdŒْ‚بƒAپ[ƒ`‚âگ듃پAگطچب‰®چھپA”ü‚µ‚¢ƒoƒ‰‘‹(‰~Œ`ڈü‚è‘‹)‚ب‚اگ”‘½‚‚جŒ©ڈٹ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ،•½گ¬7”N(1995)‚جچمگ_پE’WکH‘هگkچذ‚إ”¼‰َ‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA8ƒ–Œژ‚ةکi‚é•œ‹»چHژ–‚ج––پAŒ©ژ–پA•œ‹»‚µ‚ـ‚µ‚½پB•½گ¬8”N(1996)‚ة‚حچ‘‚ج“oک^•¶‰»چà‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

‡L ”ىŒم‹´ڈ¤“XٹX |

|

|

پ،پu“ْ–{ˆê’Z‚¢ڈ¤“XٹXپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA’·‚³‚ح–ٌ79ƒپپ[ƒgƒ‹‚إ‚·پBگيŒم‚ح‹تگ…ڈ¤“XٹX‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAڈ؛کa40”N(1965)‚ة”ىŒم‹´‰w‚ھٹJ’ت‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚و‚è‰ü–¼‚µ‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

پ،‘هچمژs‰c’n‰؛“Sژl‚آ‹´گüپu”ىŒم‹´پv‚©‚ç‹A‚è‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

پ@ پڑ پyچ،“ْ‚جƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒBƒfپ[ƒ^پzپ@ •àگ”:10,140•àپ@‹——£:7.4kmپ@ˆع“®ٹKگ”:15ٹKپ@

پ¦‚±‚ج‹Lژ–‚جƒ}پ[ƒJپ[پuپ،پvˆبچ~‚حپAƒKƒCƒhƒ}ƒbƒv‚©‚ç‚ج“]چع‚إ‚·پB |

|