|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.021�@���ǂ낫�̒ߋ����̂Ȃ� �`�o�c�̐_�l�E�����K�V���N�Ƃ̒n�������˂ā` |

|

|

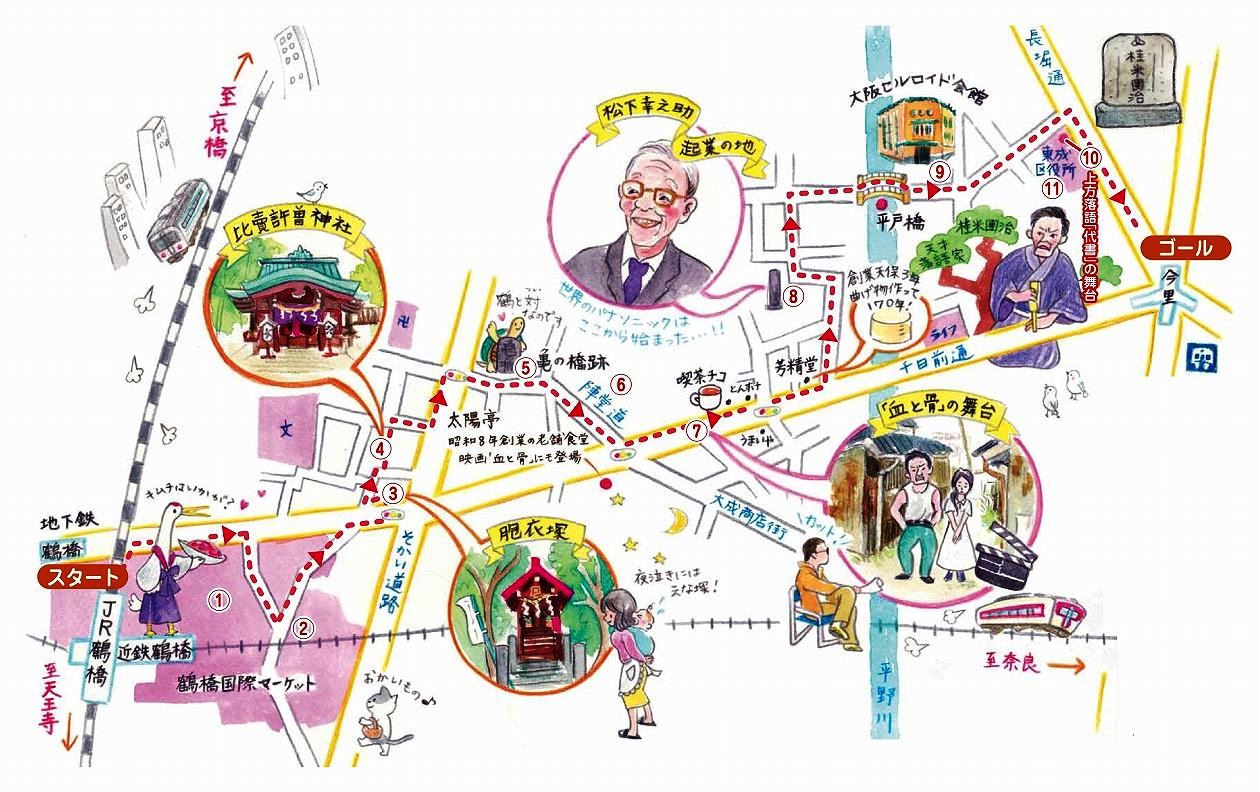

�@ ���Ñ㒩�N�����Ƃ̌𗬂�`������̋��]�_�Ђ���A�o�c�̐_�l�E�����K�V�����N�Ƃ����u���E�̃p�i�\�j�b�N�v���˂̒n�A�������̉��܂ŁB ���H�n�����Ȃ���A��́A�Ȃɂ���яo���̂��킩��Ȃ��A�o���G�e�B�L���Ȓߋ����[���h������܂��B�f�B�[�v���̉������������ɂ���I |

|

|

�@�@ |

|

|

��JR����u�ߋ��v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

|

|

|

���ߋ����ēd�Ԃ��~�肽��Ɠ��̓��������܂��ˁB�j���j�N�E�ē��E�L���`�E�쐶�����c�H�@�Ȃ�����ȓ����B |

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �ߋ����ۃ}�[�P�b�g |

|

|

|

���ߋ��n��ł͋�P�ɂ��Ђ̉��Ă�h�����߁A���a19�N(1944)2�����瓯20�N(1945)6���܂ł̊Ԃɐ����ɂ킽���Ēߋ��w�t�߂̌����̑a�J���s���A��セ�̋n�ɈŎs���ł��܂����B�̂��ɂ��̐Ւn�ɓX�܂��������сA���ꂪ���݂̍��ۃ}�[�P�b�g�ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A ��O(����ߓS)�ߋ��◯���� |

|

|

�����d�C�O���͑吳3�N(1914)�A��{��~�ޗNJԂ��J�ʁB�����ɒߋ��◯��(���E�ߓS�ߋ��w�̓�150m�A�O���ƒߋ��{�ʂ肪��������n�_�B1932�N�ړ])���ݒu����܂����B�H�ʂ𑖂�n����ł������A���S�铌��(���EJR�����)���ׂ��Ƃ��낾�����˂ɂȂ��Ă��܂����B�铌���̒ߋ��w�͏��a7�N(1932)�ɂȂ��āA��O�A���w�Ƃ��Ă悤�₭�J�݂��ꂽ���̂ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �召�����E�ߒ� ���召�����E�ߒ�(���������݂̂��Ƃ��ȂÂ�)�́A�����ЁE���̋��]�_�ЂƂ䂩��̐[���召�����̖E�߂�[�߂����Ɠ`�����A�㐢�A���̒˂ɐA����ꂽ�����A�q���̖鋃�������Ɍ��\������Ɠ`������A���Ɂu��Ȓˁv�ƌĂ�A�l�X����e���܂�Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C ���̋��]�_��(�Ђ߂�������) �����̋��]�_�Ђ́A���Ɣ��̖����J�鉄�쎮���̖��_��ЂŁA���Вn�͏����̎Y����ׂ̒n�ɂ���܂����B�V���N��(1580�N��)�̐ΎR����ŕ��ɂ������ݒn(��������)�̋����V���Ђɍ��J����܂����B�w�Î��L�x�ł͐V������n�������ԗ��䔄�����J�����ƋL����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �T�̋��� ���T�̋��͂��ē��������ƒ����쑺�Ƃ̋��𗬂�Ă����������ɉ˂����Ă��܂����B�������͏��a15�N(1940)�ɖ��ߗ��Ă��A����9���E��3.6���̂��̐��͔p���ƂȂ�A���ݔ��؎�X�̑O�ɐe����1�{���c����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E �w���� |

|

|

|

������42�N(1909)�A�Ѝ](���݂̐���揬�H�꒚��)�̍��_�E���a�O�Y�������̔��W�̂��߁A�Ѝ]����T�̋����o�ēV������M�����Ɏ��鉄��2.8km�E��3.6m�̓��H��Ɨ͂ō��܂����B���̌�A�ޖ؏��̐Γc�Ћg�Ƃ����l�����̉����ɒ��������Ă����߂ɁA���̕t�߈�т͊����������������n�����n�܂�܂����B |

|

�@ |

|

|

�F ���Γ��w���ƍ��x�̕���

����ƁE���Γ�(�����E�\�M���A�{�������Y�A1936�N��)�͑��s�����撆���Ő��܂�A��㗼�e�ƂƂ��ɓ���听��(���E�ʒ�2����)�̍ݓ��R���A�����W�n��ł��邱�̒n�ɓ]���B����10�N(1998)�A�ނ��܂�ȃo�C�^���e�B�������������f���ɁA�����w���ƍ��x�������A��11��R�{���ܘY�܂���܁B |

|

|

�����a8�N�n�Ƃ̘V�ܐH��(�u���ƍ��v�ɓo��)

|

���u���ƍ��v�̕���@�i���`�R

|

|

|

������16�N(2004)�A���m��ēE�r�[�g�������A��؋����剉�̉f��w���ƍ��x�͓��{�A�J�f�~�[�܊ē܂̍ŗD�G�܂Ȃǐ��X�̉f��܂���܂��܂����B

�����f��ɏo�Ă���s�d�u�听�ʈ꒚�ځv��ԏ�(1969�N�p�~)���ӂł́A�w�T���f�[�����x�n��������̊ŔA���a8�N(1933)�n�Ƃ̐H���ȂǁA���a�����Ƀ^�C���X���b�v�I |

|

�@ |

|

|

�G �����K�V���N�Ƃ̒n �����E�̃p�i�\�j�b�N�̑n�ƎҁE�����K�V���͑吳6�N(1917)6���A���g���l�Ă����u�������\�P�b�g�v�삷�邽�߁A����܂ŋ߂Ă������d��(��)��ސE�B�����Z��ł���������̎؉ƁA�l�����E���̓��̂����l�����̏��𗎂Ƃ�����Ə�ŁA�ȁu�ނ߂́v�₻�̒�̈�A�Βj(�O�m�d�@�̑n�Ǝ�)��ƃ\�P�b�g�����n�߂܂����A������\�P�b�g�͊F�ڔ��ꂸ�ɍ����A�����ɂ��܂��ܕ�������@�V�Ղ̒����ŋ��n��E���A���N��3���A����Ȃ�������ߕ������J���̏����傫���؉ƂɈ����z���܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����ˋ�(�����ɉ˂��鋴�ł�)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�H ���Z�����C�h���(���̓o�^�L�`������) �����Z�����C�h��ق͏��a6�N(1931)�Ɍ��z����A���a12�N(1937)�ɑ��z����܂����B�\���ƒ��ƕ��̃f�U�C���Ƃ�g�ݍ��킹�����̌����́A����13�N(2001)�ɕ������ɂ��o�^�L�`������(������)�Ɏw�肳��܂����B���̒n�悪�Z�����C�h�Y�Ƃ̒��S�n�ł���������̑������������A�Y�Ǝj�ՂƂ��Ă��d�v�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

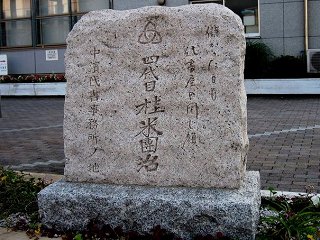

�I 4��ڌj�Ě���������(����������~�n��)

�����̔�̂���ꏊ�́A4��ڌj�Ě���(1896�`1951�A�{���F���_���O)���c��ł������_�㏑���������������ꏊ�ł��B ��ɍ��܂ꂽ�u4��ڌj�Ě����v�̕����́A4��ڎ��g�ɂ�鏐�����ʂ���������̂ŁA��������ɍ��܂ꂽ�u�ׂ����������㏑���̓�����v�́A4��ڍ�̐���ł���A���̔�̂��߂�5��ڌj�Ě��������������̂ł��B |

|

|

�����̔�̏������́A5��ڌj�Ě����͂��Ƃ��4��ڌj�Ě����̒�q�ł���l�ԍ���E�j�Ē���4��ڌj�Ě����̐e�����Q�āA����ɍs�Ȃ��e���r��V���ɂ�����܂����B �Ē����u���̏ꏊ�ɒʂ����v���Ƃⓖ���̃G�s�\�[�h��b���܂����B

�����̑㏑�������ł̑̌����ނɂ�������u�㏑�v(1939�N����)�́A4��ڌj�Ě����̑n��ɂ�錆��ł��B |

|

|

|

|

|

�J ���������(�s�������X�e�[�V�����u�ӂꈤ�p���W�[�v) |

|

|

|

|

|

|

������19�N(2007)10���A�s�Ŏ������ݒu�ɔ����Ċe������ɋX�y�[�X�����܂�܂����B�����Œ��ɂ̈ꕔ�𗂔N3���Ƀ��j���[�A�����āA�斯�̂��߂̋����X�y�[�X�Ƃ��Ė����ŊJ�����܂����B

����̉Ԃł���u�p���W�[�v�Ɉ���Łu�ӂꈤ�p���W�[�v�Ɩ��t�����āA�n�抈���Ɏ�g�ފe��c�́E�斯�̃~�[�e�B���O��W���E���\�ȂǂɊ��p����Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�����s�c�n���S����O���u�����v����A��܂����B

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:9,709���@����:8.5km�@�ړ��K��:8�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|