|

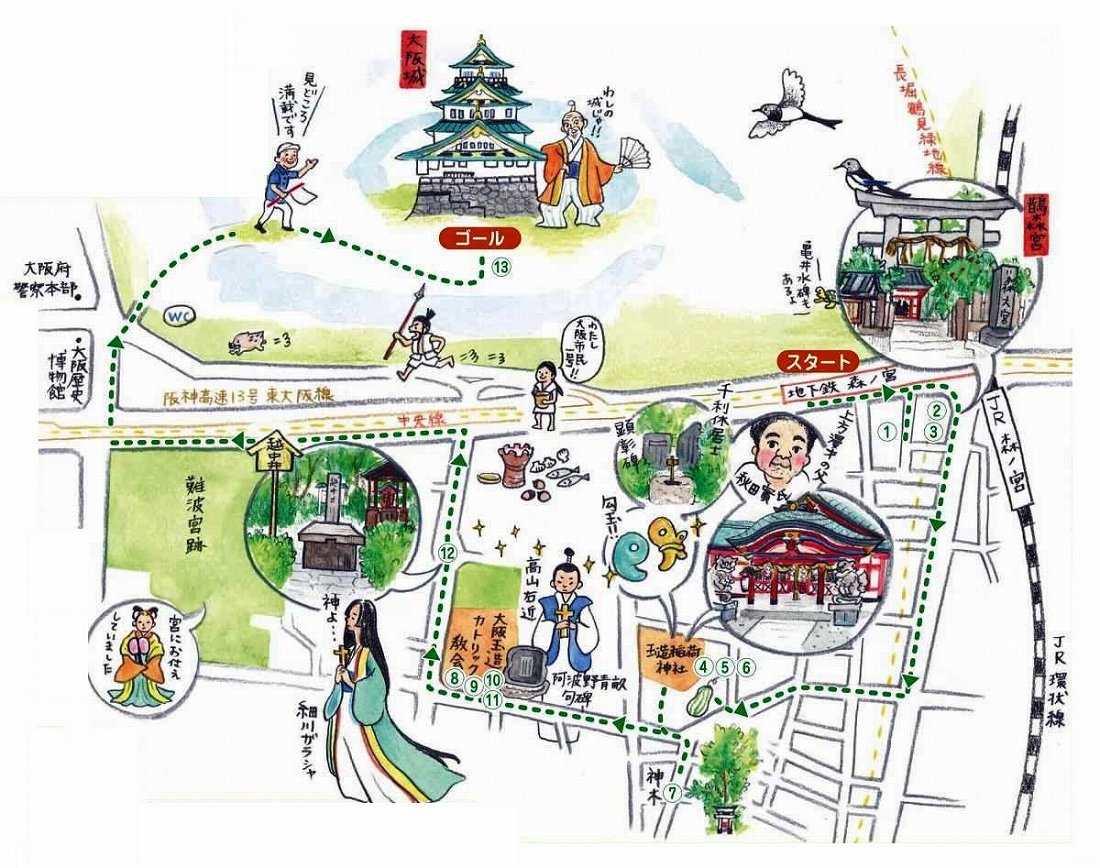

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.020�@���6000�N�I�I�v�̑�n��m�� �`����ɂ܂���b��H��Ȃ���` |

|

|

�@ ���㒬��n�̖k�[�Ɉʒu����X�m�{�E����E�G�́A�ꕶ�E�퐶����̊L�˂���������A�Ñ�ɂ͓�g�{���A�����ɂ͑��{�莛���A�ߐ�����͑��邪�z�邳��āA�܂��ɑ��6000�N�̗��j�╶�����Ïk���ꂽ�G���A�ł��B���Ƃ����s�s�̉h�͐����̃h���}�����ߑ������A�I�v�̑�n������Ă݂܂��傤�B |

|

|

�@�@ |

|

|

�����s�c�n���S�������u�X�m�{�v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

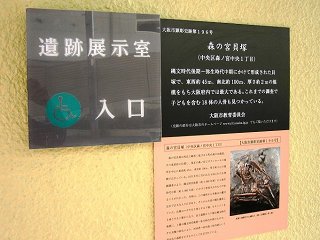

�@ �X�m�{��� �����̕ӂ�͏㒬��n�̖k�[�ɓ�����܂����A�y��Ђ������������Ƃ���A���a46�N(1971)�Ɋw�p�������s���A���s���ł͐����Ȃ��L�˂�������܂����B�L�˂̉��w����(�ꕶ��)�͊C���Y�̃}�K�L�A��w��(�퐶��)�͒W���Y�̃Z�^�V�W�~�ŁA���̕ӂ肪���͊C(�͓��p)�ł������̂��A������a��̓y���ɂ���Ė��ߗ��Ă��A��(�͓����A�͓���)�ւƕϖe���Ă����l�q�����Ď��܂��B

���܂��ꕶ��(��6000�N�O)�̒n�w��������l��18�̂Ɛ����p���������A����͑��ŌÂ̐l���Łu���s����1���v�Ƃ��ėL���ɂȂ�܂����B�����`�Ԃ���֓��Ⓦ�k�A��B���k�n���ƌ𗬂��Ă������Ղ������A�X�m�{�E�G�͓��{�e�n���ړ�����ꕶ�l�̏W�U�n�ƂȂ��Ă����Ɛ��肳��܂��B |

|

|

|

���}�b�v�ł͂��̕ӂ�ɂȂ�̂ł����E�E�E �낤��Ǝ��Ă�����u��ՓW����������v�Ə����ꂽ�v���[�g�������܂����B �ǂ����A���̌����̒n���ɂ��肻���Ȃ̂ł����A�o���P�[�h���{���Ă���A���ɂ͓���܂���ł����B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �F�X�{(�X�V�{�_��) |

|

|

����Ր_�͗p���V�c(��)�A���䕔�Ԑl�c�@(��)�A�������q(�q)�ŁA�X�V�{�_�ЂƂ��Ă�܂��B�h�䎁�ƕ������������������ɁA�h�䑤�̐������q���l�V���ɋF�肵�ď��������̂ŁA���s2�N(589)�ɓ��n�Ɏl�V�����J�鎛���������܂����B�̂��Ɏ��͍r�ˎR�Ɉڂ��Ďl�V�����ƂȂ�܂����A���́u���l�����v���_�Ђ̉��N�Ɠ`�����Ă��܂��B |

|

|

|

���܂�����6�N(598)�ɓS�|�Ƃ̑c�E�g�m��(�����̂��킩��)���V������F(��������)2�H�����サ�āu��g�̓m(�X)�v�Ŏ��炵��(�w���{���I�x)�Ƃ���A���ꂪ�F�X�{�̎Ж��̗R���ƌ����Ă��܂��B���Ă͍L��Ȑ_�̂������A���݂̏铌��V���c��哌�s�Z���̌䋟�c�̒n���͂��̖��c��ł��B���Ȃ݂��F�̓J�`�K���X�Ƃ��Ă��g���ŁA�؍��ł͍����ɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �T�䐅�� |

|

|

|

������JR�X�m�{�w�t�߂ɂ����ČÑ�͉��N���オ���Ă����Ƃ���܂��B �������q���������������̗쐅�ŁA�l�V�����Ƌ��Ɏl�V�����Ɉڂ��ꂽ�Ɠ`���܂��B���ۂɎl�V�����ɂ͋T�䓰������܂��B |

|

�@ |

|

|

�C �H�c������ ���H�c��(1905�`1977)�͋ʑ��o�g�̖��ˍ�Ƃł��B�����鍑��w���ŁA�����������s���ď����Ȃǂ\���܂������܁B���̍��ɉ��R�G���^�c�E�ԕH�A�`���R�̖��˂����ďՌ����A��{���������ė~�����ƒ��i�A����u���c��v���肪���Đl�C��ƂƂȂ�܂��B

��1948�N�ɂ͖��˃T�[�N���uMZ���i��v���������āA�~���R���X�E��s�Y��A���H���Ƃ��E�얡�������A�H�cA�X�P�EB�X�P�A�~�X���J�T�E���Ђ낵�Ȃǂ̖��ˎt����Ă܂����B1950�N�ɂ͍�}�n�Ǝ҂̏��ш�O�ƌy�����W�c�u��ːV�|���v�����܂����A�V�|��������ɉ����ɌX�|����̂ŏ��ш�O�ƑΗ��B�Ɨ����āu������|�v(���E���|�|�\)�������܂����B |

|

|

|

���ӔN�́u�̉�v��g�D���āA�I�[����_�E���l�AB&B�A�����T�u���[�E�V���[�A�{��叕�E�Ԏq�A�U�E�ڂȂǂ���āA���˃u�[���̑b�����܂����B 1977�N�ɑ咰���Ŏ����B�u������ �Ԃ��� �Ȃ������� �l�̏���Ȃ�v�����b�g�[��8000�{�߂����ˑ�{�������āu������˂̕��v�Ƃ��Ă�܂��B�c�����ɗV�Ƃ����ʑ�������ɏ��肪�����āA���M�Łu�����ɁB�{���Ă悭�Ȃ���͔̂L�̔w���̋Ȑ������v�ƍ��܂�A�܂��אɂ́u�n�藈�� �������̋��� ���ނ�� ���Ă��낤�� �߂������̂��ȁv�̎����傪���܂�Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�D �ʑ���א_��

���Г`�ɂ��ΐ��m�V�c18�N(�I���O12�N)�n���B�Ñ�́u�ʍ쉪�v�ƌĂ�A���ʂȂǂ����ʑ����������Ƃ����܂��B�h��E�����̑����̂����ɐ������q�͓��n�ɕz�w���āA�폟��͊ω����������B |

|

|

|

���L�b����ɂ͐痘�x��������Â����Ƃ����`��������܂��B�]�ˎ���͎Вn���}�R�ɖʂ��Ă������߁A�������N(1789)�A�����x��̟��ւŏo���y�����^�э��ށu�����v���s���܂����B����̒���ŔM���M��A�]�ˎ���ɂ͈ɐ��Q��̏o���_�Ƃ���܂����B

���G����[�̒�����痘�x������̂ق��A��g�ʑ������ق������Č��ʂ�y��Ȃǂ̌Ñ㎑�����W������Ă��܂��B |

|

���G����[�̒����B�@���͐܂�Ă��܂��������ł�

|

���G�����̓����@�@��̌����͎����قł�

|

|

������ɂ��悭�o�Ă���_�Ђł��B

|

���ߏ��卶�q��̑\����S���̔肪����܂����B

|

|

�@ |

|

|

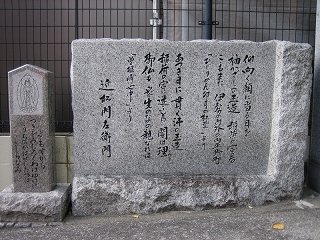

�E �痘�x���m������ |

|

|

���L�b����A�痘�x�͋ʑ��H�X( �˂�) ���ɉ��~���\�����ƌ����A�G�g�A���a�A�G���炪��_�̒�����y���Ƃ����̎��Ɉ���Ō��Ă��܂����B��@���@���̕M�ł��B |

|

|

�@ |

|

|

�F ������_(�_��) |

|

|

|

���ʑ���א_�Ђ����֖�50���[�g���قǐi�ނƁA�|�����H�̐^�ɂ����āA�u������_�v�Ə����ꂽ�K������܂��B�����Ƃ͔��ւ̂��ƂŁA���̉|�ɂ͐_�̎g���̔��ւ����݂��Ă���Ƃ���Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�G ���J�e�h�������}���A�吹��( ���ʑ��J�g���b�N����) |

|

|

������27�N(1894)�n���B���a20�N(1945)�̑���P�ŖŎ����Č��݂̑吹���͏��a38�N(1963)�ɗ������܂����B���z�ƁE���J���s�g�̈��ł��B �~�n���א�Ƃ̉��~�ՂƂ����R���ŁA�������ɍא�K���V�����`���ꂽ�悪�f�����Ă��܂��B�u�Ō�̓��̃K���V�A�v�l�v�u�h���̐���}���A�v�u���R�E�߁v�Ȃǂ͓��{��ƁE���{���(1891�`1975)�̍�i�ŁA��ۂ͂��̌��тŁA���a38�N(1963)�Ƀ��[�}���c���n�l�X23�����琹�V���x�X�g���������M�͂���͂��܂����B�p�C�v��2400�̋���ȃp�C�v�I���K���ł��m���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

���������̍א�K���V�����`���ꂽ��

|

����������K�ɐݒu���Ă��鋐��ȃp�C�v�I���K��

|

|

|

|

|

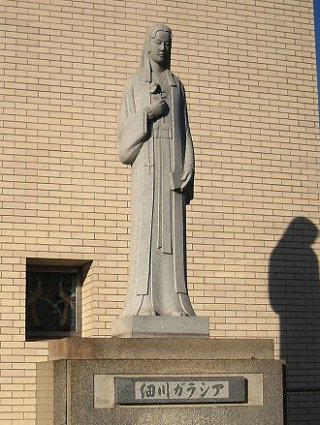

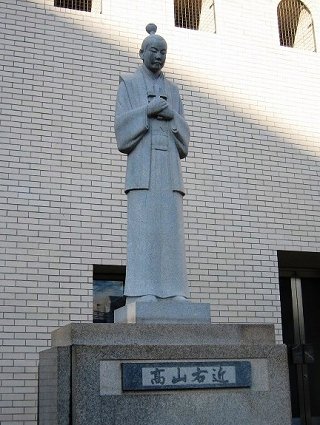

�H �K���V���v�l�� ���א�K���V��(1563�`1600)�́A���q���G�O���Ŗ{���͎�(����)�Ƃ����܂��B�M���̂����߂ōא쒉���ɉł��A���̗ǂ��v�w�ł������V��10�N(1582)�ɕ��E���G���{�\���ŐM�����A��͋t�b�̖��Ƃ��ĒO��ɗH����܂����B

���V��12�N(1584)�ɏG�g�̉��͂ōא�Ƃ̑�≮�~�ɌĂі߂���܂����A��͂����Ő鋳�t�̋������Ė�������A�����ɐ��炵�āu�K���V���v(���e����Ő_�̌b�݂̈Ӗ�)�̖����܂��B �Ƃ��낪�˔@�Ƃ��ďG�g�̓o�e�����Ǖ��߁B�v�E�������L���X�g���k�̎����̕@���킢�ŒǕ������قǂł������A�K���V���͔��o��Ƃ�܂����B |

|

|

|

���c��5�N(1600)�Ɋփ����̐킢���u������ƁA���R�E�Γc�O���͓��R�E�א쒉���̍ȃK���V����l���Ɏ�낤�Ƃ��܂����A�K���V���͋��ہB�u����ʂׂ� ���m��Ă��� ���̒��̉Ԃ��ԂȂ� �l���l�Ȃ�v�̎�������c���A�ƘV�ɑ��ŋ����т����Ď��ɂ܂����B���N38�B

�������͍Ȃ̎���߂��݁A�c��6�N(1601)�ɂ͋�����˗����đ��V�ɎQ��A�⍜�𐒑T���֖������܂����B

���K���V���̎��͓����̃��[���b�p�ɂ��`������A1698�N�ɂ̓K���V�������f���ɋY�ȁu�C��ȋM�w�l�v�����\����܂����B��ȕv�̔ɑς��Ȃ���M���т��A�Ō�͖��𗎂Ƃ��ĕv�����S������Ƃ�������ŁA�}���A�E�e���W�A�A�}���[�E�A���g���l�b�g�A�G���U�x�[�g�ȂǂɍD�܂�A���̐������ɐ[���e����^�����Ƃ����܂��B |

|

|

|

|

�I ���R�E�ߑ� �����R�E��(1552�`1615)�͐ےÏo�g�̃L���V�^���喼�ł��B���E�F��(1527�`1595)�͓����A�L���V�^���o�ł��l���Ă��܂������A���̋�����m���ĉ��@�B�E�߂�12�̂Ƃ��ɐ�����܂��B���̌�A�M���A�G�g�Ɏd���ĕ��������ĂĖ���6���ɕ������܂����A���A���y�A���s�A���Ȃǂŋ����Z�~�i���I(�_�w�Z)�Ɋ�i���ĕz��������⏕���܂����B |

|

|

�������s���A���c�F���Ƃ����������̃L���V�^���喼�̑唼�́A�E�߂��M�ɓ������ƌ����܂��B�V��15�N(1587)�̏G�g�̃o�e�����Ǖ��߂̂����ɂ́A�̒n��S���Y��������ďG�g�̌��������Ăł��M����蔲���A���O���ɂ����̖��͍L����܂����B�Ȍ�A����E�O�c�Ƃɔ���Ă��܂������A�c��19�N(1614)�ɖ��{��������߂��o�ăt�B���s���E�}�j���ɒǕ��B���n�ŔM�a�ɖ`����ė��N�A�}�����܂����B���̎��𓉂݁A�}�j���ł͑S�s�������āA9���Ԃɓn���Đ���ȃ~�T�����s����܂����B |

|

|

|

|

|

�J ���g������ |

|

|

|

���R�����q�E����f�\�E�����H���q�ƂƂ��ɖ��O�̓��������Ƃ��āu�z�g�g�M�X�h�̎lS�v �Ə̂��ꂽ�o�l�ł��B1947�N�ɃJ�g���b�N�ɓ��M�B���́u�V�̓��@���ĉE�߁@�����ɂ���v�ƍ��܂�A�E�߂��Â��̂ł��B |

|

|

|

|

�K �z����

|

|

|

���א�Ƃ̑�≮�~�Ղł��B����ƍN�ƑΗ������Γc�O���́A�ƍN���̍א쒉���̍ȁE�K���V����l���Ɏ�낤�Ƃ��܂����A�K���V���͋��ہB���~�ɉ�����Ď��Q���āA�B��c������\�����̈�˂ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

����g�{��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�������j������

|

�����x�@�{��

|

|

|

|

|

�L ���� |

|

|

|

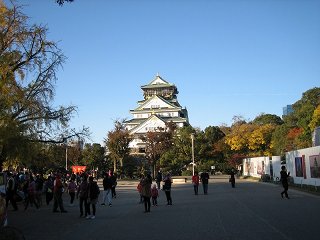

���D�c�M���Ɂu�V����̋��n�Ȃ�v�ƌ��킵�߂����{�莛(1496�`1580)�̐Ւn�ɁA�V��11�N(1583)�A�V���l�E�L�b�G�g���z����J�n���܂����B�O�d�̖x�Ɖ^�͂Ɉ͂܂ꂽ�u�O�����o�v(��F�@��)�̑s��ȏ�ł������A���̐w(1615)�ŏĎ��B���̌�A���a5�N(1620)���瓿��G���ɂ���đ���Č����n�߂��A���i6�N(1629)�Ɋ������܂����A����5�N(1665)�̗����œV��t���Ď����āA�ȍ~�͓V��������Ȃ���ƂȂ�܂����B |

|

���]�˖����̌c��4 �N(1868)�ɒ��H�E�����̐킢�Ŗ��{�R���s�k����ƁA����ɂ����c��͍]�˂֓��S�B ���̍������ɏo���āA����̌������̂قƂ�ǂ��Ď����܂����B���݂̓V��t�͑�7����s����萈ꂪ�Č����Ă��A�W�߂�ꂽ�s���̕��150���~�ɂ���ď��a6�N(1931)�ɍČ�����܂����B�L�b�E���쎞��̓V�炪�������30���N�ŏĎ������̂ɔ�ׁA���a�̓V��͌���W0�N���A�ł������̓V��ƂȂ��Ă��܂��B����9�N(1997)�ɂ́A���̓o�^�L�`�������ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�������E�؍��E�E�E�O�l���₽��Ƒ����ł����B

|

���S�`���I�E�E�E������ł̕�������Ԓ�������

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�J���l���ځv����A��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:15,376���@����:10.2km�@�ړ��K��:13�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|