|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.019�@�̑�Ȃ�嗤�����̓`���n�E�l�V���� �`�x�������̕ǂ�����֒�_�܂Ł` |

|

|

�����Ă͏㒬��n�̐����܂ŊC(���p)������A�����͓�g�ÂƌĂ�鍑�ۍ`�ł����B�l�V�����́A�嗤�����ɉe������āA����593�N�ɐ������q�����������u���{���@�ŏ��̑厛�v�ł����A�l�V�����E�G�ɂ́A���������嗤�����̉e�����������E���Ղ��������c����Ă��܂��B

���������̃x�������̕ǂ���A���֒�_�܂ŁB���ۍ`�E��g�Â̗��j�ƕ�����H���Ă����܂��B

|

|

|

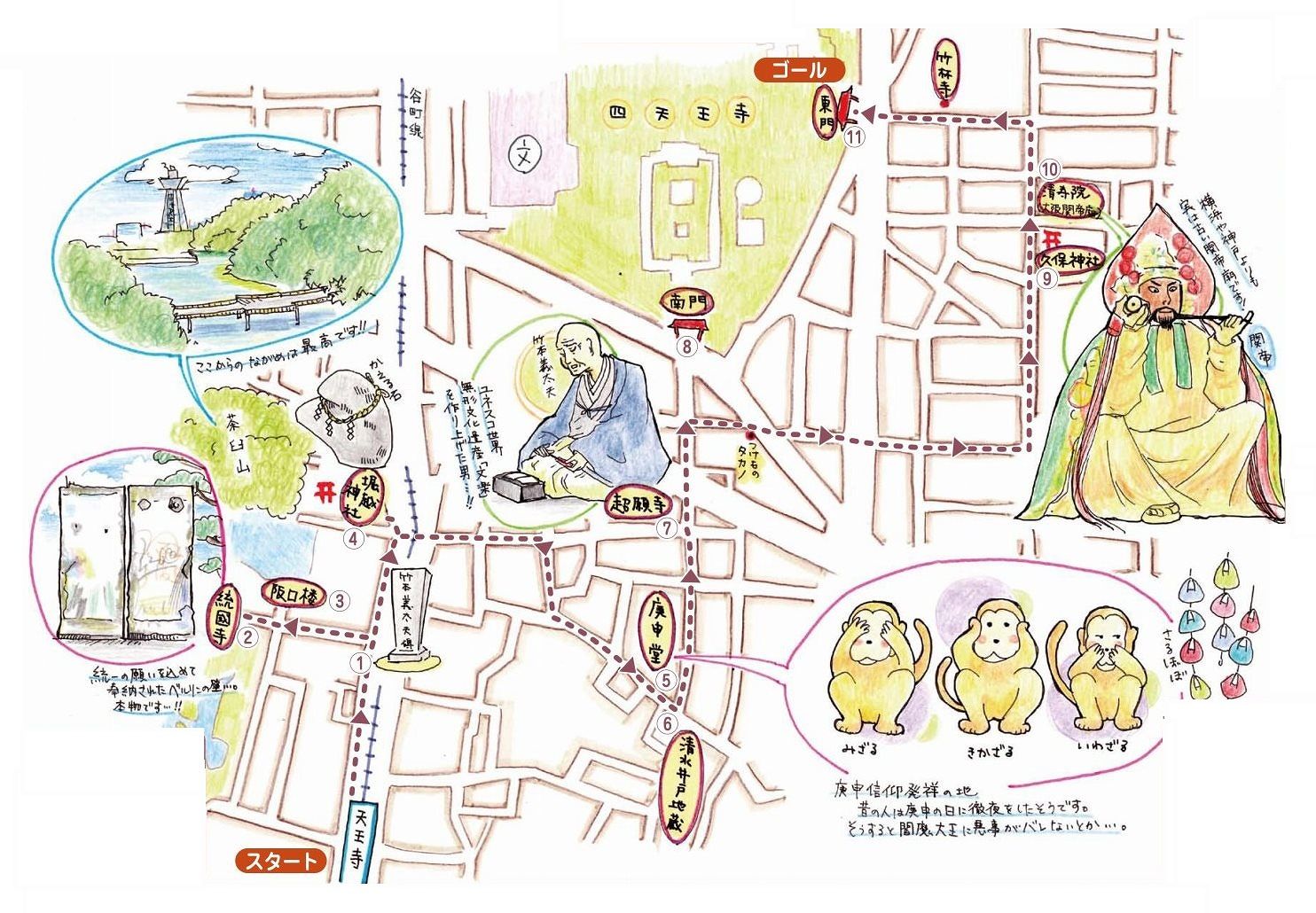

�����s�c�n���䓰�ؐ��u�V�����v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

|

|

|

�����ׂ̃n���J�X(�n��60�K�A����300m) |

�����̃r���̌��ݒ���36�K�ɍs�������Ƃ�����܂��B |

|

�@ |

|

|

�@ �|�{�`���v���a�̒n

�����|�{�`���v�͌c��4�N(1651)�A�V�������̕S���Ƃ̏o�g�ł����A�̂̍˔\�����o����ċ��s�̖��l�E�F�����ꞻ(�����̂��傤)�ɗa�����A��ڗ��߂݂̂Ȃ炸�A�̗̂w�ȂȂǐF�X�ȉ̏��̒������Ƃ��āA�Ɠ��̉��߁u�`���v�߁v���Y�ݏo���܂����B |

|

|

|

�����ꂪ��l�C�āA���ږx�ɒ|�{�����J���B�ߏ��卶�q������t����ƂƂ��Č}���āA��ڗ��l�`�ŋ����n�߂�Ɨ������ɂ߁A���\11�N(1698)�ɂ́A����ɏ�����ċ`���v�߂��I���A�u�}�㞻�v�̍��ƁA�u���������v�̖�������܂����B�Ȍ�A�`���v�͏���|�\�E�̋����������đ匠�ЂƂȂ�܂����A�ӔN�͒|�{����|�c�o�_�ɏ����ĉB�ނ��܂����B����4�N(1714)�A64�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�A ������(�x�������̕�)

|

|

|

���������̎Q���̓z�e���X�ɂȂ��Ă��܂����B |

���������̎R��ł��B |

|

|

|

|

���x�������̕ǁc�{���������ł����c���[��B�B�B |

���������q�̑n���Ɠ`�����Ă��܂��B�S�ς̑m�E����(����낭)���J�R�Z���Ƃ��ď�����A�S�όÔO�����Ɩ��Â����A���ÓV�c�̋A�˂ɂ������ی���܂����B��i6�N(1709)�ɁA���@�@�ɑ����Ď������u�a�C�R�@�M�����v�Ɖ��߁A�吨�̉_��(�C�s�m)�̏C�s�̏�ƂȂ�܂����B

�����a44�N(1969)�ɍݓ��{���N�����k����̎P���ɓ���A�u�������v�Ɖ�������܂��B��k�ɕ��f���ꂽ���N�����̍��Ɠ���ւ̊肢�����߂��āA�M�҂����[���ꂽ�x�������̕ǂ̈ꕔ���u����Ă���܂��B

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�B ����O

�������������o���V�ܗ����ŁA����10�N(1877)�ɓ�n��a�Ƃ̕��ƂƂ��đn�Ƃ��܂����B���������Ƃ́A�]�ˏ����ɖ��̐��S�ɂ���Đ������̒����m�����{�ɗ���Ă��āA�T�@�E���@�@���`�����A���̂����ɓ`������u�f�v(�������̐��i����)�����^�ł��B |

|

|

|

|

|

���u��(���܂�)�������{���v�Ƃ����Ӗ��ŁA�����̏I����ɑm����h�Ƃ��������݂Ȃ���b�������H���ł����B���ƐA�����𑽂��g�����Z���Ȗ��ŁA��\�I�ȕ��������ɐ��i���Ȃ���Ӗ�����������܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�C �x�z�_��(�F��M��) |

|

|

|

���������q���l�V�������������������ɁA�f���̐��s�V�c�̈⓿���Â�őn������܂����B�Â���薾�������܂ŋ����쉈���ɔ������x������A���̖x���z���ĎQ�w�����̂ŁA�x�z�Ƃ��������t����ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B

���܂���������Ɂu�a�̌F��w�v�Ƃ�����قǓ�������F��w�́A���s����D�ŗ���������āA�n�Ӓ�(���݂̓V���ӂ�)�ɂ�������\�㉤�q�̑�ꉤ�q�u�E�É��q�v���w�ł܂������A���̌E�É��q�͂̂��Ɏl�V�����̐��咹���߂��́u�F��_�Ёv�ɂ���������A����Ɍ�ɖx�z�_�Ђɍ��J����āu�F���ꉤ�q�V�{�v�Ƃ��Č��݂Ɏ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�����Ȃ݂ɌF�쌠���̐_�g�͎O�{���̉G�E���@�G(���^�K���X)�ŁA���{�T�b�J�[����̃V���{���}�[�N�ł�������݂ł��B |

|

�@ |

|

|

��������Ɖ����@���P�R�@

�����P�R�Õ�(���Ⴄ����܂��ӂ�)�́A���s�V�����撃�P�R���ɂ���O����~���B���{�w��j�ՂɎw�肳��Ă���B |

|

|

|

���Õ��̎��͈�т͓V���������ƂȂ��Ă���A���̌Õ��������̈ꕔ�Ƃ��ėV��������������Ă���B �����{�̂Ƃ̊Ԃɂ͉͒�r(���킼�������E�����������A�ʏ̂���Ԃ����Ƃ�����)�����邪�A�����788�N(����7�N)�ɘa�C�����C���A��a���͓��̔r���Ɛ��^�̂��߂ɏ㒬��n�������ŊJ�킵�悤�Ƃ��Ď��s�����Ւn�Ƃ�������B |

|

�����n���Õ��Ƃ��邩�͐����������B�×��r�ˁA�܂��͍r�ˎR�ƌĂ�Ă������n�͌Õ��Ɠ`������A�������甭�@���ꂽ�Ƃ����Ί��W���l�V�����ɓ`����Ă���B�Òn�}�̌`����ǔF����A���̂��ߏ]���O����~���Ƃ����Ă����B ������1986�N(���a61�N)�̔��@�����̌��ʂł͏��ւ╘�Ȃǂ��m�F����Ȃ��������Ƃ���A�u�Õ��ł͂Ȃ��v�Ƃ���������ꂽ�B |

|

|

|

|

|

�D �M�\��(�M�\�M���˂̒n)

�������V�c�̌��(697�`707�E����)�̂��Ƃł��B�����ɍГ��u�a�����s��A�����J�����l�V�����̍��m�E���͂��V�ɋF��ƁA�M�\�N�M�\���ɐʋ������q������āu��ߓV���A���̐l�̔Y�݂����ގ����������āA���Ж��a�̕��ւ�^����A�Ƃ̖��œV����~���Ă����v�ƍ����܂����B���͂������������q���J��ƁA�u�a�������ɑގU���āA���ꂪ�M�\���̉��N�ł��B |

|

|

|

���܂��M�\�M�Ƃ́A���Ƃ͒����̖��ԓ����ŁA�Ï��w���p�q�x(�z�E�{�N�V�A���^���E283�`343)�ɂ��A�u�l�̑̓��ɂ͎O���Ƃ����O�C�̒������āA�M�\�̖�ɖ����Ă���̂��甲���o���āA�l�Ԃ̍߉߂�V��ɍ����āA����ɂ���Ď��������߂���v�Ƃ���A���̂��߂ɍM�\�̖�ɂ́A�O�����������Ȃ��悤�ɓO�邷��K�������܂�܂����B |

|

|

|

|

|

���l�V�����M�\���̉��N�ɎO���̘b�͏o�Ă��܂��A����͍M�\�M�������ɍL�܂�ɂ�ĉu�a�����Ƃ����g�߂Ȍ������v�ɕς�������Ƃ������ƍl�����܂��B �䂪���̍M�\�M�̔��˒n�ł���A�����ɂ͖ؒ���́u������v�u��������v�u���킴��v���J��u�O�����v�������āA�M�\���ɂ͊J������A�吨�̎Q�q�q�œ��킢�܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ������˒n����(�l�V�����̖���) |

|

|

|

���V��9�N(1789)�́w�ۏB���n�}�x�ɖ{�����Ƃ��Ă��̈�˂̏��݂�������w�ےÖ����}��x�ɂ́u�J�̐����A�M�\���̓�꒚���肠��B����ɂ��ĊÖ�����A�l�V���������̂��̈�Ȃ�Ƃ����v�ƋL�q����Ă��܂��B �����n�����͂��������ꂽ���s���ł����A����32�N(1899)�Ɩ���43�N(1910)�̐������z�L�O�肪�����Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ���莛(�|�{�`���v�揊) ���n���͐��ÓV�c22�N(614)�ŁA�������q���A�h��n�q�̖��q�E�d�ς��Z�܂킵�߂��Ɠ`�����Ă��܂��B�����͒|�{�`���v�̕揊�����邱�ƂŗL���ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �l�V�������(�l�V��������)

|

|

|

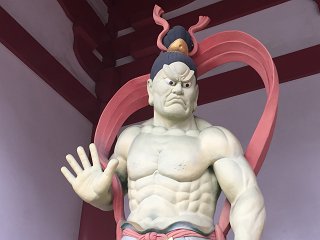

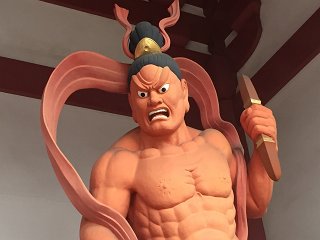

���l�V�����́A�������q�������������{�ŌÂ̊����ŁA����̑O�ɂ́u���{�Ŗ@�ŏ��l�V�����v�ƒ��肱�Β��������Ă��܂��B���̉����z�u�́u�l�V�����������z�u�v �Ƃ����A�삩��k�������Ē���A�d���A�����A�u�����꒼���ɕ��ׁA�������L���͂ތ`���ŁA���{�ł͍ł��Â����z�l���̂ЂƂł��B ���̌����͒����⒩�N�����Ɍ����A6�`7���I�̑嗤�̗l���������ɓ`����M�d�ȑ��݂Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�H �v�ې_��(�l�V�������{)

|

|

|

|

���������q���l�V���������ۂɁA���̎��Ƃ��đ��c�����l�V�������{(��]�E��V�{�E���V�E�y���E�͖x�E�x�z�E�v�ۂ̂V��)�̂ЂƂƂ���Ă��܂��B ���a20�N(1945)3���̋�P�Ŋ��q����l���̗Y��ȎЂ��Ď����܂����B�v�ې_�Ђ̋v�ۂ̒n���͌E�n�̈Ӗ��ŁA���P�R���瑱����n�ł��邱�Ƃ��炫�Ă��܂��B

�������ɂ���u�萬�A�{�v�́A�������q���{���������h���āA�l�V�����������͂��ߏ�����肪������ꂽ�̂ŁA���q����u�萬�A�{�v�ł���Ǝ]����ꂽ���ƂɗR������ƌ����܂��B�܂��A���Ђ͘Q���_�y�̉ƌ��Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�I �����@(���֒�_)

|

|

|

|

�������ɂ͉��@�@�u����R �����@�v�Ƃ����܂����A�����Ƃ̉����[���̂Łu�싞���v�Ƃ��̂���܂��B�u�����̐����v�ŗ����A����Ƌ`�Z��ƂȂ����E�`�̉p�Y�E�։H���J���Ă��܂��B

�����a���N(1764)�ɁA��y�@�Z�E�E�@�~��艩�@�m�E�匨�a��������āA�����m�E�听�a���������J�R���āA�{�����Č����ĉ��@�@�̎��ƂȂ�܂����B

���q�a�̕����͉؏�����i�������̂ŁA�z240�N�̓y������̋M�d�Ȍ����ł��B�听�a����������萿�������֒鑜�����a�ɂ��J�肵�Ă���܂��B |

|

|

|

|

�����l���؊X�̊֒�_�͖���6�N(1873)�A�_�ˊ֒�_�͖���21�N(1888)�n���ł��̂ŁA��������Â��A���{�ł��L���̗R���������֒�_�ł��B |

|

|

�@ |

|

|

�J �l�V��������

�����ĉ͓��E��a����̎l�V�����̎Q�q�q���o�}���A�ɐ��_�{�֏o�����鏄��҂����������l�V�����̓����ł��B���a9�N(1623)�Ɍ��Ă�ꂽ���E�����͍���w�肳��Ă��܂������A�ɂ�������ЂŏĎ����܂����B���݂̂��̂͐��̍Č��ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

������Ɖ����@�l�V���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�u�Ȃ�v����A��܂����B

|

�@�@

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:13,653���@����:9.8km�@�ړ��K��:23�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|