|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.018�@�䓰������Â�ŁA��֕��� �`���͖{�莛����n�܂����` |

|

|

�@ �����̑哮���E�䓰�B���̏o���́A�Ñ��ʉ@�Ɠ�g�ʉ@�����ԁA�ׂ��ׂ��Q�w���ł����B �����̓��䓰�̂ق��ɁA�D��̎��_�E���_�Ђ�A�����Ɋ������ƁE�n�ӓ}�̎��_�̍����_�ЁA���l�X�R�̐��E���`������Y�u���y�v�䂩��̓�g�_�ЂȂǂ�����܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

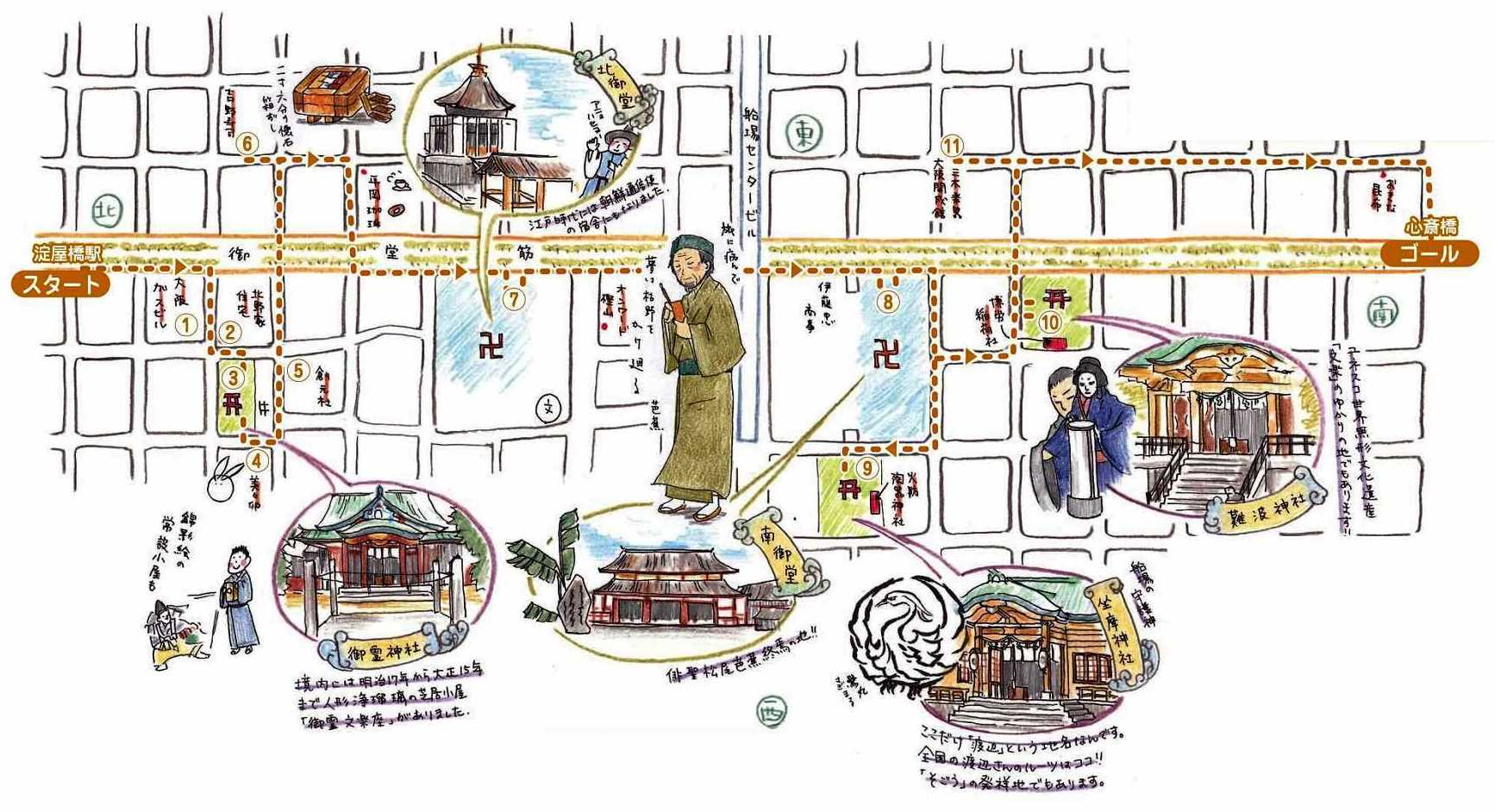

�����s�c�n���S�䓰�ؐ��u�������v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

|

���ӏH�̗[���͑����ł��ˁB ������iPhon�Ŏʐ^���B��̂ŁA���邢�����ɉ�肫��˂E�E�E�Ǝv���A�삯���E�H�[�L���O�H�ł��B |

|

�@�@ |

|

|

�@ ���K�X�r���a���O |

|

|

|

�����a8�N(1933)�v�H�B�v�͌��z�ƁE���䕐�Y�ŁA�����̍ō�����Ƃ��Ă�A�̂��ɂ������S�ݓX��v���錚�z�ƁE���쓡����u�s�s���z�̔��̋ɒv�v�Ɛ�^���Ă��܂��B8�K�ɂ���K�X�r���H���͏��a�����̑���̃��_�j�Y���̕��͋C��Y�킹�Ă��Đl�C�ł��B

������15�N(2003)�ɂ͍��̓o�^�L�`�������ɁB�܂���������d�v�ȃ��_�j�Y�����z���Ƃ��āu���{�ɂ�����DOCOMOMO100�I�v�ɂ��I��܂����B |

|

���z83�N�ł����āc����ȂɌÂ��͊����Ȃ��ł�

|

���K�X���ł��B�@���������K�X�ł��˃F�`

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A �k��ƏZ�� |

|

|

|

�����E�D��ł͐����Ȃ��Ȃ����ؑ�3�K���̒��ƂŁA���̓o�^�L�`�������ł��B

�����a20 �N(1945)�̑����P�ł́A�������ʂ��Ă��쌴�Ɖ������̂ɑ��K�X�r���ƁA���̖k��ƏZ����͜�Ђ��܂���ł����B�ČR�̎B�e�t�B�����ɂ��k��ƏZ��ۂ�Ƃ������ގp���ʂ��Ă��āA�u��Ղ̉Ɓv�Ƃ��āA���f�B�A�ɏЉ�ꂽ���Ƃ�����܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B ���(����傤)�_�� |

|

|

|

�����̐́A���̂�����͑��p���[�����肱��ŁA���](�Ԃ炦)�Ƃ������]�ł����B�Ï�3�N(850)�́w�������^�x�ɂ͔��\����(�V�c�̑��ʋV��)�̍Տ�Ƃ��Ě��_�K���n�J���ꂽ�Ƃ���A���ꂪ�_�Ђ̎n�܂�Ƃ���Ă��܂��B

�����\3�N(1594)�ɒØa��ˎ�̋T�䎁�̊�i�ŁA���](���݂��Ռ����E��i�_��) ���猻�ݒn�ɑJ�����āA�����N��(1661�`1673)�Ɍ��_�ЂƉ��̂��܂����B�D�ꌾ�t�̌䗾�l(�������Ƃ̎ቜ�l)�ƌ�C�����Ă��邱�Ƃ���u��삳��v�Ɛe���܂�āA�R��崓��A�����^���A����@�g�Ȃǂ��Q�w���܂����B |

|

|

|

|

|

������17�N(1884)�ɂ͐l�`��ڗ��u��앶�y���v���o���đD�ꏤ�l�̌�y�A�Ќ��⏤�k�̏�Ƃ��Ĕɐ����܂������A�吳15�N(1926)�A�ɂ������Ђɂ���ďĎ����܂����B���݂͕��y���Ք肪�����Ă��܂��B

�����̔��T���āA�������O���O���ƂQ�����܂����B �����̊O���ɂ���܂����B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C ���X�K |

|

|

���u���ǂ��v���˂̂��X�ł��B���200�N�������V�ܗ����u���K�O�v���c�ގ��Ƃ̎l�j�E�F�������Y�����A�吳13 �N(1924)�ɖ˗ސ��X�u���X�K�v�Ƃ��ĊJ�Ƃ��܂����B�l�G�܁X�̎R�C�̍K�荞�����Ȃ��ǂ��͕����E�J�菁��Y���D��ŐH�����Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �n���� ������25�N(1892)�ɏ��X�u����_���v�Ƃ��Đ���E�V���őn�ƁB�吳14�N(1925)�ɐ���x��ʂ�Ɉړ]���ďo�ŕ���u�n���Ёv��n�����܂����B�J�菁��Y�́w�t�Տ��x��A�킪���ŏ��߂ăm�[�x�����w�܂���܂�����[�N���̑�\��w�ፑ�x�A�D�c��V���́w�v�w�P�Ɓx�Ȃǂ����s���āA�����\����o�ŎЂƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E �g����i |

|

|

|

�����ĉ����c��ł�������E�g�쉮�Ï������V��12�N(1841)�ɊJ�ƁB�����̏���ł͖،^���g���č�鉟�����i�����y���Ă��܂������A�l�^�̓T�o��A�W�A�T���}�Ƃ�������O���ł����B�����ŎO��ړX��E�g�쉮�Б������^�C��G�r�A�A�i�S�Ƃ������������̉������i�u�����i�v���l�āB�����܂��̂����ɑD��̒U�ߏO�̂������Ől�C�ƂȂ�܂����B�u�Z���̉��v�ƌĂ�āA�D����\���閼�������ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �k�䓰(�Ñ��ʉ@) |

|

|

����y�^�@�{�莛�h(���{�莛)�̎��@�ŁA�Ñ��ʉ@�Ƃ������܂��B����5�N(1496)�A�{�莛��8��@��E�@�@��l�����E�ΎR�̒n�Ɍ�V�����Ă܂����B��V�𒆐S�Ɏ��������`������A���̒��͔��W���܂������A�D�c�M���Ƃ̐ΎR����(1570�`1580)�ɂ���Ė�k�͐ΎR��ދ��B�V���ɋ߂��u�O�̊݁v�ɐV�V�ɂ��������܂����B���̌�A�L�b����̌c��2�N(1597)�ɒÑ�(���]���Ԃ炦���a��������)�̌��ݒn�Ɉڂ�܂����B |

|

|

|

������N(1655)�ɂ͒��N�g�ߒc�̗��قƂȂ�A���N�O���̈����S������A�������N(1868)�ɂ͒n�������Ƃ��đ����䂪�u����āA�����V�c�̍s�ݏ��ɂ��Ȃ�܂����B

�����߂Ē��ɓ����Ă��ǁA�傫�Ȃ����ł��˂��` |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ��䓰(��g�ʉ@) |

|

|

�����\4�N(1595)�ɏG�g���玛�n����i����A�{�莛��12��E���@��l(1558�`1614)�����E�n�ӂ̒n�Ɂu��J�{�莛�v�������B���̌�A�c��3�N(1598)�Ɍ��ݒn�ֈړ]���܂����B�����ɂ͕��\5�N(1596)�����̑�J�{�莛���̞������c���Ă��܂��B |

|

|

|

������4�N(1714)�ɂ́A���{�������̊O�x�̐Ί_�̊�i�āA��K�͂Ȓn��������ē�d�����̖{�����������܂����B�܂����\7�N(1694)�ɔo���E�����m�Ԃ����ւ���Ă��܂������A�̒�������ē�䓰�߂��̉ԉ��m���q��̑ݍ��~�ɂċq�����܂����B��䓰�ɂ͔m�Ԃ̎����̋�u���ɕa��� ���͖͌�� �������v�̋�肪����܂��B

����������A�ǂł��������ł��B�k�䓰���傫�����ł��B |

|

����J�{�莛���̞���

|

���m�Ԃ̎����̋��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�H ����(��������)�_�� |

|

|

�����ܐ_�ЂƂ������܂��B�_���c�@���O�ؐ�������A�҂��������ɁA����͌��̓n�ӂ̒n�ɍ����_���J�������Ƃ��_�Ђ̎n�܂�Ƃ���Ă��܂��B�w���쎮�_�����x(927�N)�ł͐ےÍ������S�B��̑�ЂŁA�Z�g��ЂƓ������ےÍ���{���̂��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

���n�ӂ̒n�͕�������ɂ͍��㌹���̓n�Ӎj���Z��ŁA�q���͓n�ӓ}�Ɩ����A���˓��C�̐��R�̓����ƂȂ�܂����B�V��11�N(1583)�A����z��̂����Ɍ��ݒn�ɑJ�����܂������A�]�ˎ���ɂ͖�O�s���`������ē��킢�A�u�����̑O�̌Î艮�v�Ƃ��ď������u�Î蔃�v�u��Z�v�Ȃǂɂ��o�ꂵ�܂��B��O�s����́u�������v�Ȃǂ����܂�܂����B |

|

|

|

|

�I ��g(�Ȃ��)�_�� |

|

|

|

�������V�c���͓����O��(���݂̏����s)�Ɏ��ߋ{(�������݂̂�)���J�����Ƃ��ɁA����E�m���V�c�����Ր_�Ƃ��đn�������Ɠ`�����܂��B�V��11�N(1583)�Ɍ��ݒn�ɑJ�����܂����B����8�N(1811)�ɂ́A2���E�A�����y���������Ől�`��ڗ��̎ŋ��u��ׂ̎ŋ��v���n�߂܂����B |

|

���V�ۂ̉��v(1841�`1843)�ŋ{�ŋ����֎~������������܂������A����3�N(1856)��3���E���y���̎�ɂ���ċ��s���B�����͖���5�N(1872)�ɋ���E�����V�n�Ɉړ]���܂����A���̂����ɖ���17�N�ɓ�g�_�ЂŁu�F�Z���v���J��B�l�C���W�߂����߂ɁA���y���͌��_�ЂɈڂ��āu��앶�y���v�Ƃ��đR���܂����B���l�X�R���F�肷�鐢�E���`������Y�u���y�v�䂩��̒n�Ƃ��āA�u��Е��y���Ձv�̐Δ肪����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�J �O�؊y��E�J���� |

|

|

������8�N(1825)�ɏ��ЋƁu�͓��������v�Ƃ��đn�ƁB�̂��Ɋy�핔��n�݂��āA�吳14 �N(1925)�ɑn��100�N�L�O�Ƃ��ĊJ���ق����Ă܂����B�����F�̃^�C���\��̌����ŁA�������ւ̃X�e���h�O���X���������ƕ]���ł��B����9�N(1997)�ɂ͍��̓o�^�L�`�������Ɏw�肳��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�����s�c�n���䓰�ؐ��u�S���v����A��܂����B |

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:10,055���@����:7.4km�@�ړ��K��:14�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|