|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.017�@�Q���̋`���E�ؒÂ̊����A�z(�͂�)��I �`���厂�q�a���疼���͎̌R���܂Ł` |

|

|

�@ ���ؒÊ���(�{���E��������)�́A�c�����猳�a�ɂ����Ċ����y�؋Z�p�҂ŁA�ؒÐ���J�킵�Ċ�����(���E�Q����卑��)���J�����܂����B���{��������ɏd�p����܂������A���i16�N(1639)�ɑ�₪��Q�ő�Q�[�ƂȂ��������́A�����𓊂������đ��l�ɕ����^���A����ł�����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�������ő���̔��~�Ắu�����j��v�����s���āA�Q�[�ɋꂵ�ސl�X���~�ς��܂����B

���u�Q���̋`���v�ƌĂ�āA��⏎���̉p�Y�ƂȂ��������ł����A���̊����̓���������卑��_�Ђ�A�揊�̗B�ꎛ�ȂǁA�����̂䂩��̒n��K�˕����܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

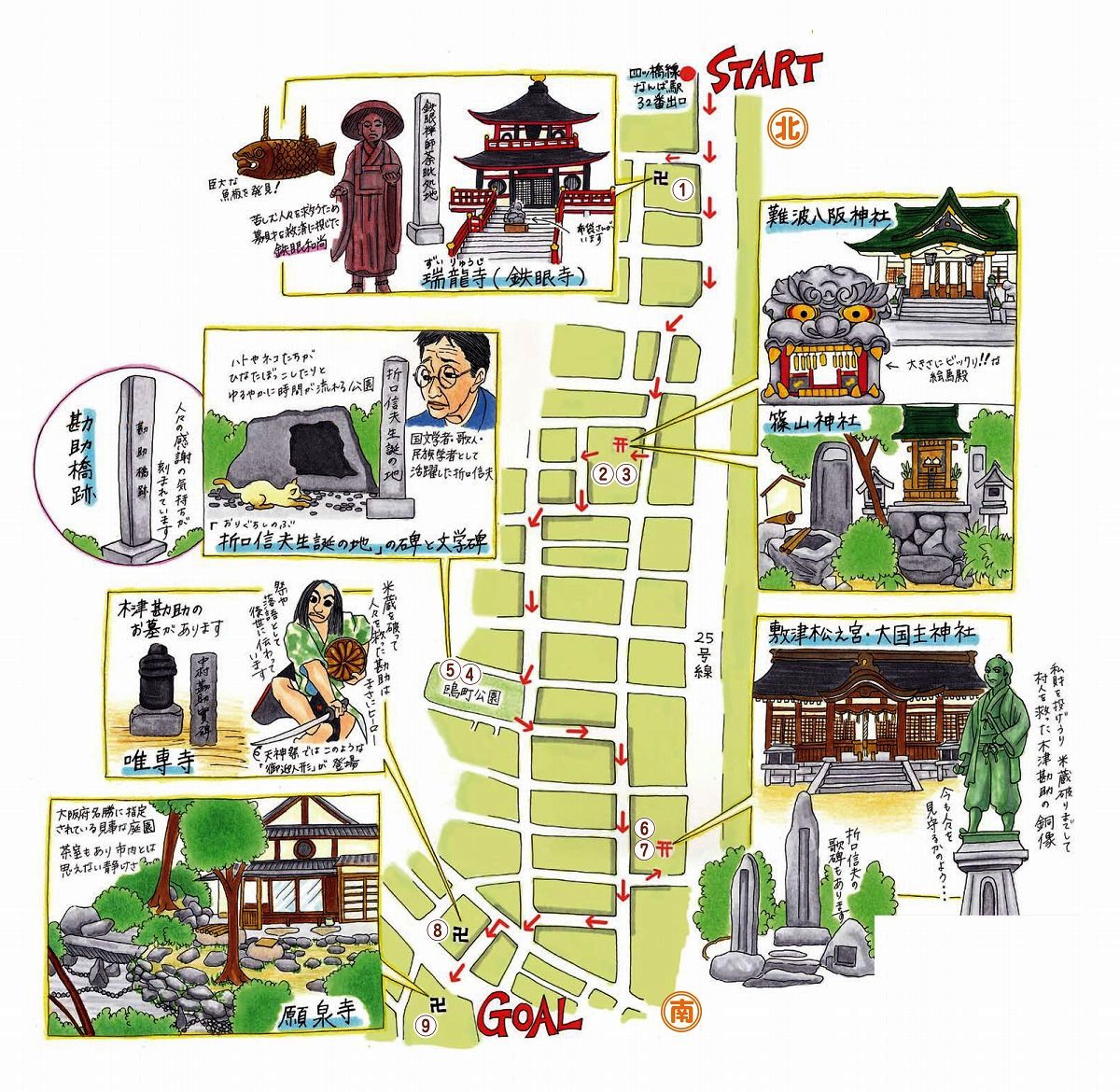

�����s�c�n���S�l�����u�Ȃ�v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ ������(�S�)

�����͓�g���̖�t���ł������A����10�N(1670)�ɉ��@�@�̑m�E�S�ᓹ���a���������Ē����J�R���A����4�N(1676)�Ɏ��_�R�������Ɖ������܂����B�S��a���̓��̍�������A�S��Ƃ��Ă�Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

���S��a��(1630�`1682)�͔�㍑�̐��܂�ŁA�����͏�y�^�@���w�т܂������A����N(1655)�ɉB�����g�ɎQ�T���đT�@�ɋA�ˁB����4�N(1664)�Ɂw�呠�o�x�̊��s�肵�A�S���s�r���Ď{�����W�߂܂����A2�x�A�^����Q�[�ɂ�����̋~�ςɎ{���A3�x�ڂɏW�߂�����ŁA�悤�₭��،o�̖ؔ�6,956��32���ł����������܂����B ����6�N(1678)�̂��ƂŁA�u�S��͈ꐶ�ɎO�x��،o�����s����v�ƁA���̈̋Ƃ��]�����A���a4�N(1929)�ɂ͏��a�V�c�����t�̖�����������܂����B�����ɂ́u�S��T�t䶔����n�v�̔肪����܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�A ��g����_��

���n���N��͕s�ڂł����A�Г`�ɂ��A�m���V�c�̌��ɓ�g���Ɉ��a�����s���āA�����V�����J�����̂��_�Ђ̎n�܂�ŁA�u��g���{�v�Ə̂���āA��g��т̎Y�y�_�ł����B��O��V�c�̉��v�N��(1069�`1074)�ɂ͋����V���̌ÎЂƂ��Ēm���A�������N(1661)�ɂ͌�z���V�c�̑攪�q�E�d��e�����M�̉��N����������Ă��܂��B���Ƃ͐_�������ł������A����5�N(1872)�̐_�������ɂ��A���ЂƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����Ր_�E�f�����������ւ�ގ����āA���̍�����������̎��Ɋ�Â����j�g�_���́A�w�ےÖ����}��x�ɂ��Љ��āA����13�N(2001)�ɂ́A���s���̖��`�����������Ɏw�肳��܂����B����12���[�g���A��11���[�g���A���s10���[�g���Ƃ�������Ȏ��q����ł��L���ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�B �R�_��(��g����_�Ћ�����)

����g����_�Ђ̋����ЂŁA���㊯�E�R�\���q�i�`(1755�`1818)���J���Ă��܂��B�\���q�͐��������Ȑl���ŁA����̎����A�����̈��艻����v�w���܂̒��ق܂ŐS��z�������㊯�ł��B��g��ؒÕӂ�͖�ؗނ͔̍|������ł������A�����A��ؔ����͓V�����s�ꂪ�Ɛ肵�Ă��āA�s���s�������܂��Ă��܂����B�����ŏ\���q���s�͂������ʁA����7�N(1810)�A�ؒÑ��Ɏs��J�݂̊������o�āA���ꂪ���݂̑��ؒÒn�������s��ŁA�\���q�͖ؒÑ����W�̂������������܂����B |

|

|

|

���㊯�����߂邳���͏Z�����痯�C�Q�菑���V���ɒ�o����܂������A���𗣂�邱�ƂɂȂ�A�ؒÂ̐l�X�͕̋C���������߂āA�\���q�����܂ܐ_�Ƃ����J��A���ꂪ���݂̎R�_�Ђł��B

���_�Ђׂ̗ɂ́u���̒��� ���ӂ��� ������ ������ �ނƂƂ��� ���������肯��v(���l��������قǂ̌��тŁA���̐Δ�ƂƂ��ɋ����邱�Ƃ͂Ȃ����낤)�̉̔肪�����Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

�C ������ |

|

|

|

���{���E���������B�V��14�N(1586)���͍�(���E�_�ސ쌧)�ɐ��܂�āA�L�b�G�g�Ɏd���A����z��̂����͒�h�H����V�c�J�������A�����ւ�d�p���ꂽ�ƌ����܂��B�܂����쎞��ɂ��A���̓��Ƌ{������͐��p�W�Ƃ��Ċ��A�ؒÐ�̊J��ɂ����̔��W�Ɋ�^���܂����B

���������́A���̊������˂������̐Ւn�ŁA�Δ�̑��ʂɂ́u���͂Ȃ��Ƃ� �������� �n��܂����� ���܂ł��v�̑��w�������Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

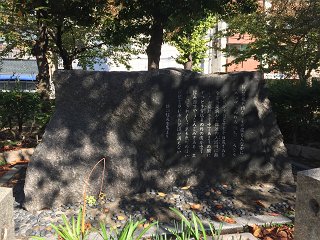

�D �u�܌��M�v���a�̒n�v�̔�ƕ��w��

�������w�҂̐܌��M�v�́A����20�N(1887)�ɁA��t�E�܌��G���Y�̎l�j�Ƃ��āA�����S�ؒÑ��s��ɐ��܂�܂����B�����w�ҁE���c���j�̉e�����Ȃ�����A�u�}���r�g�v�u�����V���v�Ƃ������Ǝ��̌������ʂ́A�����w�̐V���n���J�������̂Ƃ��āu�܌��w�v�ƌĂ�āA�����]������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

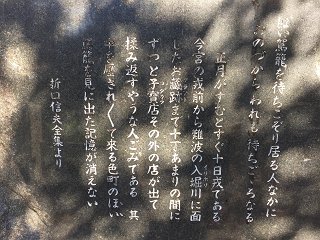

����狋�Ƃ����M���ŁA�̐l�Ƃ��Ă����܂����B���a28�N(1953)�ɖS���Ȃ�A��ɕ�����������Ă��܂��B�s��70���N�L�O�Ƃ��Ĕ肪��������A���a58�N(1983)�ɂ́u�\���^�v�̈ꕶ�������w�肪���Ă��܂����B �u�ق����Ă�҂������苏��l�Ȃ��� ���̂Â�������҂����T��Ȃ�v �u���������ނƂ����\���^�ł��� ���{�̏^�O�����g�̓��x��ɖʂ������U�Ղ܂ŏ\�����܂�̊Ԃ� ���Ǝq���X���̊O�̓X���o�� ���ݕԂ��₤�Ȑl���݂ł���@������������Ę҂�F���̂ق����Ă����ɏo���L���������Ȃ��v |

|

�@ |

|

|

�E �~�Ï��V�{�E�卑��_��

���_�Ђ̗R�����L�ɂ��A�_���c�@���~�ÉY���q�C���邳���ɍr�g�������悹��̂����āu����ȏ�A���������Ȃ��悤�Ɂv�Ə��̖�3�{�A���čq�C�̈��S���F�������Ƃ���u���V�{�v�ƌĂꂽ�Ƃ���܂��B�܂��������N(1744)�ɐ_��������A�o�_�n�z��Ђ̌�_����������āA�卑��_�Ђ����Ă��܂����B |

|

|

|

���Â����u���{�̏^����v(���{�^�_��)�ƕ���Łu�ؒÂ̑单����v�Ɛe���܂�A���w��\���^�܂���ɂ��u�^�A�卑�A���Ќw���Ė{�܂���v�ƁA�]�ˎ��ォ��̎Q�w���K���������c���Ă��܂��B���Ȃ݂ɂ��Ր_�̑fᵚj���Ƒ卑�喽�͐e�q�̊W�ƂȂ�܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �ؒÊ������� |

|

|

|

���~�Ï��V�{�E�卑��_�Ћ����ɂ���܂��B�G�g�ɍ˔\��F�߂��A���쎞��ɂ��ؒÐ�̊J��Ȃǂœy�؋Z�p�҂Ƃ��Ċ����ؒÂ̊����ł����A�ނ̖�������L���ɂ����̂́A���i16�N(1639)�ɑ�₪��Q�[�ƂȂ��������ɁA�����𓊂��đ��l�ɕĂ��^���A����ł�����Ȃ��̂ŁA����̔��~�Ă̎{�����肢�o�܂��������������ꂸ�A���Ɂu�����j��v�����s���āA��⏎�����~�������Ƃł��B

�����ʂƂ��Ċ����͕߂܂��Ĉ���(���݂̑吳��)�ɓ������ƂȂ�A����3�N(1660)�A75�ŖS���Ȃ�܂����A���̐������܂́A�̕���A���y�A�u�k�A����A�Q�Ԑ߁A�]�B�����A�͓������Ȃǂ̊i�D�̑�ނƂȂ�A�Q���̋`���E�ؒÂ̊����̖���s���̂��̂Ƃ��܂����B

���܂������̍Ȃ͍����E�����C�ܘY�̈�l���E����ŁA��Q��̋A����ގѕ���E�������Ƃ��R���Ō����Ƃ����G�s�\�[�h���L���ł��B��͗B�ꎛ�ɂ���܂��B |

|

�@ |

|

|

�G �B�ꎛ |

|

|

|

���p���V�c(�݈�585�`587�N)�̎���ɁA�V��q��(���߂̂��˂��݂̂��ƁE���b���̉��c)�̎q���E瑌��Ԑ�(�Ƃ݂�����)���A�ؒÉY�ɑ������\�����̂��N����Ɠ`�����A���̌�A�O�\�O�����d���@�@��l�̒�q�ƂȂ�A����7�N(1498)�ɖV�ɂ������A�V��7�N(1579)�ɗB�ꎛ�̍������^����܂����B

���{�莛�ƐD�c�M���Ƃ̐ΎR����̂����̌��тɂ��A����44�N(1911)�ɖ{�R����R�����Ƃ��ĔF�߂��܂����B�����ɂ͊��i14�N(1637) �����̞�����ؒÊ����̕悪����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

�H ��� �����얅�q�̔��j�E���Ö��`��(�@��:���`�@�i��)������11�N(603)�ɑn�����A�͂��߂͖��ʎ��@�Ə̂��Ă��܂����B�����͐��k���S���[�g���̏ꏊ�ɂ���܂������A���m�̗��ɂ��Ď����A�i��4�N(1507)�Ɍ��ݒn�ōČ����܂����B |

|

|

|

���]�ˎ���́A�I�ɓ���Ƃ̎Q�Ό��̐w���ƂȂ�A����Ƃ��O�c�t���̎����������Ă��܂��B���ĈɒB���@����i�����q�a�E����������Ƃ��Ă���܂������A�ɂ�������ЂŏĎ����Ă��܂��B |

|

�����s�̍��ƁE������̍�Ƃ����뉀�������āA����������Ȃǂ��Ď���������݂͕�������A���{�����w��ł��B�܂��]�˖����̑����Ŏl�V�������y�����ނ��������ɁA��Z�E�E���쏾���t���s�͂��đn�݂����̂��V�����y���u�뗺��v�ŁA���̗��K��A�������ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�ق��ɂ��܌��M�v�̕悪����A�܂������E������������āA���ҏ��H��Ƃ̒��������Ȃǂ�����I�ɊJ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�䓰�ؐ��u�卑���v����A��܂����B

|

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:11,966���@����:8.2km�@�ړ��K��:17�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|