|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.016�@�ߑ�a�т͎O���Ƃ���n�܂����I �`���������̓����牻�ϒn���A�ؒÐ쐅��܂Ł` |

|

|

�@ ���w�ےÖ����}��x�Ɂu��E���̑�D�A����ɒ����H����肽��@���w��ɂ͑D�̖��A�ƁX�̖�t���đ��������点�A���Ђ̏��s���E�����̖������l���ďo�����蒅�D����v�ƋL���ꂽ�O���ƁB �ؒÐ�������ԏ��Ղ�吳���A���������Ԋw�Z�ՂȂǁA�������̃h���}�������Ă��܂��B����ȎO���ƊE�G������Ă݂܂��傤�B |

|

|

�@�@ |

|

|

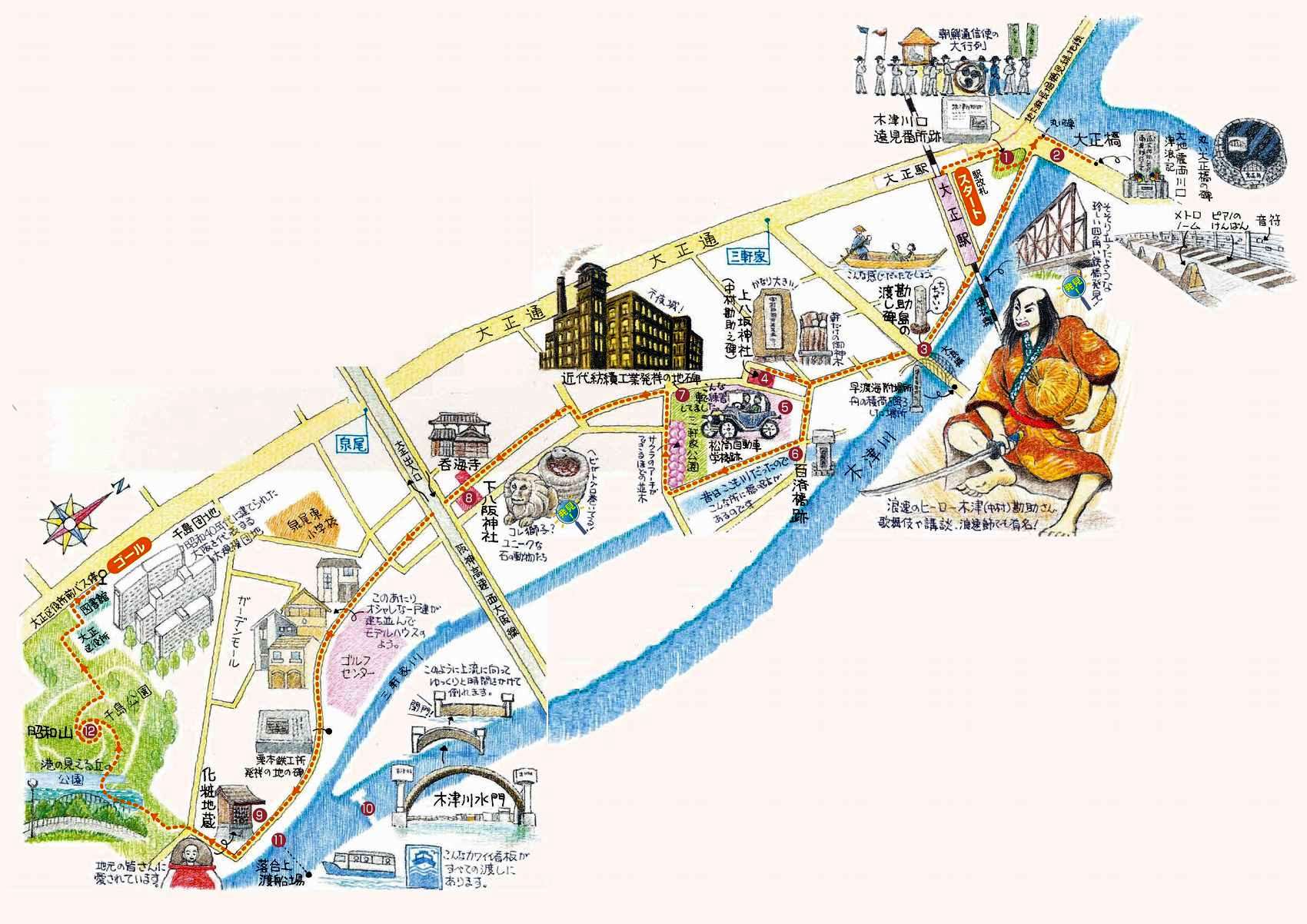

��JR����u�吳�v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �ؒÐ�������ԏ��� |

|

|

|

�����n�͂��ĕP���ƌĂ�Ă��܂������A�`���Ƃ��Ė���������(�ؒ�)�������A�c��15�N(1610)�ɖL�b�Ƃ̂��߂ɌR�D�W�D���̌��݂�D����̐��������s���A���̌��ɂ�芨�����Ɩ��t�����܂����B ���̌�A��i5�N(1708)�ɖ��{���ؒÐ�������ԏ��n�ɐ݂���Ə����̑D�œ�����ĖؒÐ�͑��o�ς��x����哮���ƂȂ�A���N�ʐM�g�̑D�Ȃǂ��o���肵�܂����B �܂������ɂ͖��{�̊��D�������e����u��D���v(��苴��������)������܂����B |

|

�����̃v���[�g�����H�c�̂悤�ł��B

|

������͊W�Ȃ������ł��B

|

|

�@�@ |

|

|

�A �吳�� ���吳4�N(1915)�Ɏs�d�J�ʂƂƂ��ɉˋ��B�����͓��{�Œ��̃A�[�`���ŋ於�̗R���ɂ��Ȃ�܂����B���̌�A���a49�N(1974)�ɐV���������B�������̍����Ƀx�[�g�[�x���̌����ȑ�9�ԁu����̉́v�̊y�����f�U�C������Ă��܂��B ���ۂ��吳���̔� |

|

|

|

|

|

�������̓s�A�m�̌��ՁA���̓��g���m�[���A�����͌ܐ����̉����E�E�E�����Ă���ˁ`�� |

|

|

|

|

|

����n�k������ØQ�L 1854�N�̈�����C�n�k�̌�ɔ����������P�����Ôg�̔�Q�Ƌ��P���L�������̂ŁA�蕶�ɂ́u�Éi7�N(1854�N)�A6��14���ߑO�뎞����ɑ傫�Ȓn�k���������Ôg�������悹���B��Q�́E�E�v�Ƌ�̓I�Ȕ�Q���q�ׁu�n�k������������Ôg�����邱�Ƃ�S���Ă����A�M�ł̔��͐���Ă͂����Ȃ��B�܂������͉��Ύ��ɂȂ�B�Ȃɂ����u�̗p�S�v���̐S�A�Ôg�Ƃ����͉̂�����g�����邾���ł͂Ȃ��A�߂����琁���オ���Ă��邱�Ƃ�����A�Ôg�̐����́A���ʂ̍����Ƃ͈Ⴄ�v�ƍׂ������ӂ������̂����u���Ȃ��������A�����ɏ����c���B��킭�A�S����l�́A�������ǂ݂₷���悤�� |

|

|

���N�n�����Ȃ����A��̐��ɓ`���Ă����Ăق����v�ƍ��܂�Ă���A�L�q�ǂ���n��̗L�u�ɂ���Ė��N�n���ꂪ�s���Ă��܂��B |

|

|

�@ |

|

|

��JR����̎l�p���S���ł��B����Ȍ`��̓S���͏��߂Č����悤�ȋC������B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �������̓n���� |

|

|

����Q���̂����Ƃɂ���܂��B���ʂɁu�킽�� �������v�B�E�ʂɁu���������݂� �Ȃ�� ���{�V���� �Z�g ���~�c�r(����ɒr�̂���) ���ږx�v�Ƃ������n�������܂�Ă��܂��B���Ă̓n���D�̏ꏊ�ŁA�������Ɠ�g�����q���ł��܂����B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

���E�H�[�L���O�R�[�X�O�ł����A��Q���̔��Α��Ɂu���n�C���ꏊ��v������܂��B �]�ˎ���A���ɂ�����܍��D�Ȃǂ̏M�̐ωׂ��~�낵���ꏊ�ł���A��B�̏M�����̕ӂ肩����s���̐�ɂ��̂܂ܓ���ƁA�ؒÐ�̏�ו�����D�≮�������ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�����ŏM�𗯂߂����ςׂ݉���̏�M�ɐςݑւ��邩�A���H���^�����邩�̂ǂ��炩�ɂ����������ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C �㔪��_��(���������V��) �����������͓V��14�N(1586)�A����(���E�_�ސ쌧)�Ő��܂�A���͑�˂̏d���ł��������m�������ēy�؋Z�p�҂ɁB�c��1 5�N(1610)�ɖؒÑ�(���E�Q����Ɛ�����)�ɈڏZ���ĖL�b�ƂɎd���A�O���Ƃ̌R�D�����݂ɋ��͂��܂����B�����𓊂��Ē�h��z���A�V�c������тŊ������Ɩ��Â����A���i7�N(1630)�ɂ͖ؒÐ�J��ɍv�����āA���Č܍��̓��`�������{���狖����A���ꂪ���ɂ�����܍��D�̎n�܂�Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

|

�����i18�N(1641)�̑�Q�[�ł́A��l�ɑ����J���悤�i���܂��������������A�Ȏq�ƕʂ�č��������_���ƈꏏ�ɑ��j������s�B����̖����Ȃ������Đl�X���~���A���܂����B�ꎞ�͎��߂����܂�܂������A�����̏����Q�肪�₦���������ɓ������ɁB���̌���O���Ə�V���ɏ㔪��_�Ђ�����������A�c�n����i(���ꂪ��ɕ~�ÁE�卑�����w�Z���̌��ݔ�̊���ނ��Ƃ�)������ƁA�n��ɑ���Ȍ��т��c���܂����B�㔪��_�Ђɂ͊������̂����u���������V��v������A�����n��Z���������狭�����h����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D ���������Ԋw�Z�� ���吳8�N(1919)�A����24���������{�R���Y���ƗF�l�̓��䎁���A�₪�ĒN���������Ԃ������ʼn^�]���鎞�オ����ƁA���������Ԋw�Z�̑O�g�u���������ԓ��D��v���J�݁B�����͓����������A���{���̎����Ԃ͂킸��350��قǂŁA���{�̎����ԋ��K���̑������I���݂ł����B ���A�����J��������{��|�ăe�L�X�g�����A�C���������Ȃ��̂Ō̏Ⴕ����^�]�Ҏ��g���C������K�v������A�����Ԃ̍\���w�A�d�C�w�Ȃǂ��J���L�������Ɋ܂܂�Ă��܂����B�^�]���K�͒��Ẫt�H�[�h�ԂŁA���K�ɏo��ƍ��R�̐l�����肪�ł����Ƃ����܂��B�܂������̎����ԉ^�]�Ƌ������͎����Ԃ���������Ŏ�������K�v������A���������Ԋw�Z�̓t�H�[�h�Ԃ̎��ԑ݂����s���Ă��܂����B���ꂪ���{�̃����^�J�[�̎n�܂�Ƃ���l�����܂��B���j���鏼�������Ԋw�Z�ł������c�O�Ȃ��Ƃ�2000�N�ɕZ���Ă��܂��܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ��g���p�l���E�S�ϋ��� �����Ă��̂�����͓�g���ƌĂ�A�]�ˏ����̑��̖����ē��w�����D�x�ɂ́u(��g����)��g�ɂÂ����鏊��B�̓���g�̏Z�l�Ђ炫�����Ȃ�����̖��Ƃ���ɂ�v�Ƃ���A�D����̑}�G���f�ڂ���A�܂��w�ےÖ����}��听�x�ɂ́u���n�D��H�E������ɊC�����쎖���v�Ƃ���܂��B ���ؒÐ��ʂ̗v�ՂƂ��Ĕ��W���Ėk�O�D�����D���A��\�ΐς̏�בD��86�z����A�吳�����ɂ͑��D��15�Ђ��W�����āA���݂��H��Q�ƂȂ��Ă��܂��B�S�ϋ��͓�g�����̎O���Ɛ�ɂ��������̂ł����A��̈ꕔ�����ߗ��Ă�ꂽ�����ɔp���ɂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �ߑ�a�эH�Ɣ��˂̒n�� ������16�N(1883)�A�a��h��ⓡ�c�`�O�Y�炪�o���������a�щ�Ђ��O���Ƒ��ő��Ƃ��J�n�B�䂪�����̋ߑ�a�эH�ƂŁA����19�N(1886)�ɂ͖�Ƃ̂��߂ɔ��d�@���w�����čH��S�̂��s���̂悤�ɕ����т�����A�S���e�n����d���̌��w�҂��E������قǂł����B���̌�A���n�𒆐S�ɐ������̖a�сA�@�ۉ�Ђ��ł��A���́u���m�̃}���`�F�X�^�[�v�ƌĂ�A���a6�N(1931)�ɂ͑��Ђƍ������Đ��E�ő�̖a�щ�ЂɁB�������푈�����ƂƂ��ɌR���H��ɓ]���������āA���a20(1945)�N3���̑��P�ŏĎ����܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

���t�ɂȂ�ƍ��������ꂢ�ł��傤��

|

�������Ԃ�Â����Ȍ����E�E�E吞�C��

|

|

�G ������_�� �����i2�N(1625)�ɁA�O���ƒn��̊J��҂炪�������܂����B�吳�n��ōł������A���̒n�̎��_�Ƃ��đf���j�������������Ɠ`�����Ă��܂��B�������̓ۊC���́A����10�N(1670)�̑䕗�Œn�悪��ŏ�ԂɂȂ����Ƃ��ɕl�ɕ�F�����ł��グ���A���������12�N(1672)�Ɉ��u�����̂��N���Ɠ`���܂��B�u�Q���ω��v�Ƃ��Č����h���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

������͉����낤�E�E�E

|

���X�t�B���N�X��������Ȃ��E�E�E

|

|

|

|

|

�H ���ϒn�� |

|

|

|

�����ς��{���ꂽ���s���ł����������n������ł��B���͐쉈���ɂ���܂����B���̂��n������̂������Ő�Ђ̂�������Q�ɑ���Ȃ������ƒn��Z���̕��͌����h���Ă��܂��B��̖̂��ɂ͊���2�N(1742)�Ƃ�����260�N�ȏ�̒����ɘj���āA�n��ߑ����Ă����A���j�̐����ؐl�̂��n������ł��B |

|

|

|

|

�I �ؒÐ쐅�� ���ؒÐ�ɂ���A�[�`�^����B�v�͌I�{�c�H���ŁA�v�H�͏��a45�N(1970)�ł��B�䕗�Ȃǂʼn����Ă�����p����̍����������~�߂铭���������Ă��܂��B��ʓI�Ȑ���Ŏg���郍�[���[�Q�[�g�ł͒ʍs�s�̑傫���̑D����ʂ����߂ɃA�[�`�^���̗p����܂����B���ɂ͖ؒÐ쐅��ȊO�ɂ��A���^�̐���Ƃ��Ĉ����쐅��ƐK���쐅��Ȃǂ�����܂��B

|

|

|

�������猩������

|

������{�ׂ݂̗Ɂu�I�{�c�H�����˂̒n��v

|

|

|

|

|

�J ������n�D�� �����s�ł͌���8�{�̓n�D�������āA�ʋA�ʊw�A�������ȂǂŒn��Z���̑�ȑ��ƂȂ��Ă��܂��B�ؒÐ�ɂ�4�{�̓n�D���^�q���Ă��܂����A������n�D��͂��̂����ł��㗬�ɂ���n�D��ŁA�吳��瓇1���ڂƐ�����k�Î�4���ڂ�����ł��܂��B�ݕNJԂ͖�100���[�g���ŁA����20�N(2008)�x�����ł�1������540�l�����p���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

������Ă݂����������ǐ���}���ł���̂Ńp�X

|

���Ί݂ɂ͂����ɒ����܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�K ���a�R �����ď��a�R�E�G�͒��؏��ލH�ꂪ���݂���Ė؍ލH�Ƃ̒��ł������n�Ւ����̉e���ŁA1960�N��ɒ��؏�͕���(�Z�V�]��)�Ɉړ]�B�� �̐Ւn�Ɂu�`�̌�����u�v�Ƃ��đ��c����܂����B���a45�N(1970)�̑�㖜���Ɍ����đ��s�c�n���S�̐����H�����}���ɍs���Ă��āA���̎c�y��170���������[�g�����g�p���Ă��܂��B���N11��30���ɋL�O�A�����������Ȃ��A�u���a�R�v�Ɩ����\�B���̌�A�R�̎��͖�11.2�w�N�^�[�������ď��a51�N(1976)�ɐ瓇�������J�� ���܂����B�c�c�W��5���{��\�e�c���͂��߂Ƃ������M�ѐA�����A�����Ă��܂��B�W��33���[�g���ŁA�z�R�����͑��s�ōł��W���������R�ł������A�ߌ��Βn���ɒߌ��V�R�����݂���A���s���ō���̍���ߌ��V�R�ɏ���܂����B���݂ł͑��s��2�ԖڂɕW���������ꏊ�ł��B |

|

|

�����ꂪ�u���a�R�v���I

|

���V�ێR���n�[�h�ł��B

|

|

���R���ł�

|

���u�`�̌�����u�v���Ă������ǁE�E�E�����܂���

|

|

|

|

|

|

|

|

���瓇�c�n�@���a40�N��Ɍ��Ă�ꂽ�����\�����K�͒c�n�������ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

���S�[���̑��s�c�o�X�u�吳������O�v�ł��B |

|

|

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:13,582���@����:9.7km�@�ړ��K��:19�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|