|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.014�@�ߑ���̖����͐��ɂ���I �`����̋��s�E�G�A�ꂩ��]�V�q�����{�܂Ł` |

|

|

�@ ������7�N(1874)�A�]�V�q����2�K���ė�������̃��l�b�T���X�l���̏�����{���ɂ��v�H���܂����B��������n�ɋ߂��A�����̕����E���x���ړ����邽�߁A�܂����͏����A���Ɍ������Ĕ��W����Ɨ\�z���ꂽ���߂ŁA�����A��㏎���́u�]�V�q�����{�v�ƌĂт܂����B |

|

|

�@�@ |

|

|

|

|

|

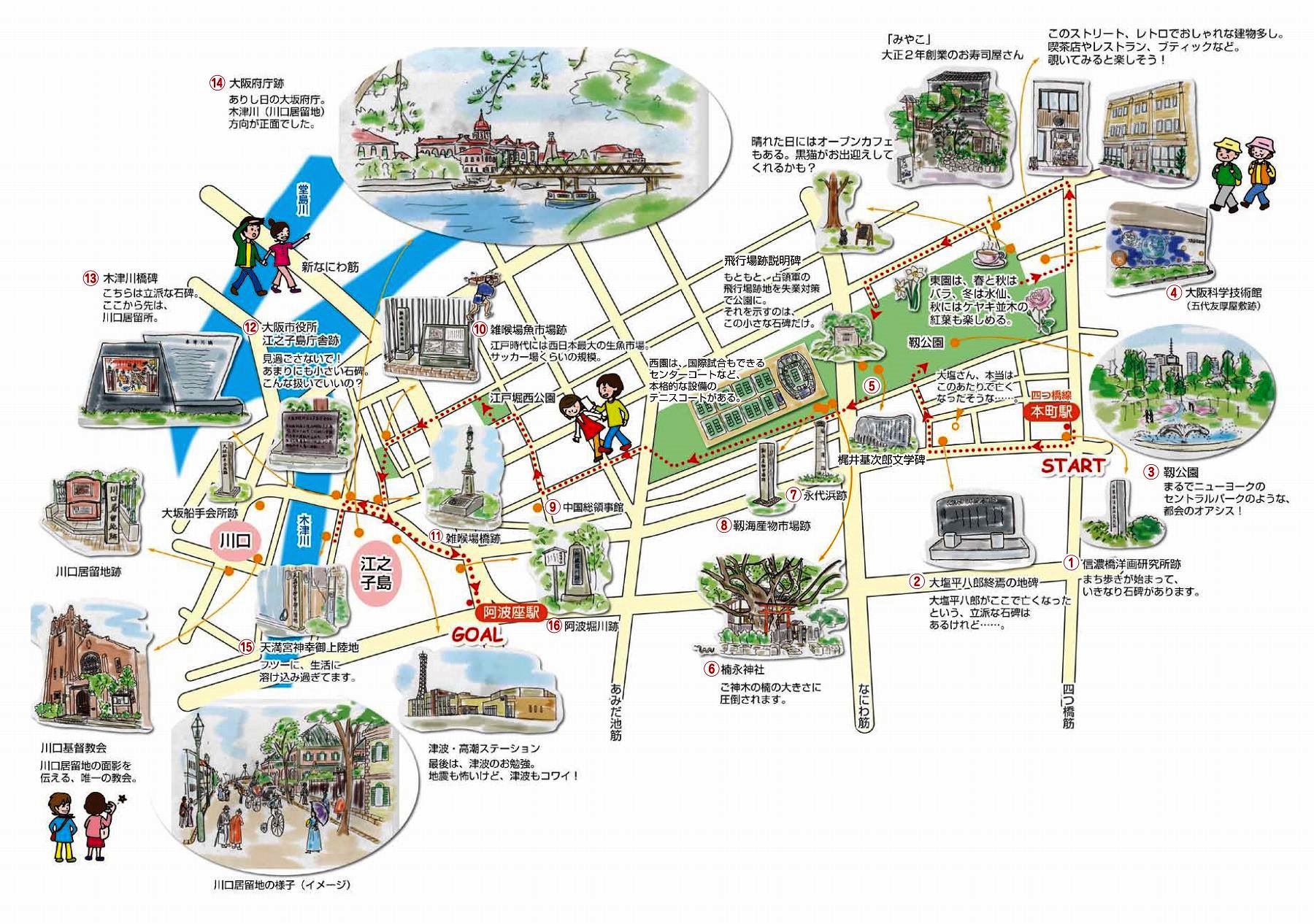

�����s�c�n���l�����u�{���v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

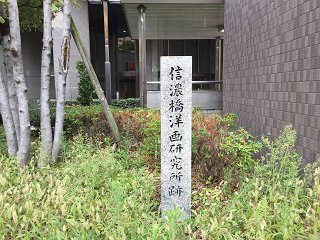

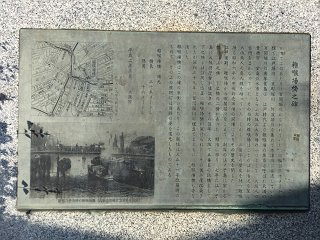

�@ �M�Z���m�挤�����Ք� |

|

|

|

���܂��������͂��܂��āA�����Ȃ�Δ肪����܂��B

�����ɍ��荂�����������Â����悤�ƁA���o�g�̗m��Ə��o��d�E���}���O�E��䍎�V�炪���S�ɂȂ��āA�吳13�N(1924)�ɊJ�݂��ꂽ�M�Z���m�挤�����́A���_�Ǝ��Z��g�ݍ��킹�����F���鋳����s���A�����̐���Ƃ�y�o���܂����B

�����̌�A�������͏��a6�N(1931)���V���Ɉڂ�A���V���m�挤�����Ɖ��̂��܂������A���a19�N(1944)�푈�����ɔ���������܂����B |

|

�@�@ |

|

|

�A �剖�����Y�I���̒n�� ���剖�����Y(1793�`1837)�́A�]�ˎ�������⒬��s���̗^�͂ŁA�z���w�҂Ƃ��Ă��m���A�������߂�҂̐����p����₢�A���O�̎t���ƕ���܂����B

���V��8�N(1837)2��19���Q�[�ɂ����������~���A�������s�̍�����f�Ƃ��Ƃ��āA��l�̕��m�E�_�����𗦂��Č��N���܂����B����剖���q�́A���̒n�ɗאڂ����x���|���̔��g���ܘY���q��ɐ������܂������A���N3��27�������̕�͂̂����Ɏ��Ă��ĉʂĂ��Ƃ���܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�B �x(����)���� |

|

|

���x�������s��̐Ւn�ɂ�����܂��B�����m�푈��A��̌R�ɐڎ�����܂������A���a27�N(1952)�̍u�a���ő��s�ɕԊ҂���A���̌�A�����Ƃ��Đ�������܂����B

���܂�Ńj���[���[�N�̃Z���g�����p�[�N�̂悤�ȁA�s��̃I�A�V�X�I�E�E�E�s�������ƂȂ����ǁB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�C ���Ȋw�Z�p�� |

|

|

|

���u�Ȋw�Z�p�łЂ炱���A�n���̂������v���e�[�}�ɁA�ŐV�̉Ȋw�Z�p��W�����Ă��܂��B�������̂��炵�̒��ɐ�������Ă���G�l���M�[�A�G���N�g���j�N�X�A�o�C�I�e�N�m���W�[�A�n�����ȂǁA���܂��܂ȕ���̍ŐV�̉Ȋw�Z�p���N�C�Y��Q�[���A�}���`���f�B�A�Ŋy�����w�ׂ܂��B

���~�n�ܑ͌�F���̉��~�Ղł��B |

|

�@�@ |

|

|

�D �����Y��A��s��Ր�����

|

|

|

|

�������Y�́A����34�N(1901)�A������y���x��5���ڐ��܂�ŁA�����k�쒆�w�݊w���ɐx�ɏZ��ł��܂����B�����鍑��w�݊w���ɓ��l���w��x��n���A��\��w�E�G�x�\�B�����ɂ́w�E�G�x�̈�߂����܂ꂽ�Δ肪����܂��B

�����A�ČR�ɐڎ����ꂽ����ɂ́A���^�@������`�Ƃ��ė��p���ꂽ�̂ŁA���̐����������܂��B

�����Ƃ��Ɛ�̌R�̔�s��Ւn�����Ƒ�Ō����ɁB ����������̂́A���̏����ȐΔ肾���B |

|

�@ |

|

|

�E ��i(�����Ȃ�)�_��(���_�Ќ��{) |

|

|

��2�{�̓�(����300�]�N)����_�ł��B���ē�̂��悤�Ƃ��܂������A�����l���������A���P�������܂����B���̍ۂɔ����ւ��o�Ă����̂ŁA���̖͐_�Ȃ̂Ő��Ă͂����Ȃ��Ƃ��āA���ɂ̂���܂����B

����i�_�Ђ���������O�͌��_�Ђ̌��{������܂����B���_�Ђ�800�N��㔼�̑n���Ɠ`�����܂����A���\3�N(1594)�ɒØa��ˎ�E�T�䎁�̊�i�ŁA�k�D��E�W�H���Ɉڂ�܂����B

����_�̓�̑傫���Ɉ��|����܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �i��l�� |

|

|

|

���x�{���t�߂ɂ������C���x��̉ו����g���̕ւ�ǂ����邽�߂ɊJ�킵����724���[�g���̖x���i��x�Ƃ����A���g�x�삩��̋��ܓ_��������i��l�Ə̂��܂����B�C�Y���̉חg���E���߂̐��s��Ƃ��Đx�̒��S�ƂȂ�܂����B |

|

�@ |

|

|

�G�x�C�Y���s��� |

|

|

�������≖�����A���߂Ȃǐ����ȊO�̊C�Y��������s��ł��B17���I�㔼��������ӂ̔_���ł͏��ƓI�_�Ƃ����B���A����(�ق���)�͔엿�Ƃ��Ď������܂����B����9�N(1724)�ɂ͊���U��140���U�Ƃ����L�^������܂��B |

|

|

|

|

|

�H �������̎��� |

|

|

���吳�����͒��ؐl�����a������㑍�̎��قŁA�����Ɠ��{�E���̑����ƂȂ��Ă��܂��B�������̔��s����o�ό𗬂���ł����A�ߋE�ƒ����E�l�����NJ��Ƃ��Ă��܂��B��������n�̖f�Ղł́A�؏��̎����邱�Ƃ������A���������b���珺�a60�N�A�L���s�痢���瓖�n�Ɉړ]���܂����B

������ɐԂ��������f�g����Ă��錚���ł��B�@���͂ɑ��{�x�̌x�����z�u����Ă��܂��B �߂��ł̎ʐ^�B�e���T���Ēʂ�߂��܂����B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�I �G�A��(������)���s��� |

|

|

���]�ˎ���ɂ͂��̂�����͎G�A�꒬�Ƃ����A�ʐ�3130�]��(�T�b�J�[���1��)��i���鐼���{�ő�̐����s��ł����B

�������Ďs��E�V�����s��ƂȂ�сA�ߐ����̎O��s��Ə̂���A���i���N(1772)�≮�����Ƌ������ƁA�Ɛ�I�n�ʂ��F�߂��܂����B���a6 �N(1931) �A���s���������s��ɋz����������܂����B |

|

|

�@ |

|

|

�J�G�A�ꋴ�� |

|

|

|

���G�A��s��̕S�Ԗx��ɉ˂����Ă������ł��B���z�ώς̘V�܁u�_�@(����)�v�́A���ĎG�A�ꋴ���l�ŏ������c��ł��܂����B

���_�@�E�������X�ɂ͓����̎G�A�ꏤ�l�̋C������肽���ƁA�G�A�ꋴ�̐e�����A���ł��ۑ�����Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�K �����s�����]�V�q�����ɐ� |

|

|

|

������22�N(1889)4���A�s�������ɂ����s���a�����܂����B�{�m�����s�����������A�{�����Ɏs�������u����܂������A��32�N(1899)�A�{���̖k���E�ؒÐ쓌�l�Ɏs�������ړ]���܂����B���ɂ͖ؑ�2�K���ĂŁA��45�N(1912)�A�������ɂɈړ]����܂ő������܂����B |

|

�@�@ |

|

|

�L �ؒÐ싴�� |

|

|

|

���c��4�N(1868)�ɉ˂����܂����B�O���l�̋����n�����݂��ꂽ����ƁA���̍s���̒��S�n�������]�V�q���������́A���ƊC�O�����ԉ˂����ɂ��Ȃ�܂����B�@

�����������(�ؒÐ싴�̐����)�́u��������n�v�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�M �����{�� �]�V�q�����ɐ� |

|

|

|

������7�N(1874)�ɐ�����s��(���E������{����)�ɂ��������{�������n�Ɉړ]���܂����B��������n�ɋ߂��A�����̕������x���ړ�����ɍD�K���������ƂƁA���͏����A���Ɍ������Ĕ��W����Ɨ\�z���ꂽ���߂ŁA�{���́u�]�V�q�����{�v�ƌĂт܂����B |

|

|

|

|

�N �V���{�_�K�� |

|

|

|

���㗤�n��V�_�Ղ̃N���C�}�b�N�X�A�D�n��́A���̒n�Ւ����ɂ���đD������������Ȃ��Ȃ������߁A���͑��㗬�Ɍ����܂����A���������珺�a�����܂ł̓n��R�[�X�́A��삩�瓰����A�ؒÐ�ւƐi�݁A�ؒÐ싴����̍]�V�q���ɏ㗤��A���H�A�����̓V���{�s�{�̌䗷����ڎw���D�n��A���n������悤�ł��B

���悭���Ă��Ȃ��ƌ��߂��������B �����ɗn�����݉߂��Ă��܂��B |

|

|

|

|

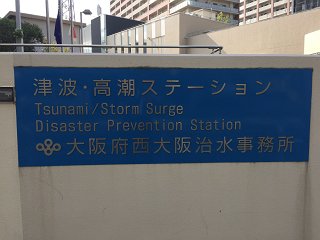

�O ���g�x��Ք� |

|

|

|

�����g�x��͈��g���x��Ƃ��Ă�A����ɂ������x��̒��ł͂����Ƃ��Â��A�c��5�N(1600)�ɊJ�킳��A�����x�삩�番�����Đ��ɗ���A�S�Ԗx��ɗ������Ă��܂����B���a31�N(1956)9���A���{�̖h����H���Ȃǂ̂��ߑS�����ߗ��Ă��܂����B |

|

|

|

|

��������Ɗ�蓹 |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S����O���u���g���v����A��܂����B

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:10,970���@����:7.9km�@�ړ��K��:14�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|