|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.013�@��ҕ����̔��M���_�E�A�����J������� �`�A�����J���a���Ɣ��W�̗��j��T��` |

|

|

�@ �����Ă͎O�Î����ƌĂ�A�]�ˎ���ɂ͓��������������W�ς��A���E�L���̎Y�����E���{�̎�v�A�o�Y�Ƃ��x���܂����B �����a�ɓ���Ɓu�A�C�r�[�u�[���v�ŗL���ȃ��@���a���P�b�g���n�ƁB���̌�A�q�ɂ����������A�����J�A���G�ݓX��T�[�t�@�[�V���b�v���o�X���n�߂܂����B ���m���Ă���悤�Œm��Ȃ��A�A�����J���̗��j�ƕ�����K�˂Ă݂܂��傤�B |

|

|

�@�@ |

|

|

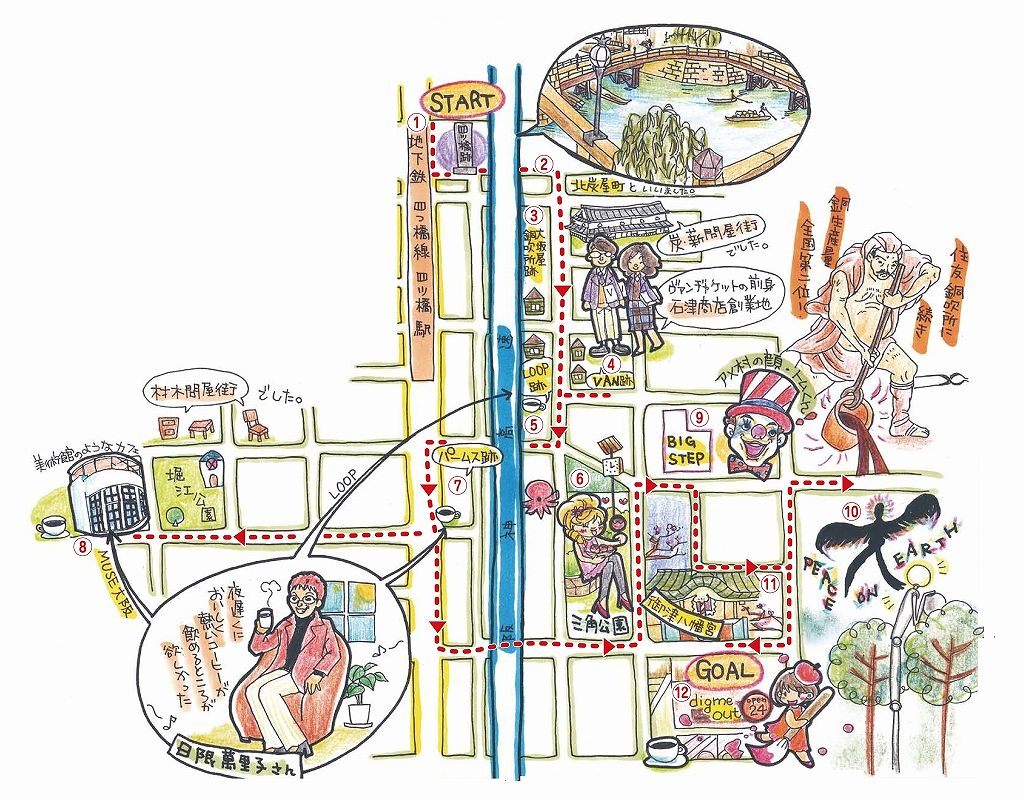

�����s�c�n���l�����u�l�c���v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ �l�c���w

�����Ă͐����x��ƒ��x�삪�������A�k���玞�v���ɏ�q���E�Y�����E���q���E�g�쉮�����䎚�`�ɉ˂����Ďl�c���ƌĂ�A�������Z�ȘQ�Ԗ����Ƃ��ē��킢�܂����B�@����̗[���݂́A���������̉Ă̊y���݂ŁA�������R�́u�������� �l�c�����l�� �킽�肯��v�Ƃ�������c���Ă��܂��B

|

|

|

|

�����{���̌��c�d�S�E���s�d������41�N(1908)�ɑ�2�����Ƃ��ē�����(��𒆒ʈ꒚��~���g����)�Ɠ�k��(���w�O~�b���{���A�n�Ӌ�~���w�O��)���J�ƁB�����A�B��̌����_�����̎l�c�������_�Łu���H�������_�A���͏\���ɗ��ꂽ��E�E�E�v�Ɓu�d�ԏ��́v�ɉ̂��A�����l�������������Ƃ����܂��B

���l�c����萼�̒��x���݂́u�ޖؕl�v�ƌĂ�A�ޖؖ≮������A�˂܂����B |

|

�@�@ |

|

|

�A �������p���� �k�Y���� �����Ƃ͎O�Î����̈ꕔ�ŁA���a�N��(1615�`1624)�ɑ��O���̓�g�ɕғ�����܂����B����N(1655)�̐����ɂ́A�Y�����̒����������܂��B ���O���𐼉��x��A���x��A���ږx��Ɉ͂܂�Đ��^���悭�A�����x�쉈���ɓ�������Y�E�d�≮���W�ς��A�Y���d�̊�ꂪ���n�������Ƃ��A�����̗R���Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

��18���I�ɓ���ƍz�R�����ʂ̌������瓺�Y�Ƃ͎Ηz�����A����ɍޖ؉��Ȃǂ̑q�ɊX�A���V�����S�X�̋��Z�n�X�Ƃ��Ă̐��i�����߂Ă����܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

�B ��≮�������� |

|

|

��17���I�A���{�͐��E�L���̎Y�����ƂȂ�A���͍ł���v�ȗA�o�i�ł����B���̓��̐��Y�Ɨ��ʂ�Ɛ肵���̂����x��E�����x�쉈���ɏW�����Ă������̓������ŁA���Y�ʂ͉V�J�̏Z�F����������ʁA�Y�����̑�≮����������ʂ��߂Ă��܂����B

����≮���Ɛ肵���H�c���m���R�̓��́A��i�N��(1704�`1710)�ɂ͑S����̐��Y�ʂ��ւ�A�k�O�D�ʼnz�O���։�܂ʼn^��A�������g������āA���̌�ĂяM�Ŕ��i���痄���쉺���āA��≮�܂ʼn^������܂����B |

|

|

���Z�F�����̑b�ƂȂ�ʎq���R�́A��≮�o�c�̈ɗ\�����쓺�R�œ����Ă�����≮�g�p�l�̐؏꒷���q���A���쓺�R�ɗאڂ���ʎq�R�ɓ��z���A�����Ă���̂��Z�F�Ƃɍ����āA���{�̊J�B�F���Z�F�Ƃ��������������Ƃ���n�܂�܂��B�@�c��3�N(1867) �A���얋�{�I���Ƌ��ɁA��≮�͂��ׂĂ̎��Ƃ���P�ނ��܂����B |

|

|

�@�@ |

|

|

�C ���@���a���P�b�g�n�Ƃ̒n |

|

|

|

�������I�����s�b�N�̓��{��\�I��c�̐Ԃ������u���U�[��A�T���P�C�A�g���Y�A���S�A�x�����A���{�q��̃��j�t�H�[�����f�U�C������ȂǁA�����Y�t�@�b�V�����̐_�l�Ƃ܂ŌĂꂽ���@���a���P�b�g�n�Ǝ҂̐ΒÌ���A���̑O�g�ł���ΒÏ��X�����a26�N(1951)�ɑn�Ƃ����n���A���̑��s���k�Y����14�Ԓn�ł��B |

|

��1960�N��ɂ́A��ҒB�̊ԂɁu�A�C�r�[�u�[���v�ƌĂꂽ�����I�ȃu�[�����N�����A�u�݂䂫���v��u�A�C�r�[���v�Ƃ��������s���ۂɂƂǂ܂炸�A���̌�̎�҂̃��C�t�X�^�C����v�z�ɂ܂ő傫�ȉe����^���܂����B�u�A�C�r�[�v�Ƃ́A�A�����J���C�݂̖���8��w�O���[�v�u�A�C�r�[�E���[�O�v�̐��_��t�@�b�V�����̂��ƂŁA�A�����J�̃��C�t�X�^�C������{�ɕ��y���������@���a���P�b�g�����̒n�ɑn�Ƃ������Ƃ́A���̌�Y�������A�����J���ƌĂ�邱�ƂɂȂ�ߒ��ɁA���Ȃ��炸�e����^���Ă��܂��B |

|

|

�@�@ |

|

|

�D �i���X�uLOOP�v�� |

|

|

|

�����a44�N(1969)�A��Ɂu�A�����J���̃}�}�v�ƌĂꂽ�����ݗ��q���A�u��x���ɂ��������M���R�[�q�[�����߂�Ƃ��낪�~�����v�ƊJ�X�B�����̒Y�����́A�܂��܂��؍މ��H�Ƃ̑q�ɂ����сA�[�����߂���Ǝ��������悤�ɊՎU�ƂȂ�܂��ł������A�uLOOP�v�J�X��̓T�[�t�@�[��f�U�C�i�[�ȂǁA�t�@�b�V�����ɕq���Ȏ�҂������o���肷��悤�ɂȂ�A����ɃA�����J�A���ɐ��C�݂��玝���A�����Ò��⒆�Ã��R�[�h�Ȃǂ����i�Ƃ��āA�q�ɂ����������A�����J�A���G�ݓX��A�T�[�t�@�[�V���b�v���O�p�����𒆐S�ɑ����n�߂܂����B1976�N�A�X���܂����B |

|

�@ |

|

|

�E �����(�O�p����) |

|

|

���k�x�]�ʂƎ��h���̐H���Ⴂ���������邽�߂ɁA�����ȍ~�Ɏs���H���ʂ���āA�O�p�`�̃X�y�[�X�����܂�܂����B�펞���͖h�ΐ�����яꂪ�ݒu����Ă��܂������A���ɂ͎��������ƂȂ�����A���ӂ̂܂��̕��͋C�ɍ��킹�ĉ��C����A���݂̃f�U�C���ɂȂ�܂����B

���~���[�W�V������A�[�e�B�X�g�Ȃǎ�҂̃p�t�H�[�}���X�C�x���g���Â����ȂǁA����L���ȊX������ƌ�����ł��傤�B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �p�[���X��(����r��) |

|

|

|

�����a53�N(1978)�A�����ݗ��q���J�ƁB�n���́u�p�[���X�E�f�B�X�R�v�A1�K�́u�p�[���X�E�J�t�F�v�A2�K�́u�p�[���X�E�o�[�v�ŁA���̃f�B�X�R�u�[���̉Εt�����ƂȂ�A���{�S���̃J�t�F�o�[�u�[���̐��ɂ��Ȃ�܂����B

���p�[���X�̐����ŃA�����J���̗��X�Ґ����啝�ɑ������܂������A�����ݗ��q�̓N���u�uLIFE�v(��x�]�ځE1987�N�J�X)�ȂǁA�A�����J�����X�ɐ��́A�x�]�ɓX���\���Ă����܂��B |

|

�@ |

|

|

�G �~���[��� |

|

|

|

������10�N(1998)�A�����ݗ��q���J�X���܂����B�ߐ��̖x�]�E�G�͐��^�̕ւ���ޖ؋Ƃ����B���āA�Ƌ�̐����E�̔��Ǝ҂������W�ς��Ă��܂������A���x�������ȍ~�́A�s���̍x�O�]����x�O�̑�^�Ƌ�X�̓o��Ŏ��Ă��܂����B

���������u�~���[���v�̏o�X���_�@�ɂ��āA���ӂ̉Ƌ��q�ɂ��u�e�B�b�N��J�t�F�ɕϖe�A�������ȑ�l�̂܂��Ƃ��ē��키�悤�ɂȂ�܂����B |

|

�@�@ |

|

|

�H �S��BIG STEP |

|

|

�����s���쒆�w�Z(�p�Z)�Ւn�ł��B���s�̓y�n�M�����ƂƂ���1993�N�Ɍ��݁B�ߗ��X�E���X�g�����E���C�u�n�E�X����f��فE�X�|�[�c�N���u�܂Ŕ����镡�����Ǝ{�݂ł��B

��2007�N�ɕs���Y������Ёu�p�V�t�B�b�N�}�l�W�����g�v�֔��p�A���݂͍�_�d�S�q��Ђ̑��_�C�������h�n���X���^�c���Ă��܂��B |

|

|

|

���n�K����7F�܂ł����������ŁA����K�i����ҒB�̋x�e�X�|�b�g�Ƃ��ė��p����A�܂����̊K�i���A�����W���āA���C�u��t�@�b�V�����V���[�Ƃ������C�x���g���Â����ȂǁA�A�����J���̃����h�}�[�N�Ƃ��ē�����Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

�I �s�[�X�E�I���E�A�[�X(�lj�) |

|

|

�����ږx�o�g�̃C���X�g���[�^�[���c�����Y�ƁA���{��o�g�̃O���t�B�b�N�f�U�C�i�[���F�[�T���A1983�N�ɐ���B���܁A�܂��ɉH�������Ƃ��Ă��闃���L�������l�Ɓg�n���ɕ��a��(PEACE ON EARTH)�h�Ƃ������t���Lj�ʂɕ`����Ă��܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�J ������{ |

|

|

|

�����V���������̎Y�y�_�ł��B�{�̐���O�̓����̓��́u�����v�Ƃ����Ă��܂��B�n�n�ɂ��ẮA�m���V�c����g�ɓs�����������ɖ����̋��ɂ������̂��㐢�����ɕ��J�������A�V��21�N(749)�̑啧�a�����ʼnF�������̐_�`�����鋞�ɑJ�K����邳���ɓ�g�̌�Âɏ㗤�����J�������A�ΐ��������{�̑�������g�̒n�ɂ����ꂽ����(1069�`1220�N)�ɑn�����ꂽ���Ȃǂ�����܂��B |

|

���܂������g�D���D�o�������Ƃ�����g�Â����Еt�߂Ƃ���������A�D�c�M���́u�ΎR�{�莛�v�U�߂ōU������ȂǁA�Â������ʂ̗v���ł��������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���a20�N(1945) �̑����P�ŎГa���Ď����A���݂̎Гa�͏��a35�N(1960)�ɍČ����ꂽ���̂ł��B |

|

|

�@�@ |

|

|

��������Ɗ�蓹 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�䓰�ؐ��u�S���v����A��܂����B |

|

|

|

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:9,243���@����:6.6km�@�ړ��K��:10�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|