|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.012�@���ɑ��E�K���Ə\�E�m���삯�����̐w �`�^�c�ېՔ肩��^�c�̔������܂Ł` |

|

|

�@ ������̓�Ɉʒu����ʑ��E�^�c�R�E�G�B�����͑��̐w�̌���n�ŁA�L�b���̕����Ŗ��ɑ��Ƃ���ꂽ�^�c�K�����o��E�^�c�ۂ�z���A�����铿��̑�R�����Ƃ��Ƃ����j�����Ƃ����܂��B���̋��̂����悤�ȑ劈��Ԃ�͌�N�A���앶�Ɂw�����x��A�^�c�\�E�m�̓`�����Y�݂܂����B |

|

|

�@�@ |

|

|

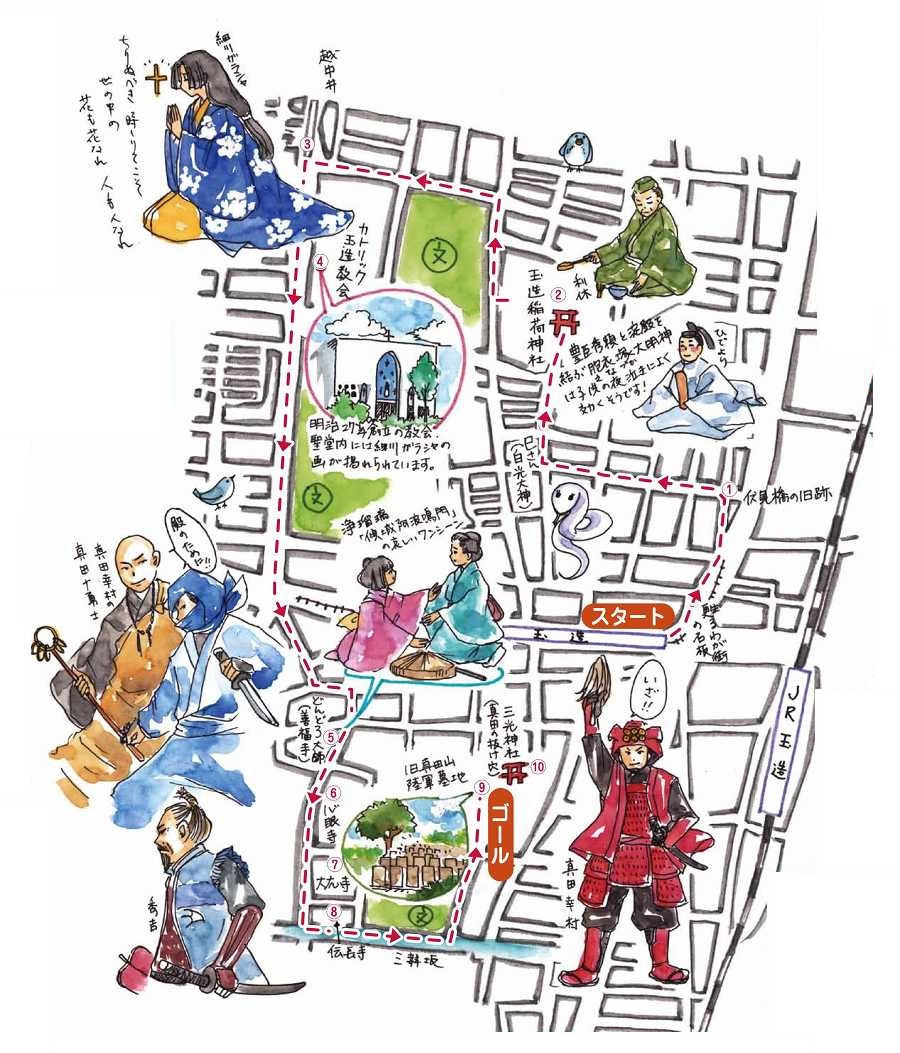

�����s�c�n���S���x�ߌ��Βn���u�ʑ��v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

�@�@ |

|

|

�@ ���������� |

|

|

|

���L�Ԑ�ɗ��ꍞ�ވ�H�ɉ˂����Ă������ł��B�]�ˎ��ォ�疾�����܂ň�H�𗘗p���ĉו��̉^���Ȃǂ��s���܂����B��O�Ɍ��Ă�ꂽ����͎����Ԏ��̂Ŕj�������̂ŐV�������̂Ɍ��đւ����Ă��܂��B�L�Ԑ�͑��铌���𗬂�Ă��āA����̎��̗v�ł�����܂����B���݂͈Ë�������Ă��܂��B

���}�b�v�t�߂�T���܂������������炸�B�߂��ɂ����n���̂������ɕ�������A�u���̐Ձ`�H���������Ƃ���悤�ȁE�E�E������������A���Ƃ��Ⴄ��납�E�E�E�v���Ă��ƂŁB |

|

�@�@ |

|

|

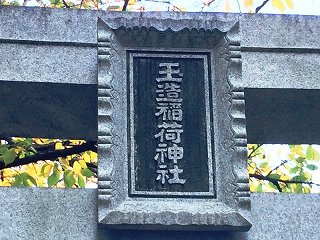

�A �ʑ���א_��

���Г`�ɂ��ΐ��m�V�c18�N(�I���O12�N)�n���ŁA588�N�̑h��E�����̑����̂����ɑh�䎁���̐������q���ʍ쉪�Łu��ɏ���^����Ȃ炱�̌I�̔��̔��Ɏ}�t�����������v�ƋF�肷��Ǝ}�t�������ď��������߂��Ƃ����܂��B |

|

|

���퍑����ɕ��ɑ����A���̌�����̐w(1614�`1615)�A���v3�N(1863)�̐V���āA���a20�N(1945)�̋�P�̐�ЂȂǂ������܂��������ɎГa���Č����Č��݂Ɏ����Ă��܂��B�L�b�G���Ɨ��N�����ԖE��(���ȁ��ٔՂ̂���)�ˑ喾�_������A�q���̖鋃���ɗ쌱���炽���Ƃ���Ă��܂��B�܂��t�߂͐����J�Ƃ����ċʑ������ƌĂ�閼�����ŁA�痘�x���_�Г쑤�̔H�X���ɉ��~���\���Ē��̓��Ɉ��p�����̂Ő痘�x���m�����肪��������Ă��܂��B |

|

|

|

���������N(1804)�ɋʑ��̓��|���t�E�����r�l�Y���ɐ��Q��̕X�̂��߂ɗ��Ă̑g���u�Q�ԑg�v(�Q�ԍu)�𗧂��グ�ăK�C�h�u�b�N�w�Q�ԍu��h���x�s����ƁA���̃V�X�e���͑S���I�ɍL����A���݂̗��فE�z�e���Ƃ̃��[�c�ƂȂ�܂����B�ɐ��Q��̌����Ƃ��Ė��N12��28���ɋʑ�����ɐ��܂ŕ����u���w�E�ɐ������u�v�����{����Ă��܂��B |

|

�@�@ |

|

|

�B �z����(�������イ��)

�����̕t�߂͍א�z���璉���̓@�ՂŁA�z����͂��̓@���ɂ��������̂Ƃ����Ă��܂��B�c��5�N(1600)�ɊփP���̐킢�̒��O�A�����͉ƍN�ɏ]���ď㐙�U�߂ɏo�w�B���̍Œ��ɐΓc�O���͏��喼�̑�≮�~�ɂ���Ȏq��l���ɂ��悤�Ƃ��܂������A�����v�l�̋ʂ͏]�킸�A�Ɛb�ɋ���˂�����37�̐��U����܂����B |

|

|

|

���ʂ͖��q���G�̖��Œ����Ƃ�16�Ō������Ă��܂��B�{�\���̕ςŒ����Ɨ������ĒO��ɗH����܂����A�G�g�̋����ŁA�܂��v�w�Ƃ��ē��n�ɏZ�݂܂����B���̌�A�L���X�g���Ɏ䂩��ĉ��@�B���疼�̍א�K���V���Ƃ��Đ��ɒm���Ă��܂��B�u����ʂׂ�������Ă������̒��́@�Ԃ��ԂȂ�l���l�Ȃ�v�������̋�Ƃ��ē`�����Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

��������_(�_��) �����Ƃ͔��ւ̂��ƂŁA���̉|�ɂ͐_�̎g���̔��ւ����݂��Ă���Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�C ���J�e�h�������}���A�吹��( ���ʑ��J�g���b�N����) ������27 �N(1894)�n���B����P�ŖŎ����ď��a38�N(1963)�ɍČ�����܂����B���z�ƁE���J���s�g�̍�i�ł��B�~�n���א�Ƃ̉��~�ՂƂ����R���ŁA�������ɍא�K���V�����`���ꂽ�悪�f�����Ă��܂��B�u�Ō�̓��̃K���V�A�v�l�v�u�h���̐���}���A�v�u���R�E�߁v�Ȃǂ͓��{��ƁE���{���(1891�`1975)�̍�i�ŁA��ۂ͂��̌��тŁA���a38�N(1963)�Ƀ��[�}���c���n�l�X23�����琹�V���x�X�g���������M�͂���͂��܂����B |

|

|

|

�����R�E��(1552�`1615)�͐ےÏo�g�̃L���V�^���喼�ł��B���E�F��(1527�`1595)�̓L���V�^�����Δh�ł������A������m���ĉ��@�B�E�߂�12�̂Ƃ��ɐ�����A���̌�A�M���A�G�g�̉��ŕ��������ĂĖ���6���ɕ�������ƁA���A���y�A���A���Ȃǂŋ����Z�~�i���I(�_�w�Z)�Ɋ�i���ĕz���𐄐i���܂����B�����s���A���c�F���Ƃ������L���V�^���喼�͉E�߂��M�ɓ������ƌ����܂��B |

|

���G�g�̃o�e�����Ǖ���(1587)�̂����͗̒n��S���Y��������Ă��M����蔲���A���O���ɂ������L���܂����B�Ȍ�A����E�O�c�Ƃɔ삳��Ă��܂������A�c��19�N(1614)�ɖ��{�̖��߂Ńt�B���s���E�}�j���ɒǕ��B���n�ŔM�a�ɖ`����ė��N�A�}�����܂����B���̎��𓉂݁A�}�j���ł͑S�s�������āA9���Ԃɓn���Đ���ȃ~�T�����s����܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�D �P����(�ǂ�ǂ��t) |

|

|

���n�������́u���@����t���v�Ə̂��A���̐w�̐펀�҂����߂Ɍ��Ă�ꂽ�Ɠ`�����A��ڗ��u�X�鈢�g��v�ɓo�ꂷ�邱�ƂŗL���ł��B���g�̏\�Y���q�E���|�̕v�w�͎�N�̓��܂ꂽ����T���o�����߂ɓ����Ƃ��ė��Љ�ɕ��ꍞ��ł��܂����A�����֗c�����Đ����ʂꂽ���E���߂��������畃���q�˂Ă��܂��B���|�͖��ƕ�����܂����A���܂͓����̐g�ňꏏ�ɕ�炷���Ƃ͏o���Ȃ��ƁA�����������ɕʂ��c�Ƃ������������(�ǂ�ǂ��t�̏�)�ł��B�܂��A�����E�y�䗘��(1789�`1848)���[���A�˂����̂Łu�y��a�v���Ȃ܂��āu�ǂ�ǂ��t�v�ƌĂꂽ�Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

�����ʂ͌É͔ˎ傩������ƂȂ�A�剖�����Y�̗�(1837)��������āA���̌��тœV��10�N(1839)�ɂ͘V���ɁB�V�ۉ��v�̎��s�Ő��쒉�M�����r����Ǝ�ȘV���ɏA���A���{������Ԏ��E�p�����܂������A�V��15�N(1844)�ɍ]�ˏ�{�ۂ��Ď����āA���̍Č��������P�o�ł����A12�㏫�R�E�ƌc�̕s�����A�V�������C���܂����B���{�ŏ��߂Đ�̌������������Ŋώ@�����l���Ƃ��Ēm���A���R�Ȋw���w��ؐ}���x�͍����]������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

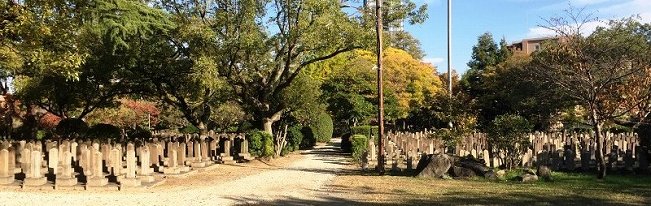

�E �S�(�^�c�ېՔ�) |

|

|

|

�����a8�N(1622)�ɑm�E�������n���B�^�c�K�����q�̖���������Č�������܂����B����ɐ^�c�Ƃ̉Ɩ�̘Z���K�����܂�Ă��܂��B���̘Z���K�͎��҂��O�r�̐���z���邳���̓n�������Ӗ����Ă��܂��B |

|

�������ɂ́u�܂��n���v�������āA�܂�(����)�̈����Ƃ��ɋF�肷��ƌ���������ƌ����Ă��܂��B�܂��^�c�K���o�ۏ�Ղ̐Δ肪����܂��B�^�c�K��(�M��)�͕��c�M���̉Ɛb�E�^�c�K���̑��ŁA���̐w�ŖL�b���Ƃ��Ċ���B�Ă̐w�ł͓���{�w�܂ōU�ߍ��݁A�ƍN�����ƈ���̂Ƃ���܂Œǂ��߂܂������A�����_�Ђœ������ɂ��܂����B

|

|

|

|

������12�N(1672)�̌R�L����w��g��L�x�⌳�\���̏����w�^�c�O��L�x�ȂǂœV�ˍɑ��Ƃ��ēo�ꂵ�Đl�C���A�吳���̗��앶�Ɂw�����x����x�X�g�Z���[�ƂȂ�A�^�c�\�E�m(�����A���B�ˑ��A���Ðr���A�R�����V���A⨏\���A�O�D���C�����A�O�D�ɎO�����A�]���Z�Y�A�C��Z�Y�A���R����)�����܂�܂����B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�������� �@�傫�Ȋω��l������܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �剞��(�ؑ����ѓ���)���ǂ� |

|

|

|

�����i���N(1624) �A�m�E�ؗ_�̑n���B�ؑ����ѓ�(1736�`1802)�̕揊�ł��B���ѓ��͕��l�A��ƁA�{���w�ҁA�����ƁA�R���N�^�[�ŁA�k�x�]�r���k�l�̑������̒��q�Ƃ��Đ��܂�A�ʏ̂͒؈䉮(��䉮)�g�E�q��B���֒�Ɉ�˂��@�����Ƃ��Ɉ�(����)���o�āA��������łč��Ƃ��܂����B

���c���̍�����D�w���|�ŁA���w�A�G��A�{���w�⽍��A���Y�Ȃǖ����ɐ��ʂ����������ӂŤ���w�Ҕԕt�ɖ����ڂ�قǂł������F���L���w���ѓ����L�x�ɂ͉���9 ���l���̗��K�҂�������Ă��܂��B |

|

������2 �N(1790)�A�����ᔽ�Œ��N������Ƃ���Ĉɐ��ɓ]�����܂����A�������v�ő�⏤�l�̐��͂�e�����悤�Ƃ������{�̈Ӑ}���������Ƃ����Ă��܂��B������2�N��ɋA�₵�A�D��������ŕ�����c�ނƉҋƂ͉h���A�ȑO�ɂ������ė����ƂȂ�܂����B

�����a2�N(1802)�ɖv�B�c��ȑ����͖����ŏ�����w�⏊�ɔ[�߂��A���݂͓��t���ɂɈ����p����Ă��܂��B�ؑ����ѓ��@�Ղ̐Δ肪����k�x�]4���ڎs�������}���ٓ쓌�p�ɂ���܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�G �`����(�w�G�{���}�L�x�Y��ҁE�����m�֕�) ���]�ˊ��̕��w�҂Łw�G�{���}�L�x��ҁE�����m�ւ̕揊�ł��B�m�ւ͖��a2�N(1765)���܂�Œʏ̐��E�q��B��O���Ɏt�����Ĕ~�ԎЂŊw�т܂����B |

|

|

|

������9�N(1797)�ɑ}�G�E���c�ʎR�Ƒg��Łw�G�{���}�L�x�����M����Ƃ��ꂪ��q�b�g�B�m�ւ͗]�Z�ɉ߂��Ȃ��ƒ����Ɏ��߂���肪�l�C�ɉ�����Ď��߂�ꂸ��7��84�������s�B�������������N(1804)�A�L�b�Ƃ̐l�C�����܂邱�Ƃɋ�����Ȃ������{�ɂ���Đ�ł���܂����B���c�ʎR�Ƃ̃R���r�ł͑��Ɂw�G�{�ʑ�杁x�w�����V杁x�Ȃǂ��o�ł��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

�H �����R��n

������4�N(1871)�A�����Ȃ��ݒu�B�킪���ŏ��̗��R��n�ŁA�ߑ���{�̐푈�ƌR�̂���悤�����݂ɓ`����M�d�ȗ��j�I��Ղł��B5,000��ȏ�̕�ΌQ��4��3��]�̈⍜��[�߂��[����������܂��B���ɂ͑�ꎟ���E���œ��{�R�Ɛ���ĕߗ��ƂȂ��Ď��������h�C�c�l���m�̕��Ȃǂ�����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�I �O���_��(�^�c�̔�����) |

|

|

���Г`�ɂ��A�����V�c�̎���̑n���ŁA�ȗ��A�����h�H�̖���̕��쎁���_�E�Ƃ��ĕ�E���Č��݂�86��ڂƓ`���܂��B�Ñ�͉͓��ɖʂ��āA���Ắu�P�R�_�Ёv�Ə̂��A��т́u�P�̏����v�ƌĂ�Ă����Ƃ����܂��B���������̐_�Ƃ��ėL���ȋ{�錧���s�̎O���{(���E���_��)���������ėL���ɂȂ�A����41�N(1908)�A�Ж����O���_�ЂƂ��܂����B�����n�͍ɑ��R�Ƃ��^�c�R�Ƃ������A���Ă͑���̏o�邪�u����܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���u�^�c�̔������v�ƌĂ���\������܂����A����͑��̐w�̂Ƃ��ɐ^�c�K�������邩�瓖�n�܂Ō@�����Ƃ����A�K���͔������𗘗p���đ����E�o���āA���Â𗊂��Ď������ɗ������т��Ƃ����`��������܂��B�܂��H�c����َs�̈�S�@�ɂ́A���ÉƂ�����ɋ����������߁A�K���͍ĂсA��������E�o���āA���i2�N(1625)�ɍK���̎l���E��c�P���ł������|�Ƃɖ����ɔ삳��A���i18�N(1641)��75�Ŗv�����Ƃ��������`��������A��Ȃǂ��c���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�l�����u��㋴�v����A��܂����B

|

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:11,788���@����:7.8km�@�ړ��K��:11�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|