|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.011�@�j�āA���������Ȗ@�P�� �`��������ƕ��������ږx�E�G�X�g�` |

|

|

����n�ԊX�̏���c���@�P���B�����|����Ɗ肢�������Ɠ`��鐅�|�s�����ɂ́A���܂��Q�q�҂��₦�܂���B�@�u���̖@�P�������v�ŁA��������Ɋ肢���|���Ă��낤����͂A�݂�����C�s��ς�ŁAOCAT�Ƀo�X�ŋA���Ă����Ƃ�����H �ĊJ�����i�ޖ�������A���Ă̓�n�ԊX�E��Y�E�q�咬�̏o���n�������z���Ė@�P���ցB�@��l�̑z���o�ɂ��ޓ��ږx�E�G�X�g������Ă݂܂��傤�B �� |

|

|

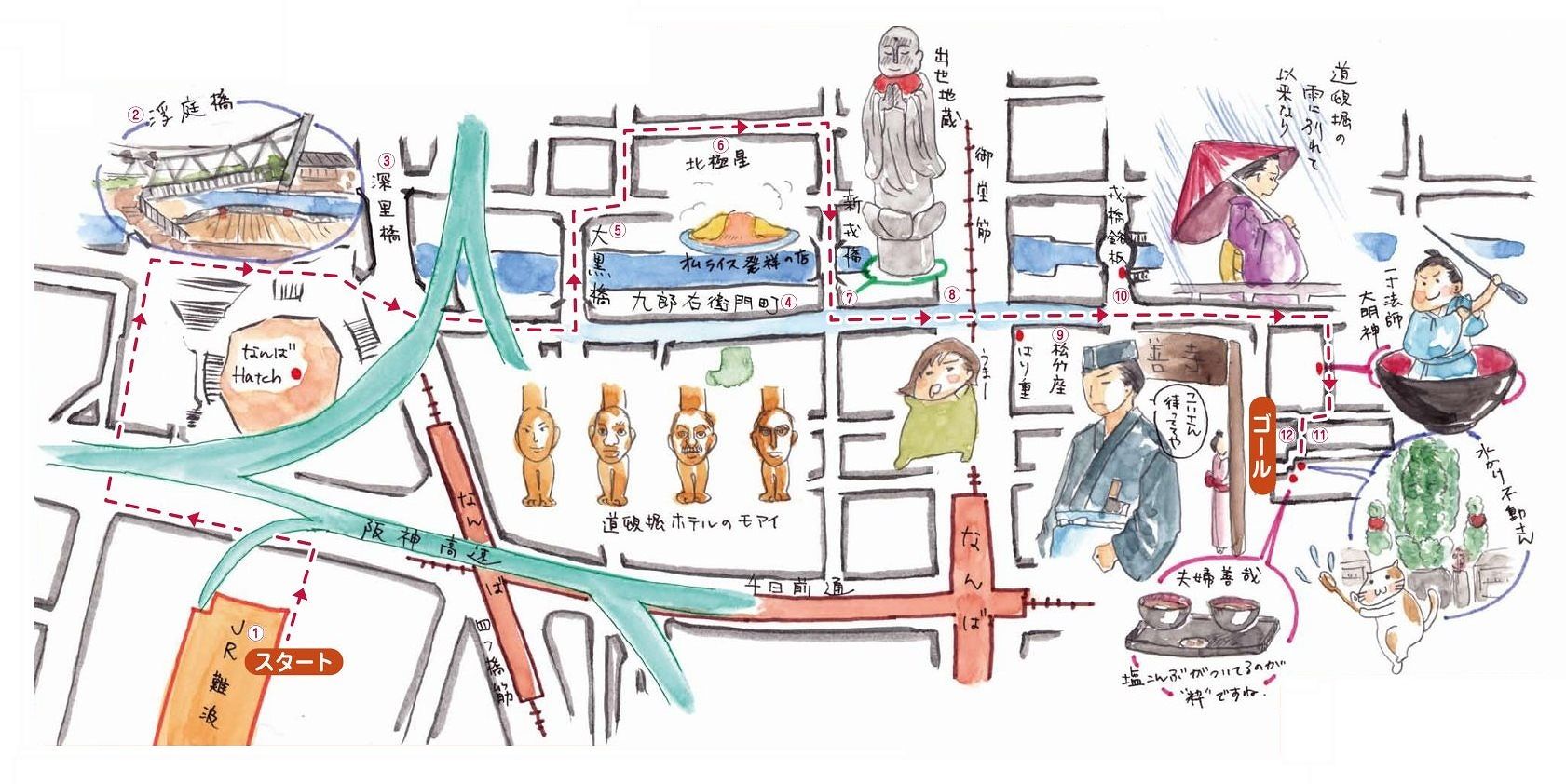

�����E�H�[�L���O�}�b�v�́uJR��g�v���N�_�ł����A�s�c�n���䓰�ؐ��u�Ȃ�v����n���X(�Ȃ�E�H�[�N)������ăX�^�[�g�n�_�ɓ����B |

|

|

�@ |

|

|

�@ JR��g�w(���V�e�B�G�A�^�[�~�i���EOCAT)

|

|

|

|

������22�N(1889)�J�ƁB���Ă͓��ږx�J��ƂƂ��ɊJ���������ږx�씪���̈�A���ږx�����ł����B

������6�N(1994) �A�����ۋ�`�̊J�`���@�ɖ����w����JR��g�w�Ɖ��́B����8�N(1996)�A���V�e�B�G�A�^�[�~�i��(OCAT)�����݂���Ēn���w�����܂����BOCAT�͊����ۋ�`�ւ̃����W���o�X���^�s���A�S���e�n�ւ̍����o�X�̃^�[�~�i���Ƃ��ċ@�\���Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�A �������o�[�v���C�X(���담) |

|

|

|

������14�N(2002)�A�������w�̉ݕ����[�h�Ւn�ɊJ�ƁB�����n��̍ĊJ���u���l�b�T�Ȃ�v�̈�Ƃ��Č��݂���܂����B���O�C�x���g�]�[��3�ӏ��A5�`6�K�����̃��C�u�n�E�X�u�Ȃ��Hatch�v�A7�K�̃G�t�G�����̖{�Ћy�уX�^�W�I�Ȃǂō\������Ă��܂��B |

|

|

|

|

������20�N(2008) �A���n�Ɠ��ږx�������őΊ݂́u�L���i���e���X�x�]�v�����Ԑl�����u���담�v���A���ږx�쐅�Ӑ������Ƃ̈�Ƃ��ĉˋ��B�u�����Ԃ͂���ρv���R���Z�v�g�Ƃ��ăf�U�C������A����͎Ő���A�́A�����̓c�^�ɂėΉ�����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�B �[����

������41�N(1908)�A���s�d��k���̕~�ݎ��Ƃ̊J�ʂƂƂ��ɉˋ��B�����x��(���݂̎l����)�̊g���ɂƂ��Ȃ��A���a5�N(1930)�Ɍ��݂̋��ɉ˂��������܂����B������53.2���[�g���A������23.7���[�g���ł��B |

|

|

|

|

|

��MAP�ɂ͂���܂��A�uNo.009 ���܂͂Ȃ������x���S�Ɏv���`���āv�ŁA���ł��������x��c�Ƃ������Ƃł������A���͈ꕔ���c���Ă���̂ł��B ���̐�ɉ˂���Ō�̋��A���ꂪ�u�������v�Ȃ̂��B

�������x��́A���ږx�삩��k�ɕ������A�������������z���������������c�����A��������y���x��ւ̍������܂Ŗ��ߗ��Ă��Ă���B |

|

|

|

|

|

����������悪���ߗ��Ă�ꂽ�����x��ł��B |

���E�������ږx��A��O�������x��̎c�����Ȃ̂��B |

|

�@ |

|

|

�C �������p���� ��Y�E�q�咬 �����a57�N(1982)�̏Z���\���ύX�܂ŁA���͏^�����琼�͓�g�V��܂œ��ږx��̓�ʂ藼�����́A��Y�E�q�咬�ƌĂ�Ă��܂����B

�������́A���i�N��(1624�`1644)�ɋ��s������Ɉڂ��ē��ږx�ŗV���̕�����O�̕�������s���A�������N(1652)�ɒ��V�ŋ�(����)�𗎐�����������Y�E�q��ɗR�����Ă��܂��B ��n�܉ԊX(�@�E�q�咬�E��Y�E�q�咬�E�E���E�㒬�E��g�V�n)�̒��ł��A�@�E�q�咬�ƕ��ԓ��ԊX�Ƃ��ē��킢�܂����B |

|

|

��MAP�̏ꏊ��T���܂������A������܂���ł����B �A����Web�Ō������܂������A�o�Ă��܂���E�E�E�u��Y�E�q�咬�̋������p����v���ăz���g�ɂ���́H |

|

|

|

|

|

�D �单��

�����a���N(1615)�ɓ��ږx�삪�J�킳��ĊԂ��Ȃ����ɉˋ��B�]�ˏ����ɂ́u��g���v�u�����v�ƌĂ�܂������A���\16�N(1703) �́w�����v���x�Ɂu�单���v�Ƃ���A�ؒÂ̑卑��_�Ђ̎Q���ɂ����邱�Ƃ���A���̖����蒅�����悤�ł��B |

|

|

|

�������͖؋��ŁA����42.7���[�g���A����2.4���[�g���ƋL�^����Ă��܂��B�Éi7�N(1854) �ɑ�n�k���N�����ہA��Ôg�����ږx����t���A�����ږx��ɉ˂����Ă������͑S�ĉ�A�͌����牟��������Ă����D�⋴�̎c�[���A�单���ʼn��]�����M�����~���Ɋ݂֏��グ�����߁A���ӂ̉Ɖ���j��A�r��Ȕ�Q�������Ɠ`�����Ă��܂��B |

|

�����a5�N(1930) �ɓS�R���N���[�g�A�[�`���ɉˑցB�@���N�A�㗬���ɉ͐�̂��߂̉��������݂���܂������A����13�N(2001)�ɓ��ږx�쐅�傪�����A�����͖������I���ĕ���21�N(2009)�ɓP������܂����B |

|

|

|

|

|

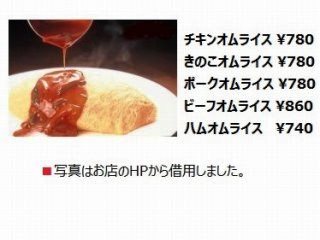

�E �I�����C�X���˂̓X(�k�ɐ�)

�����{�̑�\�I�ȗm�H�Ƃ��Ă��Ȃ��݂̃I�����C�X�����܂ꂽ�̂��A�k�ɐ��̑O�g�u�p�����̐H���v(�Q����E������)�ł��B |

|

|

|

|

|

�������A�J��̏�������Ƃ�������A�̂��q�l������݂̋���������ŁA�����I�����c�Ɣ����͂��H�ׂĂ����܂����B 1925(�吳�P�S)�N�̂�����A����20�㔼�������A�C�f�B�A�}���̖k���Βj�́u���������������������̂ł͂��킢�������v�ƁA�}�b�V�����[���Ƌʂ˂����u�߂ăP�`���b�v���C�X�ɂ������̂��A���Ă����ŕ������������������ɂ��o�����܂����B �u�����������I�Ȃ�₱��H�v�Ƒ�ϋC�ɓ����A�u�I�����c�ƃ��C�X�����킹�ăI�����C�X�ł�ȁv�ƁA�Ƃ����ɓ������̂��I�����C�X�̎n�܂�Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�F �o���n����(�V�^��) |

|

|

|

�����̔��W�ɔ����A�����̐l���o��������āA�n�����Ɋ�|���ɖK���悤�ɂȂ�܂��B���a20�N(1945)�̑����P�Ŏ��ӂ͏Ă��쌴�ƂȂ�A�n�����̍s����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�I�킵�Đ��N��A�y�̒����猩����A�V���Ɂu�o���n�����v�Ɩ���������J���܂����B�@�o����h�B�ɂ����v������Ƃ���A�Z���⏤���l���͂��߁A�����̐l�X���Q�w�ɖK��Ă��܂��B |

|

|

|

|

���V�^���͖���26�N(1893)�ɉˋ��A�����͐V�g�q���ƋL����Ă��܂����B���݂̋��͏��a38�N(1963)�ɉ˂����A����20�N(2008)�ɕ����g���A���ʐ����A�ϐk��A�C�i��������܂����B |

|

|

�����ږx�z�e���O�̃��A�C�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����ږx ��ʓI�ɓ��{�� - �单���Ԃɂ����āA���ږx���݂̓��ږx�ʉ����ɍL����ɉ؊X���w���B�Ȃ��ł��^���ȓ��͓��ږx�܍��i��q�j�����n�����ŋ����ɂ�����B���ږx�ʂ̓쑤�Ɏŋ������A�k���Ɏŋ����������ԍ\�����������߁A���݂��ʂ̓쑤�Ɍ�y�{�݁A�k���Ɉ��H�X�������B ���~�i�~�̓�����ƂȂ铹�ږx�ʂ̗������ŁA��͓�g�V�n�Ɛ���O�A�k�͓��ږx�������œ��V���̏@�E�q�咬��v���q�咬�ɐڂ���B���H�X���W�����A���ږx�O���R�T�C���A���ɓ��y�{�X�A�Âڂ��A��������������r���A�������[�����A�Ȃ�Γ��ږx�z�e���ȂǁA���푽�l�ȊŔE�����̓X�܂ł��ӂ�Ă���B |

|

�@ |

|

|

�G ���ږx��

���䓰�؊g���H���ɍ��킹�ď��a11�N(1936)�Ɋ������܂����B����38.2���[�g���A������43.6���[�g������A���s���ōł������L�����ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�H ���|�� ���吳12�N(1923) �ɔ������u�厵�v�̐Ւn�ɂł����̂��A�l�I�E���l�b�T���X�l���̐��ʑ区�ւ̃A�[�`�������I�ȓ��{���̗m������E��㏼�|���ł��B

���m��̓a���Ƃ��ėD�G�ȊO���f����Ă��܂������A����9�N(1997)�ɐV�z�J�ꂵ�Ă���́A�ŋ��X�E���ږx�̓`�������ɓ`���錀��Ƃ��āA�̕���������͂��߁A���|�V�쌀��~���[�W�J���A���r���[��R���T�[�g�Ȃǂ��㉉���Ă��܂��B�@�܂��A��㏼�|�����̌��c(���OSK���{�̌��c)�̖{���n�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�I �^�� |

|

|

|

�����ږx��̊J��Ƃقړ������ɉ˂����A�������{�^�_�Ђւ̎Q�����������Ƃ���A�^���Ɩ��t����ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B���쑤�ɑ���ŋ��̏��������������Ƃ���A�Â��͑����Ƃ��Ă�܂����B�@�c��3�N(1867)�A����c�삪����ŊO���g�߂ƈ�������ہA���̕����ɋC������(�^����)�A�i�����Ɖ�������܂����������͑����܂���ł����B |

|

�����ӂ̒��l�������ێ��Ǘ����Ă������l���ŁA��ŋ��X�E���ږx�����������̐l�X�������������߁A���\7�N(1694)���疾��11�N(1878)�̓S���ɉˑւ܂łɁA�v13��̏C������щˑ֍H�����s���Ă��܂��B����19�N(2007)�Ɍ��݂̋����������܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�J �@�P������

�������̖�Ɍf����ꂽ�u�@�P�������v�̕����́A���͓��R�����A����3��ڌj�t�c���ɂ����̂ł��B

���Â��͖@�P���̋����Łu�@�P�����v�u�Ɋy���H�v�ȂǂƌĂ�Ă��܂������A�D�c��V���́w�v�w�P�Ɓx�A���J��K���́w�@�P�������x�����\���ꂽ������A�u�@�P�������v�Ƃ������O���蒅���Ă����܂����B |

|

|

|

����O�͏������̌j�h�̋��_�ł���u��n������v(�g�{���Ƃ̔�����u��n�Ԍ��v)��Q�ԎO�F�h�̋��_�u�g�~���v(���E�u���Ԍ����v) ���������H������ł����߂��ɕ��сA��ȕ����̒��S�n�ł����B

���u�a�H���Ɓv�Ȃǂ�W�J����T�g���X�g�����V�X�e���Y�̑n�ƓX�u�������v��u�v�w�P�Ɓv�Ȃǂ��@�P�������ɂ���܂��B����14 �N(2002)�A����15�N(2003)��2�x�̉ЂōČ�����Ԃ܂�܂������A�n�����͂��ߑ����̎s���������̐����t���āA�����������܂����B |

|

|

|

|

���������H

|

|

|

|

|

|

|

���̘b�̕���A���ږx�삩�炨���̑D�ɔ��̃J�C�A���s�ň��������肵�Ă����S������ގ��A��ɓ��ꂽ�ł��o�̏��Ƃ��ӂ�Ɣ��N�ɂȂ�A�ǂ��P���߂Ƃ�A�q����X�܂Ŕ��f�����Ɠ`���u�ꐡ�@�t�喾�_�v�Ƃ����J��B�y�����ǂ�������u���݂����v���l�C�ł��B �E�E�E�������ł��B |

|

�@ |

|

|

�K �@�P�� |

|

|

|

���R���͓V���R�B��O�́u�_���̃f�p�[�g�v�u�M�̗��s�n�сv(�D�c��V���E�w��㔭���x)�ƋL�����قǁA�l�X�Ȑ_�����J���Ă��܂������A��Ќ�A�{���͈���ɔ@���ŁA�����s�������A�������V���A������_���J���Ă��܂��B

�����鎞��萼���s�������ɂ������̐����|���Ċ肢�����|����悤�ɂȂ�A���|�s������ƌĂ�ėL���ɂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

���@�P����אڂ��Ă����|�ю�(����20�N�ړ])���A���Y���ꂽ�l���n�ɖ������ꂽ�l�����̗���Ԃ߂����O��������s�������Ƃ���A������ƌĂ�A��̕揊�֒ʂ��铹������O�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B |

|

�@ |

|

|

�����s�c�n���S�u�Ȃ�v����A��܂����B |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:16,558���@����:11.4km�@�ړ��K��:14�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|