|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.010�@���̒�ɏ����������̂ӂ邳�ƁE�єn�� �`�t���� �璷������ �Ɖ����` |

|

|

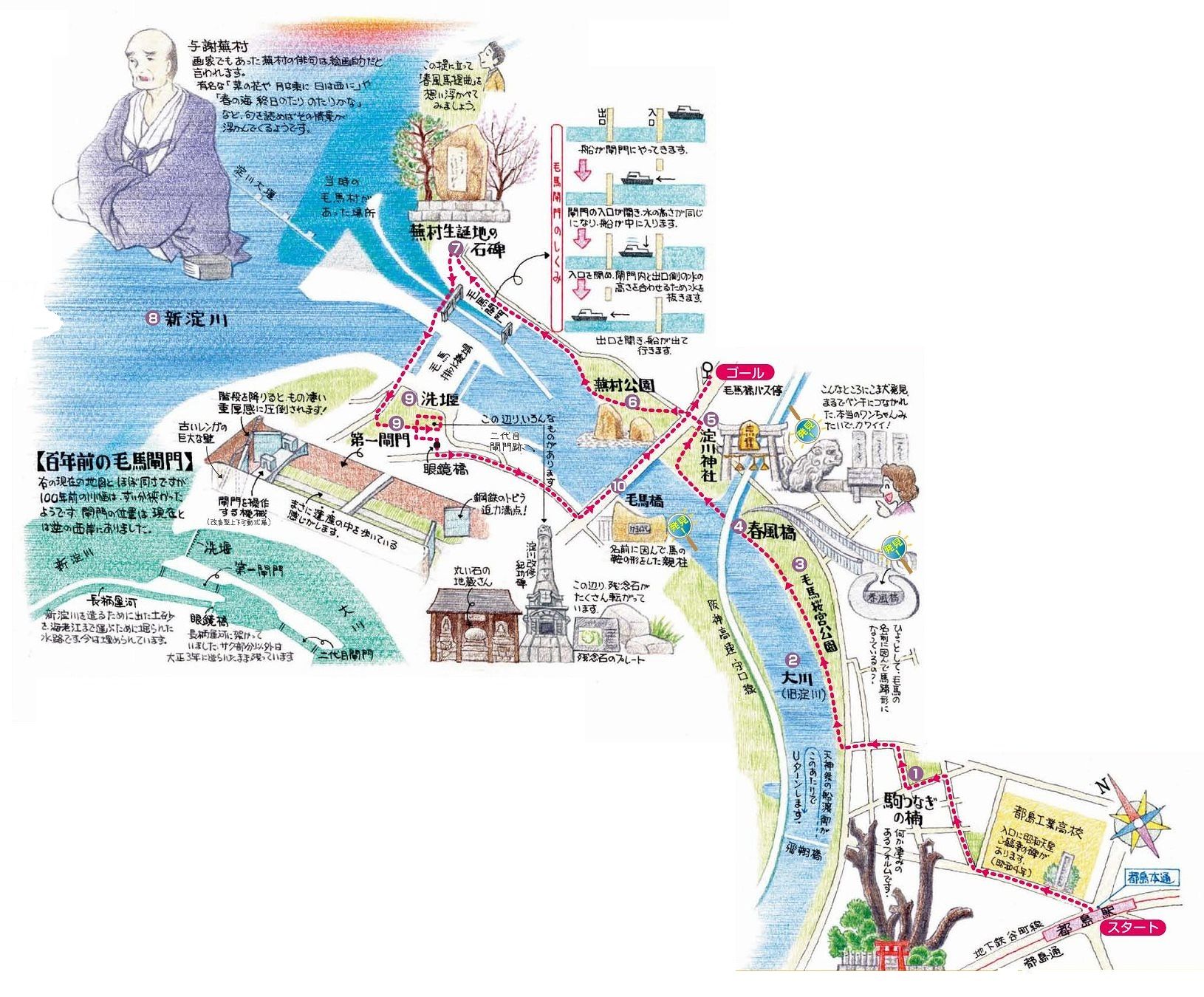

�����́u��゠�����v�̃E�H�[�L���O�}�b�v����\������āA�ʔ������ȏꏊ��I��ł������Ȃ̂����A�u���v���������ƂɋC�t�����B �����āu���v���D���Ȃ킯�ł͂Ȃ����A�\��Ɂu���߂���v�Ə����Ă���킯�ł��Ȃ��̂����A�R�[�X���e�Ɂu���v�������B ����́u���s�E���v�Ƃ����邾�������Ă̎��Ȃ̂��낤���E�E�E����Ƃ������d�g�܂�Ă���̂��낤���E�E�E�B

�����߂���͖O���Ă����̂ŁA����́u����剁�v(�m���Ă��邪�s�������Ƃ�����)���g�ݍ���ł���R�[�X��I��ł݂��B ���o�l�E�^�ӕ����͋��ی��N(1716)�A�єn���ɐ��܂�܂����B�Ⴋ���ɍ]�˂��o�āA�m�Ԃ̑��Ղ����ǂ��ē��k�����V�B���̌�A���ɋ����\���A���ɂ����x���������܂����A�Ȃ��������̐��܂�̋��ɂ͈�x���A�낤�Ƃ��܂���ł����B�@�V����J��ŏ����Ă��܂��������̂ӂ邳�ƁE�єn�E�G������܂��B �@ |

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�s���v����X�^�[�g�ł��B

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�@ ��Ȃ��̓� |

|

|

|

�����������A���̂������т́u�P�������v�ƌĂ�A��]�R�̎�ۓ��q��ގ��������������x�z���鑑���ł����B�����͒����N��(995�`999)�A�����ɕ��_�E������_���J���������Ɏ�����A���܂����B

�����̒n�̊Ǘ���C����Ă��������l�V���̕M���A�n�Ӎj���A���̓�ɔn���Ȃ��ŎQ�w�������Ƃ���u��Ȃ��̓�v�ƌĂ�܂����B ����900�N�A����12���A������30�����̑���ŁA���a�����A���{�̓V�R�L�O����ꍆ�Ɏw�肳��܂������A��ЂŌ͎����܂����B�������A���̌���|�ꂸ���݂ɂ������Ă��܂��B�@ |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�A ���(������)

|

|

|

|

�����Ƃ��Ƃ͗���̖{���ł������A��������̗�����C�H���Ŗєn�̐A�}�傪���ꂽ�ہA�������牺���̑��p�ɒ���������13.83km����ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B���ꂼ��̎���̑��̔ɉh��S�����͐�ŁA���݂́A���V���œ�����A�y���x��ƕ������ȂǁA��Ԃɂ���Ă��܂��܂Ȓʏ̂ŌĂ�Ă��܂��B |

|

���Q����ƍ�������n�_�̂�����́A�]�ˎ���ɋ��E�����Ƒ������������O�\�ΑD�̑�⑤�̃^�[�~�i���A�����ƕl�D����B����ɂ͓�g�ÁA��������ɂ͓n�ӒÂƌĂꂽ�v�Ղł��B�펟����쑽����A�X�̐Ώ��A�����̎u�m�����܂ł�������Ƃ����O�\�ΑD(������15���A��1.9m�A���28�l)�́A����A�㉺�ւ��킹�Ė���320�ցA��9,000�l�����p�����Ƃ����A��ςȓ��킢�ł����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�B �єn���V�{����

�����̖єn������V�����܂ł̗���(����4.2km)�ɍL���郊�o�[�T�C�h�p�[�N�ł��B���Ƃ��Ɓu���ӂ��n��̒�Ɏ���܂ň�~�̍��ɂ��Ĕӏt�̉Ԃ̐���ɂ͉_�ƌ��A��Ƌ^�����i�Ȃ�B�ŏ�(��)�Ԍ��̏��n�Ƃ��ӂׂ��v(�w�b�염�݈ꗗ�x)�Ƃ���ꂽ�悤�ɁA�]�ˎ��ォ����̖����Ƃ��Đe���܂�Ă��܂����B |

|

|

|

�����т����Ȃ闄��̔×��ō����|�ꂽ�肵�܂������A���̂��тɐA���ւ����܂����B�吳12�N(1923)�ɊJ���������V�{�����𒆐S�Ƃ�����염�݂̌����������A����100�N�L�O���ƂƂ��ď��a42�N(1967)����n�߂��A��V���A���V�{�A�єn���܂�23ha�̑�����������B���݂̍���4,800�{�ɒB���A�������(4,300�{)�����̂������{�L���̍��̖����Ƃ��Ă�݂�����܂����B |

|

�@ |

|

|

�C �t��(�͂邩��)��

������ɂقڕ��s���ĐL�т��k�^�͂̑�삩��̕���_�ɂ�����ꂽ���s�Ҏ��]�ԓ��H��(��3���A����105��)�ŁA���a56�N(1981)3���Ɋ������܂����B ���̖��́A�^�ӕ����̋�u�t����璷�����ĉƉ����v�ɂ��Ȃ�ł����܂����B���̋�͕����̍ō�����Ƃ�������R��u�t���n��ȁv�̔���ŁA�u��ԓ����Q�Ԃ��o�Ē�����v�ƕ���ŏo�Ă��܂��B |

|

|

|

����ԓ���ő��̒��Ȃ��̕���悩����ƂA�閺�ɑ����A�킪���a�̒n�E�єn���ւ̖]���̔O��18��̉̂ɉr�ݍ��A����62�̍�i�ł��B�ŏ��ɒZ������������A�����A�����Ċ����A�܂��傪����Ƃ��������Ƃ��Ă͑�_�s�G�ȍ\���ŁA�Ō�͔o�咇�Ԃ̋�u�M���̐Q����ЂƂ�̐e�̑��v�Ƃ�����ԓ���̋�Œ��߂������Ă��܂��B

��10��㔼�ɂ͗��e�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�Ƃ͖v���A�����ďo�z�B20�̂���ɂ͍]�˂ɂ���A���s��68�̐��U�����܂ŁA��x�Ɩєn�̒n�܂Ȃ����������ł����A���ӂ̂����ɗc�����X���߂���������ׂ�̑����I���Y��邱�Ƃ͂Ȃ������A�Ƃ�����ł��傤�B |

|

|

|

|

|

|

|

�D ����_��

|

|

|

|

�������`���ɂ��A����͌��̊C�������܂�̂��ߔz�����ꂽ���m���A�����L��������15�̐_�Ђ̐_�l�����_�Ƃ��Ă܂����̂��N����ŁA���O���\�ܐ_�ЂƌĂ�Ă��܂����B

������42�N(1909)�A�єn���̎��_�A������_�{���N�{�ɁA�F�����̎��_�A�\�ܐ_�Ђ���{�_�Ђɍ��J����܂������A����ɂ���ĐS�̂��ǂ�����������єn�A�F���A�哌3���̐l�����̔M�S�ȓ��������ŏ��a28�N(1953)10���A���\�ܐ_�Ђ̐_�a�Ƌ��������̂܂ܗ��p�����`�ŕ����B���݂̖��ŌĂ��悤�ɂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

�E ��������

|

|

|

|

������21�N(2009)3���ɊJ����������̕����������������(��1ha)�ł��B�u�t���n��ȁv�ɉr���Ă���єn�̒���Č����A���쌴�̂̂т₩�ȍL����̂��镗�i���\������Ă��܂��B

�������ɂ́A�������M��13�������肪���ׂ��Ă��܂��B�����m�ԁA���шꒃ�ƂƂ��ɋߐ��o�~�j���ʂ��������́A�Q���I�A�R��I�Ȕo����z���A���U��3,000�߂�����r��ł��܂��B13��͂��̑�\��Ƃ������A�����͐��܂�̋��A�єn���r��i���A�˂��Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F �������a�n�̐Δ�

���]�ˁE�V�����̔o�d�v�V�҂ł���A��v��̊J��ҁA�o��̑n�n�҂Ƃ�����^�ӕ����͋��ی��N(1716)�A�ےÍ������S�єn��(���s�s����єn��)�ɐ��܂�܂����B20�̂���ɂ͍]�˂ɂ���A�锼���v���Ɏt�����A�o�~���w�т܂����B

������2�N(1742)27�̂Ƃ��A�t�̎��ɂ����č]�˂�����A����������(��錧����s)�����_�ɂ�������Ă��������m�Ԃ̑��Ղ����ǂ��ē��k�����V����ȂǁA�o�~�̓��Ɖ�Z���܂����B���̌�A�O��E�^�Ӓn���łS�N�]���߂����A42�ŋ��s�ɋ����\���A��Ƃɐ�O���܂��B |

|

|

��45�̂��댋���B�����̂̒a�����炵�炭���Ď]��ւƗ������A55�Ŏt���p���A�锼���ɐ��Ղ���܂����B���̂����肩��A�u�t���n��ȁv�u�b�͉�(�ł�)�v�u�V��(�낤������)�v�̎O��������s����62���낪�����̐Ⓒ���Ƃ����܂��B

���V��3�N(1783)12���A�u����~�ɖ�������ƂȂ�ɂ���v�̎�������c���A68�łȂ��Ȃ�܂����B��͔m�Ԉ��̂��鋞�s�s�������掛�A����(����Ղ�)���ɂ���܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�G �V����

�����Ă̗���́A�����̌̋��E�єn���t�߂Œ��Ð�ƕ���A��֑傫���p�Ȃ��Ă��܂����B���̖L���Ȑ��ʂŔ_�앨�ɂ͌b�܂ꂽ���̂́A����ł��т��э^���Ɍ������A�L�j�ȗ��Ƃ����閾��18�N(1885)�̑�^���A�����22�N�A29�N�̍^�����傫�Ȕ�Q�������炵�܂����B

��18�N�̍^���̎S�Ђ�ڂ̓�����ɂ��������S�|�{�����o(���݂̑��s�ߌ���)���܂�̑勴�[���Y(1860�`1935)�����쎡�����ƂɎ��g�ݎn�߁A���̓w�͂Ŗ���29�N(1896)�ɂ͉͐�@�����肳���ƂƂ��ɁA������C�o������ʉ߁B�I�����_�l�Z�t�A�f�E���[�P���v�旧�āA�����ȓy�؊ē��̋Z�t�A���쒉�Y�̎w���̂��ƁA�V����J����܂މ��C�H�����X�^�[�g���܂����B |

|

|

|

|

|

|

���V����͖єn�t�߂��牺�����A�����Ð�̈ꕔ�𗘗p����`�ŊJ��A���p�ɒ����I�ɒ����悤�ɂ��A����(���݂̑��)�ɂ͕K�v�Ȑ��ʂ𗬂��ƑD���q�s�̂��߂��}���݂���Ƃ�����K�͂Ȃ��́B�����܂ł�10�N�]��v���܂����B

�����̌�����C�͑������A���͐����ɗ���剁�����݂���܂����B�c�O�Ȃ̂́A�V����H���ŁA���삪��֑傫���p�Ȃ��镔���̍��݂Ɉʒu���������̌̋��E�єn���̑唼�����v���Ă��܂������Ƃł��B�������a�n�̐Δ�̂����肩�猩���낷�k�������̒n�ł��B |

|

�@ |

|

|

�H �єn��(���炢����)�A�єn�}��(��������)

���V����J����܂ޗ�����C�H���Ōv�悳��A����40�N(1907)�W���A���i�̐�̐��𗬂����߂́u�єn�v�ƁA���ʂ��Ⴄ���A�V����Ԃ̑D���̒ʉ߂��X���[�Y�ɂ���u�єn�}��v�Ƃ��������܂����B

���}��͉��쒉�Y�̎w���ō���A���݂̓����K����B���H�̑O��ɓS���ω��J���̐��������ݒu����A���݂���n���h�����ĊJ���߂��܂����B�������A���̌�̑�삵��H���Ő��ʂ��傫��������A����Ƃ̐��ʍ����L�����Ė��ɗ����Ȃ��Ȃ������߁A�吳7�N(1918)�A�����}�剺���ɓ�ڂ��}�傪����܂����B���ݎg�p����Ă����}���3��ڂŁA���a49�N(1974)�Ɋ������܂����B

�����єn�Ə����}��͋M�d�ȋߑ�Y�ƈ�Y�Ƃ��ĕ���20�N(2008)6���A���̏d�v�������Ɏw�肳��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�I �єn��

�������̐��܂ꂽ�єn���͗���̍��݁B�Ί݂͖k�������ŁA���n�_��єn�n��������ł��܂����B����190��(��365��)�B ��������l�ɑ������莆�̒��Łu��j�͉����̋q����v�Ƃ����̂́A���̓n���M�ɋ}���l�X�̎p�ł����B���̉����ɂ͌����n���A���n���������܂��B�����ɏ��߂ċ����˂���ꂽ�̂͑吳3�N(1914)�B�n���̔M�S�ȉ^��������܂����B����155���A��3.6���̖؋��ŁA�єn����1���ł��B���݂̎p�ɂȂ����̂͏��a36�N(1961)�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�J ����剁(��������)

���єn����ɖʂ�����剁(��ǂ��킨������)������{���Ɍ��݂���Ă��܂��B ���{�ƕ��Ɍ��ւ̏㐅���ƍH�Ɨp�����̋����Ɨ��쉺�����̐��Q�ɑΉ����鎡����ړI�ɂ��Ă��闄��剁�́A�K�v�Ȑ����g����悤�ɐ��̍����߂�����A�C�̐������ꍞ�܂Ȃ��悤�ɂ�������ŁA������330���A55���̎�Q�[�g�S���40���̒��߃Q�[�g�Q��ō\������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�K���E�єn�}�� ���u���싌�����{�݁v�̖��̂ňȉ��̌������������̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |

|

|

���єn�� |

���єn����}��(�S������A���J���u�A�A�[�`��) |

|

��������}��́A�����ȓy�؊ē��̋Z�t���쒉�Y�̎w���ɂ�闄�쎡���v��̈�Ƃ��Đv�{�s���ꂽ���̂ŁA���݂������K����ƂȂ��Ă���A���H�O��ɓS���ω��J���̐��������ݒu����A���݂���n���h�����ĊJ���߂����B

�����݂͎g���Ă��炸�A�M�d�ȎY�ƈ�Y�Ƃ��Ĉꕔ������͐�����̈�{�݂Ƃ��Đ����ۑ�����Ă���B2008�N�i����20�N�j6���ɋ��єn�ƂƂ��ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B �E���H�����F��80m �E���H�����F��10m �E���Ǎ����F��8m |

|

|

|

|

|

|

|

|

��������C�I���� |

��������}�哌�̈�p�Ɂu������C�I����v������B����43�N�i1910�N�j�ɗ�����C�H���������L�O���Č��Ă�ꂽ�B���̉��ɖєn�k�����n�����K������B���̎��͂Ɂu�єn�̎c�O�v�Ƃ����傫�Ȑ����]�����Ă���A�]�ˎ���ɑ�����Č�����Ƃ��ɕ����邩��^�ꂽ�Ί_�̐����̓r���ʼn^���D����]�����A������C�H���̍ۂɈ����グ��ꂽ���̂Ƃ����B

������}�吼���ɂ͂��Ē����^�͂�����Ă���A�}�剺�����傻�Ɂu�ዾ���v���ݒu���ꂽ�B���݂͉^�͖͂��ߗ��Ă�ꂽ���A�ዾ���͏C���̂����ۑ�����Ă���B |

|

���єn�k�����n�� |

���x���`�ł͂���܂���B�u�c�O�v�ł��B |

|

���ዾ�� |

|

|

�@ |

|

|

���A��͑��s�c�o�X�u�єn���v����~�c�ցA�h�L�h�L���Ȃ������ċA��܂����B |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:12,626���@����:8.4km�@�ړ��K��:17�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|