|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.009�@���܂͂Ȃ������x���S�Ɏv���`���� �`���肵���̐��D�ꂪ�����Ă���` |

|

|

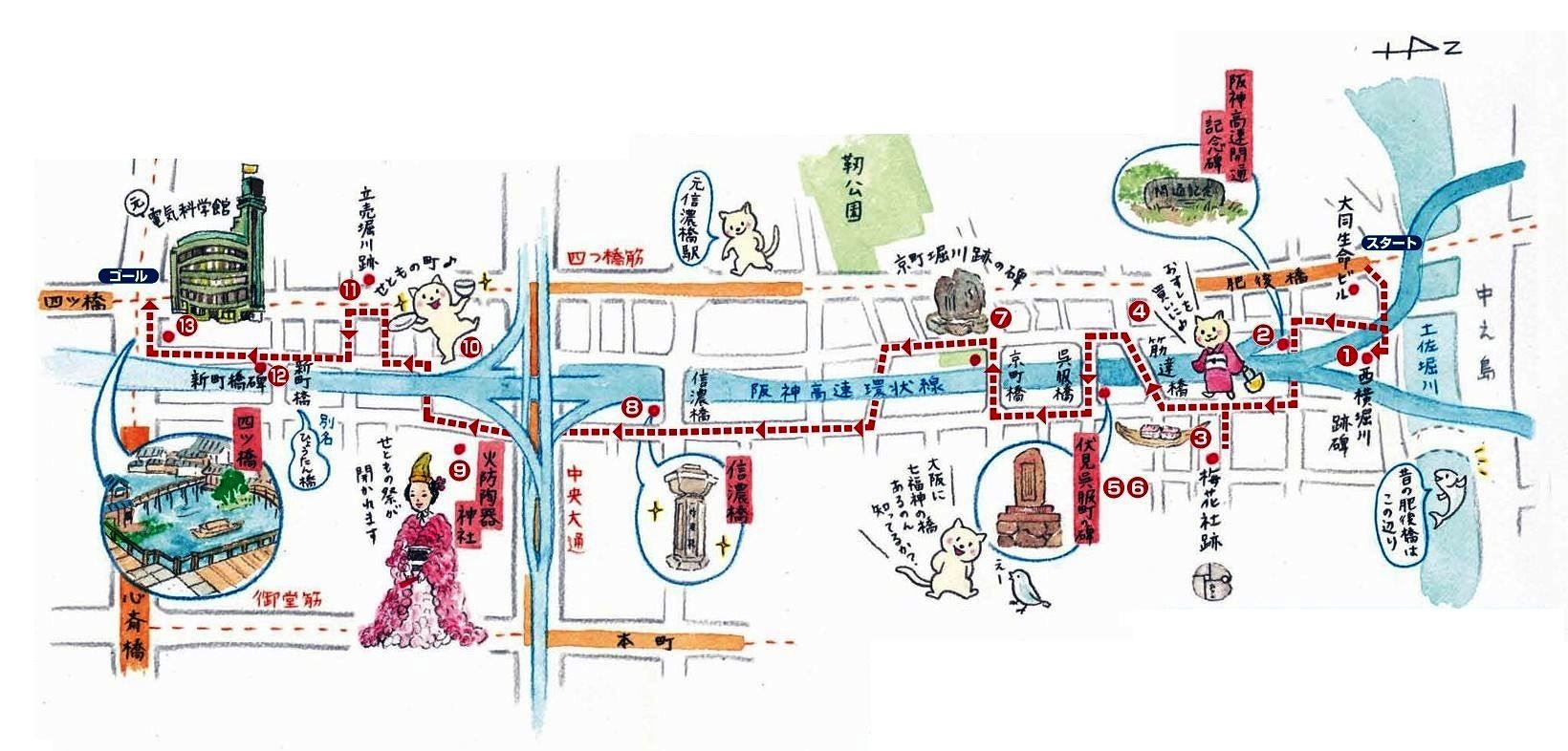

���O��́u�����x��v����������A������������琼(�����x��)�����邾�낤�E�E�E�Ǝv���Ēn�}�����n�������A���̂悤�Ȑ�͌������Ȃ������B�@���ׂĂ݂܂����B 1962�N(���a37�N)�ɍ�_�������u�����x��v�̏�Ɍ��݂��邽�߂ɖ����Ă��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł����B �E�E�E���������A�����̂Ȃ�d�����Ȃ��̂ŁA���̃E�H�[�L���O�}�b�v��T�����Ƃ��Ă���A����܂����I

�����ĊJ��҂̖����玵�Y�E�q��x�ƌĂꂽ�����x��B ������400�N���O�ɊJ�킳�ꂽ��͍�_�������H�̌��݂ɂ�薄�ߗ��Ă��Ă��܂��A���ł͂������c�鋴�Ղɂ݂̂��̖��c���Ƃǂ߂Ă��܂��B ��Ƌ��ƁA�܂����v���`���Ȃ���A�y���x���璷�x�̎l�c���܂ŎQ��܂��B | |

|

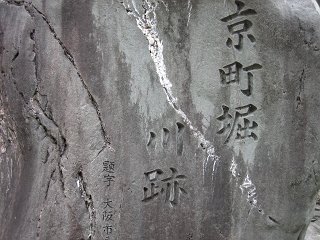

�����s�c�n���S�䓰�ؐ��u�������v��������܂����B

|

|

|

|

���̂̔�㋴�́A���̕ӂ�ɉ˂����Ă��������ł��B |

|

|

|

|

�@ �����x��Ք�

|

|

|

�������x��̊J�펞���́A�c��5�N(1600)���A�܂��͌��a3�`5�N(1617�`1619)���Ƃ���Ă��܂��B �L�b�G�g�������x��Ȑ��`���E�䓰�؈ȓ��܂ł́u�D��v���J�����n�߂��̂͌c��3�N(1598)�B�G�g�͂��̔N�ɖS���Ȃ�܂������A���~�̐w�A�Ă̐w�̐헐���o�āA���a5�N(1619)�ɑ��͖��{�����n�ƂȂ�A�����x��Ȑ��̐��D��G���A���{�i�I�ɊJ������܂����B |

|

|

|

�������x��͓y���x�삩���ɁA�i�����Y�E�q��(���o�g�̍ޖ؏�)�ɂ���ĊJ�킳�ꂽ�̂œ����͎��Y�E�q��x�ƌĂ�A��̓����͎��Y�E�q�咬�Ƃ����n�����t���Ă��܂����B�i���Ƃ͍ޖ؏��ł��������Ƃ���؉��𖼏��A�����x�쉈���ɂ͑����̍ޖ؏���������ׂĂ��܂����B

���y���x�ʂɂ͐����x��ɉ˂����Ԗk�̋��A���������˂���A�t�߂ɑD�����ꂪ����܂����B�������̐��l�ɂ́A���r�A�O��ƂƂ��ɕ��я̂���ꂽ���֏��E������(�L��)�v�E�q��̓X�܂�����A������(�L����)�͖����E�吳���ɂ͍L�������Ƃ��Ė���y���A������s��ݗ��B���݂̑哯�����ɂȂ���܂��B�@ |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�A ��_�������H�J�ʋL�O��

|

|

|

����_�������H���c�����������̂͏��a37�N(1962)5��1���̂��Ƃł��B���̍����łɑD���ʂ炸�h�u��Ɖ����Ă��������x�삪���ߗ��Ă��čs���Ȃ���A���a39�N(1964)6��28���ɓy���x���疩���܂ł̋�ԁA�܂��_����1������̈ꕔ���J�ʂ��܂����B

�������́A���݂Ɣ��ɖk�����ɐi�ވ���ʍs�ł����B1������͏��a42�N(1967)3���ɑS���J�ʂ��A���̋L�O��͍�_�������H���c�n��20���N���L�O���āA���a57�N(1982)6��28���Ɍ��Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

�B �~�ԎА� ����O��(���̂�������Ƃ�1737�`1813)�́A�ɗ\������ɏo�āA�ʐ����Ŏ����Ɨ��։������Ă��܂�������Ɏ�҂ƂȂ�A���i5�N(1776)�Ɏ��m�E�~�ԎЂ��J���܂����B |

|

|

���}�b�v�ł͂��̕ӂ�Ȃ̂ł����E�E�E�킩��܂���ł����B �@�@ |

���������Ꮽ�N��9����~�ԎЂŊw�сA13�̂Ƃ��Ɍ���ĎO���̗{�q�ƂȂ�A�菬�|(���̂������傤����1781�`1851)�Ɩ����܂����B���|�́A���R�z����h�����č]�˂ɗV�w����Ȃǂ��Č������L�߁A�V��2�N(1831)�ɁA�{���Ɠ������O�̔~�ԎЂ��J���܂����B���|�͎����ɗD��Ă����̂Ŋ��|�˗����₦���A���M����1�N��6�`7�������҂����̂ŁA�u��҂̍��r�v�ƌĂ�܂����B �܂��A�剺����1,500����i���A���|���S���Ȃ����ہA���V�̑O���͓V���E�V�����ɒ����Ă����̂Ɍ���͏��|�@���o���Ȃ������ƌ����`�����Ă��܂��B �@�@�@ |

|

�C �؈ዴ(����������) �����X�͌��a3�N(1617)�Ɍ@��ꂽ�]�˖x��ɓ�k�ɉ˂������̐^���瓌��(�����x���)�˂������،`�̋�������܂����B�����x���܂�̋ŏ����w�ےÖ����}��听�x�ɂ́A���؋��̌`���q��łȂ��`�ł��邽�߂ɉ˂��ւ����̕����������݁A�]�˖x��̐앝�����߂ċ�����ɕ�����ꂽ�o�܂��L����Ă��܂��B���̍ہA�]�˖x��̓�k�ɉ˂���ꂽ���Ƃ͕ʂɁA���틴����]�˖x���݂؈Ⴂ�Ɏ߂ɉ˂���ꂽ�����؈ዴ(����������)�Ɩ�������܂����B

�����␝齂ŗL���ȁu�����݁v�̌n����k��A17���I�����ɂ͐����x�삩���{���̋ł��鋛�̒I�ŋ������c�Ƃ���T��A��齂�̔����Ă����悤�ł��B�����݂͍]�˖x����؈ዴ��n���Ă����̏��ɂ������̂ŁA�؈ዴ�́A�������ɍs��(��������)���ł������Ƃ������܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�D ������ ���L�b�G�g�̑��z��ɍۂ��A�V��12�N(1584)���A���E�����̌������l��͋ʑ��ɋ��Z�������܂����B�V��18�N(1590)�ɂ͕����������̒�����������A�����̌b���{���ƏG�g�̎�^�����܂����B |

|

|

���]�ˎ���ɂȂ��Ă������������̏��l�炪������①���~�ŕK�v�Ƃ�������̗p�B���������A�������l�����������߂ɋʑ��̓y�n�������Ȃ�A���\����ɕ������Ɉړ]���A�����������Ə̂��܂����B

���������l������ɊW���鏤�l�炪���Z�����������́A�e�X�̒g���̐F���قȂ�A�u�������̌ܐF�g���v�Ƃ��ėL���ł����B�����x��̓��ɍL����������ɂȂ��鋴���������ł��B�^���A�单���ƌ���(�ܕ�)�������킹�Ď����_�̋��Ƃ�������������܂����B |

|

|

|

|

|

�E �n���앺�q |

|

|

|

������4�N(1792)�ɖS���Ȃ����n���앺�q�́A�������̉˂��ւ���C�U��p�ɏ[�ĂĂ��炤���߂Ɉ�Y���ɑ����܂����B�n���̑�n�͒����ۊǁA�Ɖ��͒���ƂȂ��Ă��܂������A�����ɓ���A�b���{�_�Ђ̕~�n�ƂȂ�A��Y���g���Ė{�a�A�q�a�A�Ж������V�z����܂����B

���b���{�_�Ђ͌��_�Ђɍ��J����܂������A���a27�N(1952)�ɕ������̒��l�̎�ɂ���āA�����������l�ɕ������������̔��W�Ɩn���̈̋Ƃ��L�����肪���Ă��܂����B |

|

|

|

|

�F �����x��� |

|

|

|

�������x��́A���a3�N(1617)�ɋ��E��������ڏZ���Ă������l�ɂ���Č@��ꂽ�̂ŁA�����x�Ƃ��Ă�܂����B�����x�ɂ͕������l��̏��Ƃ������A�����x��̗��݂ɂ͊e�˂̑����~�A�D�h�Ȃǂ�����ł��܂����B

�������x��́A�����x�삩�番������������1,080m�A����30m�̐�ŁA�C���x��ƍ������A�S�Ԗx��ɒ����A�����̉^���Ȃǂɗ��p����܂����B���a36�N(1961)�ɖh�g��H���̂��߂ɖ��ߗ��Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �M�Z��

�����͕x�c�����A��ɖ⋴�Ɩ��O��ς��A���\�N��(1688�`1704)�̋L�^�ɂ͐M�Z���̖��������܂��B ���a40�N(1965)�ɒn���S3����(�l����)�̐��~�c�`�卑���Ԃ��J�ʂ����ہA��������M�Z���w�Ƃ����w�����t�����A��ɒn���S4����(������)�{���w�̊J�Ƃɔ����ĐM�Z���w�͖{���w�ɉ��߂��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �Ζh����_��(�ЂԂ��Ƃ�������)

���M�Z�����l�̐��˕������J���Ă����n���͍b�h��t���Ĕn�ɏ��A�Ώ��n�����Ƃ��ĐM����Ă��܂����B���N7��24���̒n����́A�ŏ����w�ےÖ����}��听�x�ɂ��ΘQ�Ԃɂ�����n����̊@������̂ƋL����A���̒n����ړ��Ă̐l�X��ɁA�����x��ɉ����ċ؈ዴ����V�����܂Ō�����ׂĂ������폤�炪�������ׂđ唄��o�����s���A����ŏ���ꂽ�l�`���o������ՂƂ��ėL���ł����B |

|

|

|

����������̐_�������ɂ���ĉΏ��H�t�_�ЂƂȂ�܂������A���폤�l�����ɂ���ē���_�ЂƖ������߂��܂����B�������A���l���Ɏs�d�̓�k�����ʂ邱�ƂƂȂ�A����40�N(1907)�ɍ����_�Ђɍ��J����܂����B�Ζh(�ЂԂ�)�́A�������ی삷�邽�߂ɘm�������Ă������폤�炪�Ђ��ɒ[�ɋ���A�Ώ��n�����J�������Ƃ���t�����Ă��܂��B |

|

�����U������łł��Ă��܂��B |

�����������퐻�ł��B |

|

|

|

|

�������_��(�����肶��) ��ʂɂ́u���܂���v�Ɠǂ܂�邱�Ƃ����������ŁA�n���ł́u���܂���v�̒ʏ̂ŌĂ�邻���ł��B |

���j����(����)��Ȃ��J�����̎��ɑ���A�����_�Ћ����Ɂu��������Ȕ��˂̒n�v�̌����L�O�Δ肪����܂��B���݂́u�V���E�ɏ����v�̃��[�c�ł��B |

|

�I ���˕��� |

|

|

|

�����Ă͖k�x�c���Ƃ��������ł������A�؈ዴ����V�����܂ł͓��폤�������A�S���e�n�̓����킪���˕����Ŕ�������܂����B�k�x�c���Ƃ��������͂ق��ɂ��������̂ŁA����8�N(1680)�ɐ��˕����Ɖ��̂���A���̒����͖���5�N(1872)�ɉ��̂����܂Ŏg���܂����B

������u�َZ�v�̕��䂪�����Ȃ̂��I |

|

�@ |

|

|

�J �����x��� |

|

|

�������x�́A���a6�N(1620)�ɊJ�킳��n�߂����̂̈ꎞ���f����A���i3�N(1626)�ɑ��O���E��g�y�N��߂������Y�E�q��ɂ���ĊJ�킪�ĊJ����Ċ������܂����B�����x��ɂ́A���Ď����Ȃǂ��˂����Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

�K �V����

������12�N(1672)�A�V���̗V�s��ɐ������邽�߁A�D�ꑤ�̒ʘH�Ƃ��Đ����x��ɐV�������˂����܂����B�V�s�̒��S�ł���Z�\���ɒʂ��Ă������߁A�u�Ђ傤���v�Ƃ��̂���܂����B |

|

|

|

|

|

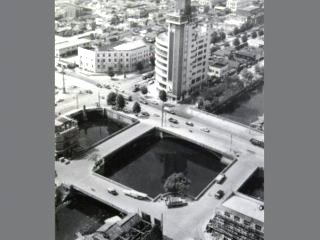

�L �l�c����

�����x��ƌ������鐼���x��ɉ˂����Ă����̂͏�q���A���q���ł����B��q���͎s�d��k���̍H���ɂ���ē����ƂȂ�܂������A���a46�N(1971)�̐����x�얄�ߗ��Ċ����A���a38�N(1963)�ɒ��x��̎l�c�����瓌�A���a48�N(1973)�Ɏl�c�����琼�����ߗ��Ă�ꂽ���Ƃɂ��A�l�c�����ׂĂ��p�������܂����B�܂��A�l�c���ɓ��{���̓d�C�Ȋw�ق��a�������̂͏��a12�N(1937)�̂��ƂŁA�������N(1989)�܂ł���܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���Y�o�V���Д��s�� �u���a�̑��v ���a35�N�̎l�c���̋�B�ʐ^�B���x��Ɛ����x��Ƃ��������邩�Ă̑��̖����B�k���̊p�ɂ͋��d�C�Ȋw�فB �i�Y�o�V���ЁE�A�[�J�C�u����ؗp���܂����j |

|

���d�C�Ȋw�ق��������r���ł��B |

|

|

|

|

|

���A��͒n���S�ߌ��Βn�����ȁH�Ǝv���܂������A�n���ɍ~���Ɓu�䓰�ؐ��E�S���v�ւ̈ē��\�����������̂ŁA�����܂����B ��~��c�A����̃R�[�X���@�C�E�}�E�C�E�`�@�E�E�E�ł����B |

|

|

�@ �� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:10,255���@����:7.2km�@�ړ��K��:8�K�@ �@ �����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|