|

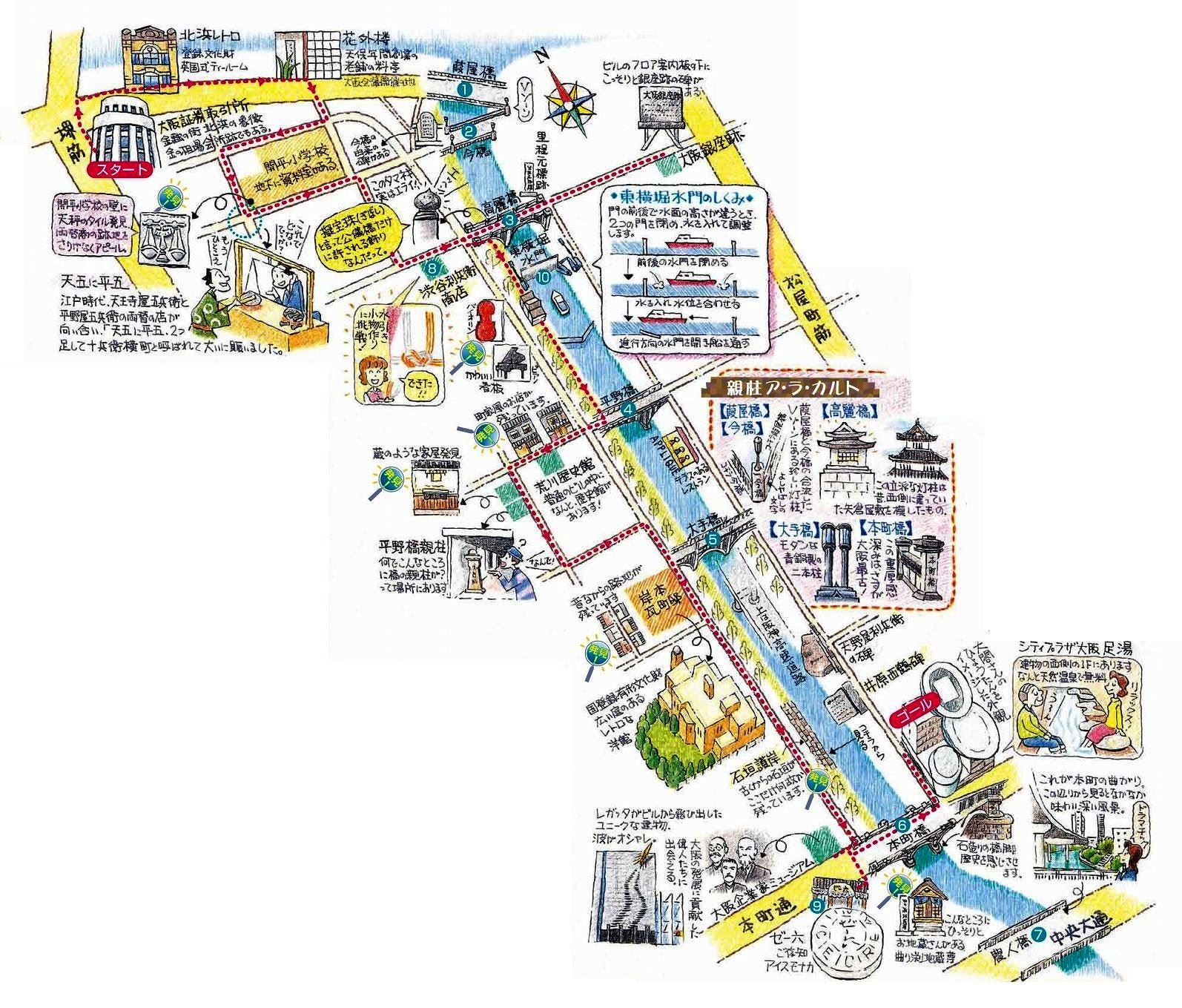

~~~ くらさんの大阪うぉーきんぐ ~~~ No.008 東横堀見聞録 ~天下の貨の七分は浪華にあり!~ |

|

|

■天正13年(1585)に豊臣秀吉の命で大坂城の外堀として開削された、大阪市内で最も古い堀川・東横堀川。東側の上町から東横堀川に架かった高麗橋を越えると船場に入り、そこは「天下の貨、七分は浪華にあり」と謳われたほど、煌びやかで華やかな商家文化が息づいていました。

■戦後の高度経済成長時代に川の上に高速道路が通されて往年の景観は損なわれましたが、近年は地元住民や東横堀川水辺再生協議会(e-よこ会)などの活動によって、数々の水辺再生の取り組みが為されています。

■いま時代の最先端を進む「最も新しい堀川・東横堀川」。その魅力に迫るまち歩きです。 | |

|

■大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」から京阪の地下道を歩いて、北浜に出ました。

|

|

|

■大阪証券取引所(金融の街「北浜」の象徴です。 また、金の相場会所跡でもあります) |

■NHK連続テレビ小説「あさが来た」で知った、五代友厚さんの銅像です。大阪経済の発展に尽力されました。 |

|

|

■江戸時代、長崎からの輸出品は干なまこ・干あわび・乾燥ふかひれなどあり、俵詰めにしていたことからこれらを俵物と称していた。

■海外貿易の決済で金銀銅の流出の激しいことから、一部を俵物で置き換えられた。延享元年(1744)には集荷の便のため会所が設けられたが、移転を繰り返しここに落ち着いたのは、安永6年(1777)のことであった。

■その後、幕府が独占集荷体制をとったもののあまり機能しなかったが、会所は幕末まであった。 (大阪市HPから) |

|

■北浜レトロ(登録文化財・英国式ティールーム)

|

■大花外楼(天保年間創業の老舗の料亭)

|

|

① 葭屋(よしや)橋 【遊興の地・築地への架け橋】

|

|

|

■俗に築地と呼ばれた蟹島遊廓への通路として設けられた橋。この遊廓は天明4年(1784)、葭屋庄七らによって開発されたもので、橋も天明年間(1781~1789)に架設されたと考えられています。

■蟹島の地は大川の眺望が非常によく、料理屋、旅館などが建てられ発展しました。近年、東横堀川の玄関として、船の運航ルール標識が川に面して設置されました。 |

|

|

■葭屋(よしや)橋と今橋の「Vゾーン」 |

|

|

|

|

|

② 今橋 【上町から船場への新たな橋】

■豊臣末期の頃には、すでに架けられていたと言われています。大坂の陣などの折か、何かの事情でなくなったものが、この通りが繁昌するにつれて新しく橋が架けられ「今橋」と名付けられたとされています。

■かつて葭が生い茂るだけの浜岸だった地に、江戸時代には大両替商が軒を並べ、橋近くに平野屋五兵衛と天王寺屋五兵衛が向かい合って店を開き、二丁目には鴻池屋も開店し以後の鴻池繁栄の根拠地となりました。 |

|

|

|

|

|

■「今橋」の由来の碑 |

■「開平小学校」の壁に天秤のタイルが貼ってあります。両替商の跡地をさりげなくアピールしています。 |

|

■「開平小学校」の横に「天五に平五 十兵衛横町」の碑があります。 江戸時代、両替商(今の銀行業務)最大手の天王寺屋五兵衛と平野屋五兵衛の2軒が、道を挟んで店を構えていたことからこのように呼ばれました。 (五兵衛+五兵衛=十兵衛)

■NHK連続テレビ小説「あさが来た」で広岡浅子の姉・春が嫁いだ「天王寺屋」はここにあったのです。 |

|

|

③ 高麗橋 【大阪歴史の表舞台】

■大坂城築城の頃、外堀として東横堀川が掘られた時に架けられたとされています。橋の名前は当時この橋を中心に高麗との貿易が盛んだったとか、迎賓館の名前に因んだものだとか言われています。

■江戸時代、大坂城と船場を結ぶ橋の中でも公儀橋として最重要視され、西詰には御触書を揚げる高札場、明治時代に東詰には諸国への距離をはかった起点=里程元標が設けられました。

■高麗橋通りには呉服や食べ物などの店が立ち並び商業の中心地として繁栄し、明治3年(1870)には大阪で初めての鉄橋に架け替えられました。 |

|

|

|

|

|

|

■江戸時代の里程計算の起点は、高麗橋の東詰にあった。ここが京街道・中国街道・紀州街道など諸国への道のり、車馬賃の基点となった。

■明治9年道路の制度公布によりひきつづき里程計算の起点となり、高麗橋の東南詰に元標がたてられた。 現在は道路元標として梅田新道交差点西北角に移されている。

■また高麗橋は、江戸時代から公儀橋のなかでも重視され、西詰には町奉行所の制札場があった。

■なお高麗橋は大阪で最初の鉄橋(明治3年)である。 (大阪市HPから) |

|

④ 平野橋 【御霊さん神明さんをつなぐ一六夜店】

■江戸時代、平野橋を東にいったところに神明神社、西にいったところに御霊神社があり、その門前の盛り場として賑わっていました。1と6のつく日に定期的に開かれる一六夜店は当時の大阪名物のひとつとされ、明治期までその賑わいは続いたそうです。

■平野橋両側の町名は旧町名をそのまま受けついでおり、東側は「内平野町」、西側は「平野町」といいます。このことから、東横堀川の東側は大阪城の“内側”だったということが分かります。 |

|

|

|

|

|

|

■平野橋親柱 芸文社という会社のビル入り口に違和感たっぷりで置いてあります。(これを探すのに苦労しました) なんでここにあるのかな?・・・調べてみましたが、わかりませんでした。 だれか教えて! |

|

|

|

|

⑤ 大手橋 【北に行くか南に行くかの思案橋】

■橋の東側をまっすぐ行くと大阪城の大手門に通じる大手橋。古くは思案橋と呼ばれていました。

■西側は行き止まり、北(淡路町通)へ行くか、南(瓦町通)へ行くか思案するところから命名されたとか、豊臣秀吉が五奉行の一人、増田長盛に、この橋の名前を付けるよう命じた時、思案してもなかなか決まらなかったことからとの説もあります。

■橋の一つ北側の通り内淡路町に忠臣蔵で有名な天野屋利兵衛の邸があったと言われています。 |

|

|

|

|

|

■岸本瓦町邸 ・登録有形文化財(建造物) ・1931年建造 ・鉄筋コンクリート造2階建,建築面積323㎡ ・登録年月日:1998.09.02

東横堀川筋大手橋の西詰正面に位置する。住友工作部の笹川慎一の設計によるもので,竜山石による外装など住友ビルとの類似性が認められる。外観意匠は抑制されているが,室内意匠は密度が高く,昭和期大阪財界人の邸宅建築を代表する作品とすることができる。 |

|

|

|

|

|

⑥ 本町橋 【現存する大阪最古の橋】

■江戸時代には公儀橋であり、豊臣秀吉が大坂城築城に際して東横堀川を外堀として開削した時に架けられたと考えられています。

■現役の橋としては大阪市内最古の橋といわれ、大正2年(1913)に本町通が市電開通にあわせて拡幅されたのと同時に建設されました。橋詰の北東側は、享保9年(1724)の大火事以降に西町奉行所が、その後明治に入ると初代大阪府庁が設置されるなど、行政の中心地となりました。

■東横堀川は本町橋から農人橋の間で、東側へ曲がっており、これを「本町の曲がり」と呼んでいます。 |

|

|

|

|

|

■シティプラザ大阪 太閤さんのひょうたんをイメージした建物です。 |

■東横堀川の護岸 古くからの石垣がここだけ何故か残っています。 |

|

|

■井原西鶴文学碑 シティプラザ大阪の川沿いの緑地帯の中にありました。 周囲は河川工事と伸び放題の雑草で分かりづらいです。

■碑には、「天道言はずして国土に恵みふかし。人は実あつて偽りおほし。その心は本虚にして物に応じて跡なし。これ善悪の中に立つて、すぐなる今の御代をゆたかにわたるは、人の人たるがゆゑに、常の人にはあらず。一生一大事身を過ぐるの業、士農工商の外、出家・神職にかぎらず、始末大明神の御託宣にまかせ、金銀を溜むべし。これ、二親の外に命の親なり。・・・」

■よくわかりませんが、人間らしく生きるためには、金銭が必要であるということだそうです。 |

|

■大阪創造産業館 |

■大阪企業家ミュージアム |

|

|

|

|

⑦ 農人橋 【上町の農民が田畑へ通った橋】

■江戸時代に12の公儀橋の一つとして指定された重要な橋です。橋名の由来は、古くより農民が田畑へ行き通うための橋であったからだとされています。 |

|

|

|

■寛永・正保(1620~40年代)の頃までは、橋の西側には田畑や芦原などが多く、町家は東側に多かったものが、その後西側の地にも町家が建てられ急速に繁栄していったと言われています。東横堀川は本町橋から農人橋の間で、東側へ曲がっており、これを「本町の曲がり」と呼んでいます。 |

|

|

■「本町の曲がり」です |

|

|

|

|

⑧ 渋谷利兵衛商店 |

|

|

|

■創業享保9年(1724)、9代目当主が伝統を伝える老舗婚礼儀式品店。

■戦前には中之島に結婚式場や花嫁学校を経営し、総合ブライダルプロデュースの先駆けともいえる商いを展開。「ホテルで神前結婚式」というスタイルは、七代目当主と御霊神社、旧大阪ホテル(大阪初の西洋式ホテル)が協力して開発したとのこと。 |

|

|

|

|

⑨ ゼー六 ■本町橋の西詰に佇む大正2年(1913)創業の老舗喫茶店。名物のアイスモナカは大阪人なら一度は食べたことがあるのでは。

■「ゼー六」とは「贅六文化」のことで、禄(資金)、閥(人脈)、引き(裏交渉)、学(学歴)、太刀(武器)、身分、の6つの贅沢を必要とせず、心の通じ合う商売をした大阪商人の生き方を大切にしようという初代の想いが込められています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

⑩ 東横堀川水門

■平成12年(2000)に完成した東横堀川水門は、道頓堀川水門と対になっている閘門です。 ①門の前後で水面の高さが違う時に水門内で水位の調整を行い船舶を航行させる。 ②大雨や高潮で水位が上昇する時は水門を閉めて浸水被害を防ぐ。 ③潮の干満を活かして門を開閉して水質をきれいにする。 という役割があります。

■水門が開閉するときに船の信号がわりに出る噴水は、大阪市章「みおつくし」のかたちをイメージしてつくられたそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■帰りは地下鉄中央線「堺筋本町」から・・・と思っていたのですが、⑧渋谷利兵衛商店 の写真を撮ってない事に気付き、高麗橋まで戻りました。 結局、北浜から京阪の地下道を歩いて、大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」・・・でした。 |

|

|

★ 【今日のアクティビティデータ】 歩数:13,564歩 距離:9.8km 移動階数:17階

※この記事のマーカー「■」以降は、ガイドマップからの転載です。 |

|