|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.007�@���E�V���̏������̕����K�˂� �`�O�\���珉�V�_�A�V���V�_�ɏ����܂Ł` |

|

|

�������Ƃɂ܂�闎��u�O�\�v����A�l�ԍ���̌j�Ē����u���������w�̑�l�^�v�Ə^���闎��u�S�N�ځv�A�D���Ƃ����u���r�̌��v�u�e�L�v�A���V���̍r�����m��SF����u���a��v�A�����Y���u�痼�����v�A�ق̂ڂ̂Ƃ����u���V�_�v�ȂǁA�V���E���E�G�͏������̌���E���삪�ڔ������I ������ꂩ�猩���Ă�����̂܂��̕�������y���݉������B |

|

|

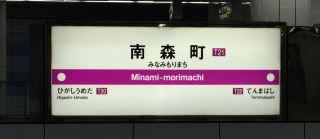

�����s�c�n���S�J�����u�V�����v����X�^�[�g�ł��B |

|

|

�@ |

�@ |

|

�@ �����ƂƁu�O�\�v |

|

|

|

|

|

�������ƑD����̐Ք�E�E�E�T�����܂����A�u�i�c�����z�X�v�̋������ɂ���܂����B �����Ƃ̖��́A�����ɔ����̑D�h���r�������������Ƃ���o�����̂��Ƃ����Ă��܂��B�\�ӎɈ��́u�G�I�сv�Œm����펟����E�k�����ւ̏㗤���������̂����̔����Ƃł����A�X�m�Ώ��́u�����H���˂��v�̘b�������ɐݒ肹���Ă���ȂǁA�����Ƃ͐琔�S�N�̊ԉ����Ƙb��̐₦�Ȃ��Ƃ���ł���܂��B�E�E�E�������ł��B

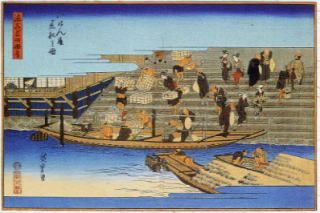

���]�ˎ���̔����Ƃ́A���Ƌ������ԎO�\�ΑD���s�������鐅�^�̋��_�ł����B

���u�O�\�v�͈ɐ��Q��̎�l���������E���c������O�\�ΑD�ɏ���đ��E�V�������ƂA��܂ł�`���܂��B 1���Ԉȏ�ɂ킽���l�^�Łu�y�Y�̕����l�`���v�u��D����̊m�F�v�u���s�ق̔���q�����炩���v�u���l���G�̏�ɏ���Ă���Ƃ����j�̖ϑz�v�u�D���̏M�́v�u�����M�Ƃ̂����v�Ƃ������V�[�����J��L�����܂��B

�����فA���s�فA�]�˕فA�c�Ɍ��t�����藐��A�D���̏M�̂₭���M�̊|�����ȂǁA�����̎O�\�ΑD�̃��A���ȕ��i�`�ʂ��������̂ł��B

���T�Q�͑D�̒��ŃX�����o�đD�����߂܂�������艮�̌����q�Ƃ����j�ŁA�����q�ׂ͖��炸�ɑD���ɗ�����������̂Łu�����q���� �D�������ɂȂ�v�B�����u�����q���� �h�J(�����)�����ɂȂ�v�Ƃ�����������A����������������̂ł��B�u���艮�̌����q�v�͋������艮�ŁA���̓X�ɂ͂Ȃ��傫�������̔����Ĕɐ����܂������A���������Ɠ��l�i�Ŕ������̂Ō��ǁA���v�͂Ȃ���������Ƃ����b����u���܂葹�̂����т�ׂ��v�Ɠ��ӂł��B

���u�����q���펪����J���X���ق�����v�Ƃ�����������܂����A�u�����q�v�ƕ����u�ׂ���Ȃ��j�v�̑㖼���ł����B |

|

|

|

���V�� �D������ɍ~���K�i���c���Ă��܂��B |

|

|

|

|

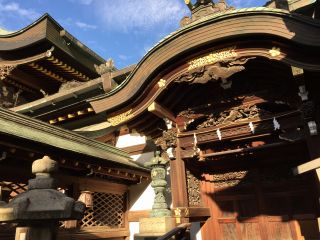

���V���������Ƃ́A���������芙�q����ɂ����čc���A�M���̋I�B�F��{�{�ւ̎Q�w��(�F��Ó����E��Y)�̋N�_�Ƃ��ē�����������ł��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�A ���Ɓu�S�N�ځv

���D��̑�X�̔ԓ�����l���ŁA�ԓ��͑�U�߂����N�͒g���������l���Ă���قǂ̏������ł������A���͑�ςȗV�ѐl�ł����B ���t�����l�Ɂu���Ӑ�ɍs���v�ƉR�����āA��삩�牮�`�D���o���Ė��J�̍����炭���m�{�ցB �D�������Ɓu�ڃ������璹�v(��q�ŖډB�����Č|�҂�ǂ��V��)���n�߁A�������ԓ����璹���Ől��߂܂��āu������I��q����Ėʂ�q���I�v�Ƃ��ƁA���ƉԌ��ɂ���Ă��Ă�����U�߁B �u����͑�U�߁I�H���炭�����������������܂����B�@���Ƃ��ɐ��ŁA���߂łƂ��������܂��B�@���@����낵�イ�����܂��v�Ǝx���ŗ�Ȉ��A�����킵�܂����A��U�߂́u�����A�ԓ��͂�ɘA��̏O���B�@�����̔ԓ��͂�͑厖�Ȑl��B�@�悤�V���Ƃ��Ȃ͂��v�Ɖ������킸�ɋ���܂��B �ԓ���䩑R�����ƂȂ��ēX�ɖ߂�A��ςȂƂ��������ꂽ�ƐQ���݂܂��B�@������U�߂ɌĂ��ƁA��U�߂͔ԓ��̕��i�̓�����_�߁A�u���͗V��ł���ԓ������ĕs���ɂȂ�A�X�̒���ׂ����A�X�̋��ɂ͈�A������Ă��Ȃ������B�ԓ��͎����̋��ŗV��ł���B�@���̊�ʂɊ������Ȃ����B��⏤�l�͂����łȂ��Ƃ����Ȃ��B�@���N�͊ԈႢ�Ȃ��g��������v�Ƃ����ӊO�Ȃ����t�B �T�Q�͗܂���ԓ��Ɍ������āu����͂����ƁA���̂Ƃ��w���炭���������x�ƒ����������ĂȂ��悤�Ȍ��������������A�ǂ������킯��H�v�u����B�@��������āw�������B�@���ꂪ�S�N�ځI�x�Ǝv���܂��ĥ���v�B

���D��̑�X�̗V�т⏤�@�����f����A�l�ԍ���̌j�Ē��́u��㗎��̖���\���I�ԂƂ����瓖�R����l�^�v�Ə^���Ă��܂��B �@ |

|

|

�B �����Ɓu���r�̌��v

�����č����ɉ��~���\�����̂��古�l�E���r�P�E�q��B�@���̍��r�Ƃ��ނɂ����̂��u���r�̌��v�ł��B

��������A�D��E��{���̒r�c���̌����ɍ��A���A��(�Ԃ�)��3�C�̎̂Č��������Ē��t�����b�����Ă���ƁA�u���̍����������ė~�����v�Ƃ�����̒j������܂��B�@�g���ɉ��߂Ēj�����K����ƁA���Q�����̂������Ȕ���������̐��X�B �u���͎����͍��r�Ƃ̎҂����A�����Ă�������������ŁA�ڂC�������Ă���̂ŁA����Ƃ������������ė~�����v�Ƃ̂��ƂŎ�l���[�����āA�����͈�ࣂ����`�ɏ悹���č��r�ƂցB�@���r�Ƃ̍����ȉa�ő傫������������́A�₪�āu���r�̑叫�v�Ƃ����{�X���ɁB�@�����m�̌��܂̒��قȂǂ����Ă��܂������A������A������ʍ����̔��̑��������r�ɓ����Ă��܂��B�@�����������A�Ȃ�Ɛ����ʂꂽ��B�@������l�̔����̒�͎��Ƃ̂��ƂŁA�������ʓ|�����邱�ƂɂȂ�܂����B �����́u���������v�Ɛl�Ԃ̐���������֍s���Ė߂�ƁA��̕l�Ă��A�V�����Ȃǂ����Ă��Ē�͑��т��܂����A�����́u�H���O���Ă邩��S������B�@���܂ɂ͏����炵�����Ђ���H�ׂ�����v�Ȃ�Ă����Ă�ƁA�Ăсu���������v�̐����B �������u�悵�B�s���Ă���v�ƌւ炵���ɍs���Ė߂��Ă��܂����A���̂��A�����Ȃ��B�@�u�ǂ�������ł����H�Z����H�v�ƒ킪�q�˂�ƁA�����́u�ڂ�Ɂw���[���������x(������������)�����Ă�����������v�B

��������l���Ƃ����ꕗ�ς��������ŁA���r�Ƃ̕`�ʂȂǂɂ͓����̑�⏎���̓��ۂ❈�����������܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�C �D��Ɓu�e�L�v |

|

|

|

���D��ɂ́u���̗���v(�u���r�̌��v)������A�u�L�̗���v(�u�e�L�v)������܂��B

���c�ɂ���o�Ă�������Ƃ����������D��̏��Ƃɕ���ɂ��܂��B�@��͂��܂����ł�����������Ŕԓ��ɂ��������܂��B�@�Ƃ��낪����ɂ́u�J�̍~�����ӂɒ��p�j���Ċ���Ă����v�u�[��ɉ�ƌ��Ɍ��Ђ����Ă����v�Ƃ����������\���B�@�ԓ������X�A����̊�s�ɋC�t���āA����̗��璆�Ɏ����������߂�ƁA�Ȃ�ƚ삵�����̖є炪�ǂ����襥��B�@�ԓ��͋����Ȃ��Ă�������ق��悤�Ƃ��܂����A����͔ԓ��̗l�q���玩���̔閧���ꂽ���Ƃ����A���������g�̏�b�����܂��B |

|

����ɂ��Ƃ���̉Ƃ͑�X�A�R�t�ŁA�e�̈��ʂ��q�ɕA�c�����Ɏ����L�̉���̌����r�߂��̂��L�b�J�P�ŔL�̐������̖����o���ĕa�݂��ɂȂ����Ƃ����܂��B�@�u���ł��S�q�ƕ�������A���ł͐T�����Ǝv���܂������A��ɂȂ�ƁA�ǂ����Ă��L��߂܂��Đ�������T���Ă��܂��܂��B�@������ǂ�ꂽ�狏�ꏊ������܂���B�@�ǂ�����͎葫���Ăł���������u���ĉ������v�Ƃ����̂ŁA�ԓ��́u�l�͏P���̂��B���z�ɁB���Ԃ͂���Ȗ��邢����ɂȂ�ƁA����ȋ��낵�����Ƃ�����Ƃͥ���L���Ԃ��Ă����ȁv�B

�����̗���͖��邢�ł����A�L�̗���́A�ǂ������k���ɂȂ�̂́A�����̏������o�ł��傤���B �@ |

|

|

�D ���V���Ɨ���u���a��v

���V�_�����琼�߂�ƒ��V���������܂����A�]�ˎ���͑����~�̏W�ϒn�ł����B�@�����~�͒��̕�s��������Ȃ����O�@���ŁA���͂����ʼn��s�����̂����łł��B

���u���a��v�ł́A���钬�l�����V���̔��łő啉�����Ď�����������Ŗ\��Ă���ƁA�Ђ��Ȃ��Ƃŕ��m�Ə����荇���ɁB ���l���u���m���|���ăJ�c�I�u�V���邩�I�v�ƚV�������̂ŁA�{�������m�ɓ��a��ɂ���܂����A���m�������̒B�l�������̂ŏ㔼�g�̓X�|���ƓV�����ɏ���āA�����g�̓g�R�g�R�ƕ����o���n���B�@���ǁA�ʂ肪�������F�l�ɏ������āA���Ƃ��Ƃ܂ŋA��B �����A�F�l���K�˂�Ə㔼�g�͔т�H���A�����g�͓����Ȃ��ƖS�[�Ƃ��Ė��߂��Ă��܂��̂ŁA�����炶�イ�𑖂����Ă��܂����B�@����ł͎d�����ł��Ȃ��Ƃڂ₭�̂ŁA�F�l�͕s���Ɏv���āA�㔼�g�ɂ͑K���̔ԑ�A�����g�ɂ����艮������ʂގd���������Ă��܂��B�@������A�F�l���K�����ɍs���ƁA�㔼�g�́u�����b�オ����B�@���������C�̓��C�œ����{�[���Ƃ��邩�牺���g�̑����ɂ����������ė~�����v�B �������艮�ɍs���Ɣԓ������ł��āu�悭�����A�ǂ������g��A��Ă��Ă��ꂽ�B�@����2�A3�̂Ȃ����H�v�B �T�Q�͗F�l���ԓ��Ɂu�Ȃɂ����������Ƃ͂Ȃ����H�v�ƕ����āu�㔼�g�ɁA����܂蒃������ނȂƂ����Ă��������B�@���ւ��߂��ĥ���v�B

�����̃T�Q�ɂ͕ʃo�[�W�����������āA������ł́u����܂菗�����茩��ȂƂ����Ă��������B�삪�O��ĥ���v�Ƃ��������̂ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�E ��V�������Ɓu�痼�����v

����V�������́A���ēV�����s������A�u�痼�����v�ɓo�ꂵ�܂��B

������������̎�U�߂���̕a�ɓ|��A��҂������ɂ́u����͋C�a�ŐS�Ɏv���Ă��邱�Ƃ��K���ΑS������v�B �ԓ����T���Ĕ�����ƁA��U�߂́u���͖������H�ׂ����v�B�@�������Ɏ��ꂽ�ԓ��ł����A�u�����ɖ����������Ă��܂����I�v�Ɛ錾�B �Ƃ��낪����8���Ŗ����͌�����܂���B�@�u�V�����s�ɂ���̂ł́H�v�Ƌ�����ꂽ�̂Ŗ≮�Ɏf���Ɓu�����H���ɓ���Ă܂����v�B�@��їE��ő��ɍs���ĎR�ς݂̖ؔ���T���܂����A���Ƃ��Ƃ������͕��s���Ă��āA�������A�Ō��1���̖��������͕��炸�Ɏc���Ă��܂����B �≮�������ł�����ƌ����̂��A�悹�Ηǂ��̂ɔԓ��͑�X�̌��h�Łu��⏤�l������́A�^�_�ŏ��i�͂��炦�܂ւ�I���l����������܂��I�v�ƌ������A�≮�����Ӓn�ɂȂ��āu�ł͐痼�I���̖������S�������Ă�������߂܂����A�P�c���Ĕ����肪�����̂Ȃ�A�甠�����������S���̒l�t���������Ă��炢�܁I ���l�����ł܂���킯�ɂ͂����܂���I�v�B �ԓ��͋h�����ēX�ɋA���đ�U�߂ɑ��k���܂����A��U�߂��u���≮�͏��l�����Ƃ��������B�悵�I�ł͐痼���������Ė������Ă��Ȃ͂�I�v�Ɣ��茾�t�ɔ������t�B�ԓ��͖ڂ𔒍����Đ痼���o���Ė���10�܂��܂����B |

|

|

|

��U�߂͖���10�܂���������ɐH�ׁA�u3�c�����������A�ԓ��H�ׁv�Ɠn���A�ԓ��́u����10�܂ɐ痼�₩��A���̖���1�܂͕S���B�@3���邩��O�S��������������I ��ƂȂ�R�ƂȂ�I�v�Ɩ���3�܂������Ē��d���܂����B

����⏤�l�̈Ӓn�����荇���Đ痼���̍��l�ƂȂ��������B�@����ɐU����ԓ��̎p�͊��m�ł����A�ǂ����ꖕ�̈��ꂳ�����������܂��B |

|

�@ |

|

|

�F ���V���{�Ɓu���V�_�v

��1��25���A�j�����V���{�ɎQ�q�ɏo�|���悤�Ƃ���ƁA���[���u���q���A��Ă����Ă���v�Ɨ��݁A�a�X�A���q�����V�_�ɘA��Ă����܂��B �Ղł͉��䂪�o�Ă��āA���q������c�q���˂���A���͋��ۂ��悤�Ƃ��܂����A���ǁA�ʁX�����˂��Ĉ��ʂ�c�q���^���܂��B�@�V���{�̎Q�q���I����ƁA���q�́u�����ė~�����v�ƍ���B�@�u����1�ԑ傫���́v�u����͓X�̊Ŕ�v�u�����Ƃ������蕨�ł���B�@�V�����A�����Ă���Ȃ���A������ɔ�э���Œ�����������I�ƌ����v�u�ςȓ���m�b����ȁI�v�ƁA���Ԃ��ԑ����^���A�V���{�ׂ̗ɗL��n�ŁA���g�������܂��B |

|

|

|

�Ƃ��낪�q������A���g���̘r�ɂ͎��M����������������g����ƁA�������薲���ɂȂ��Ă��܂��A����g�������Ă���Ƙe����Ñ����鑧�q���u���邳�����I�q���̏o�開����˂��I�v�ƈꊅ�B�@���C�ɗV�ԕ��̎p�����Ȃ��瑧�q�́u����Ȏ��Ȃ�e���ȂA��Ă����Ȃ������v�Ƃڂ₢�ăT�Q�ł��B

���ق̂ڂ̂Ƃ����e�q�̌𗬂�`��������ŁA�����ɂ悭�������܂��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G �V���V�_�ɏ���

|

|

|

|

���������B��̊�ȏ����ŁA����𒆐S�ɐF���|(�}�W�b�N�▟�ˁA���_�y�ȂǁA����ȊO�̌|)�Ȃǂ���������s���Ă��܂��B |

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

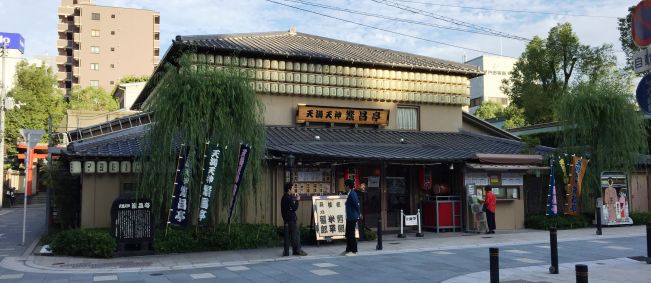

���A��͓V�_���؏��X�X���A�n���S�J�����u��X���v�ł��B

|

|

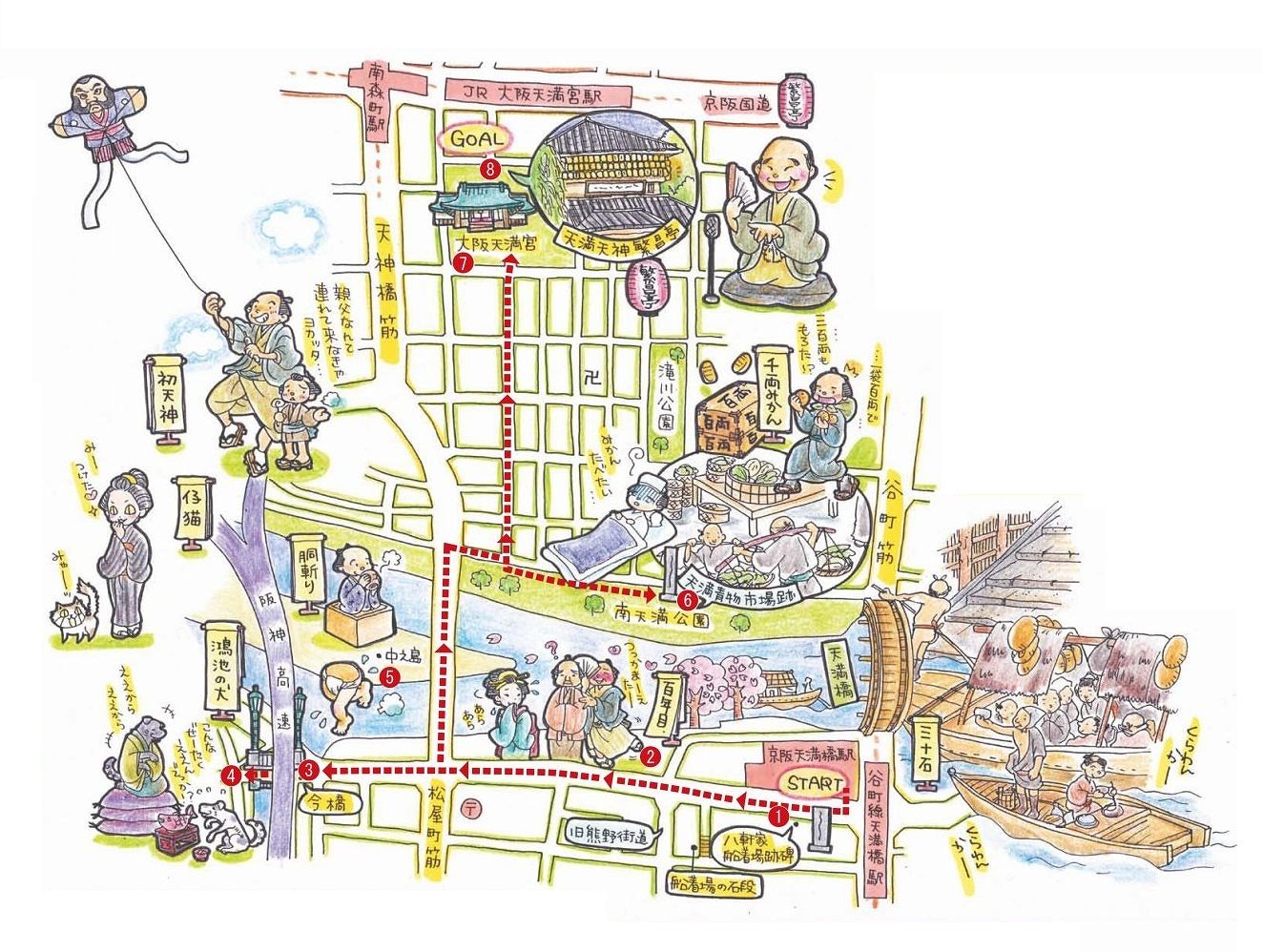

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:14,234���@����:10.0km�@�ړ��K��:16�K�@ �@ �����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|