|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.006�@���{��̊C�^���ցE�E�E���\���Y�A�N�� �`�O�H���˂̒n�������˂ā` |

|

|

���y���˂䂩��̒n�����������c��k�x�]�B�]�˂��疾���ցA�傫�Ȏ���̂��˂�̒��ŁA�ߑ㍑�Ƃ̒a���ƂƂ��Ɏ��Ɗg���ڎw���ē˂����������\���Y�B �y���ˑ�①���~���ォ��O�H�O���[�v�n�Ƃ܂ŁA���̉h��H��܂��B

|

|

|

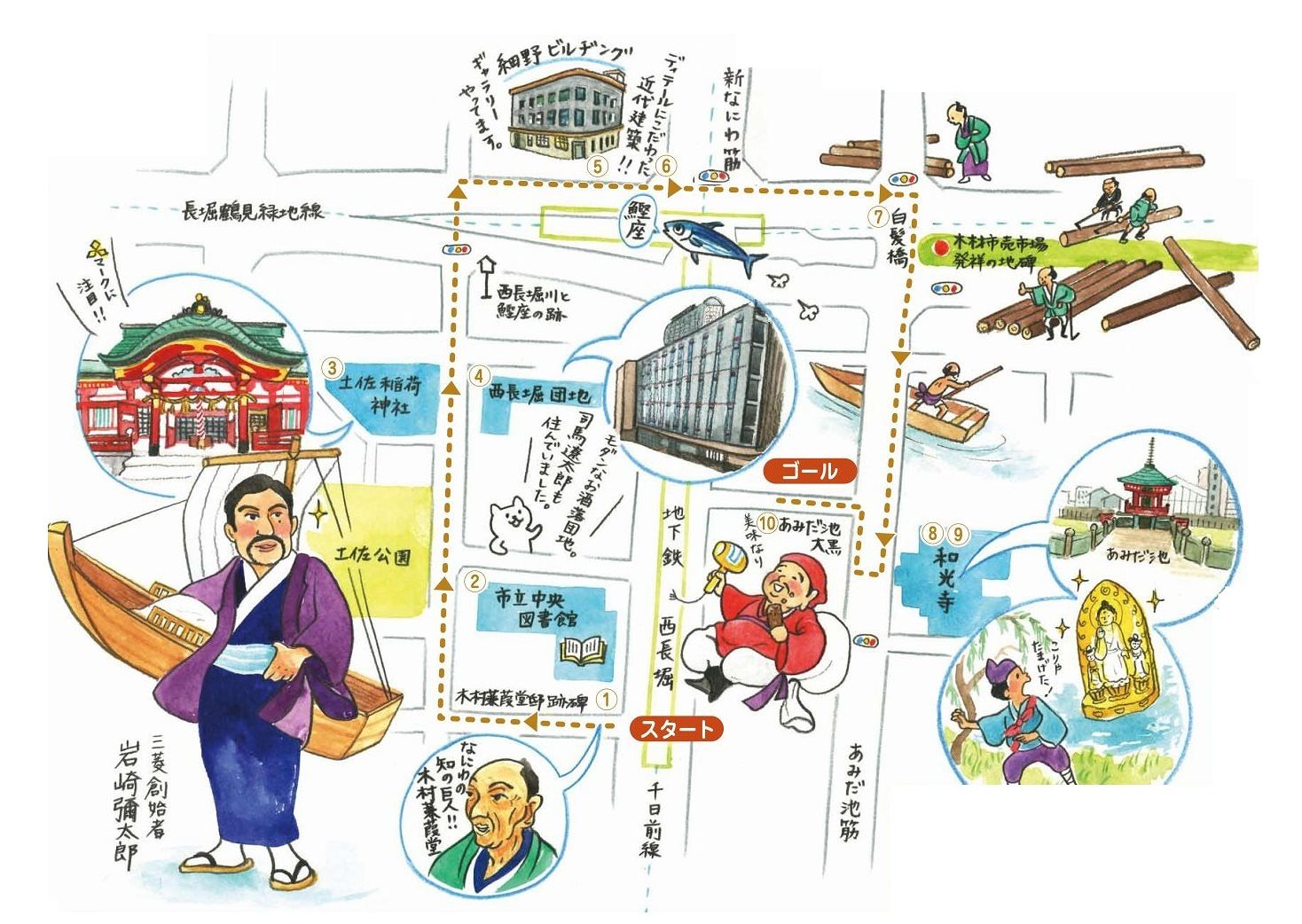

�����s�c�n���S����O���u�����x�v����X�^�[�g�ł��B

�@ |

|

|

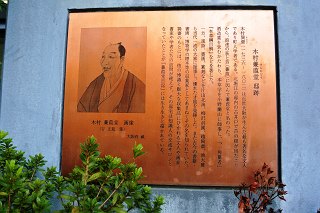

�@ �ؑ����ѓ��@�� ���ؑ����ѓ�(1736�`1802)�͕��l�A��ƁA�{���w�ҁA�����ƁA�R���N�^�[�ŁA�k�x�]�r���k�l�̑������̒��q�Ƃ��Đ��܂�A�ʏ̂͒؈䉮(��䉮)�g�q��Ƃ����܂��B���֒�Ɉ�˂��@�����Ƃ��Ɉ�(����)���o�āA��������łč��Ƃ��܂����B

���c���̍�����D�w���|�ŁA���w�A�G��A�{���w�⽍��A���Y�Ȃǖ����ɐ��ʂ����������ӂŤ���w�Ҕԕt�ɖ����ڂ�قǂł�����@��F���L����u���ѓ����L�v�ɂ͉���9���l���̗��K�҂�������Ă��܂��B ����2�N(1790)�A55�̂Ƃ��Ɏ����ᔽ�Œ��N������Ƃ���A�ɐ��ɓ]�����܂����A����͊����̉��v�ő�⏤�l�̐��͂�e�����悤�Ƃ������{�̈Ӑ}���������Ƃ������Ă��܂��B�������Q�N��ɋA�₵�A�D��������ŕ�����c�ނƉҋƂ͉h���A�ȑO�ɂ������ė����ƂȂ�܂����B

�����a�Q�N(1802)�ɖv���āA�V������̑剞�����揊�ł��B�c��ȑ����͖����ŏ�����w�⏊�ɔ[�߂��A���݂͓��t���ɂɈ����p����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�A �����}����

�����a36�N(1961)�ɑ��s��70���N�L�O���ƂƂ��ċ��E���s�������}���ق����Ă��A����8�N(1996)�Ɍ��݂̌����Ɍ��đւ����܂����B������344�����A�N��700���l�̗��َ҂�����S���L���̌����}���قł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���������ق��ĂȂ낤 ���j�I�Ȏj���Ƃ��Ă̌������i���A�錾�A�O���A���{�W�҂̕���`�B�����Ȃǁj��ۊǂ��A���J����@�ցA�{�݂ł���B���s���ꂽ�}�������W����}���فA�����������W���锎���قƂ͋�ʂ����B�E�E�E�������ł���B �@ |

|

|

�B �y����א_��

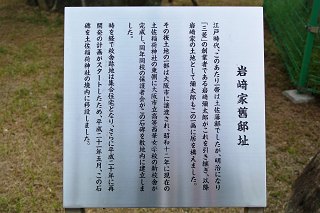

�����n�͒��x�쉈���ŁA���Ă͓y���ˑ����~������A�č��A�ޖؤ���߁A�a���A�����ȂǓy���̓��Y���������Ă��܂����B�Â����牮�~���Ɉ�Ђ͂���܂������A����2�N(1717)�ɔˎ�E�R���L�����Гa�c���܂����B

���p�˒u����̖���6�N(1873)�ɂ́A���E�y���ˎm�ŐV���{�����ƂȂ��Ă����㓡�ۓ�Y�̈����ŁA��{���n�̊C�����̌o����S�����Ă������\���Y(1835�`1885)���u�O�H����v��ݗ��B�y���˂̕��������肷������ŁA�D3�ǂ���肵�ĊC�^�Ƃ��n�߂܂����B���ꂪ�O��A�Z�F�ƕ��ԓ��{�O������̂ЂƂA�O�H�����̋N����ŁA�v����ɓy����א_�Ђ͎O�H�n�Ƃ̒n�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����̂Ƃ��\���Y�́A�y���ˎ�E�R���Ƃ̎O�c����Ɗ��Ƃ̎O�K�H��̉Ɩ�����킹�ĎЏ�(�X���[�_�C��)�����A�y����א_�Ђ̐_��̒��ɂ��X���[�_�C���������Ă��܂��B

���_�Ђɂ͊��\���Y�@��Ղ̔肪����A�_�Ђ��͂ދʊ_�Ȃǂ��O�H�n��̉�Ђ���i���Ă��܂��B�܂����n�͍]�ˎ�������̖����Ƃ��ėL���ŁA��䑴�p�́u���������߂ʎR����v�̋�肪����܂��B���̖X�͑����P�őS�Ă��܂�����(���ĂȂǂ��Ă������Ă���̂����̖��c�ł�)�A���A����A�����A���݂͕������Ă��܂��B��12�㉡�j�E�w���v�ܘY����i�������ς��������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

������܂����I �X���[�_�C�� |

|

�����\���Y�@��Ղ̔� |

|

|

���Ȃ낤�H |

���Ȃ낤�Q�H |

|

|

|

|

�C �����x�A�p�[�g(�c�n) |

|

|

|

|

|

�����a32�N(1957)�ɓ��{�Z����c�����݂��܂����B�����s�ɑ������ꂽ���C�c�n���w�A�p�[�g�ƕ��сA���{�Z����c�ɂ�鍂�w�Z��̑�ꍆ�ŁA11�K���Ẵ}�����X�c�n�ł��B

�����ɂ�������c���w�Z��̐�삯�ŁA�����̓����҂ɂ͒����l�������A��Ƃ̎i�n�ɑ��Y��쎌�Ƃ̐Εl�P�v�炪�������Ă��܂����B�i�n�ɑ��Y�͎Y�o�V���[���A�ڂ́w���n���䂭�x(1962�`1966)�������Ŏ��M���܂����B �@ |

|

|

�D �ז�r���a���O |

|

|

|

|

|

���u�ז�g�v�̉c�ƕ��Ƃ��ď��a11�N(1936)�Ɍ��z���ꂽ���̂ł��B�ז�g�͖���5�N(1872)���܂�̍ז��_�g��(���˓��C�̉Ɠ��o�g)���n�Ƃ������݉�ЂŁA�䓰�̓��H�H���A���z�`�A�����Z�[���̑����J���A�����w���̑n���Ȃǂ��肪���܂����B

�����݂̃r���I�[�i�[�͍ז�[�Y���ŁA�ꎞ�́A�V�����̂��߂Ƀr�����ĐV�����r�������Ă悤�ƍl�������Ƃ�����܂������A���߂ăr���̖��͂ɋC�Â����������l�ŁA1��1���ƂŏC�����܂����B���݂́A�I�[�i�[�̐l���Ɩ��̂��郌�g���r���ɖ������āA�w������A�[�e�B�X�g�܂ŗl�X�Ȑl���W���A�A�[�g�C�x���g�Ȃǂ��s���Ă��܂��B�܂�����y�����ƣ�̗��j�I�������ɂ��w�肳��Ă��܂��B �@ |

|

|

�E ����(������)

���������͌��a8�N(1622)�̒��x��J�킩�疾��N(1655)�܂ł̊Ԃɉː݂��ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B�E�݂Ɋ��߂����銏�������������Ƃ������̗R���ŁA�܂��y���a���Ƃ��Ă�܂����B

���]�ˎ���͊������Ƌʑ����̊ԁA�����x��̗��݈�тɓy���ˑ�①���~������A�y�����D�ɂ���Ċ��߂��n�߂Ƃ���C�Y����ޖȂǤ�y���̎Y�i����ʂɗ��g������Đ������ɂ߂܂����B

���p�˒u���̌�͊��\���Y�̏��L�n�ƂȂ�A�����ɎO�H�{�Ђ����Ă��܂����A����7�N(1874)�ɖ{�Ђ͓����Ɉڂ���đ��x�X�ƂȂ�A���̌�A���x�X������33�N(1900)�ɒ��V���Ɉړ]���Ă����܂����B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�F ������

���������Ɠ������A���a8�N(1622)���疾��N(1655)�܂ł̊Ԃɉː݂��ꂽ�����ƍl�����Ă��܂���k�l�͌��݂̐V��3���ځA��l�͌��݂̖k�x�]3���ڂɂ����褂ǂ���������͔������ł����B

�������̗R���́A�V���D�������ɒ��݂��āA�㐢�A���ꂪ�a���Ĕ������E�������ƂȂ�����(�w�ےÖ����}��听�x)��A�y���˂������̔����R����؍ނo���āA���n�ɍޖ؎s���݂����̂��R���Ƃ����(�w����j�x)�Ȃǂ�����܂��B

���]�ˎ���ɂ͈���ɒr�̘a�����ƁA���̓����ɔɏ�����16���̐������ւ̎Q�w�V�R�̐l�œ�������Ƃ����܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�G ����ɒr�E�a����

������ɒr�͌Ñォ�炠���āA�쐅���N���L��r�ŁA�p���h�̕������ɂ���Ēr�ɓ����̂Ă�ꂽ����ɔ@�����A���ÓV�c6�N(600)�ɐM�Z�̏Z�l�E�{�c�P���ɏE���đP�����܂ʼn^�ꂽ�Ƃ��������`��������܂��B

�����\11�N(1698)��x�]�삪�J�킳��x�]�V�n�̋�搮�����n�܂�Ƥ���N����쥑P��������q�P��l���}���Ĥ����ɒr�̂قƂ�ɘa���������āA�P�����{���Ɉ��u����Ă�������ɕ���{���Ƃ��Ă��J�肵�܂����B�@�����y�ю��ӂɂ͍u�߂̊�Ȥ��ڗ��̐Ȥ�y�Ƃ̌������Ȃǂ����сA2���̟��ω��A4���̕�����̐A�؎s�́A���Ɠ��₩�ł������Ƃ����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���u����ɂ��s���ƌ����܂����B�v �Ƃ����I�`�̗���A�u����ɒr�v�Ɂu�̘a�����v���łĂ��܂��B �@ |

|

|

�H �����fཌ����� ���fག͉���4�N(1747)�A��ɐ��܂�14�̎��ɘa�̑������̗{�q�ƂȂ�܂����B������w���w�сA���ŊJ�Ƃ��܂�����(�����͈��g���ɏZ�݁A��ɖx�]�Ɉړ]) �A���m��w���w�сA�����w��̓����������J��Ԃ��āw�a����b�x���܂����B |

|

|

|

���t���ɖn�`�𒍓����������Ţ�t�͏��֍�����ł��邱�Ƃ\���܂���������̐��ʂ͓����̉��B��w�E������Ă��܂����B����8�N(1811)�ɖv���܂�������悪����ꂽ���ߤ���̒n�ɋ߂��a�������Ɍ����肪���Ă��܂����B |

|

�@ |

|

|

�I ���݂��r�单

���n�ƕ���2�N(1805)�B���x��Ȃɂ͐����喼��̑����~���������Ѥ�N�v�Ă��^��ł�����ΑD���������ɒ┑���Ă��܂����B���݂��r�单�̏���E���їєV�����́A���̑D��ɂ��܂�]��Ăɖڂ����Ĥ�������̌����ɂ��邱�Ƃ��v�����܂����B

�����I�푈���ɂ́A�����V�c����n�ւ̈Ԗ�i�Ƃ��đ����鉶���َ̉q�Ƃ��Ĉ���ɒr�单�̂��������I��A3��ځE���ї������͕s���s�x�Ő��Y�ɗ���35������3�����̔[�����Ɋ��[���܂����B���̂������͕����B�̐l�C������a20�N(1945)�܂ŋ{���Ȍ�p�B�ƂȂ�܂��B |

|

|

|

�����́u���������v�̎ʐ^�͂��X��HP����̎ؗp�ł��B |

|

�@ |

|

|

|

���A����n���S�u�����x�v����ł����B

�@�@�ʔ����Ȃ������B �@�@�@�L�����ʔ����Ȃ����E�E�E �@�@�@�@�@���̊��̓{�c���Ȃ��` |

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:10,669���@����:7.3km�@�ړ��K��:11�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|