|

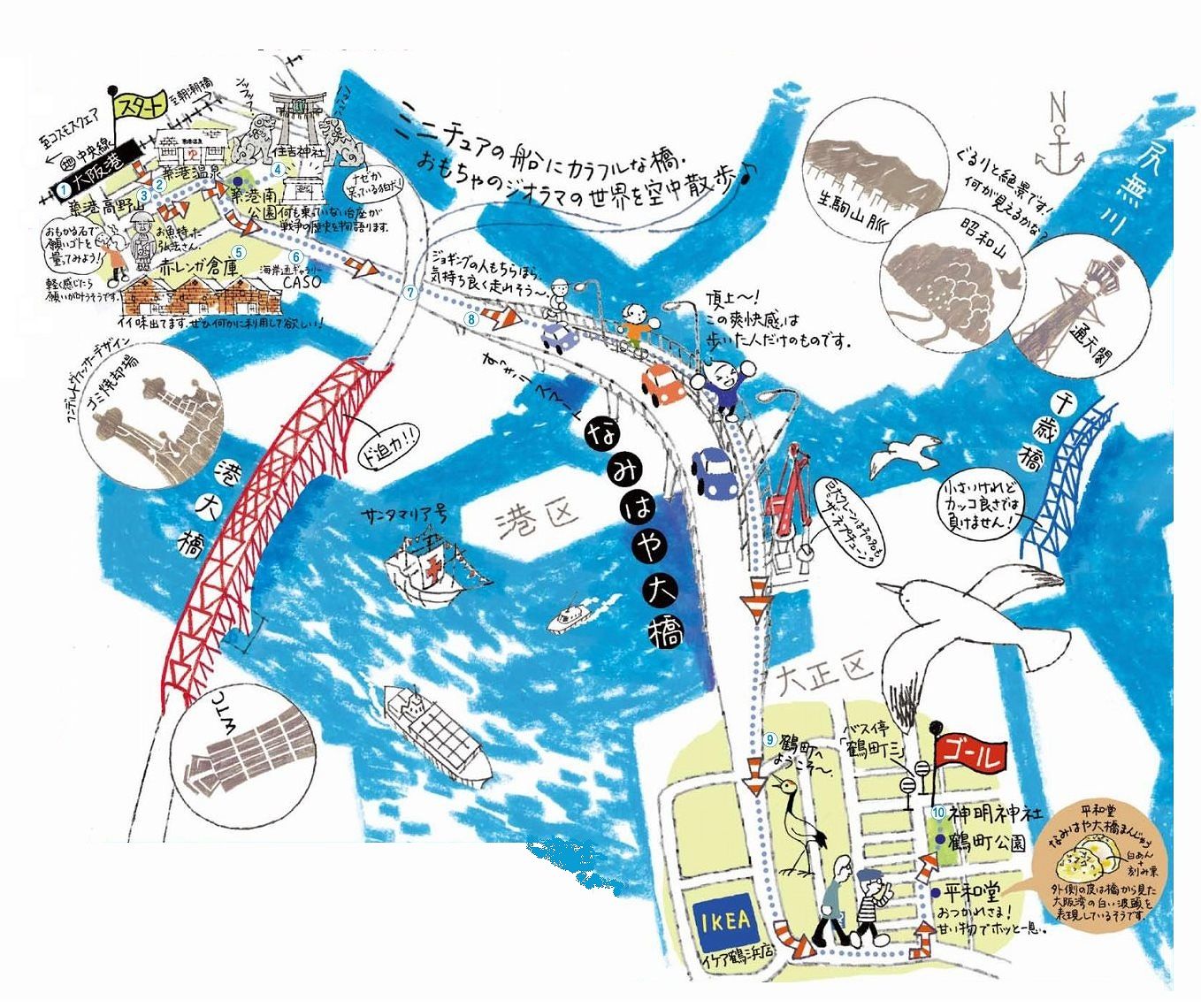

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.004�@��i�p�m���}360���I���p�U�� �`�C�ݒʂ���Ȃ݂͂�勴�܂Ł` |

|

|

�����s�`��C�ݒʂ���A�吳��ߒ��܂ł����ԁA�Ȃ݂͂�勴�B�S��1,740���[�g���́A���s���œk���œn��鋴�Ƃ��Ă͍Œ��̋K�͂��ւ�܂��B���̎��ӂɂ͒z�`����R��`�Z�g�_�ЁA�ԃ����K�q�ɁA�`�勴�ƌ��������ځB���p�݂̊J���̗��j��H��܂��I |

|

|

������I�E�H�[�L���O�}�b�v�͑��s�c�n���S�u���`�v����X�^�[�g���A�S�[�����u�ߒ��O�E�o�X���v�ƂȂ��Ă��邯�ǁA�u�ߒ��O�v���v������B �s�o�X���āA����Ă������ɂނ����Ă���̂��s�������A�ߋ��ɐ痢�����ł��炢�ڂɂ��������Ƃ��g���E�}�ɂȂ��Ă���̂ŁE�E�E���ׂ܂����I�@���`�ɖ߂��o�X��1���Ԃ�2�{�ł��B�s�ւł��B

�������ƒ��ׂ܂����I�@�S�[���߂���IKEA�ւ̒��ʃo�X���~�c����o�Ă��܂��B210�~�ōs���܂��B�n���S�������ł��B�@�Ƃ������ƂŁA�s���H�ȃo�X����X�^�[�g���āA�A��͈��S�H�Ȓn���S�ŋA���Ă��邱�Ƃɂ��܂����B �ł��̂ŁA����̓E�H�[�L���O�}�b�v�̋t���ł��B�@�l���������N�͉[�N�ŋt�ł��ł��̂ŁE�E�E�W�Ȃ��ˁB (�ȉ��A�}�b�v�ԍ����~���ɂȂ�܂��B������ƈ�a�������邯�ǁA�������炸) �@ |

|

|

���~�c��IKEA�s�o�X����ɓ������Đ�����Ƀo�X�������A������̂�5�l�������B |

|

|

|

���u�~�c�w�O�A�h�[���O����w�O�AJR�吳�w�O��IKEA�ߕl�����ԁAIKEA�̔~�c�E�吳Express�B �Г���l210�~�A�����X���ɗ��p���ꂽ���q���܂ɂ͓����̂��������ɂ����p������500�~���̃N�[�|�����v���[���g���ł��B(IKEA)�v �@ ���r���Q�����ɒ�Ԃ��A�T�l����ԁB�o�X���͗]�T�����Ղ�ł��B ��40��������IKEA�ɓ����B 210�~���x�����A500�~�N�[�|�������炢�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

���o�X���~��A�F����Ƃ͋t�̕����ɕ����͂��߂܂������E�E�E���͍͂L��ȋn�B �}�b�v�̋t���ǂ���ŏ��́u�_���_�Ёv�ɍs���ׂ����A�p�X���āu�Ȃ݂͂�勴�v�Ɍ������ׂ��������܂����B �E�E�E���[��A������I�A���S�ѓO�A�ꂠ��Ίy����(����܂�W�Ȃ�����) �Ƃ������ƂŁu�_���_�Ёv�ɍs���܂��B |

|

|

�@ |

|

|

�I �_���_�� ����z����(1571�`1617)�̎���ɋ��s�E���@�ɍՂ��܂������A����ƍN�̊O���E�������������̐w�̂����ɎQ�q�B�����ɐ폟�����߂Ē����͑����ƂȂ�A����͐_���_�Ђ̗쌱�Ȃ�ƌ��a2�N(1616)�ɘX�C��(��̓����쒬)�ɑJ���܂����B �@ �������_���ЂƏ̂���āA�����_����(���ԋ�)�A�[���_����(�k��)�ƕ��ԑ��O�_���̂ЂƂł��B���Ă͍L��ȎВn���ւ�܂���������̕ϑJ�ŋ������A�������؊g���H���̂����ɁA�ߒ��Z���̔M��ȗU�v�ɂ���āA�吳13�N(1924)�ɒߒ��ɑJ�����܂����B �@ ����Ђɂ���ĎГa�A�Ж����A�q�ɁA�Ջ�A����A�_�Ђ̋L�^����Ď����܂������A���a52�N(1977)�ɖ{�Гa���Č����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@ |

�@ |

|

�H �ߒ� ������30�N(1897)����n�܂������s�̒z�`�v��̖��ߗ��Ăő�������A�吳8�N(1919)3���ɒߒ��Ƃ��Ēa�����܂����B�����͐����V�c����̓�g�{�߂��̌��i��c�ӕ����C���r�u������� ���ӂɑ��� ����(�S�߂Ƃ�)�� �Ȃ�Ԑ��� �{���Ƃǂ�Ɂv(���t�W)���R���ł��B |

|

|

�@ |

�@ |

|

�G �Ȃ݂͂�勴

�����s�̍`��C�ݒʂƑ吳��ߒ��Ƃ����ԐK����ɉ˂���S��1,740���[�g���̗L�����ŁA�ʍs�����͕��ʎ�����100�~�A�����@�t���]��10�~�A�k���A���]�Ԃ͖����ł��B(�C��:���s���H���Ђ��K����V���L�����H�Ƃ���1995�N2�����p�J�n���Ǘ����Ă��܂������A2014�N4��1���ɑ��s���H���Ђ̉��U�ɔ��������J������܂���)�B �@ ���K����͌����̗��݂����Ԃ��Ƃɂ��A�`�p�n��̓��H�Ԃ̐����ƍЊQ���̔��E�~���H�̖�ڂ��ʂ����ړI�Ōv�悳��܂����B �@ �������`��`�������勴�ŁA�������̐��ʂ���̍�����45���[�g�������āA������ʂ��^�D�̍q�H���m�ۂ����v�ƂȂ��Ă��܂��B���H�͏��a52�N(1977)12���Ŋ����͕���7�N(1995)2���B�H���217���~�ł��B �@ �����h�[���A���a�R�A�ʓV�t�AWTC�R�X���^���[�A�V�ێR��ϗ��ԂȂǁA���̃����h�}�[�N����]�ł��āA��i�����������Ƃł���]������܂��B |

|

|

���������吳�摤�̓�����ł��B

|

�@

|

|

|

|

|

|

�����̏�ɏo�܂����B�@ 1. ���z�������A�����ł��B ���z��6.9���B�_�C�n�c�H�Ƃ�CM(�_�C�n�c �^���g �J�X�^���@�x�^���ݍ�)�Řb��ɂȂ����u�]���勴�v(���挧�`������)�̃X�y�b�N���鋴�Ȃ̂ł��B ���x�^���ݍ�y�]���勴�z �S��:1,446m�A����:44.7m�A�Γx:6.1�� ���Ȃ݂͂�勴 �S��:1,740m�A����:45.0m�A�Γx:6.9��

2. �����������L���ł��B ����ȂɍL�����Ȃ��Ă��悩�����̂ɁE�E�E�Ǝv���܂������A���R�͌�ł킩��܂����B ���������v���Ă������Ⴍ�A���Ɋ��Ɖ����������茩���܂��B�S���I�ɂ́u�[��������������Ȃ��I�v�Ǝv���Ă��܂��̂ł��B�@�����Ƃ��낪���Ȑl�ɂ͕|�����ł��B |

|

���U��Ԃ��IKEA�������܂��B

|

�������̊O������p�`���B�E�E�E�|���I

|

|

������N���[���A���O�́u�l�v�`���[���v���Č����܂��B

|

����_�����́u�`�勴�v�������܂��B

|

|

������A���̋��������t�ł��B�@�����Ƀn���J�X�������܂��B

|

|

|

�����̂����肪���̒���ł��B

|

���Γx:6.9���̕W��

|

|

���V�ێR�勴 �Ɗϗ��Ԃ������܂��B

|

���U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����Ԃ�����Ă��܂����B

|

|

���O�\�Ԗx�쐅��

|

������Ƃ������I�A���̖���

|

|

���o��(����?)�������Ă��܂����B

|

���������`�摤�̓�����ł��B

|

|

�@ |

�@ |

|

�F �`�勴

�����s�`��(���`�E�V�ێR�n��)�ƏZ�V�]��(����`�E��F)�Ƃ����ԑS��980���[�g���̃g���X���ł��B �����a��510���[�g���͓��{�Œ��ŁA���E�ł���3�ʂ̒������ւ�܂��B �㉺2�w�̃_�u���f�b�L�ɂȂ��Ă���A��i��16�����`���A���i��5���p�ݐ��ł��B ������4���g�����̑�^�R���e�i�D�ł��q�s�ł���悤�ɁA�C�ʂ��猅���܂�50���[�g���ȏ�̍������m�ۂ��Ă��܂��B

�����a49�N(1974)���݂ŁA�y�؊w��c���܂���܂��Ă��܂��B �܂�1995�N�̕��Ɍ��암�n�k�̉e���őϐk�A�����u�ɑ��������������̂őϐk�⋭�H�������{�B�ŐV�Z�p����g���ăR�X�g�팸�ɂ��������A2007�N��2�x�ڂ̓y�؊w��c���܂���܂��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

|

�E �C�ݒʃM�������[�ECASO �����ԍő�K�͂̌�����p�̂��߂̃����^���X�y�[�X�ŁACASO�Ƃ́uContemporary ArtSpace Osaka�v�̓���������Ƃ����l�[�~���O�ł��B ���Ƃ͒z30�N�̏Z�F�q�ɂ������̂�2000�N9���ɉ����������̂ŁA�����O�̌�����p��Ƃ̓W�������w�A�s���A��Ǝ�Â̊��W�Ȃǂŗ��p����Ă��܂��B

|

|

|

��CASO�̉��ɂ͍L�ꂪ����A���`�������܂��B

|

�����勴�������܂��B

|

|

�@ |

�@ |

|

�D �ԃ����K�q��

���z�`�����ۍ`�Ƃ��Đ��������ƁA�吳12 �N(1923)�ɏZ�F�q�ɂɂ���ĕ������_�Ƃ��ďv�H���܂����B���a3�N(1928)�ɂ͓S�����J�ʂ��A�ݕ���Ԃ̔����w�ƂȂ�A�����O�̍`�����ԉq�D�̉ݕ��ςݍ~�낵���s���Ă��܂����B

�����������A���a40�N(1965)�ȍ~�ɂȂ�ƁA�ݕ��^���̓R���e�i(�ݕ���[�߂��ړ����q��)���嗬�ƂȂ�A�ԃ����K�q�ɂ͕K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ�A����11�N(1999)�ɑq�ɂƂ��Ă̖������I���A���݂͑��s���Ǘ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����݂̓N���V�b�N�J�[�̔����ق�AGLION STEAK HOUSE(�n���C�̃��C�L�L�ŗL���ȃX�e�[�L���X�g�����E�E�E�炵��)���J�X���Ă��邻���ł��B

|

|

|

�C �`�Z�g�_��

���Z�g��Ђ̋��O���ЂŁA�V��13�N(1842)�ɑ��`�ɏo���肷��D�̍q�C���S��A���J���S���F���čՂ��܂����B�����͓V�ێR��Ɍ��Ă��Ă��܂������A�吳6�N(1917)�A���ݒn�Ɉړ]���܂����B

���Гa�͐�ЂŏĎ����A���ɍČ����ꂽ���̂ł��B�����ɂ́u�����v�u�����v�u����v�u���ځv�u�k�g�v���g��Ƃ������Γ��Q������܂����A����͉i��l(���s����)�̏Z�g�_�Ђ����ɍ��J��������ɂ��܂��B�܂����I�푈�̌R�̖͂C�e2������[����A�ׂ̒z�`������ɂ͓��I�푈�L�O�Ƃ��č��ꂽ�R�n�̓���������܂������A�����m�푈���ɋ����ދ��o�ɂ���ēP������āA���݂͑���������c���Ă��܂��B�@ |

|

|

|

|

|

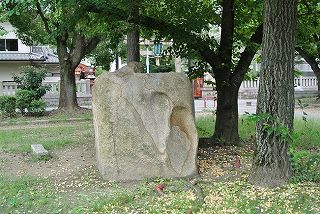

�����ꂪ���̗L���ȁu�Ȃ������Ă��鍝���v

|

�@

|

|

���R�n�̓����E�E�E�̑��(���Ǝv��)

�@ |

���E�E�E�̑��???

�@ |

|

�B �߉މ@(�z�`����R) �������ɂ́u����R�^���@ ���ʊi�{�R �z�`����R �߉މ@�v�Ƃ����܂��B���čO�@��t����g��(���̍`)���瓂�ɗ��w���āA�䂪���ɐ^��������`�����̂��������邽�߁A����43�N(1910)�ɍO�쎛(�V�q�V�c4�N�E665�N�n���B���{��͓��S�͓쒬�O��)�����u�߉މ@�v�̎�����z�`�Ɉڂ����̂����@�̉��N�ł��B ������7,800�̑剾���ŁA�u���̎l�V�����A���̒z�`����R�v�ƌĂ��قǎQ�w�҂��W���A����21���̉����ɂ��ΑK�Ă�3�Β��A�����130�X�]��o�đ傢�ɓ����܂����B���������a20�N6��1���A�����P�ɂďĎ��B���a27�N(1952)�ɓV�ێR�^�͍���x�g���̂��߁A�ȑO��15����1�̋K�͂ɏk������Č��ݒn�Ɉړ]���܂����B

�������̈��s�������͑��l�s�����(���͂����s�����̖������A�������̖k�R�s�����A���������@�̑吹�s������)�Ƃ��ēĂ��M��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

|

�A �z�`���� �����a27�N(1952)�J�ƁB���U�C�N�^�C���Ȃǂ��\���A���a�̃��g�����[�h�����ӂ�Ă��镗�C���ł��B�z�`�̂܂��Â���A�܂��������Ƃ��āA�n��̕��ƈꏏ�ɂȂ��āA����̉����𗘗p���Ẳ��y���C�u�E�R���T�[�g��A�����ȁA�ʐ^�W�Ȃǂ����{���Ă��܂��B�@ |

|

|

�@ |

�@ |

|

�@ ���`�w�E���`

�����a36�N(1961)�A���s�c�n���S4����(���݂̒�����)�̉w�Ƃ��ĊJ�ƁB ���ۖf�Ս`�Ƃ��Ă̑��`�̗��j�͌c��4�N(1868)�̑��J�`����n�܂�܂��B �����͈�������ɊO���l�����n�Ȃǂ����܂������A������̐��͔��ɐA�O���D�͐_�ˍ`�𗘗p�������ߑ��`�͂����ɔp��܂����B�����Ŗ���6�N(1873)�ɃI�����_�l�Z�t�G�b�Z���ƃf�E���[�P������J��ƒz�`�v������Ă܂��������s���ŏ����B�Ƃ��낪����18 �N(1885)�ɗ����^�����N����Ɨ���J��ƒz�`���݂̗v�]�����܂�A����30�N(1897)�A���ɒz�`�H�����J�n����܂����B

�������̎s�\�Z��30�{�Ƃ�������v���W�F�N�g�Ŗ���36�N(1903)�ɂ͑�V���Ɖԉ�������z�`�ւ̎s�d(���c�d�C�S���ł͓��{��)���J�ʂ��܂����A�Ȃ��Ȃ��D���p�͐L�т��A������ōH�����f�ɁB�������z�`�Ȃ��肹�Α��o�ς͕��サ�Ȃ��ƁA�ݍ�̊�Ƃ��������͂��čH�����p���A���a4�N(1929)�Ɋ��������܂����B |

|

|

|

|

|

������̓K�C�h�}�b�v�ɍڂ��Ă���|�C���g��S�Ď��邽�߂ɕ��s�����������Ȃ��Ă��܂��܂����B�܂��A���̌��z�����葫�ւ̕��ׂ����߂̃R�[�X�������Ǝv���܂��B

���ł��A���i�ł͕������Ƃ̂Ȃ����̏ォ��̌i�ς͑f���炵�����̂ł����B�܂��A���������C��̒��ŊC���Ńq�������A���̉������ăq���������Ȃ���y���������Ă��܂����B (�����̌����ۑ�F�K�C�h�}�b�v�ʂ�ɕ����ĒB���������ɒu�����A�K�C�h�}�b�v���Q�l�Ɏ��R�C�܂܂ɕ������E�E�E���ꂪ��肾�B) |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:14,868���@����:10.3km�@�ړ��K��:18�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|