|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.003�@�������̑c�E�đ�F���A���ʂ�I �`�����d�����^�����琶�܂ꂽ�������` |

|

|

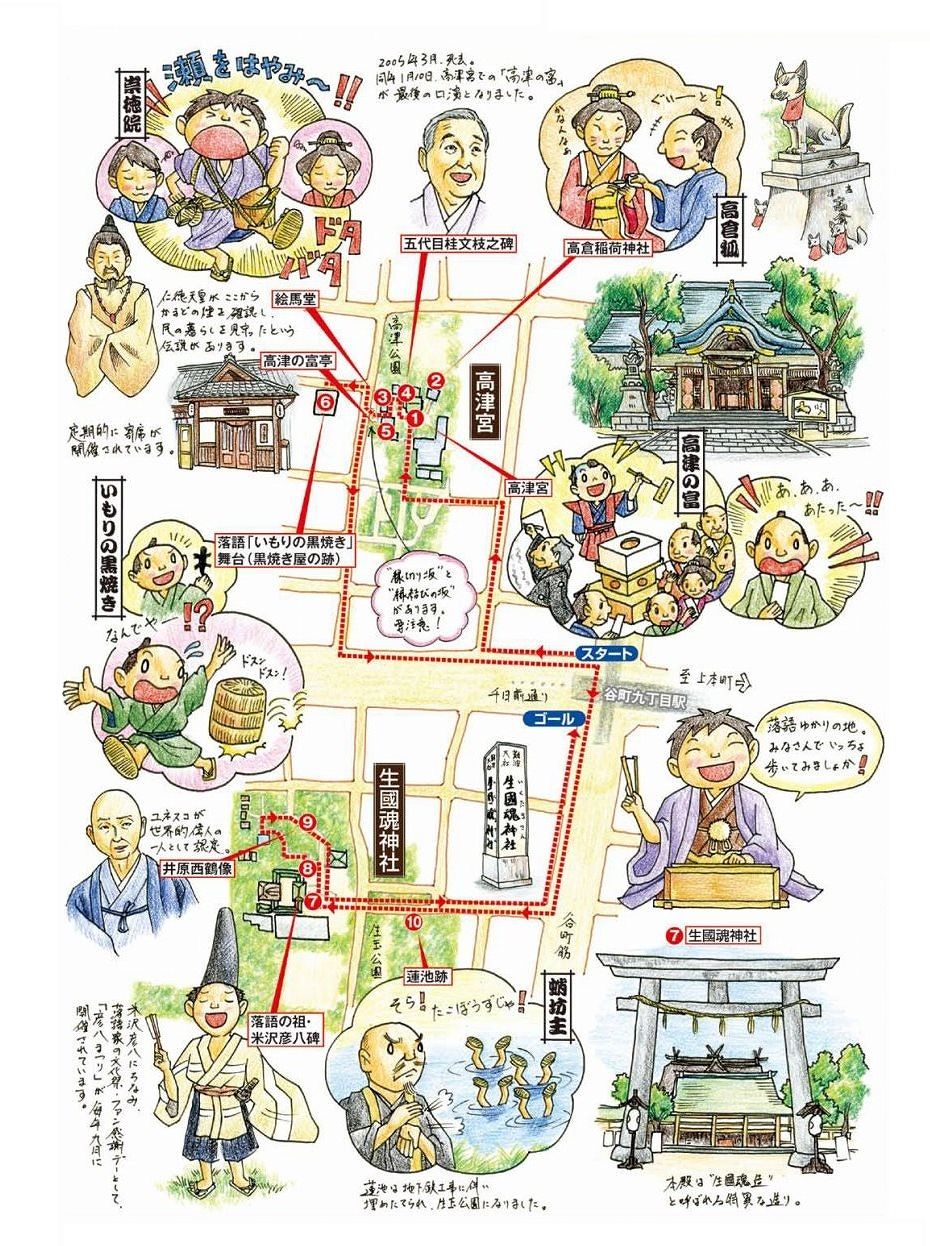

������܂ł́u���ÊE�G�v��u���V�����߂���v�͋L���ɂ��Ă����j���̂悤�����A�������������Ă��Ă��ʔ����Ȃ������B���[��E�E�E���������̊�悪�܂��������̂��A����Ƃ��K�C�h�}�b�v�̑I���Ɏ��s���Ă���̂��E�E�E�Ǝv���Ȃ�����}�b�v�����Ă���ƁA�u�`�������v���������B�ȑO����u�����@�v��u���Â̕x�v�Ȃǂ̗���ɏo�Ă���u���Â���v�Ƃ͂ǂ�ȏ��Ȃ̂��Ƌ������������B �������A���ꂾ�I�@�Ƃ������ƂŁA����͒J���㒚�ڂ��E�H�[�L���O�B

���������_�Ђł͏������̑c�E�đ�F�����u�����d�����^���v�Ŕ����͂̏����Ƃ�A���Ë{�ł́u���q�ρv��u������̍��Ă��v��x�������ނɂ���������ꂪ����ƍ���܂����B�������̕��������āA���������Ƃ����]�ˎ���̑�⏎���̎p����������Ă��������I�B |

|

|

�����s�c�n���S�J�����u�J���㒚�ځv�ō~��ăE�H�[�L���O�J�n�ł��B

�@�@ |

|

|

�@ ���Ë{(�����݂̂�) ������u���Â̕x�v�ɓo�ꂵ�܂��B�Г`�ɂ��Β��8�N(866)�ɐ��a�V�c�̒����œ�g���Ë{�̈�Ղ��T������A���̒n���J��ꂽ���Ƃ��n�܂�ł��B ���̌�A�G�g�̑��z��ɂ���Č��ݒn�ɑJ�����܂����B��g���Ë{�ɑJ�s�����m���V�c����Ր_�Ƃ��Ă��܂��B

���u���Â̕x�v���炷�� ���̓���炵�̎�l�����u����̍����v�ƉR�����ė��قō��V���Ďx�����������ɏ����悤�ƈ��I�݂��l���܂��B�h�̎�l���x�����߂Ɂu2�����̎���ɗ����v�u�������]���č���̂ő��ɂǂ�ǂ点�����痼����86�����������Ă��Ȃ������v�u�Е��͐痼�����v�ȂǂƑ�R�����ƁA��l�́u����Ȃ�^�����Ɂv�ƍ��Ë{�̕x�D�킹�܂��B��l���͋��������ꕪ����x�����āA�����Ţ���������甼�����I��ƖB�������Ë{�ŕx�D�̒��I���n�܂�ƁA�Ȃ�Ǝ�l���̕x�D�����(1000��)�ɁI��l���͏h�ɖ߂��ĕz�c�����Ԃ��ĐQ�Ă��܂��܂��B�₪�Ď�l�����I��m���ċh���V�B�h�A���āu������500�����������I�v�ƍQ�Ăĉ��ʂ𗚂����܂ܖ����ցB��l���́u�l�̐Q�Ԃɉ��ʂ��͂��ė���Ƃ́I�v�Ɠ{��܂����A��l���u�\����Ȃ��I�Ƃ肠�������I�����j���Ɏ����v�ƕz�c���߂���ƁA��l���͑����𗚂��Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@ |

|

|

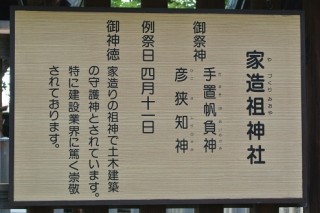

�A ���q��א_�� ���������q����ɓo�ꂵ�܂��B���Ë{�{�a�̌������E��ɒ������Ă��āA�����ɐ���|�\��B�̐_�Ƃ��ėL���ł��B���q��ׂ̋߂��ɓ������X������A��ɢ�����E���⣂Ƃ������X���o���܂����B�Q�q�҂������s���̈�ׂ̕M���������Ɓw���{�S�u�x�ɏ�����Ă��܂��B

������q�ϣ���炷�� ��l���E����z���܂�ŐQ�Ă���ςɋC�����A�F�B���ȑO�A�ς��x���ꂽ�̂ŋw�������l���܂��B�Q�Ă���ς𢂿����ƈ�����A�N���Ȃ͂ꣂƗh��N�����ƁA�s�ӂ����ꂽ�ς͐����̖ڂ̑O�ŏ����ɉ����܂��B�������x���ꂽ�ӂ�����Čς������ցB�����ǂ�ǂ���܂��āA���̂����ς͓X�̒��Ő����Ԃ�܂��B�����͓X�̎҂Ɂu����͘A��ɗa�����v�ƉR�����ē��S�B�ς��x���ꂽ���ɋC�Â��A���̂���āA�����炪�瓦���܂����B�����́u�ς��x���Ă�����v�Ɠ��ӋC�ł������A�u���q����̔������邼�v�Ɨ@�����Ǝ���ɔ��Ȃ���悤�ɁB�����A�ςɎӂ�ɍ��q��ׂɍs���ė��̌ό���T���Ă���Ǝq�ς��o�Ă��܂����B�����͂��l�тƂ����\����n���ċA��܂��B���̌�A��ς��A���Ă���Ǝq�ς��u�ӂ܂����\����u���ċA������v�ƕB��ς͢�����\���͐H�ׂ��炠����B�n�̕����������

|

|

|

�@ |

�@ |

|

�B �G�n�� ���m���V�c�͓�g���Ë{�Ŗ��̕�炵�Ԃ�߂āu�������ɂ̂ڂ�Č���Ή��肽���̂��܂ǂ͂ɂ��킢�ɂ���v�Ɖ̂����Ƃ����`��������܂����A���̗l�q��`�����G�������Ă��܂��B����u�����@�v�̕���ł��B

���u�����@�v���炷�� ��U�߂��a�ɉ点���Ă��܂��A��҂ɐf�Ă��炤�Ƣ����͉����v���߂Ă���C�a�ŁA�v����������Ύ��飂Ƃ����f�f�B�e���S�z���āu�����v���߂Ă���̂��H�v�ƕ����܂�����U�߂́u�F�ܘY�ɘb���v�ƌ����̂ŌF�ܘY���Ă�܂��B��U�߂́u���͍��Â���̊G�n���Ō����������Y����Ȃ��B���O���f��������Ȃ��������������Ɏc�����̂�����v�ƌF�ܘY�ɓn���܂��B����͐����@�̗��̢�����͂�� ��ɂ������ ���� ���Ă����� �����Ƃ��v����ł����B��U�߂́u������������؋��������ő����̂T���؉Ƃ���邼�v�Ƃ����̂ŌF�ܘY�͐Q�H�Y��Ģ�����͂�݁`��Ƒ吺���o���đ�⒆�𑖂�܂��܂��B�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��̂Œ��߂������Ƃ��ɏ����̋q����u�C�a�ɜ�������삳����v�ƕ����āA�F�ܘY�́u���̂��삳���I�����ʼn�������e�̋w�I�v�Ƒ勻�����ċq�Ɲ��ݍ����ɁB�e�݂ŏ����̋�������ď����̎�l���u�����ꂽ���ȁI�v�Ɛӂ߂�ƁA�F�ܘY�͢�S�z���ȁI�����@�̉��̋傶�ᣁu���̋�H�v�����Ă����ɔ����Ƃ��v��� |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����ς��ŐQ�t�����Ƃ�����U�߂��A���삳��Ƀq�g���{�������Ƃ����̂����Ð_�Ђ̊G�n���O�̂������B�]�ˎ���ɂ͋�������W�H���܂ŃX���[���ƌ��n������̓W�]�ŁA���Q��̌�̒��X�͓�����Ă����̂ł��傤�ˁB �@ |

|

|

�C 5��ڌj���}�V�� ��6��ڏΕ������߁A3��ڌj�Ē��A3��ڌj�t�c���ƂƂ��Ɂu�������̎l�V���v�Ə̂��ꂽ5��ڌj���}�̐��U�Ō�̌����́A����17�N(2005)1��10���̍��Ë{�ł́u���Â̕x�v�ł����B�����ŗ��N��3��ڌj�t�c���̊��|�œ��肪��������܂����B

�@ |

|

|

�D ���Â̕x�� �������̎Q�W�a�́u���Â̕x���v�Ɩ��Â����Ă���A����̊�Ȃ╶�y�Ȃǂ��s���Ă��܂��B���Â̕x���ł̊�Ȃɂܑ͌�ڌj���}��傪��������Ă���A���}�Ō�̌����u���Â̕x�v��������ꂽ�̂��u���Â̕x���v�ŊJ���ꂽ�u��������ȁv�ł����B �܂��A�����ł͍��ł�����I�Ɋ�Ȃ��J�Â���Ă��܂��B

�@ |

|

|

�E ���Â̍��Ă����� �����Ë{�̊G�n�����̐Βi�~��Ă����̊�����5�Ԓ��ɊŔ��f���Ă��܂����B 400�N�������V�܂ł������A12��ڂ̓��傪�Ȃ��Ȃ�����A�p�������Ȃ��p�Ƃ��Ă��܂��܂����B����u������̍��Ă��v�̕���Ƃ��ėL���ł��B

���������̍��Ă�����炷�� �r���q���u�ĉ��̖��ɍ��ꂽ�����Ƃ��Ȃ�Ȃ����H�v�Ɗ�Z�ɑ��k����ƁA��Z�́u���Ë{�߂��̍��Ă����̂�����̍��Ă����ǂ����v�ƑE�߂܂��B�u������̂�����������������ĕʁX�̂ڂɓ���ď����Ă��ɂ������̂ŁA�I�X�̕��������̑̂ɂ��āA����̏����Ƀ��X�̕���U��|����A����ɏ��������Y���Ă���v�Ǝg�������������A�r���q�͊�їE��ō��Ë{�̍��Ă����ł�����̍��Ă����܂��B�����A���ꂽ�ĉ��̖��ɂ����Ă�낤�Ɗ�݂܂����A�Ȃ��Ȃ������o�Ă��܂���B�悤�₭�����o�Ă����̂ŕ��������܂����A�����҂�[�Ɛ����ĕĕU�ɁB����ƕĕU���S�g�S�g�Ɠ����o���Đr���q�ɋ߂Â��Ă��܂����B�r���q�͋h���V���ē����܂����A�ƂɋA���Č˒��肵�Ă��ĕU���˂�j���Ēǂ������Ă��܂��B�������r���q�B�ǂ��ĕU�B���̗l�q�������r�Z�͢�������Ă�˂�ȁH��Ɩ₤�ƁA�r���q�́u�ꂵ���I��u��������Ȃɋꂵ���˂�H��u�ѕĂɒǂ��Ă܂��I�v

�� �Ƃ������ƂŁA�s���Ă݂܂������A�Ռ`������܂���ł����B�@�����̃r���ׂ̗��炢�̈ʒu�Ȃ��ǂȂ��E�E�E �@�u������̍��Ă����Ձv�̊Ŕ��炢�������炢���̂ɂ˂��` �@ |

|

|

������O�ʂ��n��A�������_�ЂɌ������܂��B

�@ |

|

|

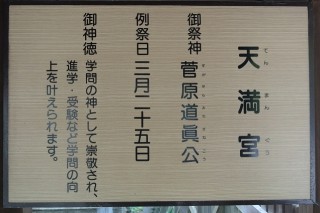

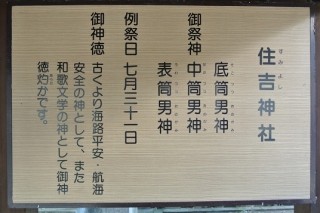

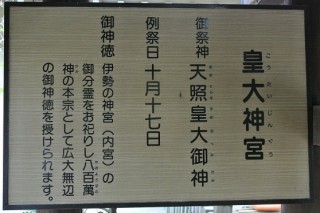

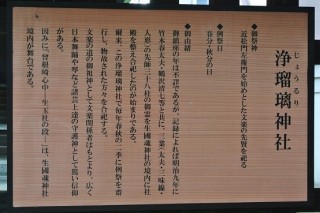

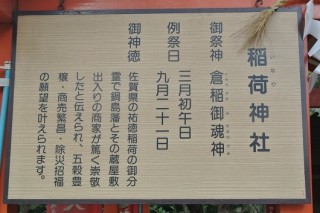

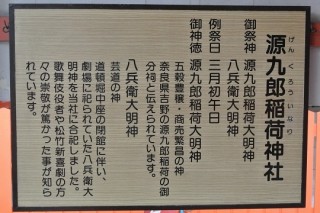

�F �������_�� ���Г`�ɂ��ΐ_���V�c�������œ�g�Âɒ����������ɐ�����_�E������_���J�����̂��n�n�Ɠ`�����Ă��܂��B�L�b�G�g�����z��̂����Ɍ��ݒn�ɑJ����܂����B

|

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

|

�G �đ�F���� ���������̑c�E�đ�F���͐������_�Ђ̋����Łu�����d�����^���v�̋��s���Â��܂����B�F���̗l�q��`�����}�G�ɂ��ƁA���G�X�q�A�单���ЁA�҂݊}�A���ے��q�Ȃǂ��`����Ă���A��������g���Č��Ƃ�喼�̗����U�镑����ʔ��������������܂����B�]�˂⋞�s�ł͏o���Ȃ��A���l�̂܂��E���炵�������͂̏��ł������悤�ł��B����͏�����ꋦ�����2�N(1990)�Ɍ������܂����B���N9���ɂ͏������t�@���ւ̊��Ӄf�[�Ƃ��ď������Ƃ��l�X�ȍÂ����J��L����u�F���܂�v�����{����Ă��܂��B

�@ |

|

|

�H �䌴���ߑ� ���������q�ŗL���Ȉ䌴���߂́A���ŗ��s�����k�єh�̔o�l�Ƃ��Ă����܂����B����5�N(1677)�ɂ͐������_�Ђɂ������{�o���ŁA�吨�̌����l��O�Ɉꒋ��(24����)�s���s�x�ŁA�Ƌ�1600����r�ށu��o�~�v���s���A����8�N�ɂ͐��ʎЕʓ���V�ɂĈꒋ��ŁA�Ƌ�4000����r��ŁA���Ԃ̐l�X���������܂����B���ߑ��͂��̂Ƃ��̗l�q��z�����Đ��삳�ꂽ���̂ł��B

�@ |

|

|

������̃E�H�[�L���O�K�C�h�ɂ͋L�ڂ���Ă��܂��A�������_�Ђɂ͊e��H�̂��Ђ��݂��Ă���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

|

�I �@�r�� ������u���V���v�̕���ł��B���݂͖��ߗ��Ă��A���ʌ����ɂȂ��Ă��܂��B�ߏ��卶�q��w�]����S���x�ɂ���l���E�����q���A�F�l�̋㕽����Ɉ͂܂�Ę@�r�܂Œǂ��ē��܂ꂽ��@���ꂽ�肵�Ă����ʂ�����܂��B

������V�壂��炷�� �@�r�̒����łS�l�̖V�傪�u���i�������v�ƒ���ɗ��݂܂����B�H�I���ƖV�傽���͢���Ɏ|���������o�`�͉����H��ƒ���ɐu�˂܂��B����͐����ɢ���ł���Ɠ�����ƁA�V�傽���́u��X�͏C�s���ł���̂Ɋ���H�ׂ�����Ƃ͉������I�v�Ƒ������Ģ��������R�ɂ͖߂�Ȃ��B�����ŗ{���Ă��炤��Ƌ������܂��B ���傪����ʂĂĂ���ƁA���̗l�q���݂Ă�����l�̑m�������قɓ����Ģ�ڂɂ������̕s������ĐS�ɂ������̕s��������B���ɂ������̕s���H�ׂĐS�ɕs���H�ׂ��B���S���łł���Ί��̏o�`�ɖڂ����炽�Ă�ȣ�ƈꊅ�B�S�l�͌��X�ɔ��_���܂����b�����Ă���ƁA�ǂ����������B���̓j�Z���m�V��Ƃ�܂����B �m���͢���̃^�R�V��߁I��Ɣl��ƁA4�l�͢�^�R�V�傾�ƁI�H��Ɠ{���Ĉ�Ăɒ��т�����܂��B�Ƃ��낪�m���͎��X��4�l��@�r�ɓ������݂܂����B�@�r�ɋt���܂ɓ˂��h������8�{�̑����������ʂ���o�Ă���l�q�����āA����ꂼ�܂������^�R�V�� |

|

|

|

|

|

���@�r�͒n���S�H���ɔ����A���ߗ��Ă��āu���ʌ����v�ɂȂ��Ă��܂����A�������ɒr�̐Ղ���i�Ⴍ�Ȃ��Ă���A�����ɒr���������Ȃ��`�Ƒz���ł��܂��B �@ |

|

|

������͕��s�������Z���A�y����ł����B�@������y����Ȃ̂�I�ڂ��Ǝv���Ă��܂��B�i����ڂɁu���N�̂��߂̃E�H�[�L���O���I�v�Ɛ錾���Ă����Ȃ���A������|���ς���Ă��Ă邼�I�j |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:12,185���@����:7.9km�@�ړ��K��:19�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|