|

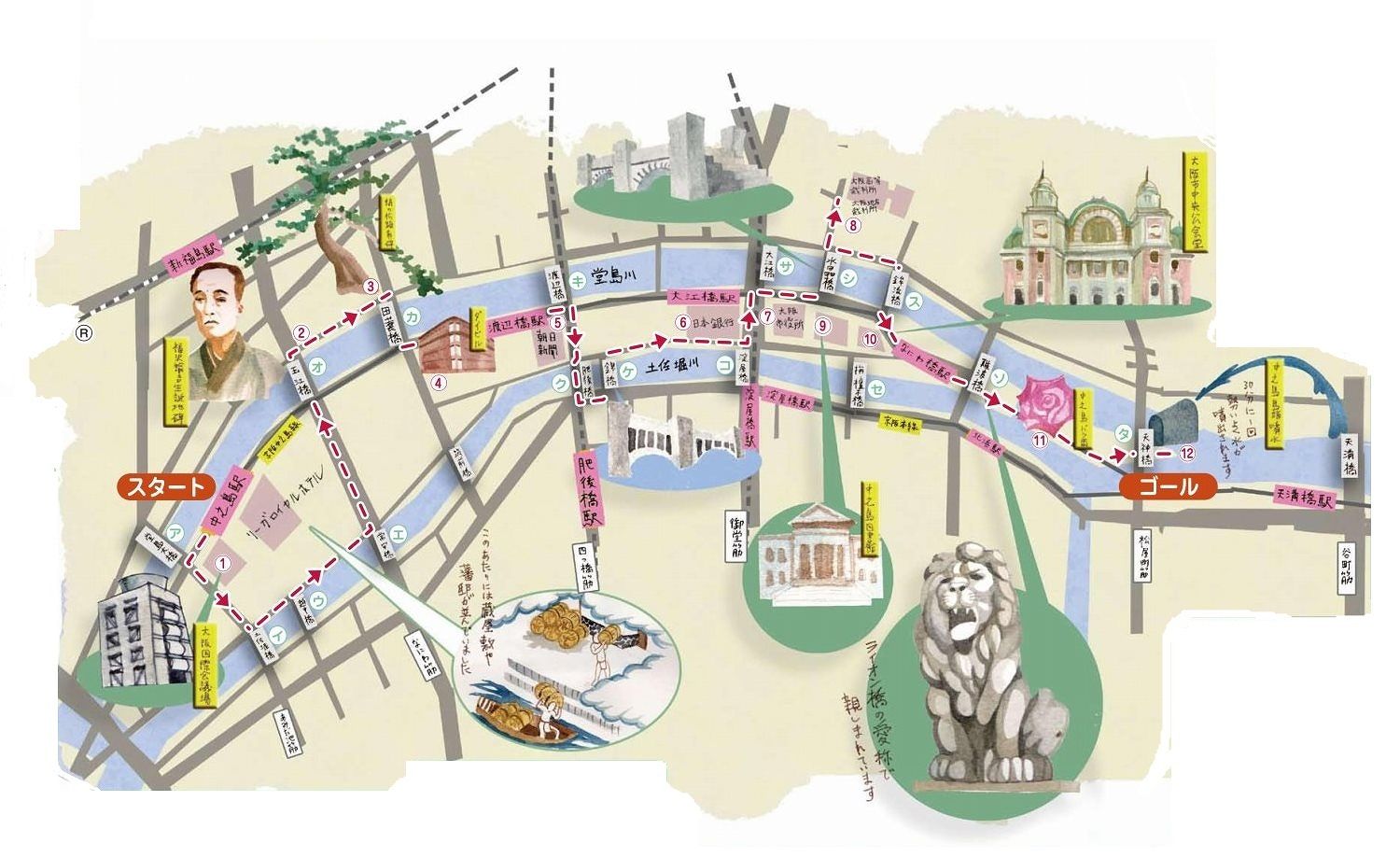

~~~ くらさんの大阪うぉーきんぐ ~~~ No.002 これぞ浪華八百八橋!中之島名橋コレクション ~過去と現在を繋ぐ歴史の架け橋たち~ |

|

|

■かつての大坂は浪華八百八橋と謳われたほどの橋の名所でしたが、現在の中之島にも素晴らしい名橋が数多く架かっています。中之島の橋の物語、ドラマを巡りながら、水の都・大阪の歴史を探っていきましょう! |

|

|

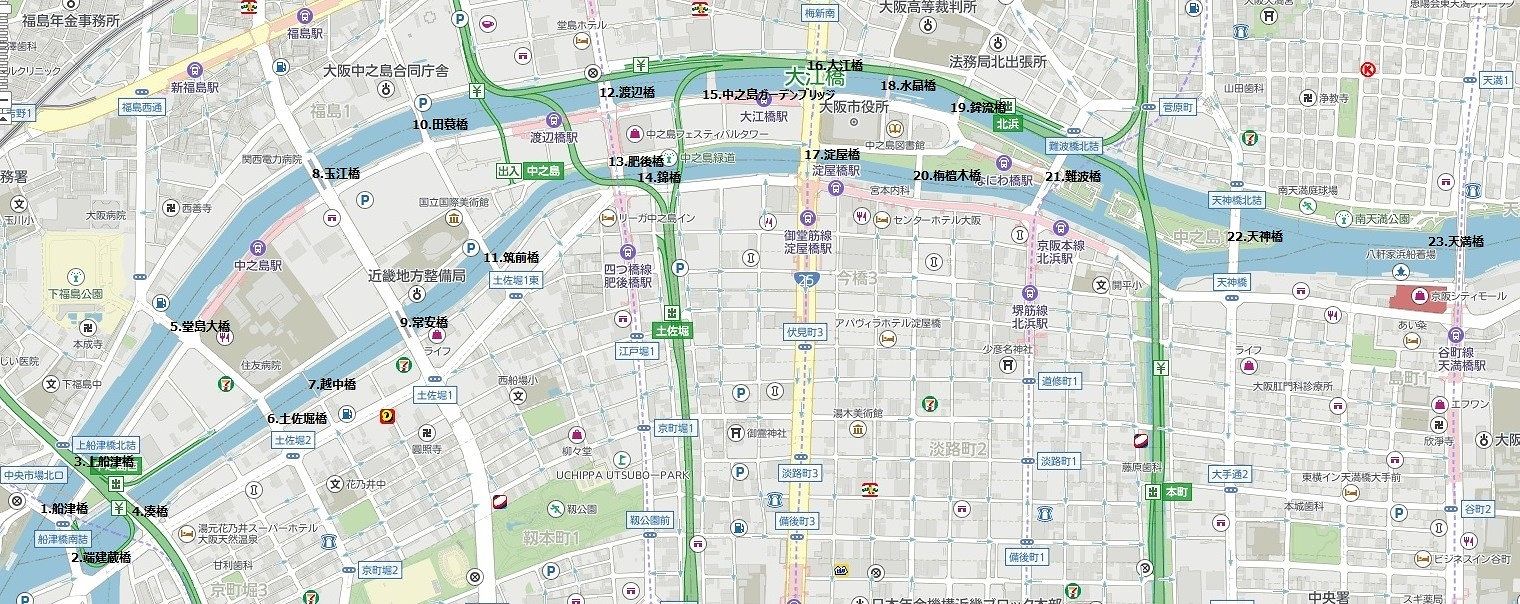

■「中之島に架かる橋めぐり」かぁ、近場だし行ってみようかな・・・と思いながら地図をみていると、割愛されている橋がいくつもある。うーん、こんな中途半端じゃダメだ。せっかく廻るのだったら全ての橋を・・・いうことで、大倉プラン(下の地図)で周遊を開始した。

|

|

|

1. 船津橋 橋長76.5m、幅24.0m(中之島の最西端に架かる橋)

■船津橋が最初に架けられたのは江戸時代(元禄中期以降と伝わる)である。堂島開発の一環として架けられた5つの橋(大江橋、渡辺橋、田蓑橋、堀江橋、船津橋)のうちの1つである。後に少し西側(下流側)、新しい築地のほぼ中央部と福島を結ぶ位置に移動されたものと思われる。『地方役手鑑』、『堂島旧記』によると江戸時代の船津橋は、四三間半一尺(86m)、幅員二間(3.9m)の規模だった。

■1885年(明治18年)に洪水で流失。その後市電西野田線建設に伴って1914年(大正3年)、今までの船津橋のすぐ下流に新しい船津橋が鋼桁橋で完成した。

■現在の船津橋は、大阪市営地下鉄四つ橋線の建設と高潮対策の2つの理由により、1963年(昭和38年)に架け替えられたものである。 |

|

|

|

|

|

■ ここが中之島の最西端なのだ!

|

|

|

2. 端建蔵橋 橋長 111.95m、幅24.00m(中之島の最西端に架かる橋)

■橋の北側に船津橋(堂島川〈旧淀川〉に架かる橋)がある。江戸時代の中之島には各藩の蔵屋敷が建ち並んでいた。中之島の西端にも蔵が建てられていたため、端建蔵という地名が生まれたとされている。 ・明治時代に最初の橋が架設された。 ・明治42年(1909年)に大阪市電九条中之島線敷設のため架け替えられ、鋼桁橋になった。 ・大正10年(1921年)に3度目の架け替え。 ・昭和38年(1969年)に橋面を約2m持ち上げ、橋体を軽くするためコンクリートの床版を鋼床版に換えられ、同時に耐震性を増すために補助の橋台が造られた。 |

|

|

|

← 右側の橋:端建蔵橋 中央のコンクリート:中之島最西端 左側の橋:船津橋 |

|

■大阪市中央卸売市場が見えます |

|

|

3. 上船津橋 一般道:橋長78m、幅17m×2本 高速道:橋長78m、幅24m

■昭和11年(1936年)に架設され、昭和56年(1981年)に阪神高速3号神戸線の建設にあわせて橋長78mの橋に架け替えられた。 |

|

|

|

|

|

4. 湊橋 橋長54.50m、幅17.35m。

■江戸時代の元禄年間に堂島川が開削されたと同時に堂島と中之島の間に架けられた5つの橋のひとつとされる。現在の橋は都市計画道路尼崎堺線の拡幅に合わせて昭和57年に掛け替え竣工した。 新なにわ筋と阪神高速3号神戸線との二層構造となっており、橋脚基礎を共有している。

■湊橋の南詰めには作家、宮本輝のデビュー作、「泥の河」の一節が刻まれている石碑がある。かつて橋のたもとには宮本の父親が営んでいた中華料理店があり、宮本も9歳まで同地で過ごした。「泥の河」はその時の体験を元に書かれたもので、物語の中には「湊橋」の地名も登場する。 |

|

|

|

|

|

5. 堂島大橋 橋長76.12m、幅22.56m 昭和2年(1927)架橋。大阪空襲の痕跡が残っています。

■1883年(明治16年)に最初の橋が架設された。橋長83.4m、幅員3.6mの木橋だった。しかし、1885年(明治18年)の大洪水で押し流されてしまった。 1909年(明治42年)に橋長72m、幅員5.4mの木橋に架け替えられた。

■都市計画事業による中之島十三線の整備に伴い、市電橋として改良され、1927年(昭和2年)9月に現在の橋に架け替えられた。施工は日立造船。このあたりの地盤が軟弱だったため、基礎工事では25mまで掘削し900本の基礎杭を打設する難工事であった。

■1945年(昭和20年)6月のアメリカ軍による空襲で被災し、石の欄干の黒焦等の痕跡が現在でも残っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6. 土佐堀橋 橋長58.4、幅21.95m 大正期に市電桜川中之島線の開通のために新設されました。

■大正10年(1921年)に市電桜川中之島線敷設のため最初の橋が架設され、昭和44年(1969年)に改築された。

■橋の北側には住友病院が、南側には三井倉庫(薩摩藩蔵屋敷跡)ある。 |

|

|

|

|

|

7. 越中橋 橋長71.02m、幅3.8m 北詰に肥後・細川越中守の蔵屋敷がありました。

■歩行者専用橋。橋の北側にはロイヤルホテル(肥後藩蔵屋敷跡、阿波藩蔵屋敷跡)が、南側には三井倉庫(薩摩藩蔵屋敷跡)ある。明暦3年(1657年)の地図にすでに存在しており、 現在の橋は昭和4年(1929年)に架橋され、昭和39年(1964年)にかさ上げが行われた。 |

|

|

|

|

|

8. 玉江橋 橋長78.8m、幅10.0m

■元禄期に架橋。堀江橋と呼ばれていましたが堀江から珠玉が見つかった玉江伝説により改名。北詰に肥後藩や中津藩の蔵屋敷がありました。 浪速の名橋50選にも選ばれている。

■昔は大阪の七不思議の一つとして「玉江橋の南に天王寺さんの五重塔が見える」と言われていたが、玉江橋の東南に位置する四天王寺が橋の真南に見えることによるが、これは下に流れる堂島川が西南に流れているため、この橋が単に斜に架けられているからである。

■福澤諭吉は玉江橋の北詰にあった中津藩の蔵屋敷で生まれている。

■江戸時代の堂島開発に伴って架けられた橋である。その後明治時代に入り、1885年(明治18年)の洪水で流失、一度復旧するも1909年(明治42年)の「北の大火」(大阪市北区を襲った大火事)で焼失した。

■現在の橋は1929年(昭和4年)9月19日に完成。その後1969年(昭和44年)に高潮対策によるかさ上げと拡幅工事がおこなわれた。1991年(平成3年)には改装工事がおこなわれ、アルミ製の高欄やタイル舗装、照明灯などが設置された。 |

|

|

|

|

|

|

|

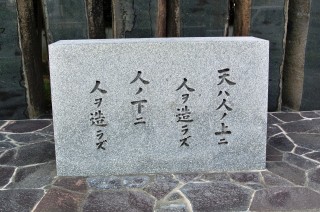

|

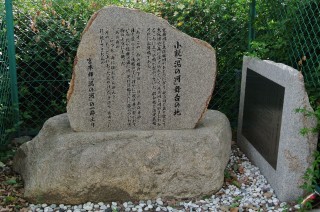

■福澤諭吉誕生地記念碑 天保5年(1834)12月12日、諭吉は当地にあった中津藩蔵屋敷で生まれた。諭吉という名は父・百助が『上諭条例』(清の法令を記録した書)を手に入れた夜に生まれたことに因む。父百助は諭吉が1歳8か月のとき急死、そのため母につれられ中津へ戻った。中津では儒学を学び、安政元年(1854)長崎遊学を終え江戸へ上る途中大坂の蔵屋敷へ立ち寄ったが、兄のすすめで翌年3月、緒方洪庵の適塾に入門し、後に塾頭になっている。 |

|

|

|

|

|

9. 常安橋 橋長69.8m、幅12.25m

■当初は田辺屋橋。元禄期に淀屋常安にちなんで常安橋と改名した。

■江戸時代頃、この辺りに掛けられていた橋を、薬種商・田辺屋五兵衛にちなんで田辺屋橋と呼んでいた。田辺屋がこの地から転出して以後、豪商淀屋常安にちなんで常安橋と呼ばれるようになる。

■1929年(昭和4年)現在の橋・上流側が架橋される(施工 (株)大阪鉄工所)。 1969年(昭和44年)現在の橋・下流側が架橋される。 |

|

|

|

|

|

10. 田蓑橋 橋長82.3m、幅14.7m

■多くの歌人に歌われた難波八十島のひとつ・田蓑島に因みます。橋名は難波八十島(なにわのやそしま)のひとつである田蓑島(たみののしま)に由来するが、架橋地点が田蓑島に該当するかは不明。

■1693年(元禄6年)、堂島開発に伴い最初の橋が架設された。木造で、橋長は46間半9寸5歩(91.9m)、幅員2間8寸(4.2m)。この橋は1885年(明治18年)の洪水時に落橋。直後に木桁橋で復旧された。 1901年(明治34年)に鉄柱の橋として改築された。 1929年(昭和4年)、第一次都市計画事業に於いて鉄筋コンクリート柱の橋に改築された。 1965年(昭和40年)にかさ上げと同時に鋼床版桁橋に改築された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■蛸の松顕彰碑 このあたりは江戸時代には諸国の大名の蔵屋敷が立ち並んだ界隈です。慶長年間(1596~1615)に広島藩主・福島政則が植えたとされる黒松は素晴らしく、枝ぶりが蛸の泳ぐ姿に似ていたことから「蛸の松」と言われて摂津名所にもなりました。残念ながら明治の後半に枯死し、その切り株は大阪教育大学に保存されています。

|

|

|

11. 筑前橋 橋長69.0m、幅14.6m

■江戸時代頃に最初の橋が架橋される。筑前殿橋と呼ばれ、筑前黒田藩の蔵屋敷への交通を確保するための橋であったと言われている。

■明治時代に現在の位置に架ける替えられる。その後、洪水で流失。 1932年(昭和7年)現在の橋が架橋される(施工 汽車製造(株))。 |

|

|

|

|

|

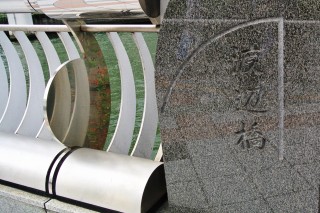

12. 渡辺橋 橋長79.0m 幅29.0m

■河村瑞賢の淀川改修工事で誕生。この界隈は江戸時代は米市場として栄えた。 浪速の名橋50選にも選定されている。

■渡辺橋の名称は古代から中世の文献にも見られるが、当時は現在の橋とは異なる位置にあったとされ、古代~中世文献における渡辺橋の正確な位置もはっきりしない。

■現在の地に橋が最初に架けられたのは江戸時代で、堂島開発の一環として架けられた5つの橋(大江橋、渡辺橋、田蓑橋、堀江橋、船津橋)のうちの1つである。渡辺橋の名称は、古代大阪の渡辺津(上町台地の北端あたりに比定される説が有力)からとられたとされている。

■橋は1885年に洪水で流失。1888年にイギリスから輸入された鉄橋に架け替えられた。その後、市電建設(1908年)と都市計画(1927年)に伴い、それぞれ架け替えられている。

■現在の橋は、地下鉄四つ橋線の建設と高潮対策の2つの理由により、1966年に架け替えられたものである。1991年には歩道部の改装がおこなわれた。2003年に橋面と高欄部の改修が行われたが、その際、1966年に架けられた当時の親柱が橋の南詰東側に保存された。肥後橋と合わせた顕彰碑も同じ場所に設置されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13. 肥後橋 橋長44.7m、幅29.0m 北詰に肥後藩蔵屋敷がありました。

■江戸時代を通じて架橋地点は現在と異なり、西横堀川東岸の横堀筋北端から中之島へ架かっていた。橋の北詰に肥後熊本藩の蔵屋敷があったことから肥後島と呼ばれて町名にもなっており、橋名もこれに由来する。なお、熊本藩の蔵屋敷は元禄期に中之島西部の越中橋北詰へ移転したが、橋名はそのまま残った。

■1885年(明治18年)の淀川大洪水で流失し、1888年(明治21年)に渡辺橋と対になる現在の位置に架け替えられ、鉄橋となった。

■1926年(大正15年)の第一次都市計画事業によって、中央部スパン27.0mの鋼アーチ、両側に橋台兼用のコンクリートアーチの橋が完成。意匠の様式はスパニッシュルネサンス式と呼ばれる。 1966年(昭和41年)に地下鉄四つ橋線の建設に伴い、現在の橋に架け替えられた。

■2003年(平成5年)に橋面と高欄部の改修が行われたが、その際、1966年に架けられた当時の親柱が橋の南詰東側に保存された。渡辺橋と合わせた顕彰碑も渡辺橋南詰東側に設置されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

14. 錦橋 橋長55.12m、幅10.55m

■土佐堀川可動堰の橋部分を錦橋と呼びます。錦絵ギャラリーとなっている。 歩行者専用橋。 かつては可動堰として機能し、土佐堀川可動堰とよばれた。

■大阪市内6カ所(堂島川、土佐堀川、長堀川、道頓堀川、江戸堀川、京町堀川)に設置された可動堰の一つで、昭和6年(1931年)に設置された。現在は水晶橋とともに遺構として残っている。

■中央の2径間は支間約15mの鉄筋コンクリートアーチで、かつては内部にテンターゲート・ローラーゲートが備わっていた(1978年に使用停止)。両側はコンクリートアーチで、上路へアクセスするための階段と一体構造になっている。設置当初から歩行者専用橋として利用されてきた。

■1985年に橋面の美化改修が行われた際に新たに「錦橋」の名称がつけられた。橋上がギャラリーとなっており、江戸末期から明治初期に画かれた橋の錦絵をタイルに焼きつけたものを貼り付けて展示している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

15. 中之島ガーデンブリッジ 橋長77.5m、幅20.0m

■歩行者専用の橋。ANAクラウンプラザホテル大阪の前に階段があり、その横に堂島米市場跡記念碑がある。1990年(平成2年)3月に架橋された(但し、正確には同年の4月1日から開催された花博'90に合わせて、突貫工事を行い、4月1日午前4時頃に完成した)。

■橋の特徴として、橋脚が端に寄せられ、片持ち梁の橋桁でくさびのような形状としている。橋の中央に松岡阜の彫刻「そよかぜ」がある。幅員は広めになっており、くつろげる空間が確保されている。

■イベント「水都大阪2009」の一環として、2009年12月に開催された「OSAKA光のルネサンス2009」では、初めて橋をライトアップさせる演出がなされた。これがきっかけとなって、2010年度以降の「OSAKA光のルネサンス」でも橋をライトアップするようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

16. 大江橋 橋長81.5m、幅37.0m

■元禄期、堂島開発に伴って架橋。御堂筋拡幅時に淀屋橋とともに橋梁デザインの一般公募によって掛け替えられた。 江戸時代の元禄年間、堂島の開発に伴って架けられた5つの橋(大江橋、渡辺橋、田蓑橋、堀江橋、船津橋)のうちの1つである。1909年に大阪市北区の一帯を襲った「北の大火」で焼失。翌1910年に復興と市電の開通に伴い、鉄橋として架け替えられた。

■現在の大江橋は、大阪市の都市計画の一環としての御堂筋の拡幅工事に伴い、1930年に着工し1935年に完成した。架け替えに先立ち、すぐ南側の土佐堀川に架かる淀屋橋とともに、1924年に大阪市の第1次都市計画事業で公募された、鉄筋コンクリート造りのアーチ橋ながら、パリのセーヌ川を参考に景観に配慮したデザインは、一部補修された以外は懸架された当時のままで、市の第1次都市計画事業の目指す所を現代に伝えている。このことが特に評価され、2008年には「大江橋及び淀屋橋」として、コンクリートの橋としては珍しく重要文化財に指定された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■大阪市役所 旧・中之島庁舎は大正10年(1921)完成で、鉄筋5階建て、中央にホール、正面玄関に4本の円柱が立ち、ルネッサンス風の塔はまさに「大大阪」の象徴でした。しかし昭和57年(1982)に、新庁舎建設のため惜しまれながら取り壊されました。半分ずつの建て替えなので、その痕跡が屋根などに残っています。1階には「大阪市廳」と書かれた旧表札が展示されています。

|

|

17. 淀屋橋 橋長54.5m、幅36.5m

■豪商・淀屋が中之島に米市場を開いた時に架橋と言われています。国の重要文化財に指定されている。 橋の南西に居を構えていた江戸時代の豪商・淀屋が米市の利便のために架橋したのが最初で、橋名もこれに由来する。米市は橋の南詰の路上で行われていたが、1697年(元禄10年)に堂島へ移った。

■現在の橋は1935年(昭和10年)に御堂筋拡幅工事の一環として完成した鉄筋コンクリート造りのアーチ橋である。淀屋橋と対になる、堂島川に架かる御堂筋の橋である大江橋も同年完成で、両橋のデザインは1924年(大正13年)の大阪市第一次都市計画事業で公募されたものである。

■パリのセーヌ川を参考に景観に配慮したデザインは、一部補修された以外は懸架された当時のままで、市の第一次都市計画事業の目指すところを後世に伝えている。2008年(平成20年)には、「大江橋及び淀屋橋」として、コンクリート橋としては珍しく重要文化財に指定された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■大阪市役所 旧・中之島庁舎は大正10年(1921)完成で、鉄筋5階建て、中央にホール、正面玄関に4本の円柱が立ち、ルネッサンス風の塔はまさに「大大阪」の象徴でした。しかし昭和57年(1982)に、新庁舎建設のため惜しまれながら取り壊されました。半分ずつの建て替えなので、その痕跡が屋根などに残っています。1階には「大阪市廳」と書かれた旧表札が展示されています。

|

|

■日本銀行大阪支店 江戸時代には島原藩蔵屋敷があった場所ですが、明治4年(1871)に郵便制度発足に伴って、郵便役所(大阪・京都・東京)が置かれました。その後、明治36年(1903)に辰野金吾らの設計による日本銀行大阪支店(旧館)が建てられました。近畿2府4県の日銀業務を統括しています。

|

|

|

18. 水晶橋 橋長72.33m、幅9.09m

■本来は堂島川可動堰という河川浄化を目的に建設されたゲートでした。橋名は照明灯が水面に移る様子が水晶の輝きに似ている事から。 本来は河川浄化を目的として 1929年(昭和4年)に『堂島川可動堰』として建設された可動堰で、堂島川の水質改善に大きく貢献した。 1982年(昭和57年)に橋面を改装、法律面でも橋としての手続きがとられ、名実ともに橋となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

19. 鉾流橋 橋長98.2m、幅12.5m

■天神祭の鉾流神事に因みます。現在も橋のたもとで神事が行われます。 浪速の名橋50選選定橋 鉾流橋の名の由来は、天神祭の鉾流神事がこの橋のたもとで行われることに因んでいるとされる。

■橋の歴史は古くはなく、1918年(大正7年)に最初の橋が木造で架橋された。現在の橋は1929年(昭和4年)に完成し、1980年(昭和55年)に拡幅などの改修が行われている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

20. 栴檀木橋 橋長86.4m、幅15.74m

■橋筋に栴檀ノ木の大木があったのが橋名の由来です。 浪速の名橋50選選定橋 江戸時代の初期、蔵屋敷のあった中之島と船場の行き来のために架けられたと考えられている。

■明治18年の淀川大洪水で流されてしまい、再び架けられたのは大正3年。昭和10年に架け替えられ、更に昭和60年に再び架け替えられ、現在に至る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■大阪市中央公会堂 明治44年(1911)、株取引で巨額の富を得た岩本栄之助が当時の金額で100万円を寄付し、公会堂建設が始まりました。設計は指名設計競技で行われ、当時29歳の岡田信一郎が当選しました。竣工は大正7年(1918)。しかし岩本栄之助は第一次大戦による相場の変動で大きな損失を出し、公会堂の完成を見ないまま大正5年(1916)に自宅の茶室でピストル自殺しました。 |

|

|

難波橋 橋長189.7m、幅21.8m

■奈良時代に行基が架けたという説があります。現在の橋は大正期の市電事業により架橋。橋の四隅に阿・吽のライオン像が鎮座しています。浪華三大橋のひとつ。 浪速の名橋50選選定橋

■難波橋辺りの最初の橋は、元をたどると704年ごろに行基によって架けられたといわれている。天神橋、天満橋と共に浪華三大橋と称され、最も西(下流)に位置する。「浪華橋」とも表記され[2]、明治末期まで堺筋の一筋西の難波橋筋に架かっており、橋の長さが108間(約207m)もの大型の反り橋だったという。1661年(寛文元年)天神橋とともに幕府が管理する公儀橋とされた。

■1766年(明和3年)、山崎ノ鼻と呼ばれる中之島東端の新地が難波橋の近くまで埋立造成され、難波橋からの眺めは絶景と言われた。1876年(明治9年)に鉄橋に架け替えられたが、このときに中之島が上流へ拡張されたため、以降の難波橋は中之島を跨ぐかたちとなっている。なお、1891年(明治24年)に山崎ノ鼻を含む東端は中之島公園となった。

■1912年(明治45年)に大阪市電が天神橋筋六丁目まで延伸される際、市電敷設の反対運動が起こったため、1915年(大正4年)に一筋東の堺筋に新橋が架けられた。パリのセーヌ川に架かるヌフ橋とアレクサンドル3世橋を参考にして製作されたと言われるこの新橋が現在の難波橋である。

■当初は難波橋筋に架かる旧橋と区別するため、堺筋に架かる新橋は大川橋とも呼ばれた。新橋は当初中之島を跨いでいなかったが、1921年(大正10年)以降、大川の浚渫で出た土砂埋め立てによりさらに上流へ拡張された中之島公園を跨ぐようになった。中之島通敷設の際に旧橋は撤去され、新橋は名実共に難波橋となった。 老朽化が目立ち始めた1975年(昭和50年)に大阪市によって大改修が施され、現在に至る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21+. ばらぞの橋(中之島バラ園内)

橋長:31.5m、幅員:4.0m、形式:アーチ橋、完成:平成2年 中之島公園内に架けられた橋で、公園の中にはバラ園が存在し、バラにちなんで付けられた名前となっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■中之島バラ園 東西約500m、面積約1.3haにわたって、約310品種、3,700株のバラが植えられています。昭和55年(1980)に本格的なバラ園としてオープンしました。バラの作出の歴史が楽しめるように、1800年代~2000年代までの作出年代順に植栽されています。 |

|

|

22. 天神橋 橋長210.7m、幅22.0m(中之島最東端の橋)

■文禄3年(1594)架橋という記録があります。天満天神社が管理するので天神橋と呼ばれるようになりました。浪華三大橋のひとつ。 1594年(文禄3年)の架橋とされ、当初は大阪天満宮が管理していたが、1634年(寛永11年)に他の主要橋とともに幕府が管理する公儀橋となった。難波橋、天満橋と共に浪華三大橋と称され、真ん中に位置する。

■浪華三大橋の中で全長が最も長い。また、1832年(天保3年)の天神祭において、橋上からだんじりが大川へ転落して溺死者13名を出す事故があり、「天神橋長いな、落ちたらこわいな」と童歌に歌われた。

■明治初期までは木橋だったが、1885年(明治18年)の淀川大洪水により流失。1888年(明治21年)にドイツ製の部材を主に用い鋼製のトラス橋として架け替えられた。先述の童歌からもわかるように、天神橋の下に陸地はなかったが、1921年(大正10年)以降、大川の浚渫で出た土砂埋め立てによりさらに上流へ拡張された中之島公園を跨ぐようになった。1934年(昭和9年)には松屋町筋の拡幅に合わせて、ほぼ現在の形である全長219.7メートルの3連アーチ橋となった。鉄橋の橋名飾板は、現在天神橋北詰に保存されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

← ここが中之島東端だ! 中之島の東端には噴水が備え付けてあります。平成21年(2009)、水都大阪2009の公園再整備の一環として、中之島東端(剣先公園)に噴水を設置。堂島川から取水した水をろ過・殺菌処理して大川に向けて放水しています。噴水は風による影響を考慮して噴水規模を自動調整し、最大長さ約60m、最大高さ約20mの巨大なアーチを描きます。 |

|

23. 天満橋 橋長151.0m、幅19.0m (中之島には架かっていませんが・・・とりあえず)

■難波橋、天神橋と共に浪華三大橋と称され、最も東(上流)に位置する。 江戸時代には公儀橋に指定され、幕府により直轄管理されていた。 江戸時代を通じて架橋地点は現在地より一筋東であり、その北詰の筋が天満橋筋と呼ばれていた。1771年(明和8年)に寝屋川・鯰江川との合流地点の逆流を防止するために将棊島と呼ばれる堤防が築かれ、以降の天満橋は将棊島を跨ぐ橋となった。

■1878年(明治11年)に新しい木橋が谷町筋と空心町筋(現在天満橋筋と呼ばれる筋)を結ぶ位置に架け替えられた。しかし、木橋は1885年(明治18年)の淀川大洪水により流失。復旧に際して鉄橋に架け替えられた。当時の主要材料にはドイツから輸入されたものが用いられたが、装飾品等には日本製のものが用いられた。鉄橋は50年近く続いたが、路面電車(大阪市電)の往来による揺れが問題化したため、1935年(昭和10年)に耐震構造をもった現在の橋に架け替えられた。この間、1909年(明治42年)の淀川改修工事によって将棊島が姿を消した。

■1970年(昭和45年)に天満橋交差点(土佐堀通)の渋滞緩和のために跨道橋が建設されたが、北側はそのまま大川を越えて北岸で地上に下りる構造となった。大川上は在来の天満橋の橋脚上に柱を立てて橋桁を重ねる構造をとった。1989年(平成元年)に旧橋(下層)部が改装された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

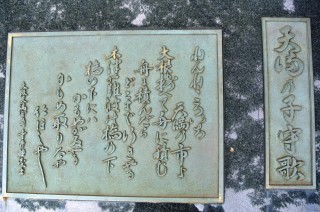

~天満の子守歌(天満の市)~ ねんねころいち 天満の市で 大根そろえて 舟に積む 舟に積んだら どこまでゆきゃる 木津や難波の 橋の下 橋の下には 鴎がいやる 鴎とりたや 竹ほしや 竹がほしけりゃ 竹やへござれ 竹はゆらゆら 由良之助

解説(日本子守歌教会HPから転載) 木津村と難波村は、一世紀近くにわたって、天満市場に対抗する地元の市を開こうと活動を続けていた。その中で、自分たちの主張を示すために作られた唄が「天満の市」であったと、右田伊佐雄は解説している。当時、木津と難波の両村からは、大阪へ子守娘が多く出ていたので、彼女たちの歌う守り子歌として近畿一円から四国、中国地方へと広まったのではないかと推測される。 |

|

■以下、中之島には架かっていませんが見えるのでおまけです。(天満橋もそうだけど・・・まあいいか)

番外-1. 昭和橋 (2. 端建蔵橋から見える橋です)

■木津川の分流点に昭和橋が架けられたのは昭和7年のことである。この路線は計画道路梅田九条線(土佐堀通)に当たっており、市電路線でもあった。主橋部には支間長69mのタイドアーチが適用されたが、橋が土佐堀通りから川口へ斜めに渡るため、67度近い斜橋となっているため斜めになったアーチ橋という大変設計の難しい構造となっている。

■大きな橋体の重量を支える基礎には、軟弱地盤であることを考慮に入れ、長さ22~25mの木杭が、両側で千本以上も打ち込まれている。 宮本輝氏の『泥の河』は、この橋の描写から物語が始まっている。 |

|

|

|

|

|

■「泥の河」舞台の地 『泥の河』 宮本輝(第13回太宰治賞) 昭和31年の大阪が舞台である。 橋の河っぷちのうどん屋に毎日立ち寄る馬車を曳く運送屋のおっちゃんが馬の事故で死んだ。うどん屋の息子信雄は置き去りにされた荷車の鉄クズを盗もうとした喜一少年と出会った。 少年は岸に繋がれたみすぼらしい船に住む生活者で、遊びに行くと母と銀子というやさしい姉もいた。信雄は父から夜あの舟に行ってはいけないといわれた・・・ |

|

|

番外-2. 川崎橋 (23. 天満橋から見える橋です)

■川崎橋(かわさきばし)は、大阪市北区天満と都島区網島町を結ぶ大川に架かる自転車・歩行者専用斜張橋。 国土交通省が全国的に整備を進めている大規模自転車道のひとつ、北大阪サイクルライン(大阪市北区中之島~大阪府吹田市万博記念公園)の大川を渡る地点に架かる。浪速の名橋50選選定橋。

■橋名は、かつて架橋地点にあった渡船「川崎渡」から採られている。また、昭和53年まで北区側の町名は川崎町・新川崎町だった。 |

|

|

番外-3. 寝屋川橋 (23. 天満橋から見える橋です)

■昭和初期、京阪電鉄天満駅の拡張工事のときに天満橋の上流にあった淀川の中洲を削り、同川岸の湿地帯や寝屋川の一部を埋め立て、国道2号に代わる町路を設け、昭和4年(1929)、ゲルバー式鋼鉄桁橋で橋長94.5m、幅員19.0mの橋が架けられた。 現在この橋は、交通量も多く日常生活のみならず災害時の避難路と物資供給路としても重要である。 |

|

|

■ ということで、すべての橋を巡ってきました。 大変でした。3.5時間歩きました。疲れました。足裏にマメができました。夜中に足がつりました。こんなつまらない記事を最後まで読む人はいないと思いました。こんな企画はもうやめようと思いました。 |

|

|

★ 【今日のアクティビティデータ】 歩数:17,702歩 距離:15.1km 移動階数:9階

①記事の表題は「大阪あそ歩」のガイドマップ表題を使っています。 ②表題の下にガイドマップ番号を記載しています。 ③記事内の説明に使うマーカー「■」は、ガイドマップからの転載です。 ④記事内の説明に使うマーカー「■」は、Wikipediaからの転載です。 ④ガイドマップの著作権は「大阪あそ歩事務局」に属します。 |

|