|

�`�`�`�@���炳��̑�イ���[�����@�`�`�` No.001�@�c�s�E��g�����L��{�̓��ǂ� �`�L��_�Ђ���䂪�����̉Α����E��l��n�܂Ł`

|

|

|

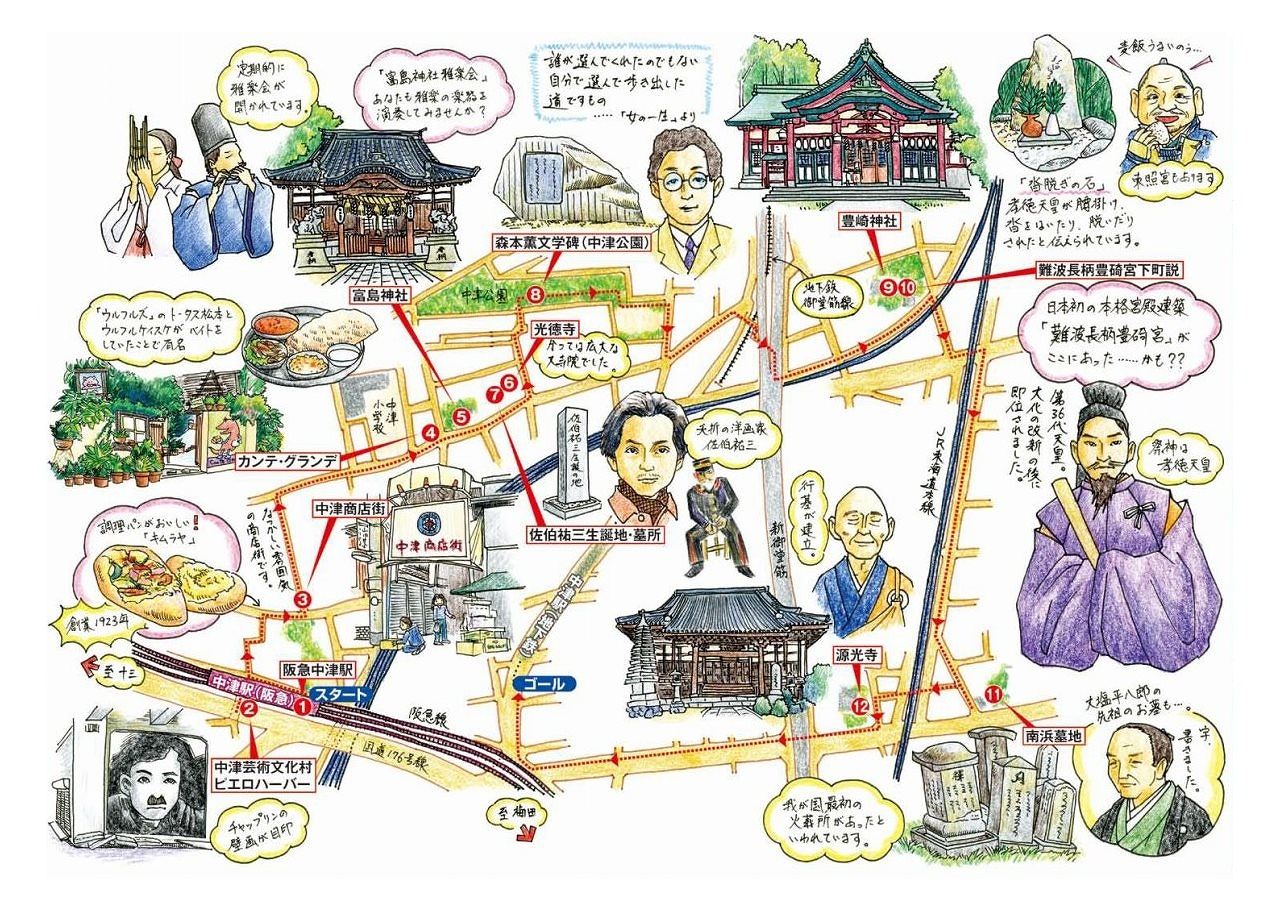

2016�N9���A�a�������}�������̒��ɂ����v�����B ����xx�ɂȂ��Ă��܂����c���Ɖ��N��������̂��낤�c�������݂��ςȂ��ŁA��͒����Ȃ��������Ȃ��B �^�o�R����߂āA���̗ʂ����炵�āA�^�������āc�����͐L���邩������Ȃ��Ȃ��B ���[��c�E�H�[�L���O�ł�����Ă݂悤���ȁB�@�ł��ړI���Ȃ��������Ė������Ȃ��B�@�E�H�[�L���O�}�b�v�݂����̂Ȃ����ȁB�@�@���Ă��ƂŁA�������̂��u��゠����(OSAKA ASOBO)�v�������B

�u��゠����(OSAKA ASOBO)�v���ĂȂH �u��゠�����v�́A�u���R�~���j�e�B�E�c�[���Y�����i�A�����c��v(���ό��ǁA���s�A��㏤�H��c���A��ʎВc�@�l��゠�����ψ���)�Ɠ����ɔ��������܂����邫���ƂŁA����200������s���K�C�h���A1500�N�̗��j�ɍʂ�ꂽ���l�̂܂��E�������ē����Ă��܂��B����܂ŁA���s�����n�߂Ƃ��������̍��������s�[�^�[�Ɏx�����A2012�N�̏H�ɂ́A�܂��������ƂƂ��ď��߂āu��4��ό��������\���v����܂��܂����B ���݁A�E�H�[�L���O�}�b�v��150�R�[�X�����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@https://www.osaka-asobo.jp/�@

���Ă��āA����͋L�O���ׂ�����ł��̂ŁA�E�H�[�~���O�A�b�v�Ƃ������Ƃŋߏ������Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B ���A���̑O�ɂ��̃R���e���c�̒��ӓ_�ł��B �@�@���̋L���̕\��́u��゠�����v�̃K�C�h�}�b�v�\����g���܂��B �@�A�܂��A�\��̉��ɃK�C�h�}�b�v�ԍ����L�ڂ��܂��B �@�B���̋L�����̐����Ɏg���}�[�J�[�u���v�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂƂ��܂��B �@�C�K�C�h�}�b�v�̒��쌠�́u��゠���������ǁv�ɑ����܂��B

���� �u���ÁE�L��v�ɍs���Ă���~���B ���F���V�c�̍c���ŁA���{���̖{�i�I�Ȏ�s�̋{�a���z�������Ƃ�����g�����L��{�B���݂͖@�~��ɂ���j�Փ�g�{�����̐ՂƂ���Ă��܂����A�����L��_�Ђɂ������Ƃ����u�������v���L�͂ł����B���Éw���烌�g���ȏ��X�X�⒆�Ì|�p�������s�G���n�[�o�[�A�����S�O�̌������A�s��䂩��̉䂪�����̉Α����E��l��n�Ȃǂ����Ȃ���A�s�̃��}���ɐZ���Ă��������I |

|

|

�@ ��}���Éw

���吳14�N(1925)�ɍ�_�}�s�d�S(���݂̍�}�d�S)�̉w�Ƃ��ĊJ�Ƃ��܂����B�����̉w�ł���n���S�䓰�ؐ��̒��Éw�Ƃ͖�300���[�g��������Ă��ď抷�w�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B2007�N�̒����ł́A1���̕��ϗ��p�q�͖�11,000�l�قǂł��B

�����ʂɂ݂���̂��A�m��l���m�钴�L���X�u��O���ꂢ�����v�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�A ���Ì|�p������ �s�G���n�[�o�[

���ߔN�A���ÊE�G�ł͎g���Ȃ��Ȃ���������A���ˉ��X�y�[�X�̑q�ɌQ�𗘗p���āA�f��B�e��A�[�g�C�x���g�ȂǁA�V�������z�Ŋ��p�����҂����������Ă��܂��B���̃����h�}�[�N�����Ì|�p�������s�G���n�[�o�[�ł��B�J�t�F�A������݂��镶���ƌ|�p�̒n��e�[�}�p�[�N�ł��B

�� �� �Ƃ������ƂȂ̂ŁA�K�C�h�}�b�v�ɏ����Ă���u�`���b�v�����̕lj�v��T���܂������E�E�E�����ł��܂���ł����B�H���p�̈͂����̌��Ԃ���`���ƁA�������u���Ì|�p������ �s�G���n�[�o�[�v�̔p���ł����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����Ì������Ē��Ï��X�X�Ɍ������܂��B

|

�@

|

|

�B �����X�X

���R���b�P�A�����A�V�Ղ�A�ʉَq�A���p�G�݂Ȃǂ̓X�����сA�����ɂ����a�Ƃ��������̃��g���ȏ��X�X�ł��B���Â͔~�c�߂��ō��w�r���Q���ԋ߂ɖ]��ł��܂����A�ӊO�ȂƂ���ɒ�����H�n���c���Ă��āA�܂��S�̂ɉ����������͋C�������o����Ă��܂��B

�� �� �Ƃ������Ƃł������A�قƂ�ǃV���b�^�[������ĕX�����������I�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�C �J���e�E�O�����f

���u�J���e�E�O�����f�v�Ƃ́A�X�y�C����́uCANTE=�́v�ƁuGRANDE=�̑�v��������������ł��B���̃C���h�n�i���̑������I���݂Ƃ������Ă��܂��B���ӂ��J���I�ȋ�ԂŁA�`���C�⒆�����A�P�[�L�Ȃǂ��y���߂܂��B�����ŃE���t���P�C�X�P�ƃg�[�^�X���{���o�C�g���ԂƂ��ďo��A�̂��Ƀ��b�N�o���h�u�E���t���Y�v����������܂����B |

|

|

|

|

|

�D �x���_��

�����fᵚj������_���J���Ă��܂��B�n���N��͕s�ڂł����A�Г`�ɂ��Ǝ�������ɂ͊��ɑ��݂��Ă��āA�����V���ЁE�_���ЂƏ̂��Ă����Ƃ����܂��B�����_�ЂƌĂ�Ă����������������悤�ł��B��������ɕt�߂ɂ������t���_�ЁA�V���{�A�듇�_�ЁA����_�ЂȂǂ����J���܂����B���̌�A���̕ӂ���u�x���̑��v�ƌĂ�ł������オ���������Ƃ���A�Ж���x���_�Ђɉ��߂܂����B�ߕ��ɂ͖���̓y��u�x�̗�v�����^����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�E ������

�����`�ɂ��A�V��8�N(1580)����ɖ{�莛11�����@�̒���q�ƂȂ��������S�����J�R���܂����B���Ă͂P���Ƃ�������L��Ȏ���������A���쉏�܂Œ����A�~�сA�|���������A�{���A�ɗ��A���O�A���ۘO�Ȃǂ��L�����剾���ł����������ł�����ЂőS�Ă��Ă��܂��܂����B���ɍČ��B�����S�O�̌�����A�悪����܂��B

�� �� �����炵�������͌�����܂���ł������A�u�@���@�l �������v�̕\�D�H������܂����B�@�S��œ��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�@���Ɏ�������̂��ȁH�Ǝv���A���Ă݂܂������E�E�E�R���N���[�g���̌��Ԃ����n�������邾���ł����B |

|

|

�F �����S�O���a�n�E�揊

���m��ƁE�����S�O�͖���31�N(1898)�ɁA�������Z�E13���T�N�̒j4�l��3�l�̌Z��̎��j�Ƃ��Đ��܂�܂����B���Ðq�포�w�Z(���E���Ï��w�Z)����k�쒆�w�Z(���E�k�썂�Z)�ɐi�݁A�������p�w�Z(���E�����|�p��w)�̖��G�Ȃ�吳12�N(1923)�ɑ��ƁB���̊Ԃ̑吳6�N(1917)�ɂ́A�����E���ΐ�(���E������)�ɂ�������[��w�Z�ɓ����āA�m��ƁE��������(�^�Ӗ쏻�q�̎��W�w�݂��ꔯ�x�̕\���G��A�G���w�����x�̑}�G�ȂǂŗL���B

���̂��ɕ����M�͎��)�Ɏt�����Ă��܂��B�吳13�N(1924)�ɂ���Ȃ錤�r��ςނ��߂Ƀt�����X�ցB�����Ŏ��M��w���w�x�������Ė�b�h�̉�ƃu���}���N��K�˂��Ƃ���A1���Ԕ��ɂ��n���āu���̃A�J�f�~�b�N�߁I�v�Ɣl�|����܂����B���̏Ռ��I�ȏo��ō����͎��Ȃ̎������J�Ԃ����A���m�I�Ȏ��_�ɂ��p���x�O�̏�i�Ȃǂ�`���ēƎ��̉敗���m�����܂����B

�����N���Q�����̂ŏ��a���N(1926)�ɂ���������{�A�����܂����A���N(1927)�ɍēn���B�S�C���邩�̂悤�ɊG��`���܂������A���a�̌��j�����������ق��A���_�I�ɂ��s���ɂȂ�A���E�������o�ăZ�[�k�������B���E�G�����[�����_�a�@�ɓ��@�B��̐H��������ŏ��a3�N(1928)8��16���ɂ킸��30�Ő��㎀���܂����B�Z���n����Ԃł������w�X�֔z�B�v�x�w���F���_���x�w�m�[�g���_�����@�x�w�T���^�j�X����x�Ȃ�400�_���������i���c���A���{�ߑ�m��̓V�˂Ƃ��āA���̖������݂܂����B�����S�O�̍�i�͑��s���ߑ���p�ٌ��ݏ������ɑ�����������Ă��܂��B

�� �� �K�C�h�}�b�v���ň�Ԓ����������Ȃ̂ŁA������l�̗͂̓���悤�͓`���܂����A�R���N���[�g���̌��Ԃ���`��������̂�����t�ł����B�@�ł��̂ŁA�ǂꂪ�Y���̂���Ȃ̂���������܂���B |

|

|

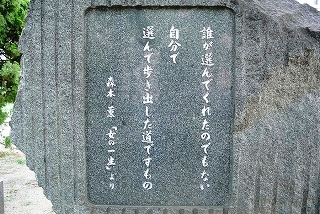

�G �X�{�O���w��(������)

���X�{�O�͓��{�̌���Ƃł��B����45�N(1912)�Ɍ��݂̒���6���ڂŏo�����܂����B�����k�쒆�w���o�đ�O�����w�Z���ȁA���s�鍑��w���w���p���Ȃ𑲋Ƃ��Ă��܂��B�������Z�݊w���ɔ��\�����ꖋ���̂̋Y�ȁw�_���ɂāx��������ŁA���厞��Ɍ��c�G�����E���B�^�[���ɎQ�����č�ƁA���o�ƁA�o�D�Ƃ��Ċ����B���a15�N(1940)�ɂ͐e���̂��������q���Z(���w���n�������o�[�B�̂��ɕ����M�͎��)�ɐ�����ĕ��w���ɎQ�����܂����B

�����w���̍��t����ƂƂ��Ċ��Ȃ���A���W�I�E�h���}�̑�{��f��V�i���I�ȂǑ��ʂȍ˔\�����܂������A��w�����芳���Ă����x���j���펞���ɍĔ��A�����B���a21�N(1946)��34�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�܂����B��\��͖k���ĎO�Y���m�����f���Ƃ���w�{���x��A��x���̋��h�Ǝ����������ɐD�������ꂽ�ƒ대�w�ؗ�Ȃ�ꑰ�x�A�����E�吳�E���a��3��ɂ킽��ꏗ���̋��̑��Ղ�`�����w���̈ꐶ�x�Ȃǂł��B�Ƃ��Ɂw���̈ꐶ�x�͎�l���E�z���������̐����t�q�̖����ɂ���āA���w���̏d�v�ȃ��p�[�g���[�ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����s�c�n���S�V�䓰�ؐ���n��܂��B

|

�@

|

|

|

|

|

|

|

|

�H �L��_��

����Ր_�͍F���V�c�ł��B���a9�N(1772)�̉ЂŐɂ������L�^��������Ă��܂����A�Г`�ɂ��A���Ă͓�g�����L��{(652�`686)�̔p�ЂŁA�r�n�̏��тƂȂ��Ĕ��{���Ƃ��Ă����Ƃ���܂��B���̌�A�����d���Ȃ�l�����A���̒n���J�����邳���ɋ{�n�����ł��Ă����̂�ɂ݁A����N��(990�`995)�ɏ��Ђ����Ă��̂��_�Ђ̂͂��܂�Ƃ����܂��B

�������ȍ~�A�����_�ЁA���Ƌ{�A�����_�ЂȂǂ����J���Ă��܂��B���Ƌ{�͌c��19�N(1614)�̑��~�̐w�̂����ɓ���ƍN�������s���q��֗������A�����̔��тɊ��ʼnƖ�ƉƖ����������Ƃ����̎�������A���̑����@�Ɋ�������Ă������̂ł��B�܂������Ɂu�_�v������A����́u�F���V�c�̌�B�E�v�Ɠ`����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

���L��_�Ж{�a

|

�������_��

|

|

�����Ƌ{��

|

|

|

���b���{�_��

|

����א_��

|

|

�I ��g�����L��{������ ����g�����L��{�́A�F���V�c�̍c���ŁA���{���̖{�i�I�Ȏ�s�̋{�a���z�������Ƃ����Ă��܂��B���Ē����ԁA�{�Ղ������炸�A�u���̍c�s�v�ł����B�F��Ȑ����������܂������A�Ƃ��Ɉȉ���3�̐����L���ł����B

��1�͖@�~���тɂ���Ƃ����u�㒬���v�B ��2�߂͖L��_�Е��߂��璷���ւ����Ă������Ƃ����u�������v�B ��3�߂��u�����̏����琅���������v�Ƃ����L�^����A�V����̉E�݈�̂ɂ������Ƃ����u�{�����v�ł��B

���������A���a28�N(1953)�ɖ@�~��t�߂��狐�����������������A���a36�N(1961)�ɎR�������Y���m�̎�ɂ���đ�ɓa�Ղ������B���ꂪ��g�����L��{�ł���ƍl������悤�ɂȂ�A�����͔ے肳��܂����B�������A���܂ł��u�������v�u�{�����v�������咣����l�͂��܂��B |

|

|

���_��

|

|

|

�J ��l��n

���ޗǎ���̑�m���E�s��(668�`749)�ɂ���āA���n�ɓV��19�N(747)�A����ɔ@���Z�ω��Z�n���������u����A䶔��J蓂̋��{���s���܂����B�䂪���ŏ��̕揊�ł���A�Α����̂͂��܂�Ƃ������Ă��܂��B�������L�ɂ́u������V�������N���A��m���s��O���B���n�ނ�̌ÐւȂ�B���_�̕揊�Ɖ]�ӁB�v�ƋL����Ă��܂��B

���]�ˎ���ɂ́A�u�_�v(��l��n�̂��Ƃł�)�u�~�c�v�u�ь��v�u����v�u�����v�u�Γc�v�u�����v�̂V�̕揊�́u��⎵��v�ƌĂ�Ă��܂����B�剖�����Y������������c�̕悪����A���̕�̕����͕����Y�̕M�Ղł��B |

|

|

���n�����̉��ɂ���ד��ɓ���ƕ揊�ł��B

|

�������炭�A���̕�c���Ǝv���B����ȋC������B

|

|

�K ������

���R���͐��ėڗ��R�Ƃ����܂��B���`�ɂ��A���]���҂����̕a���������s��ɓy�n����i����A�V��19�N(747)�ɐ����V�c�̒���ŁA�s��̎�ɂ���ĊJ�R���ꂽ�Ƃ����܂��B�n�������͔����l���Ɏ����������������厛�@�ł������A�����ɂ͍r�p���Ă��܂����B

�����i���N(1206)�ɖ@�R��l������������l�V�����֓��z�ς��C���邽�߂ɕ����r���ɗ������A�u�����͂Â˂Ă��m�邱�̎��̌����܂˂��@�̂Ƃ����сv�Ɖr��ōċ��ɐs�͂��āA��y�@�̔O���O�@����ɂ��܂����B���݂͏�y�@�m���@�h�̎��@�ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���Ƃ������ƂŁA�K�C�h�}�b�v�ɉ����Ď��Ă��܂������A�Ȃ��C�}�C�`�������Ȃ��c����Ƃ������Ƃʼn�Ў��ӂɂ����̂����A�_�ЂƂ����ƕ�n�߂�������肾������Ȃ��E�E�E�����Ă��Ă��ʔ����Ȃ������Ȃ��B�@���������܋C���ł��B

�����܂�

����Ћ߂���JR�ݕ����̉��A�ݕ����Ƃ����Ă����}�u�͂邩�v�������Ă��܂��B ������1.4m�ł��B�@�^�N�V�[���ʍs���ɓ��ɕt���Ă�����Ă��܂�������u�E���v�ƌĂ�Ă��邻���ł��B |

|

|

�� �y�����̃A�N�e�B�r�e�B�f�[�^�z�@ ����:9,148���@����:9.9km�@�ړ��K��:5�K�@

�����̋L���̃}�[�J�[�u���v�ȍ~�́A�K�C�h�}�b�v����̓]�ڂł��B |

|