|

�`�`�`�@���炳��̂ӂ���ƎU���@�`�`�` No.101�@ ��Q����łɌ��H�R�U���@�`�x�R�s�������|���` (2022.09) |

|

|

�����N�̂��~�ɕ�Q������Ȃ������B�Ȃ������������Ă���悤�ȋC�������������Ă���E�E�E�B�X�b�L�����邽�߂ɂ͎����O�ꂾ���s���˂Ȃ�܂��B�O�Q�肵���Ƃ��ɁA����ɂ���c�Q�̖��ׂ܂ŐL�тĂ��Ė��f�������Ă���̂Ő��������J�b�g�������ǁA�܂��L�тĂ邾�낤����m�R�M���Ńo�b�T�����Ă��悤���ȁB���[��A���������x�R�܂ōs���̂Ȃ�ނ��ό��Ȃǂ��܂߂����Ȃ��c���Ă��Ƃŕx�R�ɍs���܂����B |

|

|

|

|

|

���O���ɉƑ��Ɂu�����A�x�R�ɍs���Ă���v�ƍ����A�h���\������āA�d���m�R�M���ƒނ蓹����������ďA�Q�B�����͒��H���Ƃ��Ă���o�������B�Ⴉ�肵���̓T���_�[�o�[�h�Ƌ����������̂������͂��̌��C�͖����i39km�I�[�o�[�Ō�������Ĉȗ��A���d�^�]�͋ނ�Ŗ͔̓h���C�o�[�ɂȂ��Ă���j �������H�́u�k�������j���[�A���H��(5/9�`12/16)�v�Ƃ��ŁA���������ŎԐ��K����Ζʒʍs�������B

|

|

|

��15���߂��ɍ��C���̖ړI�ł��邨��ɒ�����

|

�����ׂƂ̔�r�c����ς�o�b�T�����Ă��܂����I

|

|

�������Ⴂ�܂���

|

�����̌�A���͂�|�����Ă��Q������܂����B �m���Ă��H�@�R���r�j�Ŕ����������ƘX�C�ƃ}�b�`���Z�b�g�ɂȂ����u����Q��Z�b�g�v�ɂ��o��URL���t���Ă��āA�A�N�Z�X����Ɠnjo����20���������āB ����Ă݂܂����B�X�}�z���炨�o�������Ȃ���̂���w��B���肪�����̂��ǂ����H�H�H�A�܂��C�����̖�肾�ˁB

������Q���́u�[�܂Â߁v�ɋ��ނ�ɕ����\�肾�������ǔ�J�C���`�ʃr�[���Ɠ��{���Ƃ܂݂��č����̏h���ꏊ�֒��s�� |

|

������̏h�́u���H�n�C�c�v

|

���܂��͕��C���I

|

|

�����C�͕ʓ��ɂȂ��Ă��āc����

|

|

|

|

|

|

���N�����Ȃ��@�J���������ɖ߂���

|

|

|

���I�V���C���s���Ă݂悤

|

���Â��Ă悭�킩���

|

|

�������@�����͂�[�A�v�X�ɂ悭���������@�k�A���v�X���Y��ɎB��邩������Ȃ��Ǝv���B�e�|�C���g�ɍs�����I

|

|

|

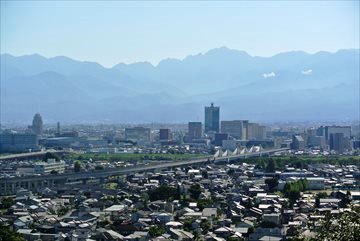

�����H�R���猕�x��w�i�ɂ����x�R�s�������n����

|

���R�͉���ŃC�}�C�`

|

|

���~�̎��E�ǍD�Ȏ��́��i�u�x�R�ό��i�r�v����ؗp�j�@�^���[111�̏オ���{��o�R�댯�x�������u���x�v

|

|

|

�����H�R�����W�]�䂩��R������r���Ɉē����c

|

���x�R�s�������|���c���������Ƃ�����悤�Ȗ����悤�ȁc�s�������ƂȂ��Ȃ��A�����炠���H ������Ɗ���Ă��� �Ƃ������ƂŁA�`���b�g�̂���ōs���Ă݂��B

����t�͉������낤�H�ƒT���Ȃ���⓹�������Ă����A��ԉ��ɂ���u���������فv�܂ŗ����B |

|

�����������ق̒��ԏ�ɎԂ��~�߂āA���ɓ����Ă݂�

|

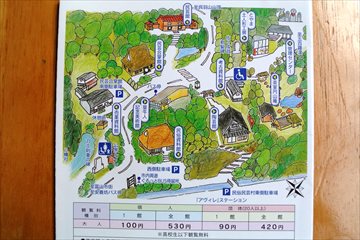

���Ԃ���̂����Ă����W�̂��˂������ւŏo�}���Ă���Ă����B ���F�u���َ�t�͂�����H�@�ǂ�ȃV�X�e���H�v ��t�F�u�e��100�~�ő��X���َ��ɕ����Ă��������B �S�يϗ�����530�~�ł��v ���F�u���[��A���Ⴀ�S�قŁv ��t�F�uJAF�̉���͂͂������ł����H�v ���F�u�͂��v ��t�F�u�ł�����420�~�ɂȂ�܂��B�@���ꂩ��A��̂ق��ɂ����ԏꂪ���邩��A�Ԃňړ����ꂽ�ق����y�ł��B�₪������Łv |

|

|

|

|

������������

|

�����������ق́A�x�R�s���ӂ̖������������W�E�ۑ��E�W�����邽�߂ɏ��a49(1974)�N�ɊJ�ق���܂����B �����قƂ��Ĉڒz���ꂽ�̂́A�x�R�s�R�c�����i���R�c���j�ɂ������J�Y�ƏZ��ŁA�ڒz���Ɉꕔ�����z���܂����B�J�Y�Ƃ͍]�ˎ������Ɍ��Ă�ꂽ�A�����╘�Ԃ��E��������̔_�Ƃł��B ���������́A�߁E�H�E�Z�𒆐S�Ƃ��鐶���p��A�_�k��{�\�Ȃǂ̐��Y�p��A��p��Ȃǖ�1,700�_����܂��B �i�x�R�s�������|��HP����]�ځj |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��������

|

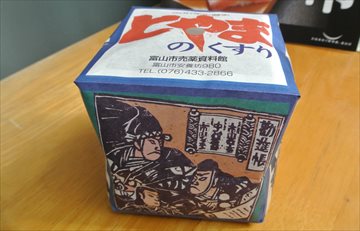

��300�N�]�̗��j�����u�x�ƎR��ܔ�����₭�v�W�̎j������ۑ��E���p���邽�߂ɁA���a59�i1984�j�N�ɊJ�ق��܂����B���������̂���846�_�́u�x�R�̔����v�Ƃ��āA���d�v�L�`�����������Ɏw�肳��Ă��܂��B�������܂߂����X�̎�����ۊǂ��A�W������W���s���Ă��܂��B �i�x�R�s�������|��HP����]�ځj |

|

|

|

|

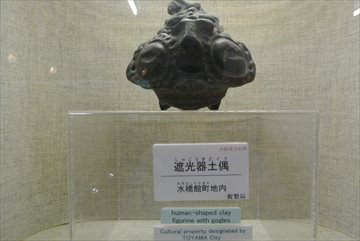

���n��L���łȂ���u�ʊف@�����c�Ɠy���v

|

���������������D�����y�Y�ɂ��������܂���

|

|

�����|������

|

�����|�����ق́A���v2�i1862�j�N�A�x�R�s�R�c���[/���̂��i���R�c�����[�j�Ɍ��Ă�ꂽ�R�݉Ƃ̏Z����A���a43(1968)�N�Ɉڒz�������̂ł��B ����╗�J�ɑς��鋐��Ȓ�����̗p�ނ͎�ɟO���₫�ŁA�؍ނ̒��B���猚�z�A�����܂ł�8�N��v�����Ƃ����Ă��܂��B ���|�����ق́A�����y�n�̌��ʓI�ȗ��p�A��Ƒ��̏Z���A�{�\�ւ̓K�p�Ȃǂ��牮������3�w�ɍ���Ă��܂��B �܂��A����ɑς��邽�߂ɋ���ȑ单���i34�p�p�̟O���₫�ށj����͂�A���������g���Ă��܂��B �i�x�R�s�������|��HP����]�ځj |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����|��

|

�����|�ق͖���12�i1879�j�N�A�������130�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ���ł��B ���a40(1965)�N�ɁA���c�E�g��(���16�㐴���q���P��)�����A�����q��(15��)�̕Ď����L�O���āA����ˎs(���_����)���炱�̔��n�ֈڒz���A�x�R�s�Ɋ���܂����B ���Ƃ��Ă͑�ϑ傫�Ȃ��̂ŁA��������o���Ă���݂�j���A��90cm�i���ԁj���Ƃɂ����Ă�����Ȓ��A�������Ȃ��ł���L����(�ʂ�)�A�����ȓ���(�ނȂ�)�Ȃǔ��Ƃ��Ċi���̍��������ł��B �i�x�R�s�������|��HP����]�ځj |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���l������

|

���x�R�s��3,000m���̎R�x������C�ݕ��܂ő��l�Ȓn����L���A�s���ɂ͖�1,050�����̈�Ղ��m���Ă��܂��B���ق͎s���̈�ՂŔ��@���ꂽ�o�y�i��W���E�ۊǂ���{�݂Ƃ��āA���a54�i1979�j�N�ɊJ�ق��܂����B ��y�펞��i���Ί펞��j���畽������܂ł̏o�y�i������̗���ɉ����ēW�����A�n��Ǝ��̕����̕��݂��w�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�l�Î����ق������H�u�ˎ��ӂɂ͑����̈�Ղ�����܂��B �i�x�R�s�������|��HP����]�ځj |

|

|

|

|

|

|

|

�����|��

|

�����|�ق́A����27�i1894�j�N�Ɏs����˂Ɍ��Ă�ꂽ���_�̏Z��̈ꕔ���ڒz���A���a56�i1981�j�N����x�R�s���|�قƂ��āA�S���e�n�̕�炵�̂₫���̂��Љ�Ă��܂��B �����́A�ǎ��ȍޗ����ᖡ���ďW�߁A���x�ȋZ�p�ō���Ă��܂��B �x�R���̕��암�Ɍ��Ă�ꂽ�؍ȑ����Ɓu�A�Y�}�_�`�v�̓T�^�Ƃ��ĕ]�����A����9�i1997�j�N�ɍ��̓o�^�L�`�������ɓo�^����܂����B �i�x�R�s�������|��HP����]�ځj |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��⹋��l�L�O���p��

|

��⹋��l�E�E�E�u��z�����Z�p�ɂ���ēƎ��̉拫��n�o���A���{��d�̒��ł��A�ЂƂ���ِF�̑��݂Ƃ��Ē��ڂ��W�߂鐅�n��Ɓv�@�������ł��B

���ԕs���Ɣ�J�Ńp�X���܂����B |

|

����Q����łɗ���������u�x�R�s�������|���v�A�`���b�g�̂��肪�����Ԃ̑؍݂ƂȂ��Ă��܂����B����������i�ɋ���������l�͊ӏ܂ɂ܂��������邩������Ȃ��ȁB ���̎{�݂͏��a40(1965)�N�ɖ��|�ق��J�ق��A�Ȍ�A���|�����فA���������فA�l�Î����ق�ݒu����A���a54�N(1979)�ɂ͂�������̕����W���Ƃ��āA�x�R�s�������|���ƂȂ������������c1989�N�܂ŕx�R�ɏZ��ł��āA���x���O��ʂ������Ƃ����������ǒm��Ȃ������B ������������A���Z��ł�߂��ɂ�����ȏꏊ�����邩������Ȃ��Ȃ��c���ꂩ��L��������Ɠǂ��[���ƁB |

|