|

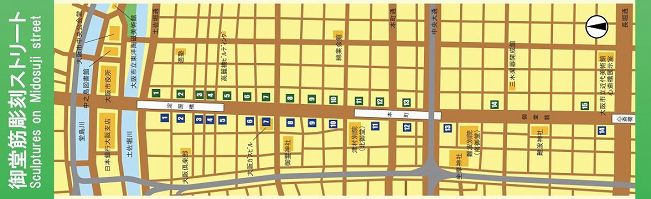

~~~ くらさんのふらっと散歩 ~~~ No.089 御堂筋彫刻ストリート ~淀屋橋から心斎橋の29体の彫刻~ (2017.02)

|

|

|

■昨年から「大阪あそ歩」のウォーキングマップで大阪市内を歩き回っています。 ある日、御堂筋の本町あたりで彫刻が設置してあるのを見て思いました。「なんだかポツポツと見かけるけど、いくつくらい並んでいるのだろう?」って。家に帰って調べました・・・全部で29体、淀屋橋から心斎橋までの区間を「御堂筋彫刻ストリート」と名付けられているそうです。 「ふーん、そんなにたくさん設置されているのかぁ よっしゃ、全部見てきてやろうじゃないか!」 ってことで、御堂筋彫刻ストリートへ。

*1. 掲載した写真にマウスオーバーで拡大される仕様を組み込んであります。 *2. 各彫刻のデータは大阪市のWebサイト からの転載です。http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000050399.html

|

|

|

|

|

■大阪市では、大阪のメインストリートである御堂筋を市民や国外からの来訪者に親しまれるアメニティ豊かな芸術文化軸としていくため、沿道企業等からの寄付により、世界的にも一級品である彫刻を設置していく「御堂筋彫刻ストリート」の整備を進めています。 彫刻作品は、「人間賛歌」を主テーマとし、「人体」をモチーフとしています。 (御堂筋彫刻ストリートリーフレット/2014.9版)

|

|

|

1. みどりのリズム 作者:清水多嘉示 寄贈者:㈱第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行) |

|

|

講評: 手を組んでダンスをする2人の少女の一瞬のポーズを捉えている。往々にしてダイナミックになりすぎそうな題材を、清水多嘉示は、感情を抑え、厳格な構成による構築的手法で、軽快なリズムに満ちた彫刻に仕上げてみせた。それまでの近代日本彫刻が重要視しなかった構築的彫刻の代表作としても高く評価されている。 |

|

作者プロフィール: 1897年長野県に生まれる。画家として出発したが、1923年渡仏、ブールデルに師事し彫刻を学んだ。帰国後は彫刻家として、1981年に世を去るまで、日本国内ばかりでなく国際的にも活躍した。また彼は、御堂筋の建設を積極的に推進した関一大阪市長(1923~35年在任)像(中之島公園に設置)の作者でもある。

|

|

|

2. 休息する女流彫刻家 作者:アントワーヌ・ブールデル 寄贈者:日本生命保険相互会社 |

|

|

講評: アントワーヌ・ブールデルは、力強く男性的なモニュメント性の強い作風で知られるが、この作品のような叙情あふれる女性像も数多く手がけている。モデルは、当時の彼の助手で、後に妻となったクレオパトールであり、彼の彼女に対する暖かな視線が作品のいたる所から感じとれる。アントワーヌ・ブールデルは、力強く男性的なモニュメント性の強い作風で知られるが、この作品のような叙情あふれる女性像も数多く手がけている。モデルは、当時の彼の助手で、後に妻となったクレオパトールであり、彼の彼女に対する暖かな視線が作品のいたる所から感じとれる。 |

|

作者プロフィール: 1861年フランスのモントーバン生まれ。1893年より15年間、ロダンの助手として働いた。ロダンから多くを学びつつも、やがてその影響から離れて生命感に満ちた量塊の構築によって独自のスタイルを確立した。代表作は40点以上に及ぶ「ベートーヴェン」の連作、「弓を引くヘラクレス」など。1929年、パリ郊外にて没。

|

|

|

3. 座る婦人像 作者:エミリオ・グレコ 寄贈者:㈱大林組 |

|

|

講評: エミリオ・グレコは、現代イタリア具象彫刻界の代表的な巨匠である。作品の形態上の特徴は、独特のポーズにある。この作品は彼の主要なテーマである「座せる像」シリーズ中の1点であるが、一見不自然とも思われるポーズをとることによって、緊張感と生命力を与えることに成功している。 |

|

作者プロフィール: 1913年イタリアのシチリア島に生まれる。父の病気のため学業を放棄、墓碑彫刻工房の徒弟として大理石の荒彫りを学ぶ。1943年ローマ・クワトリエンナーレ展に出品、テラコッタ作品が国立近代美術館に買い上げられる。これによって認められた後は、国際的なコンクール等で受賞を重ね、日本でもたびたび展覧会を開催。1995年没。

|

|

|

4. 姉妹 作者:中村晋也 寄贈者:東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱) |

|

|

講評: 中村晋也は、このような古典的様式の女性像を得意とする作家である。すぐ後ろにいる妹に優しい視線を投げかける姉と、姉に頼るように身を寄せる妹。身体のバランスも肉付きも酷似した2人の裸婦が寄り添い、親密で暖かな雰囲気を醸し出す。姉妹の心の絆の強さが伝わってくるような作品である。 |

|

作者プロフィール: 1926年三重県に生まれる。東京高等師範学校(現・筑波大学)を卒業後創作活動に入る。1972年鹿児島大学教授に就任。これまでにも鹿児島市甲突河畔に大久保利通像(1979年)、西鹿児島駅広場に「若き薩摩の群像」(1982年)などの野外彫刻を制作している。

|

|

|

5. みちのく 作者:高村光太郎 寄贈者:㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) |

|

|

講評: 高村光太郎の晩年の代表作である。十和田湖の自然の偉大さ、深遠さを表現した彫刻であるとともに、彼の心の中に生きていた妻・智恵子の残像を具現した裸婦像でもある。2人の女性からなるこの作品は、よく見ると全く同一の裸婦像を向い合せに置くという極めて異例の構成となっている。 |

|

作者プロフィール: 高村光太郎(1883~1956)は明治の彫刻界の重鎮、高村光雲の長男として生まれ、彫刻家への道を進んだ。東京美術学校(現・東京芸術大学)時代にロダンを知り、西洋に触れることによって、やがて旧態依然たる彫刻界から離れ、独自の彫刻世界を築きあげた。近代日本彫刻史上極めて重要な作家のひとりである。また、「道程」「智恵子抄」などの詩集でも知られる。

|

|

|

6. 陽光の中で 作者:佐藤敬助 寄贈者:株式会社アクセス |

|

|

講評: 人は心満たされるとき、豊かな暖かさを醸し出すと同時に、私たちに安らぎを与えてくれるという佐藤敬助の思いが表現された作品である。 |

|

作者プロフィール: 1976年東京教育大学大学院教育額研究科修了。 1988年度文部省在外研究員(若手)として渡欧。主な作品に1974年第4回日彫展奨励賞「日溜り」、1977年第7回日彫展日彫賞「朝の海」、1978年第8回日彫展努力賞「もの思う女」、1980年第10回日彫展日彫賞「春の香り」、1984年日展特選受賞「朝の大気」、1985年日展無鑑査特選「移りゆく大地」などがある。 1993年、2000年日展審査員。現職、長崎大学教育学部教授。

|

|

|

7. ジル 作者:朝倉響子 寄贈者:㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) |

|

|

講評: 日本に数少ない第一線で活躍する女性彫刻家である朝倉響子がつくりあげる、日常生活の中のワンシーンを見るかのような現代的で都会的に洗練された女性像である。この作品は、朝倉芸術の大きな魅力である、今日に生きる女性のあるがままの姿が美しく、かつ格調高く表現されている、ファッショナブルでエレガントな女性像である。 |

|

作者プロフィール: 近代日本彫刻界の巨匠、朝倉文夫の次女として、1925年東京に生まれる。姉は舞台美術家の朝倉摂。初期は日展を中心に活躍していたが、1956年に脱退。以後フリーに。1982年、「ニケ」にて中原悌二郎賞受賞。新宿や銀座、横浜、仙台、姫路などの都市環境の中に置かれる野外彫刻を数多く手がけている。

|

|

|

8. 火の王No.1 作者:フィリップ・キング 寄贈者:大阪ウォーターフロント開発㈱ |

|

|

講評: フィリップ・キングは、イギリス現代彫刻の代表的作家の1人である。彼の作品の大きな特徴は、まるで舞台劇のような雄弁で激情的な動きと構成にある。この作品でも、彼の持ち味が十分に発揮されている。量感のある幾何学的立体の使用、荒削りな材質感が、「火」という主題を明確にし、作品により一層の力強さと緊張感を与えている。 |

|

作者プロフィール: 1934年、北アフリカ・チュニジアのチェニス生まれ。ケンブリッジ大学、セントマーチン美術学校に学ぶ。セントマーチン卒業と同時に同校で教職につき、以後20年間彫刻を教える。その教室からは、ギルバート&ジョージ、リチャード・ロング、ブルース・マクレーンらイギリス現代美術を代表するスター作家を輩出している。

|

|

|

9. 若い女 作者:桜井祐一 寄贈者:㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行) |

|

|

講評: はつらつとした、若く健康的な肢体から、初々しさとほのかな色香が感じられる。Tシャツをお腹のあたりで持っているポーズがユニークで、オーソドックスなモチーフが魅力的なものになっている。桜井祐一の長年にわたる美への探究心が帰結した作品である。 |

|

作者プロフィール: 大正3年、山形県米沢市生まれ。関根関根聖雲の弟子小林芳聡の木彫の手伝いをしながら木彫の手ほどきを受けた。昭和7年、日本美術院の平櫛田中に師事し、院展に出品するようになる。同9年、友人をモデルにした木彫「乞う人」で院展初入選し、20歳の時で彫刻家のデビューを果たす。 30年代から木彫より塑像を多く制作するようにり、34年以降の一連の「ネグリジェの女」シリーズによって、具象派作家の地歩を確立する。

|

|

|

10. 腕を上げる大きな女 作者:アントワーヌ・ブールデル 寄贈者:㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行) |

|

|

講評: 丸太のような太い腕、球形に近い小さな頭部、円筒形のしっかりした首、そしてギリシャ式の壷形の堂々たる体躯、それらが絶妙のバランスの中で一体となって、この作品を構成する。腕を頭の上で組む以外は、身体にほとんど動きはない。アントワーヌ・ブールデルにはめずらしい静的なポーズが、この女性像に更なる生命感を与えている。 |

|

作者プロフィール: 1861年フランスのモントーバンに生まれ、1929年パリ郊外にて没。15年間ロダンの助手として働いた。生涯劇的な動きを追及しつづけたロダンに対して、初期のギリシャ彫刻のもつ素朴さと力強さにひかれたブールデルは、構築性を重視した独自のスタイルを完成させた。彼のモンパルナスのアトリエは現在ブールデル美術館になっている。

|

|

|

11. 渚 作者:淀井敏夫 寄贈者:田村駒㈱ |

|

|

講評: 淀井敏夫は、昭和の具象彫刻界の大家の1人である。彼には、動物をモチーフにした作品が多く、それらは、まるでジャコメッティ彫刻のような繊細な構成によって、生き物の命のはかなさを感じさせる。この作品は、海辺の椅子でくつろぐ若い女性の姿を表したものであるが、彼ならではの叙情が漂っている。 |

|

作者プロフィール: 1911年、兵庫県朝来郡生まれ。大阪市立工芸学校で家具作りを学んだ後、東京美術学校(現・東京芸術大学)彫刻科を卒業。昭和30年代より淀井彫刻の主要技法である“石膏直付け法”による作品制作を開始。以後、ユニークな作品を次々と発表し、高い評価を得ている。1985年と87年には大規模な回顧展も開かれた

|

|

|

12. 道東の四季‐春 作者:舟越保武 寄贈者:清水建設㈱ |

|

|

講評: 北海道釧路市にある弊舞橋に設置されている4作家競作による「道東の四季」のうちの1点「春」のエスキースである。実際に釧路に設置されている像は薄衣をまとっているが、この作品は、裸体である。舟越保武は、清楚で優美な女性像を得意としており、無理のない自然体で立つ純潔な乙女の姿は、いかにも「春」というテーマにふさわしい。 |

|

作者プロフィール: 1912年岩手県生まれ。1939年東京美術学校(現・東京芸術大学)彫刻科卒業、同年佐藤忠良らとともに新制作協会彫刻部の創設に参加、会員となる。舟越は敬虔なカトリック信者であり、「長崎二十六殉教者記念像」をはじめ宗教色の濃い作品を多く手がけている。その作風は簡潔にして清楚、詩的な香りを漂わせている。

|

|

|

13. ブレンタのヴィーナス 作者:フランチェスコ・メッシーナ 寄贈者: ㈱三保造船所 |

|

|

講評: 1947年の「アリーチェ」を基に、1987年に再制作された作品である。北イタリアを流れるブレンタ川で遊ぶ少女の姿をヴィーナスに見立てている。この作品がもつ平和で気負いのない雰囲気は、あまりに技量が目立ち、怖いほどの緊張感に満ちた1940年前後のフランチェスコ・メッシーナの作品には見られなかったものであり、老境の味わい深い作品である。 |

|

作者プロフィール: 1900年、イタリア・シチリア島の生まれ。幼くして北イタリアのジェノヴァに移住。彼の若き日は貧しさとの戦いの日々でもあった。墓碑大理石の石工として生活費を稼ぎながら、彫刻の制作に没頭。1921年のナポリ・ビエンナーレでその卓越した技量が認められ、1930年~1932年の“ボクサー”の連作で評価を決定づけた。

|

|

|

14. ヴェールを持つヴィーナス 作者オーギュスト・ルノワール 寄贈者:鴻池グループ |

|

|

講評: 印象派の巨匠オーギュスト・ルノワールの豊満な裸婦を描いた晩年の絵画からそのまま抜け出してきたような作品である。1912年に疾病してからは、絵筆を持つのも不自由となり、彼のデッサンを忠実に三次元に置換えたリシャール・ギノーの協力を得て、以前にも増して積極的に彫刻に取組むようになった。この作品は、その時期の制作である。 |

|

作者プロフィール: ルノワール(1841~1919)は、わが国でもっとも人気のある画家である。あふれんばかりの豊饒な色彩が乱舞する少女や裸婦を描いた絵画はよく知られているが、その彫刻作品はあまり知られていない。彼が彫刻に手を染めたのは1903年、60歳を過ぎてのこと。その制作は1913~15年にピークを迎える。

|

|

|

15. 少年と少女 作者:リン・チャドウィック 寄贈者:大阪市 |

|

|

講評: 鋭い線と面で構成された個性的で大胆なフォルム。足らしきものの存在から、かろうじて人物と判る。荒削りの仕上げが、少年と少女の素朴で純真な印象を表現しているかのようだ。具象でも抽象でもあるユニークな造作が、リン・チャドウィックの特徴であり、現代彫刻界でも特異かつ重要な存在である。 |

|

作者プロフィール: 1914年、ロンドンに生れ、マーチャント・ティラー校を卒業。のち、建築を修める。戦時中は海軍航空隊のパイロットとして服役し、1945年には、モービルの実験的仕事を始めている。1950年、ロンドンのジィンペル・フィルス・ギャラリーにて、最初の個展を開催。1960年以来、ロンドンのマールボロー画廊、ニューヨークのエム・エム・クネードラー画廊と契約。現在、イギリスのクロウチェスター州のコッツウォルズに在住。

|

|

|

16. ダンサー 作者:ヴェナンツォ・クロチェッティ 寄贈者:㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) |

|

|

講評: 胸の前で腕を組み、静かにたたずむ若い踊り子。うっすらと微笑を浮かべた口もと、横を向いて何かを見つめる優しい眼差し、細く伸びた足。この作品には、叙情がみずみずしく漂っている。ヴェナンツォ・クロチェッティは、現代イタリアを代表する具象彫刻の大家であり、「踊り子」シリーズは、彼が長年にわたって制作し続けるテーマでもある。 |

|

作者プロフィール: 1913年イタリア・ジュリアーノーヴァ生まれ。早くからその才能が認められ、36歳にしてサンピエトロ寺院正面扉レリーフ(1964年完成)の国際コンペに優勝し、その評価を揺るぎないものにした。以後、名実ともに巨匠の道を歩み続け今日に至っている。1989~1990年にかけて、広島、モスクワなど世界8都市を巡る世界巡回展を開催した。

|

|

|

17. ボジョレーの娘 作者:富永直樹 寄贈者:三井住友海上火災保険㈱ |

|

|

講評: ワインで有名なボジョレー地方の若い女性を、頭にブドウを載せたさっそうとした姿で表現している。この作品は、華やかで親しみやすい作風で知られた富永直樹の特色のよく表れた晩年の小品である。 |

|

作者プロフィール: 1913年長崎市生まれ。 東京美術学校卒業後、日展を中心に活躍する。北村西望に師事し、人々に親しみやすい作風で人物像を多く手がける。屋外の記念碑的な大作も多く、1989年には文化勲章を受賞する。

|

|

|

18. 水浴者 作者:マルチェルロ・マスケリーニ 寄贈者:㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行) |

|

|

講評: すらりと伸びた脚、布の線の動きによって暗示される両腕、はちきれそうな胸、愛くるしい顔。水浴を終え、水から上がったばかりの少女の一瞬のすがすがしい姿態が見事にとらえられている。作品の骨格が基礎的な立体で構成されているにも係らず、具象的な印象を与えるのは、マルチェルロ・マスケリーニのロマンティストとしての資質ゆえであろう。 |

|

作者プロフィール: 1906年北イタリア生まれ。独学で彫刻を学び、19歳にして地元トリエステで彫刻家としてのスタートを切る。1931年ローマ・クワトリエンナーレ展でアルトゥーロ・マルティーニの作品と出会い、古代エトルリア美術を知り、自己のスタイルの確立に大きな影響を受けた。その後は、国際的に華々しく活躍。1983年トリエステにて世を去る。

|

|

|

19. ヘクテルとアンドロマケ 作者:ジョルジオ・デ・キリコ 寄贈者:㈱日本興行銀行(現 ㈱みずほ銀行) |

|

|

講評: ジョルジオ・デ・キリコは、形而上絵画の創始者で、後のシュールレアリスム運動にも大きな影響を与えた。彼の作品を貫くのは、卵型の頭、紡錘形の脚、螺旋になった腕をもった人体である。この作品も、そのような彼のスタイルが表れた作品であり、主題であるギリシャ神話も、ギリシャに生れ育った彼が得意とした題材である。 |

|

作者プロフィール: 1888年、イタリア人の両親のもと、ギリシャに生まれる。18歳でミュンヘンに渡り、王立美術学校に学んだ。この時代にニーチェの哲学やドイツ・ロマン派の影響を受け、現実の事物の背後にあるメタフィジカル(形而上的)な領域を探った。しかし1920年ころ作風は一変し、マチエールへの関心が強まり古典的様式に近づいていった。1978年没。

|

|

|

20. 啓示 作者:日高正法 寄贈者:ハタダ㈱ |

|

|

講評: この作品は、天から落ちてくる「神の声」と、それを受けとめる人間を表現しており、作品では、直線と曲線、鋭角と穏やかなカーブ、天を指す手と地に向かう紡錘形の物体、密と粗など、背反する要素の組合せによって、人間を超える不可視な存在を暗喩し、「神の啓示」という宗教的なテーマを見事に具現している。 |

|

作者プロフィール: 1915年鹿児島県生まれ。1931年より、東京美術学校(現・東京芸術大学)の教授だった黒岩満哉に師事し、彫刻を学ぶ。1936年二科展に初入選、以後二科展を中心に発表活動を行っており、現在理事。大阪市東住吉区在住。

|

|

|

21. 大空に 作者:桑原巨守 寄贈者:武田薬品工業㈱ |

|

|

講評: 流れるような体の動きが美しく、見る者の視線は、自然に空へと向けられる。高く上げた少女の手には、今にも飛び立ちそうな鳩がいて、その手の先に希望が見えるようである。 |

|

作者プロフィール: 1927年 群馬県沼田市に生まれる。東京美術学校彫刻科卒業後、女子美術大学芸術学部専任助教授となり、66年に二紀会展同人賞を受賞する。翌年、女子美術短期大学部造形科に彫塑教室を創設する。 二紀会展菊華賞受賞、第2回高村光太郎大賞展に招待作家として出品、美ヶ原高原美術館賞受賞、二紀会展同展文部大臣賞受賞等。

|

|

|

22. イヴ 作者:オーギュスト・ロダン 寄贈者:大阪瓦斯㈱ |

|

|

講評: オーギュスト・ロダンは、「考える人」「カレーの市民」「バルザック」「地獄の門」などの彫刻で知られる近代彫刻の父である。この作品は、彼の最も充実した創作活動時期のもので、その身をよじるポーズといい、量感ある肉付けといい、いかにも彼らしい骨太で存在感のある力作である。 |

|

作者プロフィール: 1840年フランス・パリ生まれ。14歳より5年間、プチ・エコールにて装飾美術を学んだのち、建築装飾の仕事を続けながら彫刻を学ぶ。1875年のイタリア旅行でミケランジェロの作品に触れ、感動。1876年「青銅時代」を発表し第一線の彫刻家として歩み始めた。上記の代表作をはじめ、多くのブロンズ、大理石の作品を残し、1917年、ムードンで没した。

|

|

|

23. 踊り子 作者:フェルナンド・ボテロ 寄贈者:長谷工コーポレーション |

|

|

講評: モナ・リザも、アダムとイヴも、精悍な騎士も、フェルナンド・ボテロが描くと、太っちょのまんまるに変身してしまう。戦後の具象画家の中でも彼ほど際立ったスタイルをもつ美術家は珍しい。この作品は、他の彫刻家の裸婦像よりも肉付きがよく、ユーモラスで温かい。まさに彼の絵画の延長線上の造形である。。 |

|

作者プロフィール: 南米コロンビア出身の画家(1932年~)。マドリードのサン・フェルナンド美術学校に学んだ後、フィレンツェでフレスコ技術を習得した。人物を彼一流の大きく膨らんだかたちに変形させていくのが、ボテロ芸術のスタイル。表現する対象を膨らますことで作品にはユーモラスでほのぼのとした味わいが生まれ、観る者をやすらぎのなかに包み込む。

|

|

|

24. 女のトルソ 作者:オシップ・ザツキン 寄贈者:湯浅富一 湯浅禮子 |

|

|

講評: 力強く簡潔な線とヴォリューム感。この「女のトルソ」は、平面の集まりとして再構築されたキュビスムの特徴を示しつつも、厳格なフォルムから解放された自由な表現がみられる。抽象と人間の内面表現を融合させたザツキンの特色がよく現れた、彼の最盛期の作品である。 |

|

作者プロフィール: 1890年ロシアのスモレンスクに生まれる。キュービズムやアフリカの土着美術の影響を受けながら自己のスタイルを確立していく。日本との関わりも深く、1925年以来、二科展に出品。1967年没。

|

|

|

25. レイ 作者:佐藤忠良 寄贈者:三井不動産㈱ |

|

|

講評: 佐藤忠良は、現代女性の身体の線やプロポーションの美しさを自然なポーズの中に漂わせた作品で知られ、わが国具象彫刻界の代表的な作家である。この作品も、「モデルの素朴で健康な姿態にひかれ、この身体にことさらの演技的ポーズをさせずに彫刻してみたかった」と彼自身が語るように、人間の自然な身体をみずみずしく表現している。 |

|

作者プロフィール: 1912年宮城県生まれ。戦後の日本彫刻界をリードした作家のひとり。女性をモチーフとした彫刻を得意とし、着衣・裸婦にかかわらず現代的なセンスにあふれる女性像で人気を博している。

|

|

|

26. アコーディオン弾き 作者:オシップ・ザツキン 寄贈者:㈱竹中工務店 |

|

|

講評: オシップ・ザツキンは、ロシア出身で主にフランスで活躍したキュビスムの彫刻家であり、アフリカなどの土着美術に影響を受けた。この作品は、1924年に制作された同名の彫刻を1962年にリメイクしたものであり、自己の造形を生み出そうとして模索していた時期の前作に対し、穏やかで物静かな雰囲気を漂わせている。 |

|

作者プロフィール: 1890年ロシアのスモレンスクに生まれ、1967年パリで死去。ロンドンの工芸美術学校で学んだ後、1909年パリのエコール・デ・ボザールに入学するが、半年で退学。キュビスムやアフリカの土着美術の影響を受けながら自己のスタイルを確立していった。日本との関わりも深く、1925年以来二科展に出品、1931年には会員になっている。

|

|

|

27. 髪をとく娘 作者:バルタサール・ロボ 寄贈者:㈱淀川製鋼所 |

|

|

講評: 太い縄のような豊かな髪、豊満な肉体が目をひく大胆な作品であり、原始彫刻とキュビスムが融合して発展したものである。空を見上げてゆったりと髪をとく姿は、穏やかで温かな印象を受け、バルタサール・ロボの理想である女性の豊満で優美な部分が象徴化されている。 |

|

作者プロフィール: 1910年スペイン・セレシノスデカンボスに生まれる。1939年、パリに移り住み、ヨーロッパ各国で個展。キュービズムの彫刻家として活動。1993年没。

|

|

|

28. 二つに分断された人体 作者:ヘンリー・ムーア 寄贈者:伊藤忠商事㈱ |

|

|

講評: イギリスが誇る巨匠ヘンリー・ムーアは、20世紀を代表する彫刻家の1人である。彼の作品を抽象と呼ぶか具象と見るかはさておき、彼が執拗にこだわり続けた主題が、「横たわる人体」を始めとする具体的なものであったのは確かである。この作品も、一連の人体像の1つであり、単純化された凸面と凹面の構成によって格調高いハーモニーを奏でている。 |

|

作者プロフィール: 1898年、イギリス中部のカッスルフォードに生まれる。リーズ美術学校を経て、1921年王立美術学校に入学、1924年には同校彫刻科講師に就任する。それ以降の世界的な活躍は衆知のとおりである。1946年にニューヨーク近代美術館で初の大回顧展開催。世界中の称賛をあびつづけるなか、1986年に88歳で世を去った。

|

|

|

29. 布 作者佐藤忠良 寄贈者:㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行) |

|

|

講評: さりげない仕草でスッと立つ裸婦。左手に持った布が絶妙のアクセントになっている。この作品は、佐藤忠良の比較的最近のものであるが、彼の到達した円熟したスタイルがよく表れたた秀作である。動きも肉付けも極端に抑制され作品には、静かで確かな存在感と豊かな詩情が漂い、見る者にさわやかな印象を与える。 |

|

作者プロフィール: 1912年、宮城県生まれ。東京美術学校(現・東京芸術大学)彫刻科を卒業後、新制作派協会彫刻部の創設に参加し、会員となる。戦後は、日本の具象彫刻界を代表する作家として国内外で活躍、1981年、日本人としては初めてパリの国立ロダン美術館で個展を開くなど国際的な評価を獲得。80歳を超えた現在も精力的に創作活動を続けている。

|

|

|

|

|

|

■御堂筋の淀屋橋から心斎橋までの間には、いろいろな彫刻が飾ってあります。 お休みの日にはぶらぶらと彫刻を鑑賞しながら歩くのも結構たのしいですよ。 でも行き交う自転車には注意してね。 |

|