|

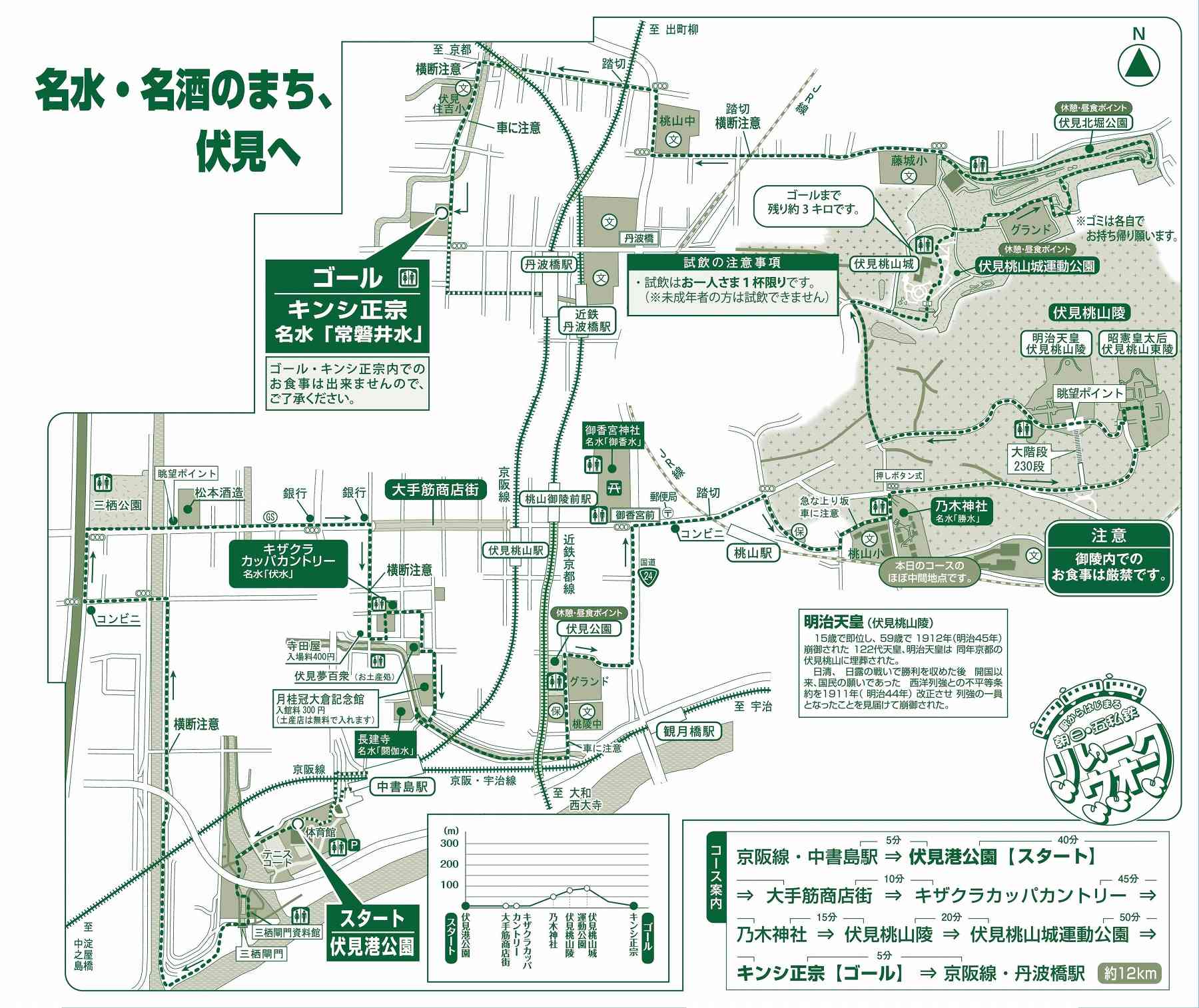

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.086 名水・名酒のまち、伏見へ 〜伏見ウォーキング・後編〜 (2016.11)

|

|

|

■「灘の酒蔵探訪」が「伏見のウォーキング」に替わった「くらさん」一行は、ウォーキングマップに沿って、時々コースアウトしながら順調に足を進めるのであった。

|

|

|

■黄桜酒造・カッパカントリーで小休憩(たばこ)した一行は、健康ウォーキングを再開した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■月桂冠大倉記念館 |

|

|

|

1637年 大倉治右衛門により「笠置屋」を創業 1905年 月桂冠を銘柄名として採用 1910年 駅でコップ付の酒を販売 1927年 「株式会社大倉恒吉商店」を設立 1944年 「大倉酒造株式会社」に変更 1987年 「月桂冠株式会社」に変更 |

|

|

|

|

|

■展示室見学(きき酒付):300円です。

|

|

■月桂冠レトロボトル吟醸酒の試飲です。

|

■玉の泉 大吟醸の試飲です。

|

|

■試飲のあと資料館の出口で、この「大倉記念館限定」純米吟醸キャップエース(300円)が見学記念として貰えます。 |

|

|

|

|

|

■長建寺 |

|

|

|

■江戸時代の伏見は、京都南部の要衝でした。 この「長建寺」の門から北を歓楽地として遊郭や飲み屋、旅籠などが集まっていました。正徳4年(1714)まで伏見は日本一の大都会であり、長建寺も淀川を往来する廻船の守護神として、また遊郭で働く遊女の技芸上達の神として信仰を集めました。また、地元の年配者は「島(中書島)の弁天さん」と親しんでいました。 (京都NAVIから転載) |

|

■参道には「山門迎福」というジュディオングの言葉を書いた札が立っていました。

■その他に、「境内お静かに…」、「駐車はロープに沿って…」、「ここはゴミ捨て場ではありません…」、カエル石やおみくじのウンチクなど、やたら看板の多いお寺でした。 |

|

|

■長建寺前の三十石船乗り場

|

■ウォーキング再開です。 ・・・腹へった~!

|

|

|

|

|

■乃木神社

|

■明治時代に活躍した軍人であり明治天皇の崩御の際に殉死した乃木希典を祀った神社。日本国内に複数の乃木神社がある。乃木の出身地の下関市や別邸のあった那須塩原市など、乃木ゆかりの地に多い。 (Wikipedia) |

|

■大正5年(1916年)9月に創建された。建立の中心となった村野山人は薩摩藩(鹿児島県)出身で、豊州の門司鉄道をはじめ、摂津、山陽、南海、京阪等の各鉄道の取締役を歴任した人物である。 明治天皇の大葬の際、京阪電車の会社代表として参列。翌日、乃木夫妻の殉死を聞いて強い衝撃と感銘を受けた。そして、乃木夫妻の殉死1年後に会社の職を辞し私財を投じて、乃木大将の人となり・日本人の心を後世に伝えることに尽くそうと考えた。それが明治天皇の陵の麓に神社を立てることであり、精神の高揚を図ることであった。ここに京都の乃木神社の由縁がある。 (Wikipedia) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■歩けども歩けども、コンビニは見当たらず…

|

■空腹で無言ウォーキングを続ける

|

|

|

|

|

■伏見桃山陵正面に続く大階段(230段)

|

■昭憲皇太后の伏見桃山東陵

|

|

■伏見桃山東陵(ふしみのももやまのひがしのみささぎ)は、明治天皇の皇后である昭憲皇太后のお墓です。

■そもそも明治天皇のお墓がここにある事を知りませんでした。 |

|

|

■先ほどの大階段(230段)の上部です。

|

■伏見桃山陵(明治天皇陵)

|

|

■1912年(明治45年)7月30日、明治天皇は東京の宮城・明治宮殿で崩御した。同年(大正元年)9月13日に東京・青山の帝國陸軍練兵場(現在の神宮外苑)にて大喪儀が執り行なわれた後、翌9月14日に埋葬された。(Wikipedia)

■陵の敷地は、豊臣秀吉の築いた伏見城の本丸跡地で、京都に墓所が営まれたのは明治天皇の遺言によるものという。すぐ東には皇后である昭憲皇太后の伏見桃山東陵(ふしみのももやまのひがしのみささぎ)が隣接する。また、桓武天皇の柏原陵にもほど近い。周囲一帯は宮内庁の管理地となっており、京都市南西部から旧山陽道、旧西海道地域の陵墓を管理する宮内庁書陵部桃山陵墓監区事務所がある。(Wikipedia) |

|

|

|

■墳丘は古式に範を採った上円下方墳で、下段の方形壇の一辺は約60メートル、上段の円丘部の高さは約6.3メートル、表面にはさざれ石が葺かれている。方形の墓坑を掘って内壁をコンクリートで固め、その中に棺を入れた木槨を納めた。槨内の隙間には石灰を、石蓋をしてコンクリートで固めた。上円下方墳の墳形は天智天皇陵がモデルにされたという。(1980年代に行われた宮内庁の調査によれば、円丘部は円形ではなく八角形であることが判明した。) (Wikipedia) |

|

■歴代天皇の陵は本陵に至るまで、すべて近畿以西に作られているが、大正天皇(多摩陵)と昭和天皇(武藏野陵)の各陵は東京都八王子市の武蔵陵墓地に作られている。 |

|

|

|

|

|

■コンビニ・・・こんなところにあるわけないよねぇ

|

|

|

|

|

|

■伏見桃山城

|

|

|

|

■秀吉が築き、家康が建てなおした名城 伏見城は3度にわたって築城され、1592年に指月山に築かれたものを指月山伏見城、後に木幡山に再築されたものを木幡山伏見城と呼んで区別され、さらに木幡山伏見城は豊臣期のものと、伏見城の戦いで焼失した跡に、徳川家康によって再建された徳川期とにわけられます。豊臣期の伏見城は、豪華な様式が伝わります。 |

|

■秀吉の死後豊臣秀頼が大阪城に移ると、代わって徳川家康がこの城に入り政務を行いました。関ヶ原の戦いの際には、家康の家臣である鳥居元忠らが伏見城を守っていましたが落城。建物の大半が焼失しました。

|

|

|

|

■焼失した伏見城は1602年ごろ家康によって再建され、1619年に廃城とされました。この時、建物や部材は、二条城、淀城、福山城などに移築されました。伏見城の後には元禄時代ごろまでに桃の木が植えられ、桃山と呼ばれるようになり、やがて伏見城は桃山城、あるい伏見桃山城と呼ばれるようになりました。 |

|

|

|

|

■ゴールの「キンシ正宗」

|

■こちらも「蔵開き」なんだけど17時終了だった

|

|

■17時を過ぎているのに異常な盛り上がりです |

■本日のウォーキングコース ★完歩!★ |

|

|

|

|

|

|

|

■コースマップどおり京阪「丹波橋」から帰路

|

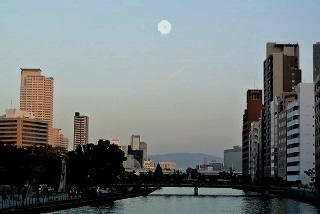

■プレ・スーパームーンなのだ 空腹の限界なのだ

|

|

|

|

|

■梅田JRガード下の炉端焼き屋で遅い昼食 |

■ビール~どや!、はらす焼き~どや! |

|

|

|

|

|

|

|

■無事にコースを完歩できました。 コースマップでは12Kmとなっていますが、現地までの往復や途中のコースアウトを含めて、いっぱ〜い歩きました。 爆睡した翌日、iPhonのヘルスケア・アクティビティを見ると・・・ 距離:20Km、歩数28,215歩、階数:20階 でした。 |

|