|

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.066 友ヶ島〜要塞の無人島・僕らは中年探検隊 (2011.09) |

||

|

■皆さんご存知であろうか・・・和歌山県・紀淡海峡(友ヶ島水道)に要塞の廃墟がある無人島のことを。今回は突然に(いつも突然なのだが)この島を探検するために志願者を募った。 探検隊は、かっちゃん、てっちゃん(鉄道マニアなので)と僕の3名で編成された。なお、隊長には「かっちゃん」が年功序列で就任した。

|

||

|

■今回のミッションは無人島の西半分の探索である。なぜ西側の半分だけなのかというと島内での滞在時間が2時間しかないからである。 |

||

|

|

■詳細計画

08:43 難波発 南海特急乗車 09:56 和歌山市で乗換え 10:19 加太着 : コンビニでビール調達 11:00 加太港発 11:20 友ヶ島着 : 行き先は現地で決める 13:30 友ヶ島発 13:50 加太港着 : 飲み屋は現地で決める : 21:36 これが難波に戻れる最終電車なので乗り遅れないこと。

(左図:加太観光協会HPより転載) |

|

|

|

■本日は晴天なり・・・ 南海電鉄のなんば駅ホームで「てっちゃん」と合流〜〜〜予定どおり「難波 08:43発 南海特急サザン7号に乗車〜〜〜堺から「かっちゃん隊長」が乗り込み、隊員全員集合!

09:56 和歌山市駅に到着 |

|

|

■和歌山市駅で南海線に乗り換え

■約25分のローカル線の旅 ・・・やがて電車は終点「南海加太駅」に到着 |

|

|

|

|

|

|

|

■南海加太駅から乗船場まで徒歩20分 途中のコンビニで弁当と飲み物を調達しようと歩きはじめた。

・・・しかし、コンビニは無かった (地図には存在しているのだが閉店してしまったのだろうか)

|

|

|

|

|

|

|

|

■友ヶ島汽船の乗船場 加太港〜友ヶ島航路(約20分) 大人 往復 2,000円(片道1,000円) 夏季:一日4便 冬季:一日2便 火曜日・水曜日は運休

てっちゃん:「弁当と飲み物を買わないと・・・」 隊長:「売店で聞いてみる」といって売店へ 隊長:「島に渡ったら食事できる処はある?」 店員のばあちゃん:「あるよ」 ということで、リッツクラッカー一箱だけ調達 |

|

|

|

■船上はキャンプをする若者たち(観光バスで襲来)で満員であった。…写真を撮るどころではなかった。 |

||

|

|

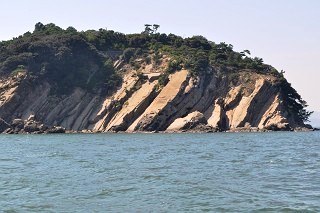

■11:20 無人島「友ヶ島(野奈浦桟橋)」に上陸

友ヶ島は紀淡海峡に緩やかな曲線を描いて浮かぶ神島、地の島、沖ノ島、虎島の四島を合わせた総称で定期船の着く沖ノ島の最高峰、コウノ巣山(120m)には1等三角点が埋設されています。

加太港からの観光船で20分、沖ノ島の野奈浦桟橋に降り立つとそこはもう南国の楽園。少し前までは電気も自家発電でまかなっていた自然のままの島です。

友ヶ島は第2次大戦の終わるまでは旧日本軍の軍用地で一般の人は立ち入ることが出来ませんでした。島内には大戦中の施設も多く残され6カ所の砲台跡のほか紀伊防備隊の海軍聴音所、弾薬庫、軍馬舎、将校官舎、厠なども当時の面影を偲ばせてくれます。また、島内の歩道はほとんどがかつての軍用道路で、今も舗装されていない風情ある道路で島内を巡ることが出来ます。 (加太観光協会HPより)

|

|

|

■弁当または食事処を探すが、海の家は全て終了しているし、島内に3軒ある旅館の売店は閉店中…あるのは飲料の自動販売機のみであった。

隊長:「おーい!、ビールを売ってるぞ〜!」 と叫ぶ ・・・自販機でビールを購入 (350ml 380円 無人島価格?)

■桟橋の広場にある「友ヶ島案内図」で探検ルートを検討〜次のように企てた。

野奈浦桟橋…1.0k/20分…池尻浜・第二砲台跡 池尻浜…0.4k/10分…第二砲台跡・友ヶ島灯台 友ヶ島灯台…0.2k/10分…第一砲台跡 第一砲台跡…0.1k/10分…孝助松 孝助松…1.0k/20分…コウノ巣展望台 コウノ巣展望台…0.1km/5Min…第3砲台跡 第3砲台跡…1.0k/20分…野奈浦桟橋

■隊長:「総員 前進!」の掛け声で缶ビールを飲み、リッツクラッカーをかじりながら、隊列バラバラに移動を開始した。 |

|

|

|

■【友ヶ島の歴史】 嘉永7年(1854年)紀州藩が幕府の命により加太に友ヶ島奉行を置き友ヶ島に藩士を常住させました。それ以来友ヶ島は国を守る上で重要な島となりました。 明治21年には陸軍の用地になり、明治期に要塞、砲台が築かれてから第2次大戦の敗戦まで一般人は近づくことも禁止されていました。(加太観光協会HPより) |

||

|

|

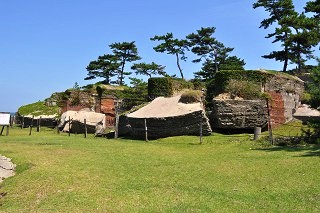

■第二砲台跡 この砲台は、高台にある他の砲台と違って海岸線にあります。と言う事は敵艦からも発見され易く、そのためかより頑丈に作られていた様です。しかし終戦後に米軍によって爆破され、崩れ落ちたり、ひび割れしたりしている部分が多く、中心部は立ち入り禁止となっていて、残念ながら中には入れません。

■ここからは淡路島が一望できます。 敵艦が大阪湾に侵入するのを砲撃する任務を負っていたことが推測できます。

■↓海側から見た砲台跡(立入禁止でした)

|

|

|

■↓ ボルトだけが残っている砲座

■隊長:「暑い!、荷物が重い!」 僕 :「何を持ってきたの?」 隊長:「缶コーヒーとペットボトルのお茶とペットボトルに入れた焼酎の水割りと魔法瓶に入れた焼酎の水割り」 僕・てっちゃん:「・・・」 |

||

|

|

|

|

|

|

■友ヶ島灯台 燈台は明治5年(1872年)完成したもので日本で8番目に古いものだそうです。 東経135度の子午線(日本標準時の基準)のほぼ真上に建っています。

■明治初期の大坂条約によって建設された5基の洋式灯台の一つで、歴史的文化財的価値が高いAランクの保存灯台である。現役の灯台であり、光度190万カンデラは全国2位の明るさを誇り、大阪湾に入る船舶から見る友ヶ島灯台は目立ち、独特の存在感がある。 (Wikipediaより) |

|

|

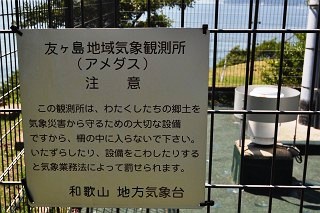

■アメダスの設備がありました。初めて見ましたが、意外とシンプルでした。

■第一砲台跡・・・水溜りのため前進不能〜パス

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■↑幸助松…写真右側の松ノ木…だと思う

■←深蛇池…近くによると、池というより茶色の水で不気味な湿地帯です。名前も不気味〜。 でも、和歌山県の天然記念物に指定されており、池一帯の湿地帯にはヒトモトススキを始め、類例の少ない貴重な植物群落が数多く生息しているそうです。 |

|

|

■コウノ巣山展望台 友ヶ島最高峰「コウノ巣山」の山頂に展望台がありました。一等三角点で、標高は119.9メートルと標記されていました。

|

■←先程から歩いてきた友ヶ島灯台が見えます。その向こう、すぐのところに淡路島(洲本あたりかな?)が見えます。 |

|

|

■廃墟の島に突然現れた近代的な建造物…さて、何でしょう? これは、関西空港建設に伴って建てられた航空管制用のレーダーだそうです。これのおかげで海底ケーブルで 電気が 来る様になり、自家発電が不要になったそうです。 桟橋で買った缶ビールの自販機も関西空港のおかげだったんだね。 |

|

|

|

|

■第3砲台跡

今回の探検メインの第3砲台に到着しました。 まずは点呼をとり、総員無事であることを確認した後、施設内に入ります。

■←いくつか地下に降りる階段があり、トンネルに繋がっています。

■↓砲台の座部でしょうか、かなり大きいです。 丸い部分にそれぞれ大砲が据え付けられていたのでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

■第3砲台は、友ヶ島山頂の最も高いところに 配置され、明治23年に起工したそうです。 28cm榴弾砲8門編成で友ヶ島における最主力砲台であり、煉瓦つくりの大規模な地下施設をもっていたそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

■てっちゃん:「隊長、タイムリミットです。急がなければ本国への帰還は困難となります」 隊長 :「そうか!、それでは総員撤収せよ!」 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■第3砲台跡からは駆け足で下山〜無事に桟橋に到着できた。

帰路の船は想像どおり空いていた。おなかも空いていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■この後、探検隊は加太で腹ごしらえをし、次のミッションに向かっていくのであった (No.67へ続く) |

||