|

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.061 郡上八幡〜清らかな水が育む奥美濃の小京都 (2010.10) |

||

|

■毎年 |

||

|

■郡上八幡は東海北陸自動車道の「郡上八幡IC」をおりたらすぐですが、狭い町並みで駐車場にたどり着くまでが大変!。 すれ違うのもヒヤヒヤなメインストリート、観光客がウロウロしていて牛歩のような路地・・・ホント大変だからね。 |

||

|

|

■郡上八幡城(古名:積翠城、郡城、虞城) 戦国時代末期の永禄2年(1559)、遠藤盛数によって砦が築かれたのが郡上八幡城のはじまりです。その後稲葉貞通、遠藤慶隆の興亡を経て大普請され、寛文7年(1667)6代城主遠藤常友の修復によって、幕府から城郭として格上げされました。 のちに井上氏、金森氏と相次いで入部。宝暦5年(1755)大規模な農民一揆がおこり、12代城主金森頼錦は、お家断絶に追い込まれるというわが国の歴史上、最も壮絶な一揆が展開されました。 |

|

|

金森氏に代わって、宝暦9年(1759)に丹後の宮津から転封した青山幸道は城下の殿町に居館を築き、旧二の丸は本丸、旧本丸は桜の丸、松の丸に改められました。 そして明治4年(1871)廃藩置県とともに廃城となった城は翌年から石垣を残してすべて取り壊されることになります。 現在、城郭一帯の石垣すべてが県の史跡に指定され、昭和8年(1933)に再建された天守閣は市の有形文化財に指定されています。 (郡上市観光協会HPより転載) |

||

|

■天守閣まで登ろうと思い途中まで行ったが、まだ山道を20分ぐらい登る元気もなく近辺の散策を開始。 |

||

|

|

|

|

|

|

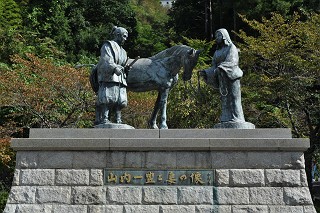

■山内一豊と妻の像 山内一豊の妻千代は1556年(弘治2年)初代郡上八幡城主遠藤盛数の長女として生まれました。千代が6歳の時に父盛数は病死、その後母の再婚、義父の敗北そして流浪、波乱の人生がはじまります。やがて千代は尾張の山内一豊の許へ嫁ぎます。 一豊は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と時の覇者たちに仕え、最後には土佐藩24万石の大名にまでのぼりつめた武将。その影には妻である千代の内助の功があったといわれています。 有名なエピソードに一豊が「馬揃え」を目前にひかえて困っていたとき、千代は鏡台から10両をさし出して駿馬を買わせ、それが信長の目にとまって一豊の出世の糸口 |

|

|

となった逸話があります。この千代が諸説ある中で初代郡上八幡城の城主遠藤盛数の娘であったという説が有力であり、現存する遠藤家の系図には「盛数の娘山内対馬守室」(妻の意味)と記されています。 (郡上市観光協会HPより) ■NHK大河ドラマでは近江の出身と設定されていたけど・・・郡上八幡城の出身だったんだ |

||

|

|

■安養寺 郡上八幡の家並みの中にひときわ目を引くのが間口、奥行きともに16間という壮大な本堂。木造の建造物としては岐阜県下で最大のものといわれているそうです。

|

|

|

|

■柳町 それぞれの家々は侍町のおもかげを残しており、隣家との境に袖壁をもつのが特徴です。 これは屋根の軒出しを支えるとともに長屋のように密接した家々の防犯や延焼を防ぐためのものだそうです。 清冽な水がこれら家々の軒先の下を洗うかのように流れ、各家は堰板をはめてこの用水を利用しています。

|

|

|

■柳町川掃除当番の札 当番制の水路掃除はもとより、水をはぐくむ山林管理や水路の維持までひとつの掟のようなルールで柳町の水利用の伝統は守られてきたようですね。

■城下の碁盤の目の町割りにそって縦横に流れる清冽な水。 これは寛文年間(1660年頃)に城下町の整備をすすめた城主の遠藤常友が防火の目的のため4年の歳月をかけて築造したものだそうです。 |

|

|

|

|

■柳町川の掃除 たまたま、掃除作業に出くわしました。 一家総出での作業です。 水が冷たそうでした。 |

|

|

■美濃和紙のお店 和紙専門のお店らしいです…観光客用に入り口横に小さな休暇場が設けてありました。 手前真ん中の四角い石柱が灰皿になっています。 ・・・ちょっと一服して職人町へむかいました。 |

|

|

|

|

■職人町 職人町から鍛冶屋町・本町にかけては庶民の町だそうです(町並みは先程の柳町と一緒の感じですが…) 1692年(元禄5年)の城下町家帳によると職人町と鍛冶屋町には、50軒の家々が並んでおり、うちその名のとおり鍛冶屋が最も多く8軒。 医師が5軒、桶屋が3軒、馬医師2軒のほか、大工、畳屋、塗師屋、仕立て屋、紺屋、酒屋など実にさまざまな職人や商人が住んでいたことが記されているそうです。 |

|

|

■防火バケツ 家々が密集し、2度の大火の見舞われた郡上八幡は火事にはとても神経質になったんだろうね。 今でも家々の軒先に下がる消化用バケツはいわばその伝統のなごりなのでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

■大乗寺 小駄良川に架かる橋をわたると市街地とは隔絶した感のある緑深い伽藍。山門をくぐるだけで静けさにこころが洗われる思いがします。 |

||

|

|

1603年(慶長8年)に郡上八幡城主遠藤慶隆によって中世の尾壺城跡であった現在の地へ堂舎を建立し開基。 鐘楼を兼ねた山門は幾多の大火をくぐりぬけた1804年(享保4年)のもので重要文化財の指定をうけています。 (郡上市観光協会HPより) |

|

|

■再び市街地に戻ります

|

|

|

|

■郡上おどり 「郡上の八幡出てゆく時は、雨も降らぬに袖しぼる」 の歌詞で知られる郡上おどりは400年にわたって城下町郡上八幡で歌い踊り続けられてきたもので、江戸時代に城主が士農工商の融和を図るために、藩内の村々で踊られていた盆踊りを城下に集め、「盆の4日間は身分の隔てなく無礼講で踊るがよい。」と奨励したため年ごとに盛んになったものです。 郡上おどりは7月中旬から9月上旬にかけて32夜にわたって踊られます。 日本一のロングランの盆おどりで、郡上八幡の夏はおどりとともに始まり、おどりとともに終わるといえます。会場はひと晩に1カ所ずつ。?これは町内あちこちでの縁日祭りにちなんでおこなわれるもので、新旧入り交じった感じがしないでもないですが、そのうちの多くからこの町に残る伝統や風習を垣間見ることができます。 踊り会場はひと夏で市街地を一巡し、城下の町並みの中や辻の広場で踊る日もあ れば、昔ながらに神社の境内が会場になる日もあります。 ?また山の中腹のホテルの駐車場までご足労ねがう日もあります。 開催時間は平日と日曜日が大体8時から10時半、土曜日は8時から11時までが基本ですが、特別な催しがある場合は変更される場合があります。 なおクライマックスの徹夜おどりは、8月13,14,15,16日の4日間です。(郡上市観光協会) |

||

|

■吉田川、小駄良川の合流点

|

|

|

|

■小駄良川

|

|

|

|

■吉田川

|

|

|

|

■宗祇水(別名白雲水)

環境省が選定した「日本名水百選」の第1号に指定されたことで有名になった湧水です。しかし本来は、由緒正しき史跡。 文明3年(1471)連歌の宗匠・飯尾宗祇が郡上の領主である東常縁から古今伝授を受けて京へ戻るとき、当時の2大歌人であるふたりが、この泉のほとりで歌を詠み交わしました。 「もみじ葉の 流るるたつた白雲の 花のみよし野思ひ忘るな 常縁」 「三年ごし 心をつくす思ひ川 春立つ沢に湧き出づるかな 宗祇」 惜しむ別れを清泉に託した2首の和歌が残されています。 (郡上市観光協会HPより) |

||

|

|

|

|

|

■いがわこみち

郡上八幡旧庁舎記念館の横にある鯉や川魚が泳ぐ豊かな用水です。 民家の裏手を流れ、夏になればスイカが冷やされオトリに使う鮎が篭に入れてあったりする光景も。 洗濯場が3ヶ所あり近所のおばさんたちの社交の場でもあったりするのですが、最近はカメラなどを向けられるのを嫌がって、その数は昔と比べると減ったみたいです。 でも川に魚がいる、川の水でものをすすぐ、なんてことは少し前まではごく当たりまえのことでしたが、それが名所になるなんて少し哀しい気がしませんか? (郡上市観光協会HPより) |

||

|

|

■八幡旧庁舎記念館

|

|

|

|

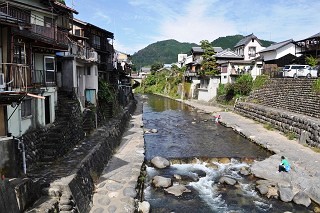

■吉田川 長良川最大の支流で市街地の中央を流れます。宮が瀬橋からは川底の石が数えられるほど透きとおった水の流れと、緑の山の頂きにそびえる郡上八幡城が眺められ、新橋は渦巻く瀬めがけて子供たちが橋の上から飛び込むことで知られています。 (郡上市観光協会HPより) |

|

|

|

|

|

|

■水辺のくらし 郡上八幡の町並みをごらんいただく上でその特徴のひとつに川岸の風景があります。 川にせり出すように建てられた3階建て、4階建ての家々は窓から釣竿を出せば魚釣りができるほど。背後まで山が迫るという立地条件の土地が多いこの町の苦肉の家造りといえます。 しかしながら現代のようにエアコンなどの無かった時代には川風の入る家は夏にはたいへん重宝されました。また家から直接水辺に下りられることで洗い物や晒し物、オトリ鮎の飼育など日常生活に川との関わりは深く溶け込んでいったのです。 (郡上市観光協会HPより) |

||

|

■最後まで読んでいただいたあなたに! |

||