|

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.047 瑞泉寺〜井波彫刻の里を訪ねて |

||

|

■富山県井波町(現在は南砺市)の「瑞泉寺」ってご存知ですか?。 井波彫刻ってご存知ですか?。 聞いたことがあるけど、よく知らないって?・・・うんうん、私もそうなんです。井波彫刻といえば欄間ぐらいかなぁ・・・瑞泉寺は、その井波彫刻の元祖らしいのです。元祖?・・・う〜ん、ちょっと調べてみるか。ってことで瑞泉寺へ。 |

||

|

|

||

|

|

■瑞泉寺へは車で行くしかありません。北陸自動車道砺波ICより国道156号を井波方面へ15分・・・「→瑞泉寺」の標識に案内されて公共の駐車場に着きます。ここで車を降り、瑞泉寺通りとも呼ばれる八日町通りを歩きます。 この八日町通りは、瑞泉寺への表参道であり、道には石畳が敷かれ、周囲の古い家並みとともに落ちついた雰囲気をかもし出していました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■八日町通りをブラブラ歩いていくと、通りの正面に瑞泉寺の山門が見えてきます。 境内に入るには入山料(拝観料)300円が必要でした。 |

|

|

|

■ちょっと雑学 砺波平野を一望するように、八乙女山の山麓に建つ瑞泉寺は、明徳元年(1390年)、本願寺5代綽如上人によって開かれました。この寺は、北陸の浄土真宗信仰の中心として多くの信者を集め、大きな勢力を持っていましたが、16世紀、佐々成政の軍勢に攻められ、焼き払われてしまいました。兵火を逃れて城端北野に移った後、再び井波へ戻り、現在の場所に再建されました。 現在の本堂は、明治18年(1885年)に再建されたもので、北陸地方の真宗木造建築の寺院としては、一番大きな建物です。棟梁は井波大工の松井角平恒広で、他の大工、井波の彫刻師が中心となって完成しました。 太子堂は、大正7年(1918年)、井波建築、井波彫刻、井波塗師の優れた技を集めて再建されました。棟梁は松井角平恒信で、大工134人が建築にあたり、7年がかりの大工事でした。 山門は、天明5年(1785年)、京都の大工によって建て始められましたが、京都本願寺の再建工事が始まったため、井波大工がその後を引き継ぎ完成しました。山門正面の梁の龍は、京都の彫刻師前川三四郎によって彫られたもので、明治12年(1879年)、瑞泉寺大火のとき、近くの傘松に登って水を吐いたので山門が焼け残ったという言い伝えがあります。また、正面中央の精ちな彫刻の多くが井波大工の力作で、井波彫刻の基となったものです。この山門は、県重要文化財に指定されています。この瑞泉寺は井波彫刻発祥の地としても名高く、秀作逸品を建物の至る所に見ることができます。 (井波別院瑞泉寺ガイドより)

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■境内に咲いていた満開の「藤の花」が印象的でした。(花の周りを蜂がブンブン飛んでいました。思わず、「♪ぶんぶんぶんはちがとぶ〜・・・」とハミング。

■井波マップ(観光ガイド)を見ながら、彫刻総合会館に向かいました。遊歩道としてきれいに整備された「芸術の森公園」内の道のあちらこちらに彫刻やモニュメント(かな?)が建っていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

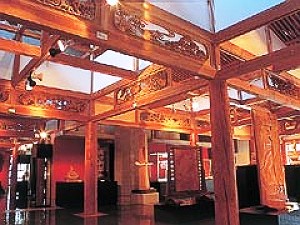

■井波彫刻総合会館 イギリスの建築家ピ−タ−・ソルタ−氏のデザインによる今までにないユニ−クな外観と空間構成を持つ建物です。館内には、国の伝統工芸品に指定されている欄間や獅子頭、天神様をはじめ、現代彫刻・工芸作品など200年余の伝統を誇る井波彫刻の粋を集めた作品が展示されております。会館横に広がる井波芸術の森公園には、平成3年に開催されたいなみ国際木彫刻キャンプの作品が所々に配されています。(観光ガイドより) |

|

|

|

|

|

|

|

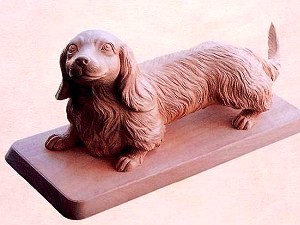

■井波の彫刻って欄間のことだと思っていましたが、実は欄間・仏像・獅子頭・パネル・つい立・表札・置き物・アクセサリー・・・いろんな物があるのでした。

■駐車場に戻る途中に人だかりが・・・ 獅子舞でした。今日は「よいやさ祭り」だそうです。・・・ふーん、知らないナァ〜って通り過ぎましたが、後で調べると、実は伝統ある祭りでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

■ちょっと雑学(井波よいやさ祭り) 瑞泉寺の左にある井波八幡宮。この井波八幡宮と井波市街地で行なわれるよいやさ祭りは、1833年、商売繁盛、家内安全を祈願する神事として始まり、京都伏見稲荷祭りの形式を伝えるとされています。大人が担ぐ神輿は、4角、8角、6角の3種類があり、3基の子ども神輿と合わせて6つの神輿が町内を練り歩きます。伝統ある井波彫刻の職人によって彫られた獅子頭は必見です。 (観光ガイドより) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■井波よいやさ祭りの「井波八幡宮」の宮司さんは、綿貫民輔衆院議員なんだって・・・。

◆綿貫宮司が神事 井波八幡宮 井波八幡宮(南砺市松島・井波)の春季例大祭「よいやさ祭り」の宵祭りが同神社であり、宮司の綿貫民輔衆院議員が神事を執り行い、ご神体を厳かにみこしに安置した。 神事に続き、本殿から取り出したご神体を抱えた綿貫宮司らの前で、3組の獅子舞が披露された。綿貫宮司らはご神体に息を吹きかけないように口を白い布で覆い、八日町通りにある御旅所(おたびしょ)まで約350メートルを歩いて運び、みこしの中に収めた。 (ニュース・地方版より) |

|